「無駄」を愛するあなたへ贈る本 『地下出版のメディア史』大尾侑子(東京経済大学准教授) |

|

■「変態」は現代でもNG?:

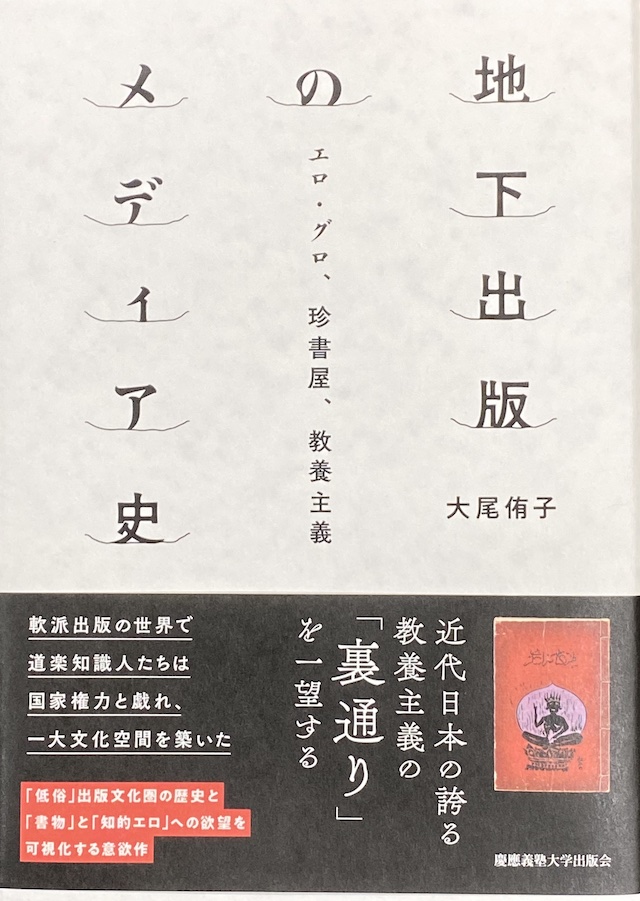

2021年10月、ニュースサイトをスクロールしていると、ある記事が目に飛び込んできました。“サブカルチャーの聖地”、中野ブロードウェイの某店舗が、風営法違反の疑いで警視庁に書類送検されたというのです。事件の詳細や是非はさておき、記事に添えられた写真には、〈営業禁止区域でアダルトショップを違法営業していた法人等による風営法違反事件 保安課・中野署〉と書かれた貼り紙のもと、「DVD」「Blu-ray」「書籍」「ビデオテープ」「レーザーデスク」「写真集」といった押収品が、段々のテーブルにずらりと並べられていました。もっとも「猥せつ」らしき部分は付箋で隠され、背表紙も後ろに向けられています。段々の机にお上品に佇むその姿は、不謹慎にも“三段飾りの雛人形”さながらで、なんとも滑稽。 そんななか異様な存在感を放つ「書籍」がありました。二段目のセンターに陣取り、図々しくこちらを向いています。「もしや」と思い画像を拡大すると、その正体は『変態・資料』(1926〜1928)の揃い、3万円(お買い得!)。戦前昭和に発禁の常連だった、会員制風俗雑誌でした。令和になって、まさかYahoo!ニュースでこの古雑誌を目にするとは……。近所の野良猫と久しぶりに遭遇したような、妙にウキウキした気分になったことを覚えています。 さらに興味深かったことは、表題部分が付箋で隠され、雑誌のタイトルが秘匿されていたこと。いずれにせよ、デザインから『変態・資料』が紛れていたことに気がついたアナタ。そして同誌の押収に違和感を感じたアナタは、きっと愛書家か古書好きでしょう。そう、一部の本好きにとって、この雑誌はじつによく知られた存在であり、同時に「中身はほぼ硬派な文献の寄せ集め」であることも共通の了解なのです。 拙著『地下出版のメディア史』は、この『変態・資料』の主幹であり、戦前昭和のエロ・グロ出版で八面六臂の活躍を見せた出版狂・梅原北明(1901-1946)とその周辺に広がった軟派出版(非公刊流通した性・風俗文献)、その版元(珍書屋)、人的ネットワークに光を当て、メディア史研究として整理した一冊です。 ■「知っている」の、その少し先へ…… 一方で、それらには孫引きや初出不明の口伝も散見され、学術研究である以上、そうした点を無視することはできません。本書は、そうした「マニアならば常識」と思われてきた人脈やエピソードを、未公開のパンフレット、一枚刷りの会員向け通知、国外の新聞記事など、家蔵版の一次史料から精査しました。未公開の図版を数多く掲載し、稀覯本の書誌情報をまとめた年表が付録となっています。本書の学術書としての意義を示すならば、まずもって、これらの基礎研究をもとにメディア研究や社会学、文学研究などの先行研究を踏まえて体系的に論じた点にあります。 マニア的な楽しみ方もありえますが、資料の網羅性に応えることだけが本書の役割ではありません。ましてや遡及的に見出される“事実発見的な価値“を喧伝することは目指していません。少なくとも「地下出版」という分析概念を設定し、これを歴史的・社会的なコンステレーションに位置付け直すことで、合理的批判や後継研究が生まれる畑を作っておくこと。10年ほど、このことを意識してきました。 もちろん、その試みの成否は読者に委ねるほかなく、一冊の本で達成できるはずもありません。ただ一つ言えることは、学術研究として本書が成立しえたのは、2000年代後半以降、国内外における学術的知見の蓄積、復刻ラッシュ、蒐集品の寄贈やアーカイブ化、国際的な文献データベースの整備、そして古書のオンライン通信販売など、技術的条件と集合知が結晶化してきたからです。 ■「エロ」をめぐる教養合戦の滑稽さと魅力 例えば『変態・資料』や『グロテスク』といった媒体のなかには、趣味家、古今東西の性文化研究者、古書店店主、プロレタリア作家、医学博士、洋酒ブローカー、「シナ通」など、バラエティ豊かな面々が集いました。また、彼らは会員制雑誌や艶本叢書の刊行案内などを通じて「地上」の華々しい出版文化──ブルジョア文壇、岩波文化、総合雑誌、円本など──に喧嘩を売り、自らの趣味の卓越性や、己の教養を喧伝しました。そして〈歴史や文化の裏面にこそ、真に人間を知るための手がかりがある〉とも書き残しています。表題から戦前のエロ・グロ・ナンセンス研究かと想像する人もいるかもしれませんが、興味深いことに、「高級エロ」を自称した彼らはエロ・グロ・ナンセンスに沸き立つ世間の風潮を「悪どい幼稚なエロ」「イカモノ」と痛烈に批判しました。 このように、非合法的に頒布された軟派出版物をひもとくと、そこには趣味を介した男同士の絆にくわえ、“教養アピール合戦”や知識マウンティングが随所に見てとれます。「ガリ勉」的教養主義の陳腐さや「地上」のメディアを嘲笑し、「変態」な教養を体現した彼らもまた、ある意味ではもっとも(ガリ勉的にエログロ知識を蓄積した)「逆立ちした教養主義的インテリ」に他ならず、同時代の知的風土や恵まれた出自という拘束性から、自由ではなかったのです。 ここで思い起こされるのが、テオドール・アドルノの「半教養の理論」。アドルノは「半教養」の典型的な口ぶりを「へえ、あなたはそれをご存知ないのですか?」という乱暴なものだと述べており、精神的に不遜で野蛮なまでに反インテリ的だと批判します。そして、その蔓延が実質的に「教養」の消失を意味すると警鐘を鳴らしました。梅原北明周辺の言論バトルを眺めていると、「もうちょっとpeaceに行きましょうよ」と笑える反面、官憲の追及というのっぴきならない背景があったことも無視できません。 とはいえ、知識や趣味(taste)によるマウント合戦は、いまでも、さまざまな場所で反復され続けている。その点で自由闊達に「趣味」と向き合い、ルールに縛られずに遊び倒した三田平凡寺(1876-1970)は、さばけていて、個人的に肩入れしたくなったりします(彼はあらゆる人種、性別、立場の人間を包摂した趣味家集団「我楽他宗」の中心でした)。 ■無駄を愛する人へ 本書もいわば「無駄」の集積。何かの役に立つとか、教養が得られるといった“コスパの良い”本ではありません。「役に立たない」本が「地上」の、それも慶應義塾大学出版会から刊行されたこと。そんな社会の“ゆとり”がかろうじて存在することが、ささやかな救いとなれば……。「日本の古本屋」なくして本書は存在しませんでした。古書という夢のような世界に誘ってくれた全国の古本屋さん、これからもお世話になります。 ■【試し読み】地下出版のメディア史 高級エロに命をかけた知識人たち(慶應義塾大学出版会note):  『地下出版のメディア史 エロ・グロ、珍書屋、教養主義』 大尾 侑子 著 慶應義塾大学出版会 定価:4,950円(税込)好評発売中! https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766428032/ |

|

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |