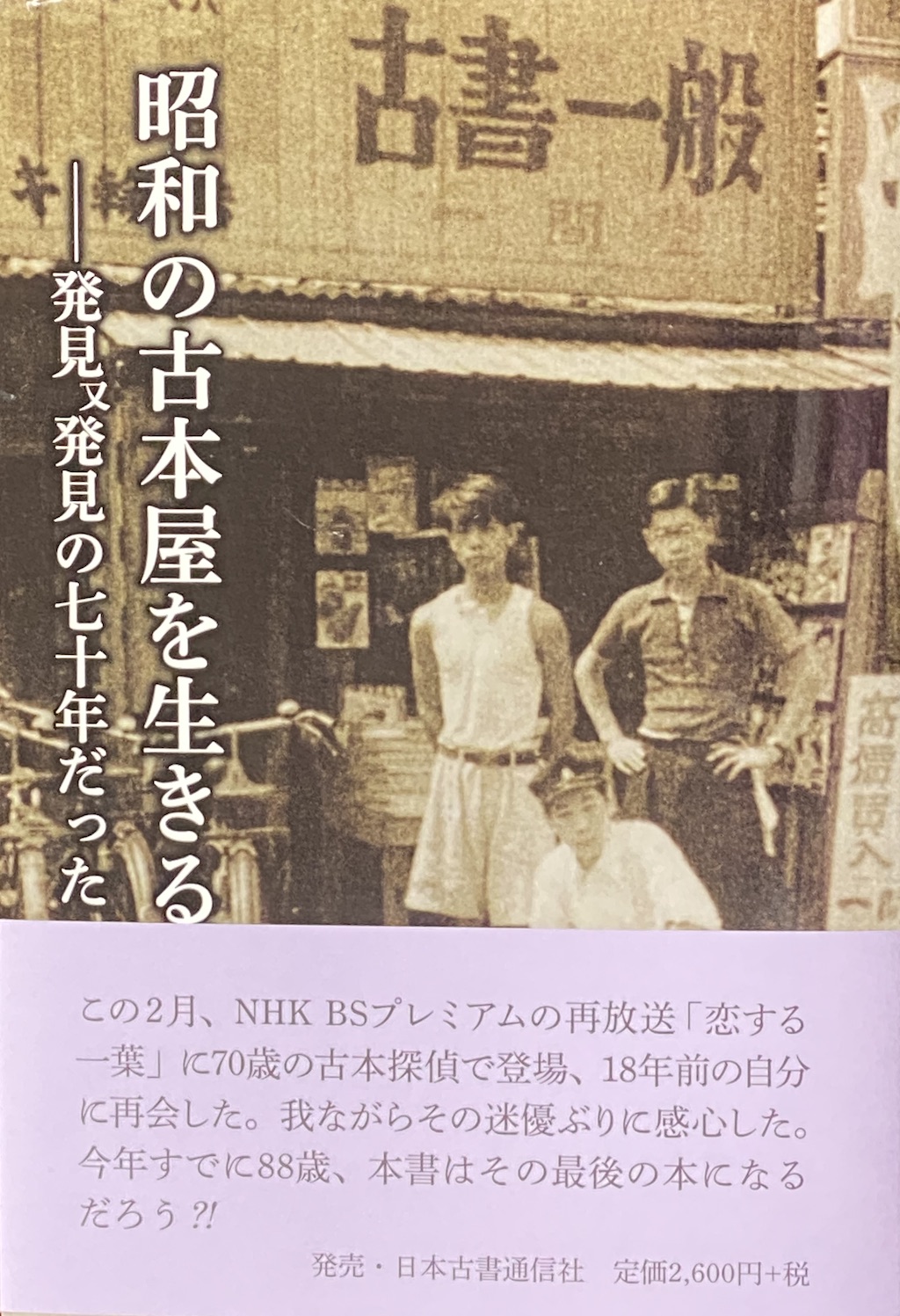

最後の著書『昭和の古本屋を生きる』について青木書店 青木 正美 |

|

今度の『昭和の古本屋を生きる』について書けというのらしい。

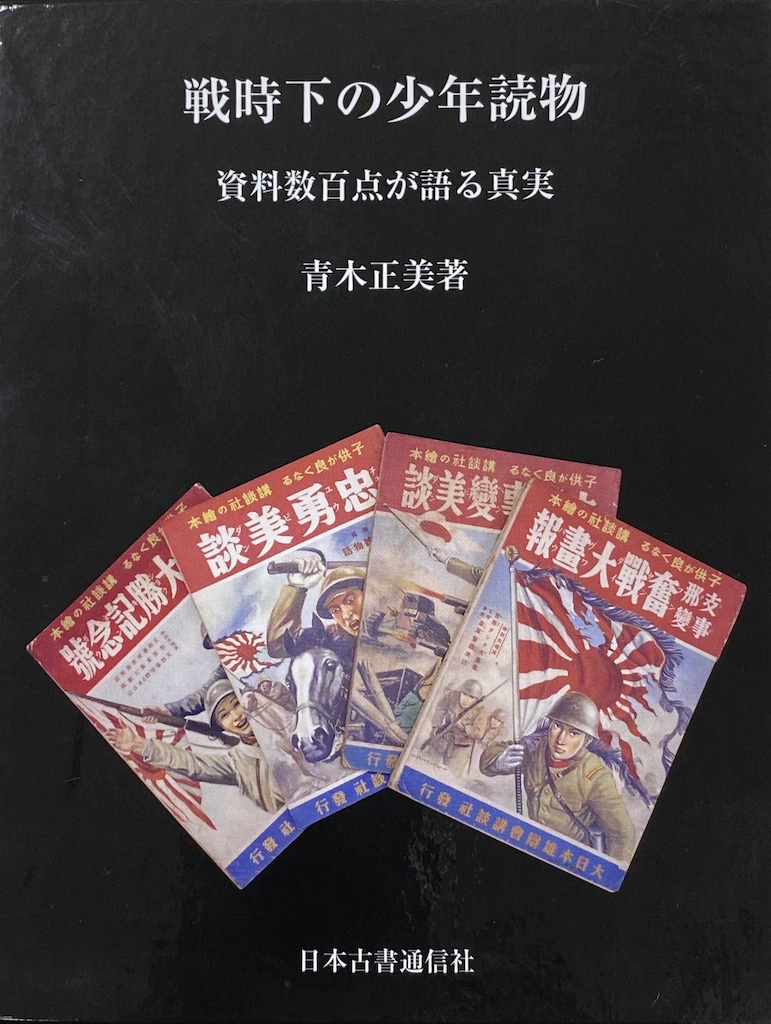

本書のサブタイトルに「発見又発見の七十年だった」とある通りで、開業は葛飾の下町、父の自転車店の一部間口6尺、つまり一間分を借りて始めた。その寸前工場勤めで貰っていた給金は150円だったが、初日に1700円売れた。支部市場で買ってきて売るだけで、日記と売上げ記録が残っただけの23年間だった。 たまに行く神田の市場も一般書の市だけだった。そんな私が変るのは、改組された「明治古典会」へ、経営主任として招かれた日暮里の鶉屋書店主に経営員(のち会員)として引かれたことで、もう33歳になっていた。 ……私はこんな文学書ばかりの古書市場があるのを知らなかった。まるで水を得た魚が私だった。好きだった作家原稿・手紙などをじかに手にすることが出来る!その時の同じ仲間だった一人が言った。「まるで何かを狙う虎狼の眼だったぜ!」 さて今回の本の紹介の方だ。一応まとめたので出版をたのんだ日本古書通信社の編集長に目次を送ったのである。すると中の一篇「戦時下の少年読物」を見せろと言う。「まずこれだけで一冊作っちゃうよ」ということになる。小形本ながら、なかなかの本に仕上ってしまう。 ただ困ったのは、残された文章たちだ。と言ってもう時間はないし根気もなかった。頼るとすれば、古通に連載した古い「古本屋控え帳」の文章群しかない。早速読み直してみたが、これがけっこう面白いのである。「控え帳」は昭和61年5月号からの連載で、以来今年で36年間を超えて424回にもなった。おかげでこの欄から生まれた本は多く、東京堂出版の『古本屋奇人伝』『古本屋控え帳』、博文館新社からの『自己中心の文学—日記が語る明治・大正・昭和』、本の雑誌社の『文藝春秋作家原稿流出始末記』などの本になった。 そして最後の本となる本書の構成である。 1「田村泰次郎の戦線手記」 2「永六輔の時代」 3「若き古本屋の恋」 4「カストリ雑誌は生きている——街の古本屋の棚に見る性風俗40年の興亡」 5「下町業界の生活と盛衰」 6「古本屋の船旅世界一周記」 7「私の徒然草」 結局、松井須磨子、阿部定や下って豊田正子などの文献を紹介した「文献の章」や、まだ何とか間に合ってお会い出来た人などの「人物像の章」など4章に分けて並べた。一例を挙げよう。 佐藤慶太郎という人がいた。上野公園に建つ東京都美術館(今のは三代目の建築)の初代寄贈者だったことは行けば別室があるので分かる。石炭王と言われた方で、実は駿河台の山の上ホテルの建設者でもあった。「山の上ホテル」、戦前はその名を冠した「佐藤新興館」という教育施設でもあった。昭和16年には海軍省が使用、敗戦後はGHQが占拠。現在の「山の上ホテル」になるのは昭和29年からだった。私はここまでの調査でやめたが、これだけでも当時「古本探偵」を自称していた自分を思い出させてくれる。 もうやめよう。こんなことが書かれた本だったのである。 あと1年生きていればの 青木正美 B6判 576頁 定価2600円+税

|

|

|

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |