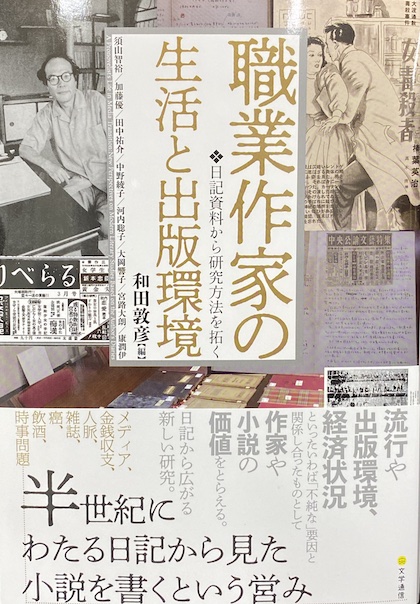

著名な作家と、研究すると面白い作家は必ずしも一致しない〜『職業作家の生活と出版環境 日記資料から研究方法を拓く』について〜和田敦彦 |

|

■作家名頼りの企画にならないために

本書では、今はもう忘れられているある直木賞作家に焦点をあて、戦後の職業作家の営みから何が見えてくるのかを様々な資料、角度から追っていくことを試みました。作家の名は榛葉英治(しんば・えいじ)、ただその名前は本書のタイトルには入っていません。忘れられている以上、名前をタイトルに掲げても読者にピンとこないということも理由の一つです。ただそれ以上に、偉大な、あるいは著名な作家名「ブランド」のもとで出されてきた数多くの研究が見落としてきたもの、とりこぼしてきたものをとらえることを試みたかったというのがより大きな理由としてあります。 作家を偉人化、神聖化するとらえかたは、作家という書き手の内側で作品の価値をすべて説明できる、という考え方を生み出しかねません。しかし言うまでもなく作品の価値を生み出すのは作家のみではありません。本の作り手、広報の仕方、売り方、教え方、さらにはそれを読む読者を取り巻く経済、政治状況によって、作品の読み方や評価は生まれ、変わっていきます。ですから、純粋に作家の中、あるいは小説の中だけをいくら深掘りしても、小説が実際に果たす役割は見えてきません。 ■日記資料の面白さ 本書は、こうした日記をいくつかのテーマにそって読みやすく編集する一方で、その著述活動をその時代の読者や出版環境との関係の中でとらえたいくつかの論考で構成しています。日記を読むだけでもエピソードとしてはとても面白いのですが、本書の執筆者達の中で、日々の日記を時間をかけてたどっていくうちに、多くの問いや発見が生まれていったからです。 ■本書でとりあげたテーマ 榛葉英治は1958年には『赤い雪』で直木賞をとり、同年には小説『乾いた湖』が映画化され、活動の幅が広がっていきます。小説が映画化されていく際に出てきた当時の問題点を追った論考もあります。戦後、中間小説、大衆小説といった小説ジャンルも大きく変わっていきますが、その中での書き手としての位置をこの作家が模索しながら執筆していくその営みも論じられています。 彼はまた60年代には『城壁』を刊行します。日本の文学作品で南京大虐殺事件を描いた数少ない小説です。その制作の過程や、その後この小説がどうなっていったのかが論考ではとりあげられています。この作家の場合、「釣り」もまた重要な視点を提供してくれます。戦後、釣り自体がレジャーとして、そしてまた雑誌や文学としても大きな位置をしめていくことになります。生涯釣りに魅せられ、かつメディアの中でそれを発信していった榛葉英治の軌跡から何が問えるのか。それもまた本書の論考からは見えてきます。 ■一人の生活者としての職業作家の営み  『職業作家の生活と出版環境 日記資料から研究方法を拓く』 和田敦彦 編 文学通信刊 A5判・並製・282頁 定価:本体2,700円(税別)好評発売中! ISBN978-4-909658-82-1 C0095 https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-82-1.html |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |