キーワード「地球時代の民族=文化理論」の検索結果

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町

北海道札幌市北区北8条西5丁目

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町

東京都葛飾区堀切

東京都八王子市東町

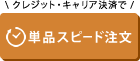

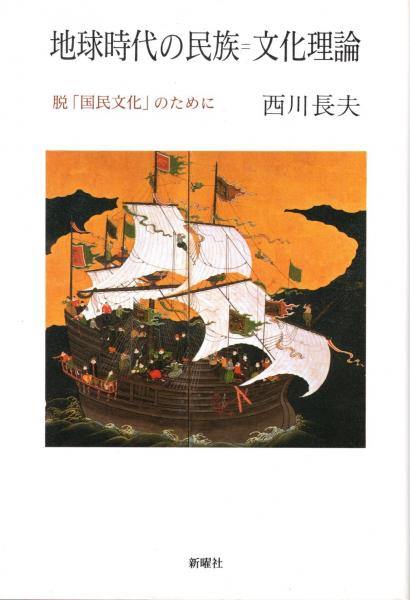

地球時代の民族=文化理論 : 脱「国民文化」のために あらゆる国民国家は,国家と国民の独自性と優越性を示す神話を必要とし,これが国民文化論を聖域に押し上げてきた。この自国への「過剰」で,閉ざされた関心をどのように開きうるか。ボーダーレス化する国際社会に対応する新たなメンタリティの探求。

大阪府大阪市北区浪花町

愛知県春日井市

著者名「西川長夫」の検索結果

東京都国立市東

岩手県一関市山目字立沢

東京都八王子市東町

スタンダールの遺書 スタンダールの遺書の数は、彼の遺した作品の数よりはるかに多かった。 若い頃から精神の安定を欠くことの多かった彼は、度々死を想った。彼は世間からだけでなく、愛する女性にも拒絶され、時には自殺を考えた。22歳のときはそのための毒薬を友人に頼み、死を目前にした1840年には、自らを撃つための銃を買い求めている。彼は20代の終わりから、何度となく遺書を書くようになった。1828年だけで4通、1835年には10回以上それを記した。遺書だけあって、書面には様々な指示が盛り込まれた。死後出版の依頼、財産贈与、墓地の希望、原稿の遺贈。時々、死者の言葉は生きている者より力を持つ。

神奈川県川崎市麻生区早野

愛媛県松山市味酒町

天・小口に少しみあり 本文良好

岡山県岡山市南区郡

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町

北海道札幌市清田区

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-13 伊勢佐木町ロイヤル1F

東京都青梅市成木8-33-

神奈川県海老名市門沢橋

新潟県三条市塚野目

京都府京都市左京区浄土寺西田町

千葉県山武郡九十九里町作田

東京都文京区本郷

北海道札幌市中央区大通西

[雑誌]思想 664号 1979年10月 河上肇-生誕100年(特集)

千葉県山武郡九十九里町作田

翻訳の世界 1980年1月 特集:児童文学の表現研究 素顔の翻訳家/千種堅 欠陥翻訳時評/西川長夫

福岡県北九州市戸畑区境川

京都府京都市左京区浄土寺西田町

東京都文京区本郷

京都府京都市左京区浄土寺西田町

大阪府大阪市天王寺区東上町

長野県北佐久郡軽井沢町追分

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-13 伊勢佐木町ロイヤル1F

群馬県高崎市あら町

岡山県岡山市北区内山下

帯付

書店シール有

岡山県岡山市中区西川原55-3 西川原プラトン202

京都府京都市中京区壬生土居ノ内町

愛知県豊川市麻生田町

秋田県横手市上内町

大阪府吹田市江坂町

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町

ロマン主義の比較研究 (立命館大学人文科学研究所研究叢書 7)

北海道札幌市東区北二十六条東七丁目

20世紀をいかに越えるか 多言語・多文化主義を手がかりにして

東京都新宿区西早稲田

大阪府大阪市天王寺区東上町

京都府京都市北区小山西大野町

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-13 伊勢佐木町ロイヤル1F

北海道札幌市北区北8条西5丁目

神奈川県海老名市門沢橋

東京都文京区小石川

京都府京都市左京区浄土寺西田町

20世紀をいかに越えるか 多言語・多文化主義を手がかりにして

京都府京都府京都市上京区有馬町184

東京都江戸川区南小岩

東京都目黒区目黒

宮城県仙台市青葉区本町

神奈川県川崎市宮前区神木本町

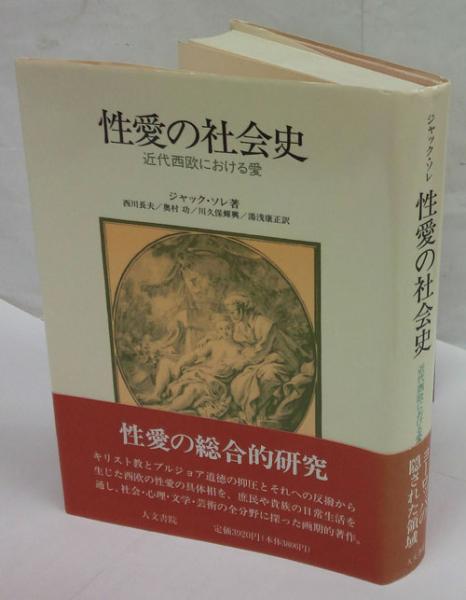

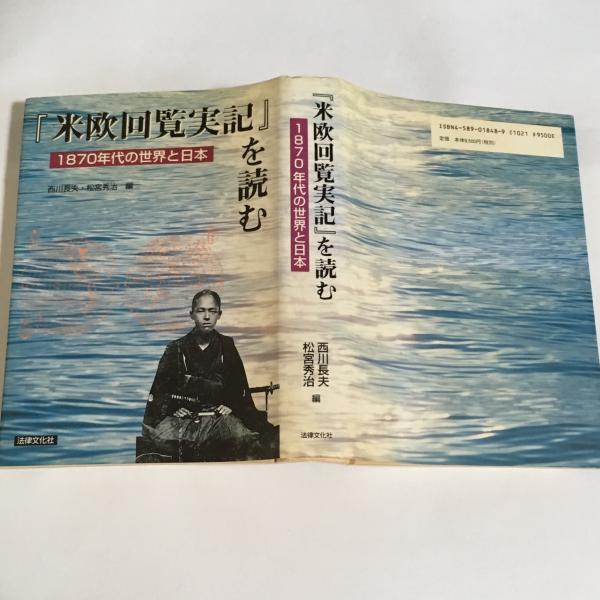

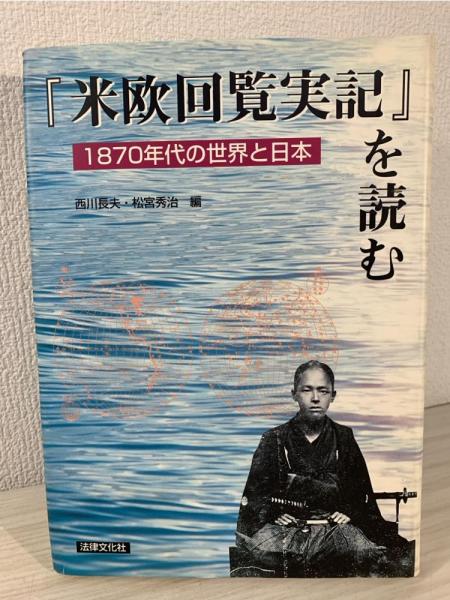

・本の形態 :単行本ハードカバー

・本のサイズ :22×16cm

・ページ数 :410p

・発行年 :1985年12月15日(初版第2刷)

・初版年 :1985年10月10日

・ISBN :9784409230145

◆本の状態:良好

・表紙カバー/そでの部分にうすいシミあり。・本体/天にうすいやけ、わずかな埃シミあり。見返しにうすいシミあり。・本文/非常に良い。

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町

長崎県長崎市鍛冶屋町

北海道札幌市東区北二十六条東七丁目

京都府京都市左京区一乗寺西水干町

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町

東京都千代田区西神田

佐賀県佐賀市新栄西

北海道札幌市東区北二十六条東七丁目

千葉県山武郡九十九里町作田

大阪府泉大津市二田町

神奈川県横浜市旭区本宿町

福岡県福岡市中央区大名

京都府京都市左京区東丸太町

東京都八王子市越野 8-23

書誌カタログから探す

「日本の古本屋」では、書籍ごとの基本情報を「書誌カタログ」にまとめております。書誌カタログからは欲しい本のリクエストが可能です。

お探しの本が「日本の古本屋」に追加された場合に自動通知をお送りさせていただきます。

-

リクエストを送る

-

書籍情報で在庫を検索

古書追分コロニーの新着書籍

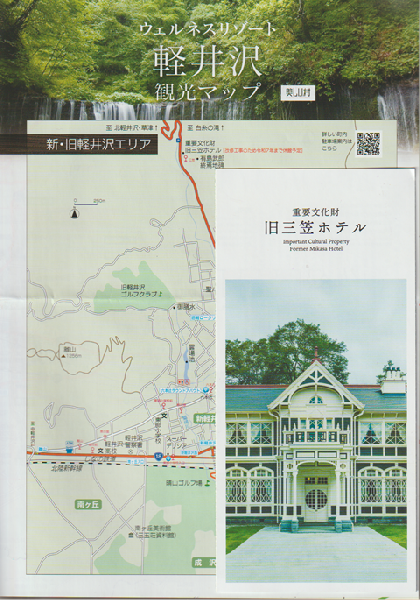

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

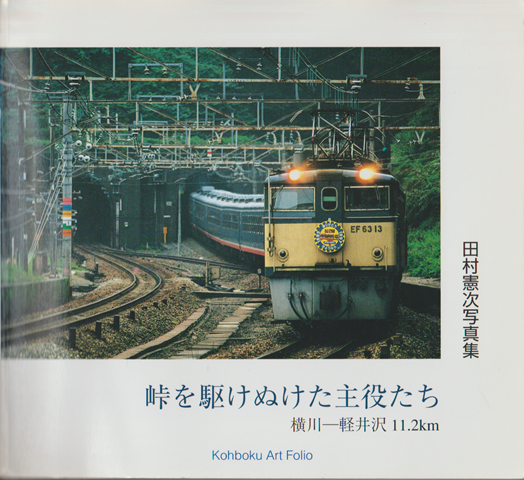

峠を駆けぬけた主役たち 横川-軽井沢11.2km 田村憲次写真集

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分

長野県北佐久郡軽井沢町追分