人間宣言80年 - 新日本建設、変革の時代を中心に

皇太子殿下 高知県行啓記念写真帖

¥19,800

天皇の政治史

¥2,500

昭和天皇の戦争指導 <昭和史叢書 2 天皇制>

¥4,500

天皇の研究

¥2,500

昭和天皇と昭和軍閥

¥4,500

ドキュメント昭和天皇 第4・5巻 敗戦 上下巻セット

¥2,370

大正九年特別大演習 外国武官行動写真帖

¥176,000

昭和から平成へ

¥18,000

昭和三年十一月 今上天皇御即位式御大禮記念 絵はがき

¥11,000

昭和天皇発言記録集成 上・下2冊 第1刷

¥11,000

文藝春秋にみる昭和史 全3巻+別巻「昭和天皇の時代」

¥1,800

近代日本語表出論

¥500

昭和天皇 第1部 (日露戦争と乃木希典の死) 第1刷

¥2,200

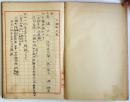

天皇皇族実録抄本(04の191)

¥4,800,000

1945日本占領

¥1,980

伊勢志摩に両陛下をお迎え志て

¥5,300

昭和天皇新聞記事集成 昭和元年~15年

¥7,700

目撃者が語る昭和史 第1巻

¥2,980

昭和天皇

¥8,800

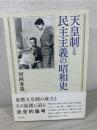

天皇制と民主主義の昭和史

¥2,200

卑弥呼誕生-畿内の弥生社会からヤマト政権へ

¥1,650

昭和史探索

¥2,750

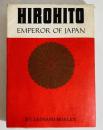

天皇ヒロヒト 初版

¥1,800

昭和天皇のおほみうた

¥4,400

昭和天皇ご家族大判古写真 4枚

¥33,000

いま甦る昭和天皇の肉声 復刻版 人間天皇

¥2,200

御大禮御造営工事記念寫真帖

¥16,500

昭和・戦争・失敗の本質 初版第1刷

¥2,200

象徴天皇の現在

¥2,000

皇位継承事典

¥2,100

戦後史の天皇・総解説

¥2,200

昭和天皇 上・下

¥3,000

象徴天皇制の形成と定着

¥6,930

コミケ開催50年 - ポップカルチャーを愉しむ

「秋葉原は今」

¥1,600

美術手帖 1968年1月号 No.293 <特集

¥1,100

アニメーターになれる本

¥2,000

「おたく」の精神史 一九八〇年代論 <星海社新書>

¥2,000

オタク文化とフェミニズム

¥1,600

アニメが「ANIME」になるまで

¥3,500

ハリウッド日本アニメを呑む 2007年12月3日号

¥3,000

悠木碧写真集 あやかし アニメイト限定セット

¥2,200

ポップ・カルチャー

¥1,000

コミケットカタログ 26

¥1,500

世界の作家たち <講座アニメーション 2>

¥19,800

ポップ・カルチャー年鑑2007

¥1,500

特別功労賞 日本のアニメをつくった20人

¥3,000

日本人の「男らしさ」

¥7,700

SFアニメの科学 <知恵の森文庫>

¥2,000

村上春樹論 サブカルチャーと倫理

¥4,000

「まんが」の構造 商品/テキスト/現象

¥800

秋葉原裏の歩き方

¥500

サブカルチャー文学論 <朝日文庫>

¥4,000

悪趣味百科

¥2,000

日本アニメーション映画史

¥4,450

小田部羊一アニメーション画集

¥20,000

平らな時代 おたくな日本のスーパーフラット

¥1,200

マニフィック 昭和54年新年号

¥3,000

アニメーション入門

¥5,500

オタクアミーゴス!

¥2,500

東京都古書籍商業協同組合

所在地:東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館内東京都公安委員会許可済 許可番号 301026602392

Copyright c 2014 東京都古書籍商業協同組合 All rights reserved.