■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第121号

。.☆.:* 通巻364・2月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

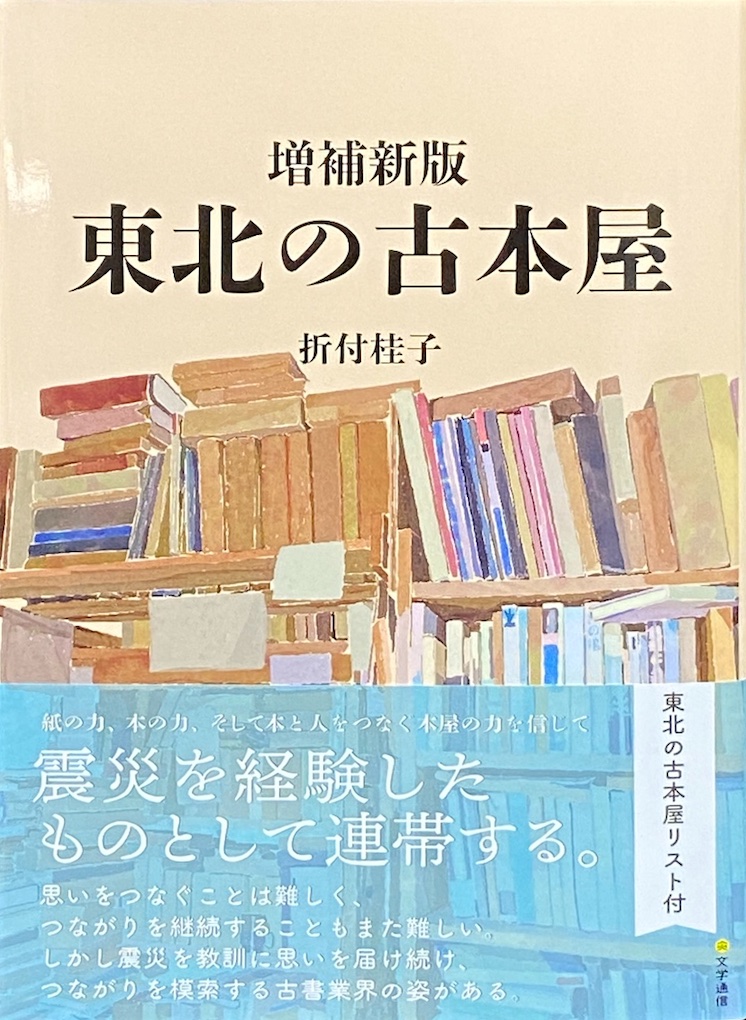

━━━━━━【古本屋でつなぐ東北(みちのく)4】━━━━━━

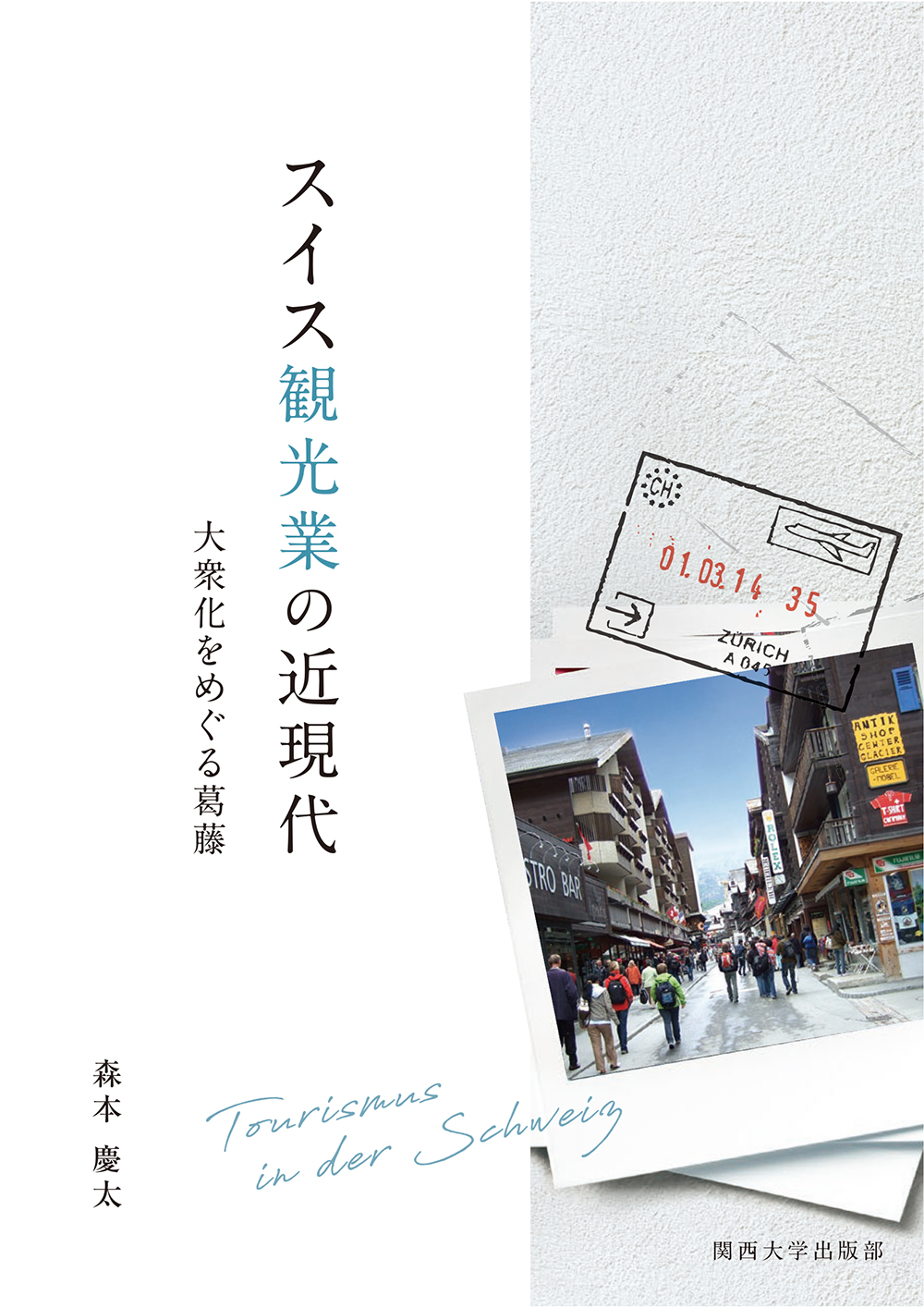

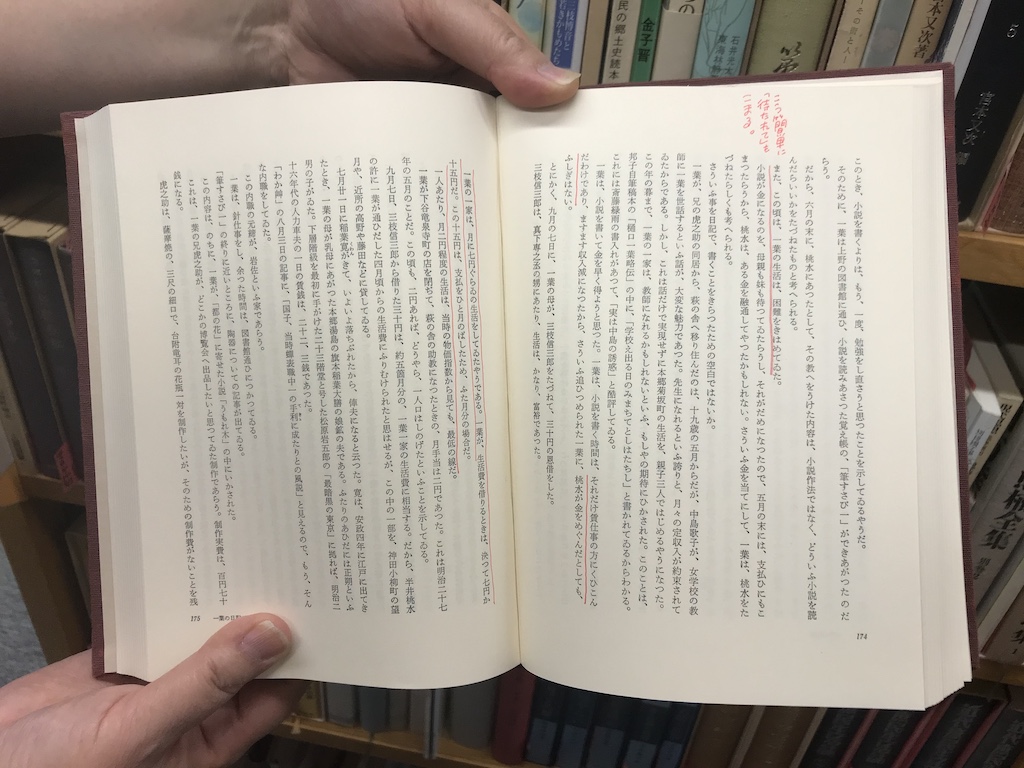

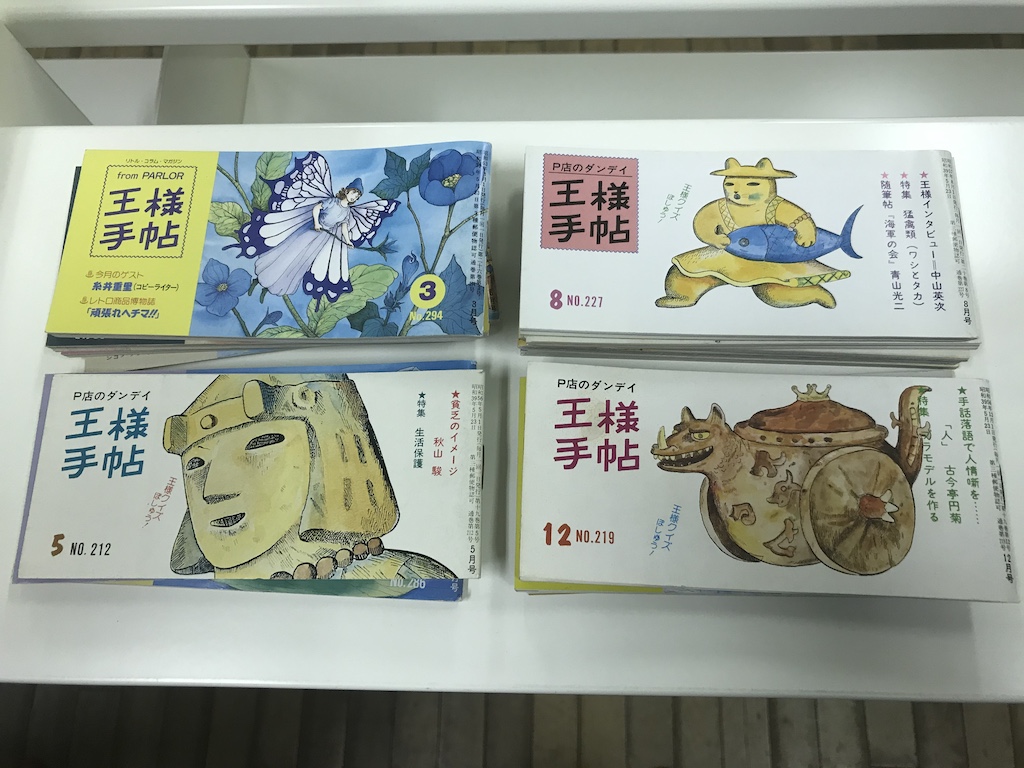

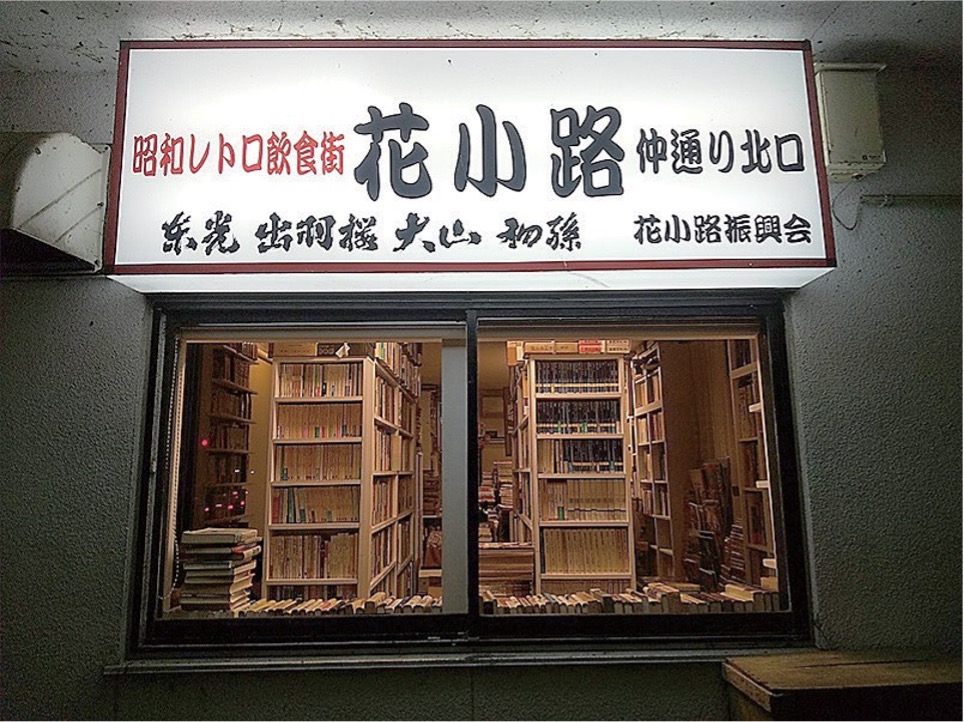

地方の古本屋三代目―店舗移転の先を見据えて

(秋田県・板澤書房)板澤吉将

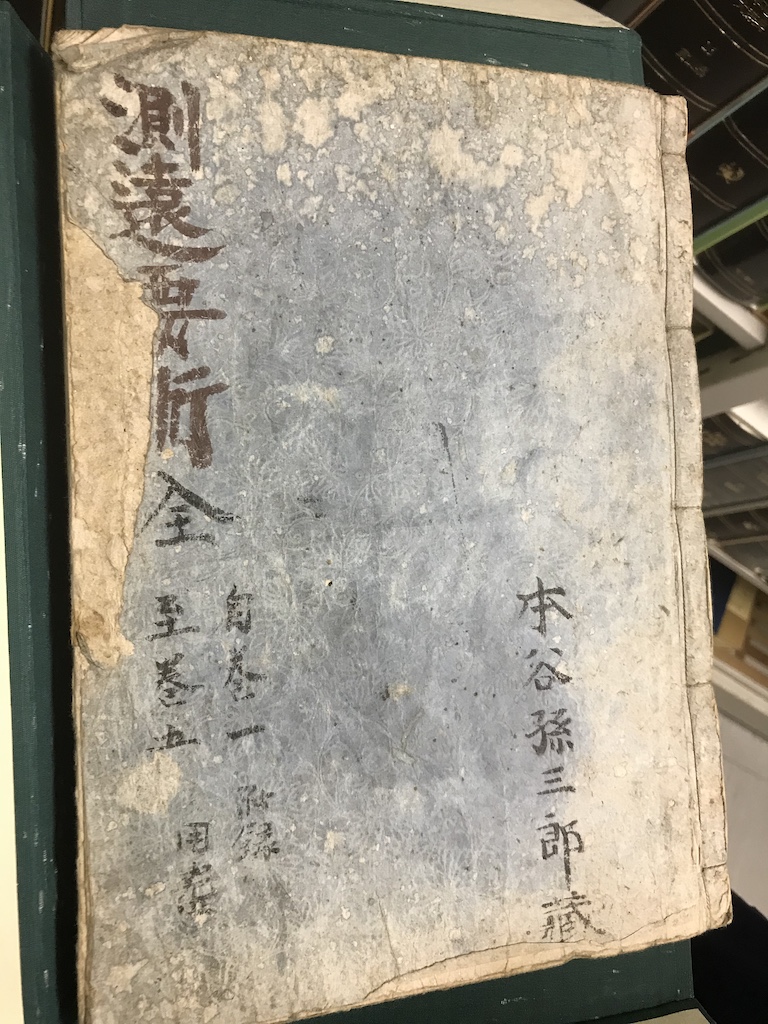

秋田県秋田市にある板澤書房の板澤吉将と申します。戦前に私の祖父が

創業し、現在は父が現役の店主、私は次代ということになります。

祖父の代では戦争を挟み、またあまり自らを語らない性格だったようで、

六人兄弟の末っ子である父に聞いても店を始めた経緯などあまり詳しくは

わからないようです。戦中戦後の本が少ない時代には短い間ですが貸本屋

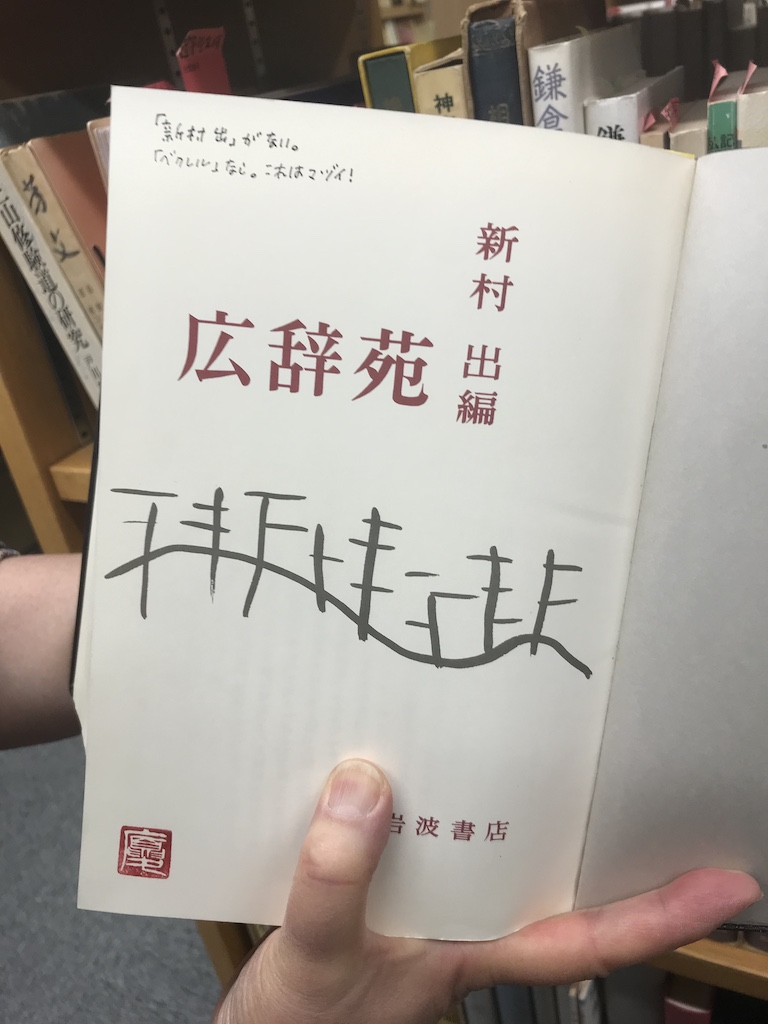

としても営業していました。手元には「新々堂 板澤書店」と見返しに

印がある傷んだ本があります。私にとってはお菓子をねだると必ずくれる

大甘な祖父でした。

(「日本古書通信」2022年11月号より転載)

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11063

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見10】━━━━━━━━━

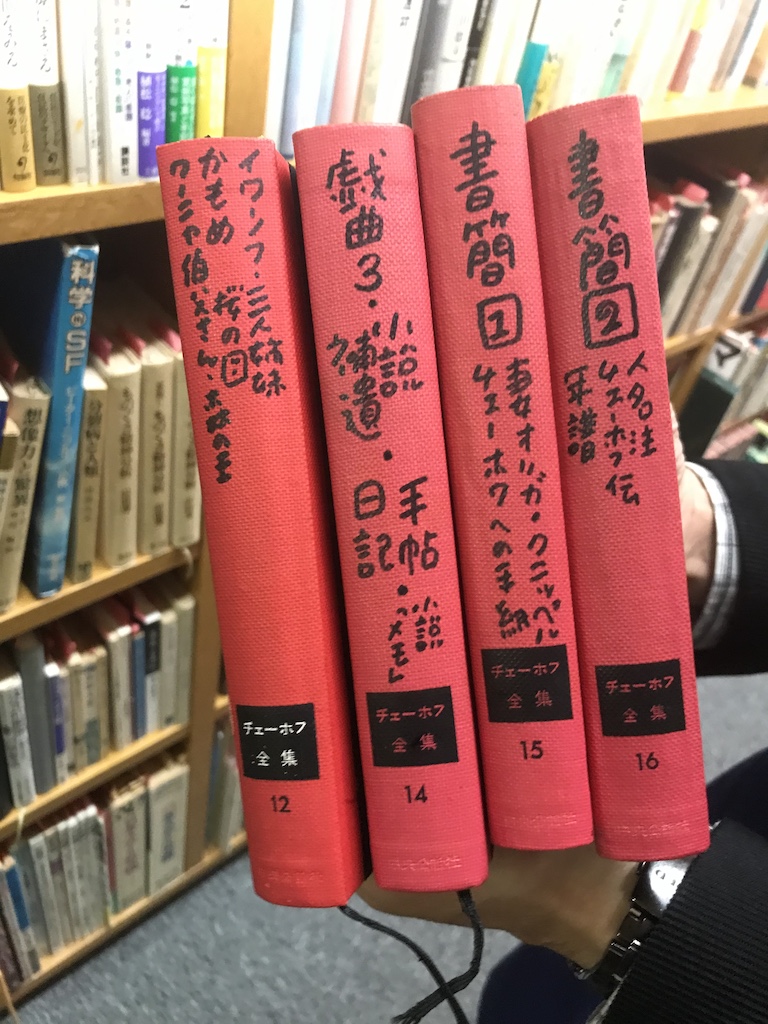

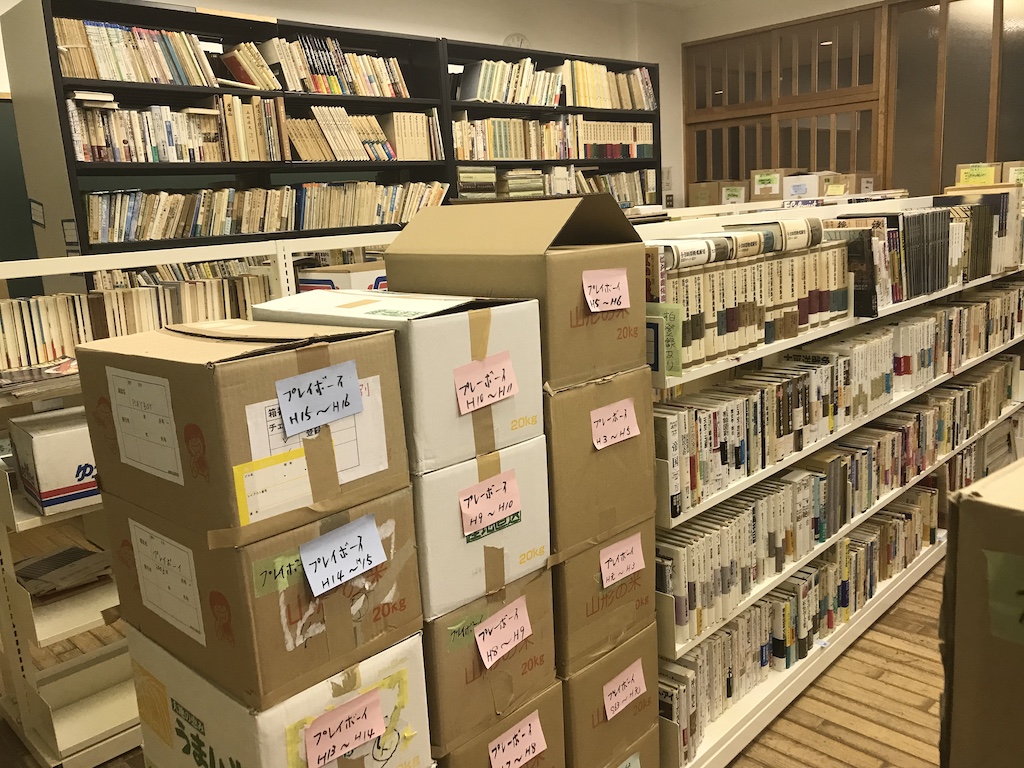

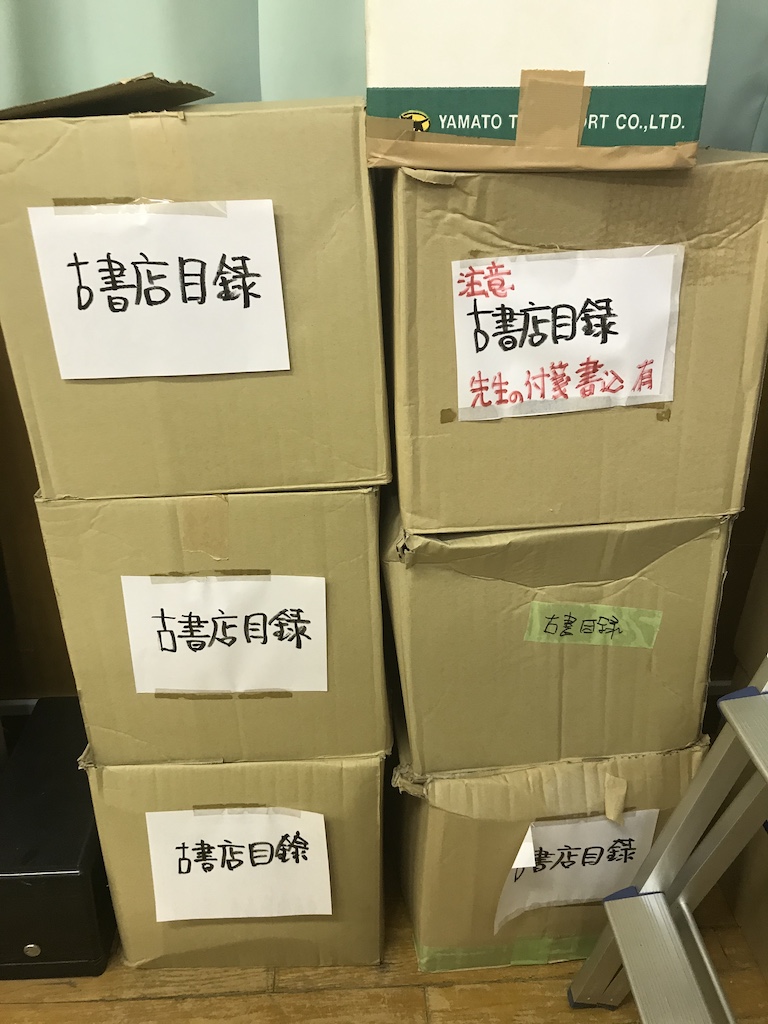

遅筆堂文庫 前編 小さな町に「本の海」が生まれるまで

南陀楼綾繁

山形県の小さな町に井上ひさしが蔵書を寄贈した図書館ができたとい

うニュースを知ったのは、いつ頃だっただろうか。

私は小学生で『ブンとフン』を読んでから、この作家に熱中した時期が

ある。小説も好きだったが、小説家の日常生活が垣間見られるエッセイを

愛読した。本に対する偏愛ぶりにも共感した。

75年の生涯で約280冊(共著、編著を含む)を著したこの作家のごく一部

にしか接していないが、私も井上ファンのひとりと云えると思う。余談だが、

雑誌編集者だったときに井上さんに原稿依頼をしたことがある。電話で一度

は引き受けてもらったが、その後「やっぱり忙しくて……」と断られた。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11073

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

川西町フレンドリープラザ・遅筆堂文庫

https://www.kawanishi-fplaza.com/book/guide_book/chihitsudo.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

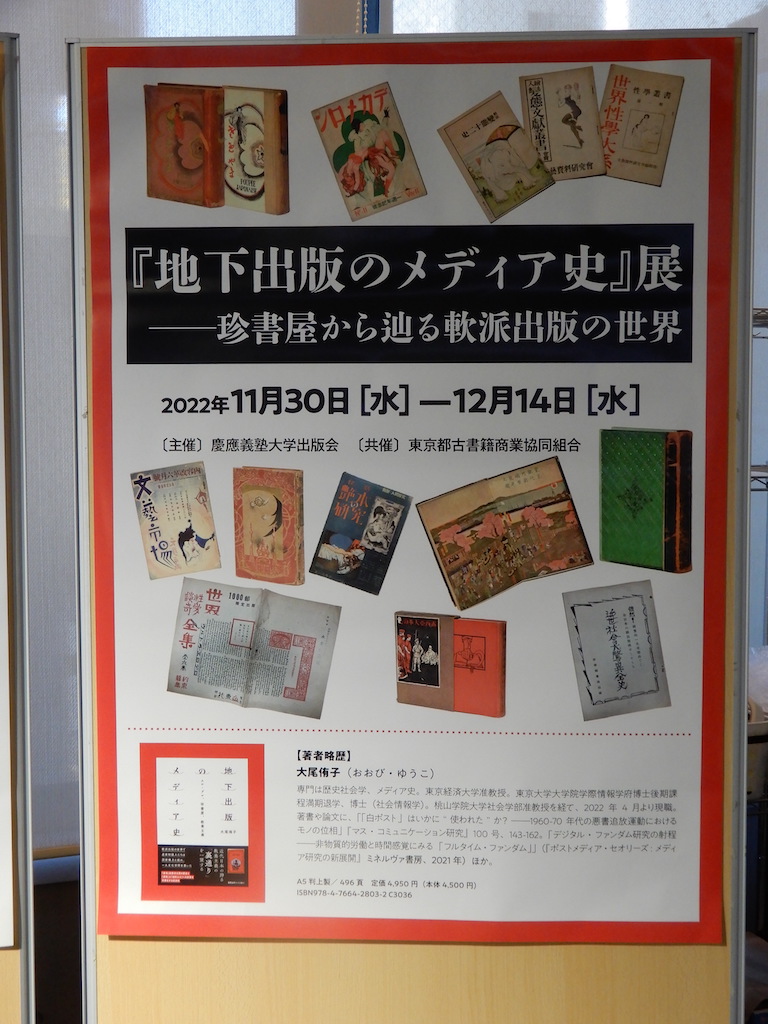

「コショなひと」始めました

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった。

今日の個性的な古書店主を紹介する「コショなひと」、4ヶ月ぶりの再始動です。

2023年の一人目は流浪の古本芸人(自称)「古本天国ノペリ書店」です。

店を持たない古本屋は果たしてどのように商売をしているのでしょうか。

古書展の搬入の合間にお話を伺いました。

下記URLより御覧ください。

「コショなひと 古本天国ノペリ書店」

https://www.youtube.com/watch?v=WEy_P5pwBt0&t=54s

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

━━━━━【2月10日~3月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

------------------------------

TOKYO BOOK PARK 吉祥寺

期間:2022/12/28~2023/03/05

場所:吉祥寺パルコ1階

https://twitter.com/TOKYOBOOKPARK

------------------------------

第6回新春古書展(沖縄県)

期間:2023/01/14~2023/02/12

場所:ジュンク堂1F レジカウンター横 沖縄県那覇市牧志1-19-29

https://twitter.com/gajyumarubooks/status/1613010582520889344/photo/1

------------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2023/01/19~2023/02/15

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場 JR藤沢駅南口フジサワ名店ビル4階

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第9回 古書会館de古本まつり(京都府)

期間:2023/02/10~2023/02/12

場所:京都古書会館 京都市中京区高倉夷川上ル 福屋町723

https://kyoto-koshoken.com/event/sample-event2/

------------------------------

杉並書友会

期間:2023/02/11~2023/02/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2023/02/11~2023/02/12

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第8回 調布の古本市

期間:2023/02/15~2023/02/26

場所:調布パルコ5階催事場 調布市小島町1-38-1

------------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2023/02/16~2023/02/28

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

最寄駅:横浜市営地下鉄 センター南駅

市営地下鉄センター南駅の改札を出て直進、右前方。※駅構内

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第105回 彩の国所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2023/02/22~2023/02/28

場所:くすのきホール (西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2023/02/23~2023/02/26

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

『BOOK DAY とやま駅』(富山県)

期間:2023/02/23~2023/02/23

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

ぐろりや会

期間:2023/02/24~2023/02/25

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

------------------------------

好書会

期間:2023/02/25~2023/02/26

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

東京愛書会

期間:2023/03/03~2023/03/04

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

※催事が変更になりました

(3月4日、5日開催予定の「古書愛好会」は

「Vintage Book Lab(ヴィンテージ・ブック・ラボ)」へ変更になりました)

Vintage Book Lab(ヴィンテージ・ブック・ラボ)

期間:2023/03/04~2023/03/05

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.vintagebooklab.com/

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2023/03/04~2023/03/16

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

『BOOK DAY とやま駅』(富山県)

期間:2023/03/09~2023/03/09

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

西部古書展書心会

期間:2023/03/10~2023/03/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会(愛知県)

期間:2023/03/10~2023/03/12

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

https://hon-ya.net/

------------------------------

紙魚之會

期間:2023/03/10~2023/03/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2023/03/11~2023/03/12

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1000書店参加、データ約638万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年2月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその364 2023.1.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================