本とエハガキ② 古本屋のエハガキ小林昌樹 |

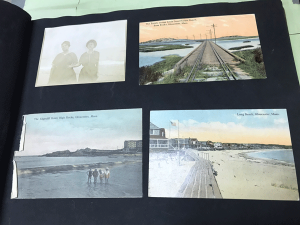

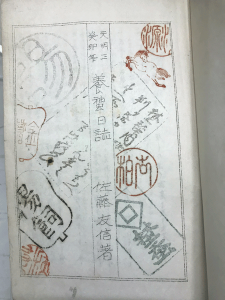

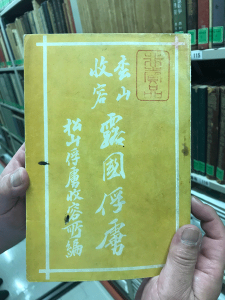

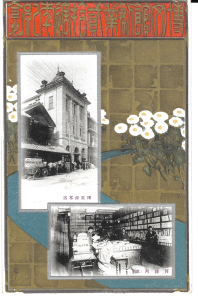

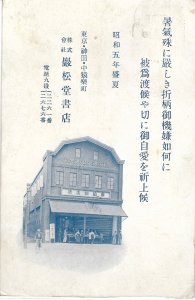

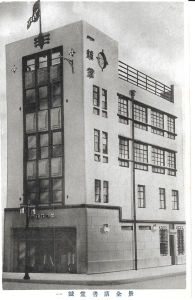

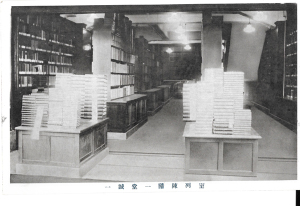

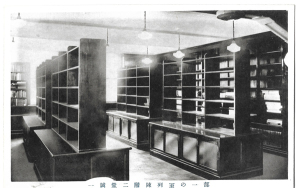

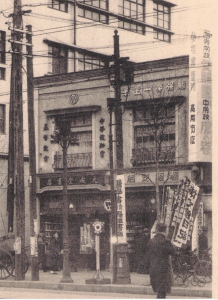

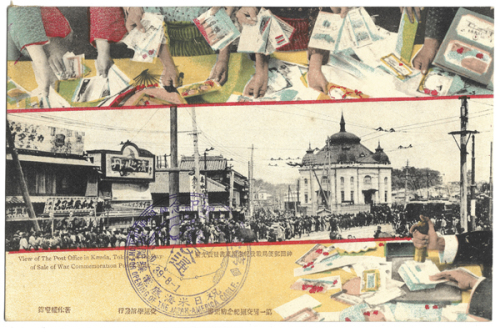

写真エハガキは記念写真の代わり戦前の写真エハガキは、戦後の「名所絵葉書」ぐらいにしか思われていないが、全く違う。戦後各種のメディアの代わりを務めていたである。具体的には、Flashのような写真週刊誌であったり、ブロマイド(今はチェキっていうか)であったりしたのだが、組織や団体の周年記念や、重要な建築物の竣工(完成)記念、周年記念などでもほぼ必ず発行されていたものである。記念アルバムや、記念写真の代わりと言ってもよいだろう。実際、朝鮮の都市対抗野球を写した写真エハガキなども見たことがある。 【図2-1】は1907(明治40)年の博文館創業二十周年記念会で配られたエハガキらしい。博文館は明治20年代、日本に本格的な「雑誌の時代」を開いた戦前随一の出版社であった。 このエハガキは1枚単体ではなく、もう1枚セットがあったようだ。【図2-2】がそれで、表面(宛名を書く面)がまったく同じデザインであることからわかる。写っている大橋図書館は 巌松堂書店のエハガキ現在、大手の古書店というと、神保町の一誠堂が有名だが、実は一誠堂のライバルに巌松堂があったことは、これはもうあまり知られていないことだろう。一誠堂が昭和前記に古典籍へ重点を移していったのに対し、巌松堂は学術雑誌や資料物の大手古書店として有名だったが、書店としての巌松堂書店はもうない。 【図2-3】は「新築竣工せる『巌松堂書店』(昭和4年11月)」と題された袋(たとう)に入れられた写真エハガキの一枚。セピア色なのは、コロタイプ印刷ではなく、銀塩写真そのものの焼き増しだからだ。 焼き増し写真のエハガキは、コロタイプ印刷のものと同様、ある程度の拡大に耐えられる。【図2-3b】立ち読み風景は店頭写真の部分拡大だが、五名ほどの人々が立ち読みをしていることがよくわかる。昭和戦前期の書店内を写した写真はそう多くないので、資料的価値が 一誠堂書店のエハガキせっかくなので一誠堂のエハガキ【図2-5】以下も紹介しておく。「一誠堂書店新築落成紀年絵はかき」と印刷されたタトウに入っっていたので、1931(昭和6)年の新築記念で配られたセットものだとわかる。 【図2-5】の建物の「全景」はパッと見、かなり修正された写真か、絵であることがわかる。頂上の旗などはほぼ書き込んだものだろう。これは写真エハガキ全般で注意しなければならないが、現在の写真と異なり、「絵になる」――今風に言えば「映える」――ようにするのが写真師の腕前で、鉛筆などで原板に修正をかけるのがむしろ普通のことだった。 たまたま別に「一誠堂書店三十周年記念絵葉書」【図2-8a】の一枚がある。別に調べると三十周年記念は1933(昭和8)年なので、その時に頒布されたものだろう。 さらに【図2-8a】の右側を拡大すると、大成堂書店、稲垣支店、高岡分店の3つの古書店が映り込んでいるのがわかる。コロタイプ印刷の有り難みで、看板や金文字も読める。大成堂書店は「中等教科書」と「基督教書」が専門。稲垣支店は「勉強第一主義」と専門は不明だが 次回は古書展のエハガキを予定している。意外にも、そういったものがあるのです。 |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

2025年1月24日 第411号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その411 1月24日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.まもなく発売開始!『大阪古書組合百年史』

『大阪古書組合百年史』編纂委員会

坂本卓也(一冊堂)

2.『古本屋ツアー・イン・ジャパン2024年総決算報告』

古本屋ツーリスト 小山力也

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

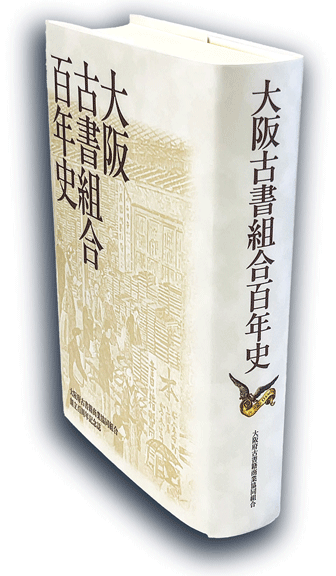

まもなく発売開始!『大阪古書組合百年史』

『大阪古書組合百年史』編纂委員会

坂本卓也(一冊堂)

2022年の7月より編纂を開始した『大阪古書組合百年史』が、昨年末に

無事完成しました(現在予約受付中)。

2年半にわたる編纂活動となりました。大阪古書組合としては、創立以来

初めて完成させる組合史となります。

21名の編纂委員、そして6名の編集部員。また、40名を超える組合員に

原稿の執筆、座談会への出席をお願いしました。さらに多くの方々から資料の

提供を受け、それらがすべて合わさって今回の『大阪古書組合百年史』へと

実を結びました。

大阪古書組合の創立は1924(大正13)年7月26日でした。発会式を

行った場所は大阪中之島の中央公会堂。この度百周年を記念して行う講演会、

式典の会場も、百年前と同じ中央公会堂を選びました。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=19191

━━━━【大阪の古本屋 百年の歴史を探る

『大阪古書組合百年史』発行のお知らせ】━━━━━━━

大阪府古書籍商業協同組合は、1924年7月26日に大阪市中央公会堂

にて発足式を行い、昨年7月26日に創立100周年を迎えました。

100周年記念事業の一環として2025年2月1日に『大阪古書組合

百年史』を刊行いたします。ただ今予約販売を承っておりますので、

ぜひ多くの皆さまに覧いただければ幸いです。

詳細は大阪古書組合のホームページをご確認ください。

書名:『大阪古書組合百年史』 創立百周年記念誌

発行元:大阪府古書籍商業協同組合

判型/ページ数:A5判/746頁※限定1,000部

販売価格:8,000円(税込)

予約限定価格7,200円(税込)送料600円

予約期間:令和7年1月1日~1月31日まで

令和7年1月1日より予約受付中!

https://www.osaka-kosho.net/news/2027/

━━━━━━━━━━【古本屋ツアーインジャパン】━━━━━━━━━

『古本屋ツアー・イン・ジャパン2024年総決算報告』

古本屋ツーリスト 小山力也

正直に告白してしまおう。2024年は、古本屋ツアーをサボりまくった年で

あったと。その原因は、九月に大阪「梅田蔦屋書店」で一ヶ月間開催された、

たった独りの古本市『古本屋ツアー・イン・ジャパン 秋のお蔵出し』のために、

セレクト古本664冊(結束本にすると三十本弱といったところか)を用意した

ことにある。古本屋さんならお茶の子さいさいの冊数であるが、素人にとって

ある程度のクオリティを保ちつつ準備するのは、やはり至難の業なのであった。

そのため手持ちの本だけでは当然足りず、好みの本が安く買える可能性のある

定点観測店にいつも以上に通い詰め、本を買い漁ったのである。これがおよそ

五ヶ月ほどの基本行動となったので、自然と新しいお店や移転したお店を訪ねる

のが疎かになってしまった……。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18530

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、

全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン・ジャパン』管理人。

西荻窪「盛林堂書房」の『フォニャルフ』棚と大阪「梅田蔦屋書店」で古本を

販売中。「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』、「日本古書通信」

にて『ミステリ懐旧三面鏡』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:会社と社会の読書会

発行元:黒鳥社

編集:コクヨ野外学習センター・WORKSIGHT

著者:畑中章宏、若林恵、山下正太郎、工藤沙希

判型/ページ数:A5判/224頁

販売価格:1,980円(税込)

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784910801018

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:未来からの遺言 ある被爆者体験の伝記

発行元:編集室水平線刊

著者:伊藤明彦

判型/ページ数:四六判並製カバー装/356頁

販売価格:2,420円(税込)

https://suiheisen2017.jp/product/3763/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年1月~2025年2月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年2月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その411・1月24日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

古本屋ツアー・イン・ジャパン2024年総決算報告

|

古本屋ツーリスト 小山力也 |

|

正直に告白してしまおう。2024年は、古本屋ツアーをサボりまくった年であったと。その

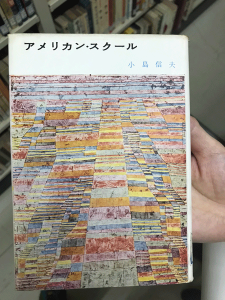

原因は、九月に大阪「梅田蔦屋書店」で一ヶ月間開催された、たった独りの古本市『古本屋 ツアー・イン・ジャパン 秋のお蔵出し』のために、セレクト古本664冊(結束本にすると三十本弱といったところか)を用意したことにある。古本屋さんならお茶の子さいさいの冊数で あるが、素人にとってある程度のクオリティを保ちつつ準備するのは、やはり至難の業なのであった。そのため手持ちの本だけでは当然足りず、好みの本が安く買える可能性のある定点観測店にいつも以上に通い詰め、本を買い漁ったのである。これがおよそ五ヶ月ほどの基本行動となったので、自然と新しいお店や移転したお店を訪ねるのが疎かになってしまった……。 だがおかげで、本は300冊ほど売れ(開始時、台風が大阪を何度か直撃し、出足が危ぶまれたのであった)、フェアとしては一応成功を収めてくれたのである。我武者らに踏ん張り、 だから、比較的近辺の、恵比寿新「九曜書房」にも国分寺「イム書房」と新「七七舎」にも学芸大学新「流浪堂」にも高円寺「古本長屋」にも神保町「アリエルズ・ブルービューティー」にも行っていない体たらくなのである……大変申し訳ない。あまつさえ、フェアが終了したら売れ残った本がそのまま送り返されて来ると思いきや、何と古書コンシェルジュさんが、現在レギュラー古書販売をしているお店の端っこの棚を増設し、販売スペースをおよそ だがそれでも、移転したお店や新しいお店は『いつでも行ける』という気持ちがあるので(これがいけないのだが…)後回しにしているが、閉店するお店はそうはいかない。その最後に立ち会わなければ、もう金輪際そのお店には催事やネット以外で出会うことはないのである。 豪徳寺「玄華堂」武蔵小金井「古書みすみ」吉祥寺「古本のんき」巣鴨「かすみ書店」金町「書肆久遠」には、突然の閉店が多く残念ながら駆け付けることは叶わなかったが、本八幡「山本書店」国分寺旧「七七舎」中野「古本案内処」早稲田「江原書店」上板橋「林屋書店」などには滑り込み、最後の思い出に古本を買うことが出来た。全店に、今まで街の古本文化を支えていただきありがとうございました、とお伝えしておきたい。そしてこれからも、違う形で支えていただければと、切に願う次第である。それにしても、古本屋さんの営業が、一見 また2024年は、フェア用本の補給のために、古書会館の催事に足繁く通った年となった。ほぼ毎週のように、御茶ノ水「東京古書会館」と高円寺「西部古書会館」を訪れ、安値で良書を掘り出すのが、補充業務を越えた楽しみとなり、すっかりクセになってしまったのである。その原因は、目を皿のようにして棚を探索すれば、高確率で思うような良書が手に入ることにある。本が大量に集まる、東京ならではの贅沢な利点と言えよう。そんな恩恵を催事からもお店からも受けつつ、古本との良い出会いに恵まれた。捜していて初めて目にすることが出来た羽澤文庫「怪談と名刀/本堂蟹歩」は3300円、大藪春彦の盗作騒動絶版本である浪速書房「火制地帯/大藪春彦」(帯元セロ付き)220円、編集者改竄回収本の立風書房「狼男だよ/平井和正」2800円、東武百貨店「三島由紀夫展」550円、小壺天書房「登山者/伊藤人誉」200円、朝日新聞社「バンビブック 空飛ぶ円盤特集号」1500円などが、2024年後期の目立った掘出し物であろうか。 さらに個人的な様々な活動として、西荻窪「盛林堂書房」の臨時店員として良く買取に同行させてもらっているが、別なレギュラー仕事となりつつある、『神田古本まつり』にも、四日間ワゴンの裏に立ち、詰めかけるお客さんを相手にしての、暗算地獄と補充地獄に従事した。この仕事、段々勤務日数が増えつつあるのは、気のせいだろうか……。また古書組合のお仕事としては、買取ポスターのデザインに続き、業界誌「古書月報」の表紙フォーマットデザインを担当。些細なお仕事であるが、少しでも古書組合のために役立てば、古本好きとして本望である。 そしてこれも盛林堂さんとともに行っている、ミステリ&SF評論家で稀代のアンソロジストである日下三蔵氏邸の書庫片付けであるが、この年は計七回と、比較的少なめであった。盛林堂さんが連続する催事などで忙しかったこともあるが、一番大きいのは日下邸書庫が魔窟から とういうわけで、2025年はサボらずに、色々なお店を訪ね歩きたいと思っているが、どうなるかは古本の神のみぞ知る……だが古本を買いまくっていることは間違いないので、本年も何とぞよろしくお願いいたします。 2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、全調査踏破を http://furuhonya-tour.seesaa.net/ |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

まもなく発売開始!『大阪古書組合百年史』

まもなく発売開始!『大阪古書組合百年史』

『大阪古書組合百年史』編纂委員会

坂本卓也(一冊堂)

2年半にわたる編纂活動となりました。大阪古書組合としては、創立以来初めて完成させる

組合史となります。

21名の編纂委員、そして6名の編集部員。また、40名を超える組合員に原稿の執筆、

座談会への出席をお願いしました。さらに多くの方々から資料の提供を受け、それらがすべて

合わさって今回の『大阪古書組合百年史』へと実を結びました。

大阪古書組合の創立は1924(大正13)年7月26日でした。発会式を行った場所は大阪

中之島の中央公会堂。この度百周年を記念して行う講演会、式典の会場も、百年前と同じ中央

公会堂を選びました。

大阪古書組合の創立と同時に創刊された「大阪古書月報」には、発会式の模様が次のように

記述されています。

「幾多の波乱重畳を経来りしも、遂に其の発会式を今日大正十三年七月二六日大阪中央公会堂に於て挙行するに至れり。当日は炎天下将に華氏九十五度を突破するにも拘はらず、熱誠なる

組合員は正午頃より陸続と会場に詰め懸け、さしも曠々とした場も釜中に在る如く蒸暑く、

何となく緊張の気分は漲り、来会者は開会前既に百を以て数えられた。午後一時を過ぐる頃、

満場の拍手に迎へられて会員森谷清松氏先づ壇に登り開会を宣し、茲に始めて大阪古書組合

発会式の幕は切って落された。」

発会式当日に報告された組合加入者総数195名。ちなみに当時の記録では、東京組合の

加入者は580、京都組合120、神戸組合80だったそうです。

大阪古本界の推移」(高尾彦四郎)に次のように書かれています。「明治初年以降本屋の

最も多く集まって居たのは心斎橋筋でありました。私が業界に入った頃はその数が余程少なく成っておりまして凋落を見せておった頃であります。寧ろ中心は北区の福島界限であった様です。即ち教育の普及に依る学校の新設などの関係で、当時は主として重点は北方面にあったからでもあり、福島より浄正橋筋にわたって古本屋が集団の形態をとっておりまして、大阪に

於ける中心の観がありました。

(略)さて時勢の変遷と共に大正十年前後頃より古本屋の中心は北より南へと移って参りまして、日本橋筋に古本屋が多く成ったのも主として南方面に多数の新設学校が増設又は移転の

結果、交通上からも地理的に見ても当然の事でありまして、松葉書店、杉山書店は共に北より

移住せられたのであります。」(昭和11年5月)

大正、昭和、平成、そして令和へと続く大阪古書組合の歴史。その百年の歩みを一望した

『大阪古書組合百年史』は、大きく5つの編に分かれ、さらに資料編、年表、組合員名簿などが掲載されます。

本書の柱となる第1編は、創立以来の通史である「大阪古書組合史」。この他、第2編の

大阪の交換会の歴史、第3編即売会の歴史、第4編古書目録の歴史が続きます。第5編では、

現役組合員の寄稿文、座談会の他、過去の「大阪古書月報」から、選りすぐりの文章と座談会を収録しています。

先ほども申し上げた通り、大阪古書組合は創立と同時に、組合機関誌である「大阪古書月報」を創刊しました(創刊号のタイトルは「大阪古書組合月報」)。その後現在に至るまで通算で

550に近い号数の「月報」を発行し続けています。

また重要なことは、これまで発行された「月報」は、ほぼ100%に近い形で組合に保存されていることです。

『大阪古書組合百年史』は、この「月報」を基礎資料とし、最大の拠り所にして作成されました。百年にわたる営々たる努力で「月報」をつくり続けた先人の熱意、そして欠号を執念深く探しだし、大切に保管しつづけてきた尽力がなければ、今回の組合史はこのような形で完成させることはできませんでした。「月報」編集に携わった先輩諸氏に、この場をお借りして心からの

敬意を表するものです。

大阪の古本屋、そして大阪古書組合の苦闘の歴史をぎっしりと詰め込んだ『大阪古書組合百年史』。古書をこよなく愛し、古書に憑りつかれた古本屋たちの物語です。

多くの皆様方のお手元に届くことを願ってやみません。

書名:『大阪古書組合百年史』 創立百周年記念誌

発行元:大阪府古書籍商業協同組合

判型/ページ数:A5判/746頁※限定1,000部

販売価格:8,000円(税込)

予約限定価格7,200円(税込)送料600円

予約期間:令和7年1月1日~1月31日まで

令和7年1月1日より予約受付中!

https://www.osaka-kosho.net/news/2027/

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合

本とエハガキ① エハガキを買って集める歴史

本とエハガキ① エハガキを買って集める歴史小林昌樹 |

エハガキを集める趣味 それまでヤフーオークション(以下、ヤフオク)でちらほら見かけていたのだが、2006年ごろ、本についてのエハガキを集めたら面白いだろうと気付いた。 写真の戦前エハガキは自由に使える ちなみにエハガキは、絵画のはがきと、写真のはがきに分けられるが、私の場合、史料としてのエハガキに興味があるので写真エハガキを中心に話したい。写真エハガキの場合、1956(昭和31)年までに公表された写真の著作権は現在、すべて消滅しているので、ネットでの 買って集める 本のエハガキを紹介する前に、エハガキ自体の歴史、それもエハガキを買って集める趣味のことを極く簡単にエハガキで説明する。

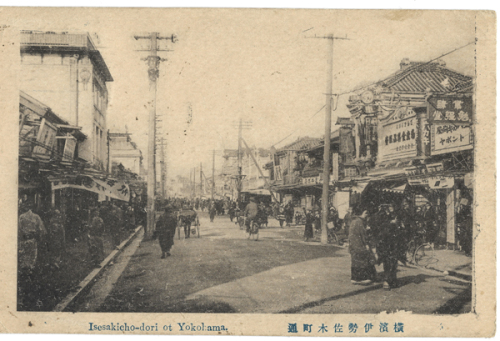

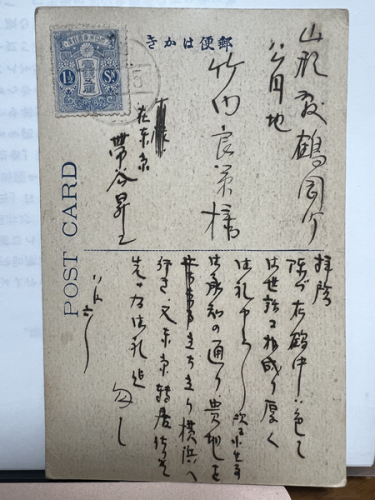

エハガキを「読む」 せっかくなのでこのエハガキを細かく読んでみよう。 エハガキの発行年は印字されないが 日本のエハガキは発行年がわからないことになっている。 絵葉書屋という業種 【図1-1】は官製エハガキの発売風景だったので郵便局でそれが買えたことが一目瞭然である。それに対して私製エハガキは、もちろん小間物屋でも買えたろうが、戦前は「絵葉書屋」という専門店が成立していた。 年代はにわかには判らない。自転車が映り込んでいることから大正期のような気がするが、こういう場合には裏(正式には表面)を見ることになっている。 【図1-2b】は「横浜伊勢崎町通」表面だ。残念ながら消印の年月が読めない。また貼付された切手、一銭五厘は1899年から1932年のはがき料金だったので年代が広すぎる。そこで

絵葉書屋とは 適宜写真を取り、エハガキに仕立て売り出す「絵葉書屋」という職種があった。各種百科 【図1-3】は仙台名所エハガキの一枚「東一番町の賑ひ」だが、左に大きく絵葉書屋が映り込んでいる。看板を読むと、こんな感じだ。「人物並景色/出張撮影御依頼ニ応ス/佐藤絵葉書店/写真部」「陸軍御用/仙台写真版印刷所/佐藤絵葉書店」。 表面の形式はパターンcで、1918〜1933年のエハガキだが、往来の人物の服装や傘の形から、なんとなく、大正期のように思われる。佐藤絵葉書店は明治末から佐藤徹二によって経営されていたようだ(『仙台市案内』大内励三、1911)。 様々なところで売られたエハガキ しかし、絵葉書店でだけエハガキは売られたわけでもなかった。もう二枚ほど紹介する。

スキャンしたものを拡大してみると【図1-4b】、縦5枚、横7枚で並べられているエハガキ掛けを立ち見している人がいるのがわかる。 【図1-5】は川越で「エハガキとレターペーパー」を売っていた「早川アサヒ堂」が真ん中に映り込んでいる。表面の形式はパターンcだが、キャプションから川越に市制が施行された1922(大正11)年に発行されたことが判る。このエハガキは「(早川アサヒ堂発行)」と

エハガキの本 エハガキの歴史について、いくつか文献を紹介する。 日本の写真エハガキについては、あまり有名でないが、次の展覧会図録がいちばん視野が 次の本はコレクターによる絵のエハガキを含めた全体のカタログ的解説。 エハガキ収集の超略史 本の収集史に興味がある延長線上で、エハガキ収集史にも興味がある。最初の大ブームが 戦前は絵葉書屋があってエハガキを買えたし、明治期には『ハガキ文学』『絵葉書世界』といった専門雑誌があって、それで連絡をとりコレクターが交換をしていたようだ(『巷の目撃者』参照)。この時代のことは残された専門雑誌などをこれから総覧すれば追々わかることだろう。その後は「趣味誌」をたどらねばならないが、これもまた散逸が激しい。 エハガキ収集趣味が途絶えたのは戦中期のことと思われる。これはあらゆる趣味が中断したからと考えてよいが、戦後途絶えてしまったようだ。戦前エハガキの主題の広さ――ほぼありとあらゆる事柄が絵になり写真になりしている――は戦後、復活しなかった。大正期から写真画報類が流通しはじめ、ビジュアル資料のニーズがそちらへ奪われたからかもしれない。 実は戦中期、明治新聞雑誌文庫を創った宮武外骨が膨大な枚数のエハガキを集め、それから選りすぐった2万8千枚を230冊のアルバムに編成したが(金丸弘美編『宮武外骨絵葉書コレクション』無明舎出版、1997)、これも氷山の一角ということになる。 小森孝之『絵葉書:明治・大正・昭和』(国書刊行会、1978)といった先駆例はあるが、おそらく1970年代が古エハガキがいちばん価値が落ちていた時代と思われる。箱一つ分でもさして古書価が付かなかったとどこかで読んだ憶えがある。これは絵画エハガキを中心にしたものだが、フランス人のフィリップ・バロスによるエハガキ展覧会が1992年にそごう美術館で開催され、エハガキの再評価につながったようだ(そごう美術館編『絵はがき芸術の愉しみ展:忘れられていた小さな絵 フィリップ・バロスコレクション』朝日新聞社、1992)。 趣味団体、日本絵葉書会ができたのが2002年のことだった。 |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

破棄する前に2

色川大吉氏と『宮澤賢治名作選』

福島県立図書館

たゆまぬ収集と情報発信の歩み【書庫拝見32】

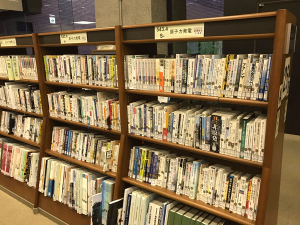

福島県立図書館 たゆまぬ収集と情報発信の歩み南陀楼綾繁 |

|

暑さがやっと和らいだ2024年10月3日の朝、福島市に着いた。

まず訪れたのは、〈本と喫茶 コトウ〉だ。店主の小島雄次さんとは開業前からの知り合いである。 2017年に別の場所に店舗を開いたが、今年9月末に県庁通りに移転した。老舗眼鏡店、 レコード店、ギャラリー、食堂などが入るビルの2階で、元は花屋だった場所。開店から1週間も経っていないのに、もう何年もこの場にあったようになじんでいた。 そこからバスに乗り、「県立美術館入口」という停留所で降りる。2分ほど歩くと、左手に福島県立美術館、右手に福島県立図書館が見えてくる。遠目にもかなり大きな建物なのが判る。

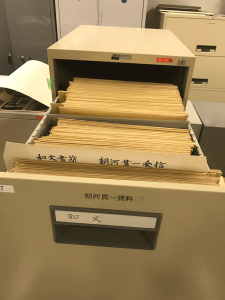

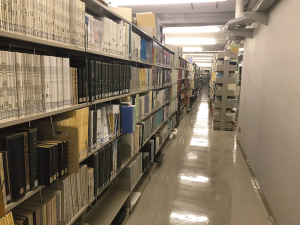

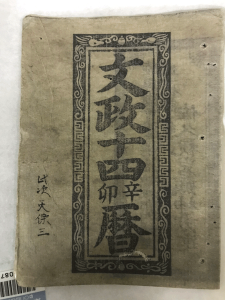

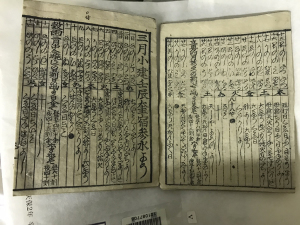

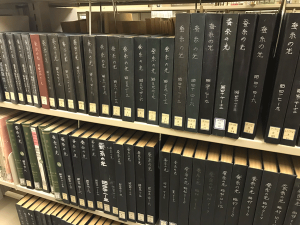

福島県立図書館では2011年3月11日の地震で壁面の強化ガラスが崩壊し、利用者と職員が避難した。その後、復旧作業を行いながら、移動図書館専用の図書を県内の自治体に提供した。また、ライフラインや避難所の情報をサイトにアップした。 翌月には震災関連の資料を集める方針を立てて収集を始め、2012年4月に「東日本大震災 福島県復興ライブラリー」として「地震・津波」、「福島第一原発事故」、「メディア・ 福島第一原発の事故により全町避難した浜通り(沿岸部)にあった図書館4館のうち、 あづま号が地域をつなぐ 同館にはこれまで2度ほど訪れているが、郷土資料の充実ぶりには驚かされてきた。 最新号の第64号(2024年3月)では、前号に続き、「福島県関係書誌の紹介 主題編 距離の遠さをカバーするために生まれたのが、移動図書館「あづま号」だ。1954年から また、地域行政資料も積極的に収集する。 朝河貫一と図書館 同館の歴史については、あとで触れるが、現在の館は1984年7月に、福島大学経済学部の では、いよいよ書庫に入っていこう。 朝河貫一は1873年(明治6)、二本松市に生まれた歴史学者。福島尋常中学校では特待生となった。 東京専門学校(現・早稲田大学)卒業後、アメリカのダートマス大学に留学。のちイェール大学の歴史学講師となる。それとともに、同大学の東アジア図書館部長となり、日本における日本関係図書の収集に尽力する。日本に帰国していた1年半の間に、イェール大学図書館と 「歴史・文学・経済方面では、東大史料編纂所・国書刊行会・吉川弘文館発行の叢書類は必ずこれを買い求め、その他、古書店や所有者から求めた資料・図書も多く、また筆写を依頼して作った写本も少なくなかった。さらに幾度か関西方面への収集旅行を重ね、すでに絶版になった稀覯本や未刊資料などを入手するため、かなりの苦心を払ったということだった」(『最後の「日本人」』) このように、朝河はアメリカの図書館で日本学の資料を充実させた恩人だった。 記録魔だった朝河は、自筆かタイプで作成された書簡の控えを残していた。なかでも重要なのが、「天皇宛大統領親書案」の控えだ。 朝河は1941年(昭和16)の日米開戦に際して、ルーズベルト大統領から天皇に送る親書の案を書いた。実際に親書は送られたが、その文章は朝河の案から大きく変えられており、日米はもう戦争状態に入っていた。 同館では、1984年の移転開館時に「朝河貫一博士展 福島と二つの祖国」を開催。 会津暦と養蚕 次に、メインの書庫に案内していただく。1フロアなので、とにかく広い。同じサイズの 窓際に並ぶファイルケースには地域資料のうち、古文書などが収まっている。そのなかにあったのが「会津暦」だ。江戸時代、会津若松にある諏訪神社で発行した暦が、北関東や

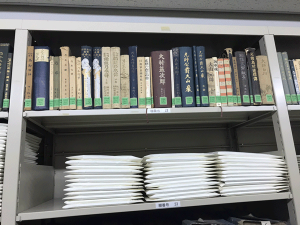

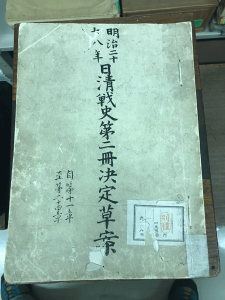

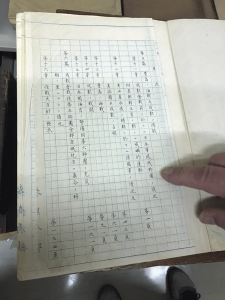

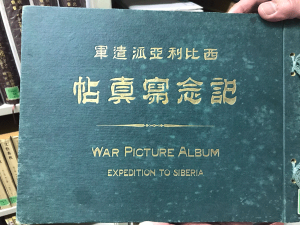

戦争文献の佐藤文庫 さらに奥に行くと、特殊文庫が並ぶ一角がある。 佐藤が少年の頃、乃木希典大将が陸軍大演習のために来県し、佐藤家に宿泊したことが このコレクションが同館に寄託されたのは1961年で、当時館長だった桑原善作からの 佐藤文庫には、源平合戦からベトナム戦争までに関する国内の刊行物だけでなく、英・独・仏・露などの書籍、雑誌があり、新聞、号外、錦絵、写真帖、画帖などと幅広い。 佐藤文庫の名前が知られるようになったのは、日清戦争100周年に当たる1994年だった。同文庫所蔵の旧陸軍参謀本部編纂の『明治二十七八年日清戦史』の稿本を調べた歴史学者の

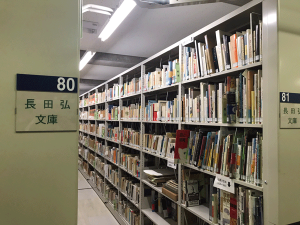

詩人が遺したもの 特殊文庫で最近受け入れられたのが、「長田弘文庫」だ。 海外文学の棚には、カフカ、ブレヒト、ベンヤミンなど、影響を受けたであろう作家の 詩人と云えば、同館には「福島県詩人文庫」もある。 乱歩が通った図書館 書庫の見学と資料の閲覧に時間がかかり、同館を出た頃にはすっかり暗くなっていた。 『駱駝の瘤 通信』という雑誌に掲載された菅野俊之「螺旋階梯の図書館と乱歩」という 同文によれば、江戸川乱歩は1945年(昭和20)6月に、縁故を頼り、福島県の伊達郡 「乱歩は体調を崩していたが少し落ち着くと、近世の同性愛伝説として有名な湘南江の島

福島市に最初に図書館ができたのは、1908年(明治41)開館の福島市立図書館だった。 同館は1958年、松木町の現在、福島市立図書館がある場所に移転・開館。鉄筋コンクリート造3階建てで、書庫は5層あった。『福島県立図書館50年誌』は、「当時としては東北一の図書館と誇れるものであった」と記している。 東京に戻ってからも、菅野さんからはメールや手紙で多くのことを教わった。同館退職後も、『ふくしまと文豪たち』(歴史春秋出版)や編著『福島県関係書誌の書誌』(工房ポチ&アプリコット)を刊行し、地元の歴史や文学を探究している。 菅野さんら過去の、そして現在の職員が地道に郷土資料を集め、整理し、発信することで、いまの福島県立図書館はある。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

2025年1月10日 第410号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第144号

。.☆.:* 通巻410・1月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━【大阪の古本屋 百年の歴史を探る

『大阪古書組合百年史』発行のお知らせ】━━━━━━━

大阪府古書籍商業協同組合は、1924年7月26日に大阪市中央公会堂

にて発足式を行い、昨年7月26日に創立100周年を迎えました。

100周年記念事業の一環として2025年2月1日に『大阪古書組合

百年史』を刊行いたします。ただ今予約販売を承っておりますので、

ぜひ多くの皆さまに覧いただければ幸いです。

詳細は大阪古書組合のホームページをご確認ください。

書名:『大阪古書組合百年史』 創立百周年記念誌

発行元:大阪府古書籍商業協同組合

判型/ページ数:A5判/746頁※限定1,000部

販売価格:8,000円(税込)

予約限定価格7,200円(税込)送料600円

予約期間:令和7年1月1日~1月31日まで

令和7年1月1日より予約受付開始

https://www.osaka-kosho.net/news/2027/

━━━━━━━━━━【新シリーズ 本とエハガキ】━━━━━━━━━━

本とエハガキ(1)

エハガキを買って集める歴史

小林昌樹

■エハガキを集める趣味

それまでヤフーオークション(以下、ヤフオク)でちらほら見かけていたのだが、

2006年ごろ、本についてのエハガキを集めたら面白いだろうと気付いた。

ちょうどその頃にヤフオクで「簡単決済」というヤフオクが代行で支払いを

済ませてくれるシステムが導入され、お金のやりとりが簡単になったことも

大きなきっかけである。

本自体を写したエハガキ、本屋開店の記念エハガキ、図書館開館記念エハガキ、

ただ本を読んでいるだけの姿を写したエハガキなどなど、数千枚集まったので

何回かにわけてちょっとみなさんに紹介しようと思う。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18994

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見32】━━━━━━━━━━

福島県立図書館 たゆまぬ収集と情報発信の歩み

南陀楼綾繁

暑さがやっと和らいだ2024年10月3日の朝、福島市に着いた。

まず訪れたのは、〈本と喫茶 コトウ〉だ。店主の小島雄次さんとは

開業前からの知り合いである。

2017年に別の場所に店舗を開いたが、今年9月末に県庁通りに移転した。

老舗眼鏡店、レコード店、ギャラリー、食堂などが入るビルの2階で、元は

花屋だった場所。開店から1週間も経っていないのに、もう何年もこの場に

あったようになじんでいた。

そこからバスに乗り、「県立美術館入口」という停留所で降りる。2分ほど

歩くと、左手に福島県立美術館、右手に福島県立図書館が見えてくる。

遠目にもかなり大きな建物なのが判る。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18839

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━【『書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力』(皓星社)

刊行記念トークイベント 開催のお知らせ】━━━━━━━

「日本の古本屋メールマガジン」連載をまとめた『書庫をあるく』の刊行を

記念して、著者の南陀楼綾繁さんと、日本近代文学館で2024年秋の特別展

「編集者かく戦へり」の編集委員をつとめた評論家の武藤康史さんが、図書館・

文学館・資料館の「書庫」に潜る楽しさや、文庫・コレクションなど特殊な

蔵書の魅力を語り合います。

古本好きの方々も図書館に駆け付けたくなるはず!

《出 演》南陀楼綾繁:ライター・編集者

武藤康史:評論家

《日 時》2025年2月8日(土)14〜16時

《会 場》東京古書会館7階会議室 千代田区神田小川町3-22

《参加費》参加無料

《定 員》60名※定員に達し次第、締め切りさせていただきます

《お申し込み》https://forms.gle/hNiCFBCxCYJSmgJt7

《お問合せ》皓星社お問合せフォームよりお送りください

《主 催》株式会社 皓星社

詳細はこちら https://libro-koseisha.co.jp/info/20241225/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【シリーズ古書の世界】━━━━━━━━━━

破棄する前に2

色川大吉氏と『宮澤賢治名作選』

三昧堂(古本愛好家)

前回取り上げた恩田逸夫と小沢俊郎氏に続き、同じく戦場・軍隊から大学に

復学した研究者の宮沢賢治との関りについて続けたい。

日本近代史・思想史研究者色川大吉氏の『わだつみの友へ』(同時代ライブ

ラリー164、1993)は、学徒出陣から復学した当時の若者・研究者の心情を伝える

名著である。しかも宮澤賢治が当時彼らにどう読まれていたかもわかって興味深い。

色川氏は昭和19年夏、大学に籍をおいたまま海軍に入隊し、土浦航空隊に配属に

なる。その入隊前に読んでいた本について、同書の「汚辱の時代」に書いている。

「入隊の直前まで、私たちがどんな本を読んでいたか。日記から拾ってゆくと慄然とする。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18389

※シリーズ古書の世界「破棄する前に」は随時掲載いたします。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【1月10日~2月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

TOKYO BOOK PARK 吉祥寺(1階エントランス)

期間:2024/12/28~2025/01/26

場所:吉祥寺パルコ1階エントランス 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

------------------------------

TOKYO BOOK PARK 吉祥寺(2階会場)

期間:2024/12/28~2025/01/13

場所:吉祥寺パルコ2階 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

------------------------------

立川フロム古書市

期間:2025/01/05~2025/01/16

場所:フロム中武 3階バッシュルーム(北階段際)

立川駅北口徒歩5分 ビッグカメラ隣

URL:https://mineruba.bookmarks.jp/saiji.htm

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.1

期間:2025/01/09~2025/01/11

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

東京愛書会

期間:2025/01/10~2025/01/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

イービーンズ 古本まつり

期間:2025/01/10~2025/02/16

場所:イービーンズ 9F杜のイベントホール

URL:https://www.e-beans.jp/event/event-14922/

------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会

期間:2025/01/10~2025/01/12

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市

期間:2025/01/10~2025/01/26

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷

1F中央エレベーター前&中央エスカレーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

------------------------------

大均一祭

期間:2025/01/11~2025/01/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=622

------------------------------

第8回ジュンク堂新春古書展

期間:2025/01/11~2025/02/11

場所:ジュンク堂書店那覇店1F レジカウンター横

沖縄県那覇市牧志1-19-29

------------------------------

第10回 昆陽古本まつり

期間:2025/01/11~2025/01/19

場所:イズミヤショッピングセンター昆陽 2階催事場

兵庫県伊丹市池尻1-1

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.2

期間:2025/01/12~2025/01/14

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.3

期間:2025/01/15~2025/01/17

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

さんちか古書大即売会

期間:2025/01/16~2025/01/21

場所:神戸三宮 3番街さんちかホール

URL:https://hyogo-kosho.com/

------------------------------

フジサワ古書フェア

期間:2025/01/16~2025/02/12

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場 JR藤沢駅南口・フジサワ名店ビル4階

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

フルホンニュー天神西通り古本まつり

期間:2025/01/16~2025/01/27

場所:ジュンク堂書店福岡店 2階 MARUZENギャラリー

福岡県福岡市中央区大名1丁目15-1 天神西通りスクエア

------------------------------

趣味の古書展

期間:2025/01/17~2025/01/18

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.tokyo

------------------------------

萬書百景市 in 高円寺

期間:2025/01/17~2025/01/19

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=1179

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.4

期間:2025/01/18~2025/01/20

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.5(300円均一)

期間:2025/01/21~2025/01/22

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

浦和宿古本いち

期間:2025/01/23~2025/01/26

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

URL:https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

和洋会古書展

期間:2025/01/24~2025/01/25

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

中央線古書展

期間:2025/01/25~2025/01/26

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

第34回紙屋町シャレオ古本まつり

期間:2025/01/25~2025/02/02

場所:広島市中区紙屋町シャレオ中央広場

URL:https://twitter.com/koshohiroshima

------------------------------

西部古書展書心会

期間:2025/01/31~2025/02/02

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=563

------------------------------

港北古書フェア

期間:2025/02/01~2025/02/15

場所:有隣堂センター南駅店店頭(ワゴン販売)

横浜市営地下鉄 センター南駅より徒歩1分

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2025/02/07~2025/02/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

杉並書友会

期間:2025/02/08~2025/02/09

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年1月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその410 2025.1.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

2024年12月25日 第409号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その409 12月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『蔵書になる喜びと責任』

(「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」)

南陀楼綾繁

2.『張載思想研究 ― 宋明理学の中の「太虚」説』

山際明利(苫小牧工業高等専門学校教授)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(335)】━━━━━━━━━━

『蔵書になる喜びと責任』

(「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」)

南陀楼綾繁

今月半ばに『書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力』(皓星社)を刊行した。

「日本の古本屋メールマガジン」で現在も連載中の「書庫拝見」より、その

前半に掲載した記事を収録したものだ。

本書では、15の図書館・文学館・資料館を取材している。全体を3章に分けた。

《地域の知を育てる》には、県立長野図書館、伊那市創造館、宮城県図書館、

長岡市立中央図書館・文書資料室、釧路市中央図書館・釧路文学館が登場。

《遺された本を受け継ぐ》には、東洋文庫、国立映画アーカイブ、草森紳一蔵書、

大宅壮一文庫、遅筆堂文庫が登場。

《本を未来へ》国立ハンセン病資料館、長島愛生園神谷書庫、大島青松園、

新潮社資料室、日本近代文学館が登場する。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18740

『書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力』

南陀楼綾繁 著

皓星社 刊

2,530円(税込)

ISBN:978-4-7744-0840-8

好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/

━━━━━━━━【大学出版へのいざない25 最終回】━━━━━━━

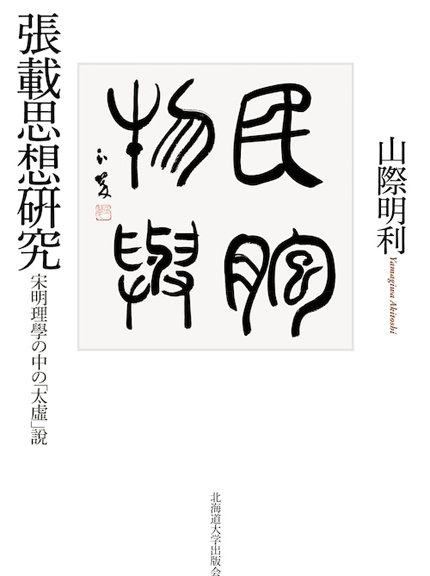

『張載思想研究 ― 宋明理学の中の「太虚」説』

山際明利(苫小牧工業高等専門学校教授)

張載(横渠先生)は北宋の儒者。日本人にとっては終戦の詔勅に使われた

「万世の為に太平を開く」という言葉(『張子語録』)によって親しい思想家です。

先ごろ(2020年)生誕一千年を迎えました。本書は張載の人物、思想、影響に

ついて探求した、史上初の日本語の専著です。

張載は一般に朱子学の先駆者として知られますが、その思想内容について

仔細に検討すると、単に「朱子に影響を与えた人」というだけでは済まない、

独特な個性が明らかになってきます。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18509

張載思想研究 ― 宋明理学の中の「太虚」説

山際明利 著

北海道大学出版会 刊

11,000円(税込)

ISBN:978-4-8329-6899-8(Cコード:3010)

好評発売中!

https://www.hup.gr.jp/items/92342089

※「大学出版へのいざない」は今回が最終回です。

ご愛読ありがとうございました。

━━━━【『書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力』(皓星社)

刊行記念トークイベント 開催のお知らせ】━━━━━━━

「日本の古本屋メールマガジン」連載をまとめた『書庫をあるく』の刊行を

記念して、著者の南陀楼綾繁さんと、日本近代文学館で2024年秋の特別展

「編集者かく戦へり」の編集委員をつとめた評論家の武藤康史さんが、図書館・

文学館・資料館の「書庫」に潜る楽しさや、文庫・コレクションなど特殊な

蔵書の魅力を語り合います。

古本好きの方々も図書館に駆け付けたくなるはず!

《出 演》南陀楼綾繁:ライター・編集者

武藤康史:評論家

《日 時》2025年2月8日(土)14〜16時

《会 場》東京古書会館7階会議室 千代田区神田小川町3-22

《参加費》参加無料

《定 員》60名※定員に達し次第、締め切りさせていただきます

《お申し込み》https://forms.gle/hNiCFBCxCYJSmgJt7

《お問合せ》皓星社お問合せフォームよりお送りください

《主 催》株式会社 皓星社

詳細はこちら https://libro-koseisha.co.jp/info/20241225/

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:『大阪古書組合百年史』 創立百周年記念誌

発行元:大阪府古書籍商業協同組合

判型/ページ数:A5判/746頁※限定1,000部

販売価格:8,000円(税込)

予約限定価格7,200円(税込)送料600円

予約期間:令和7年1月1日~1月31日まで

令和7年1月1日より予約受付開始

https://www.osaka-kosho.net/news/2027/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「古本屋ツアー・イン・ジャパン 2024年総決算報告(仮題)」

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2024年12月~2025年1月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年1月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その409・12月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

『張載思想研究 ― 宋明理学の中の「太虚」説』

『張載思想研究 ― 宋明理学の中の「太虚」説』

|

|

張載(横渠先生)は北宋の儒者。日本人にとっては終戦の詔勅に使われた「万世の為に太平を開く」という言葉(『張子語録』)によって親しい思想家です。先ごろ(2020年)生誕

一千年を迎えました。本書は張載の人物、思想、影響について探求した、史上初の日本語の 専著です。 張載は一般に朱子学の先駆者として知られますが、その思想内容について仔細に検討すると、単に「朱子に影響を与えた人」というだけでは済まない、独特な個性が明らかになってきます。島田虔次先生は一方では「張載の思想は朱子学に吸収されてしまった」(『中国革命の先駆者たち』)と述べつつ、他方では「中国に於ける最も傑出した唯物論哲学者」(「中国 近世の主観唯心論について」)と評価されました。多様な解釈を許容する単純ではない思想の真面目に迫るべく、長年継続してきた研究の成果を纏めたのが本書です。 張載はしばしば「気の思想家」と呼ばれますが、しかし張載は気の本体として太虚という 概念を唱え、修養の目的を虚と一体化することに置きました。虚の顕現が天地という世界で あり、聖人とは天人合一の境地に至った人ということになります。張載の思想はむしろ「虚の 思想」と呼ぶべきものだと言って良いでしょう。 朱子は張載の「一気の聚散による万物の生滅」という観念に大きな影響を受けましたが、 万物の本体には張載の「虚」ではなく二程子の「理」を据えて理気哲学を構築しました。換言すれば、張載の虚気渾然の哲学から虚の要素を排除して理気一貫の哲学に作りかえました。 朱子は張載思想の影響を受けつつその核心部分を排除したことになるわけですが、反面から言えば、世界を解釈するための思考の具として大々的に張載の思想を取り入れたことにもなります。 朱子に排除された虚気渾然の思想は、しかし忘れ去られることなく宋明理学思想に影響を 与え続けました。良知を説く王陽明の論理には張載の太虚説との強い類似が見られます。影響関係と見なすのは早計かもしれませんが、両者に共通する思考の基盤があったことは間違いないでしょう。 上記の論点それぞれについては既に先学の研究業績が存在します。本書は特に楠本正継 『宋明時代儒学思想の研究』(広池学園事業部、昭和37年)から大きな恩恵を受けました。 しかしこれらの論点を綜合して張載思想の全体像を描き出した日本語の著述は本書が史上初めてのものとなります。特に『大学』の「格物」に対する張載の解釈が近世儒学思想に長く影響した可能性があること、また張載および張載の門弟、呂大臨の人間観が、朱子学官学化の背後にあって儒学思想に連綿と影響し続けたことなどを明らかにしたのは本書の重要な特色です。 さらに中国共産党指導部による張載への言及を分析し、現代中国の政治思想状況を宋代の政治思想状況との相似形で捉えるという観点を提示しました。いわば一千年の時を経て「朱子学にも、陽明学にも、習政権にも影響を与え続ける哲学者」の面目を明らかにしたのは世界に先駆ける本書の特色と申されましょう。 本書は博士論文の書籍化であり、既発表の論文を用いて構成した箇所が多いのですが、纏めるに当っては全て一から見直しました。その結果、参考文献一覧に思いがけず多数の書籍名を掲出する必要が生じ、印刷物としての書籍を手許に置いておくことの重要性を再認識しました。三島復『王陽明の哲学』(大岡山書店、昭和17年版)を掲出した際には、かつて何の気なしに古書店で入手した本に今お世話になること、また三島復の父、三島中洲に関して先師松川健二の論著に『山田方谷から三島中洲へ』(明徳出版社、平成20年)があることを思い、何か書籍との奇縁といったことを感じたものです。 筆者は平成11年、文部省(当時)在外研究員に採用され、北京市清華大学に滞在しました。同年秋、張載の故地である陝西省郿県横渠鎮で開催された国際学会に出席して口頭発表を行ない、張載墓、張載祠(横渠書院)を見学しました。学会で荻生徂徠の第九代後裔、荻生茂博先生と面識を得ましたが、数年後、早すぎる逝去の報を聞いたのは誠に残念なことでした。 この時、北京への帰路を利用して洛陽南郊の関林(関羽墓)、白園(白楽天墓)、程氏墓、 邵雍墓を巡りました。平成30年、国際学会に招待されて横渠鎮を再訪し、基調講演を行なって横渠書院から名誉顧問に任ぜられました。西安からさらに西の奥にある横渠鎮を複数回訪問し、煉瓦積みの寒村が近代的な建物の並ぶ街道町に変貌するのを目撃した日本人は筆者だけではないかと思われます。本書の附録として横渠鎮訪問記録二篇を写真つきで収録しました。 一千年を経た古典哲学に新たな観点から光を当て、かつその現代的意義をも明らかにした 著作として、読書人のみなさまの御批正を賜れば幸いです。  『張載思想研究 ― 宋明理学の中の「太虚」説』 山際明利 著 北海道大学出版会 刊 11,000円(税込) ISBN:978-4-8329-6899-8 (C3010) 好評発売中! https://www.hup.gr.jp/items/92342089 ※「大学出版へのいざない」は今回が最終回です。ご愛読ありがとうございました。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

-e1736241026159.jpg)

志義町通りの実況(1922年か)-e1736242288837.jpg)