■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その317・2月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約640万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『古典籍の世界を旅する お宝発掘の目利きの力』 八木正自

2.『近代出版史探索Ⅴ』 小田光雄

3.『日本の医療崩壊をくい止める』 本田宏

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━━【自著を語る(258)】━━━━━━━━

『古典籍の世界を旅する お宝発掘の目利きの力』

八木正自

私は半世紀に亘る古書業で古典籍を商品として扱ってきたのであ

って、研究者として向き合ってきたのではない。しかし、日常的に

かなり多くの古典籍の現物を手にしていると、よくも長い時を経て

今まで生き延びて来たものだ。その文字、紙、墨によってどのよう

に制作されたのか、内容やその成り立ちについての奥深さを知りた

い、という欲求が起こる。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6716

『古典籍の世界を旅する お宝発掘の目利きの力』 八木正自 著

平凡社 本体:860円+税 好評発売中!

https://www.heibonsha.co.jp/book/b482403.html

━━━━━━━━━━━【自著を語る(259)】━━━━━━━━━

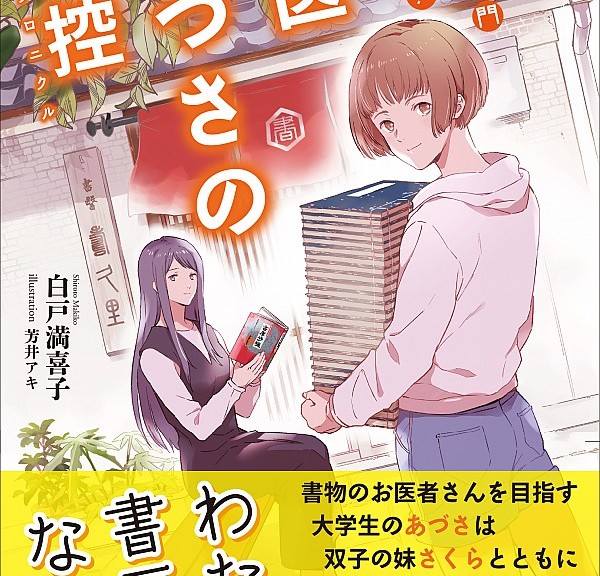

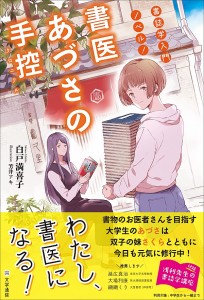

『近代出版史探索Ⅴ』

小田光雄

『近代出版史探索』は短編連作のかたちで書き継がれ、2019年に

第1巻、20年に第2巻から第5巻までが続けて出され、ようやく1001話

に達した。この連載は2009年に始めているので、12年を閲したこと

になる。

拙ブログ連載タイトルは「古本夜話」で、確かに毎回古本屋で購

入した本を取り上げ、それに関する様々な事柄を記述していくスタ

イルをとっている。そのためによくある古本エッセイかと思われる

かもしれないが、もちろんそのように読まれてもかまわないけれど、

いくつもの問題設定と目的を内包させ、書き続けてきたのである。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6709

『近代出版史探索Ⅴ』 小田光雄 著

論創社刊 価格 6,000円+税 好評発売中!

http://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(260)】━━━━━━━━━

『日本の医療崩壊をくい止める』

NPO法人医療制度研究会副理事長 本田 宏

2020年は新型コロナ感染一色の年となりましたが、1年経った現

在は第三波による医療崩壊の危機が叫ばれています。

昨年6月には麻生太郎副総理兼財務相が、日本は新型コロナ感染

による死者数が欧米より少ない「民度が違う」と答弁し、Go To

トラベルキャンペーンが開始されました。しかし多くの医療関係者

が懸念した通り感染者が年末にかけて激増、2021年1月には日本医

師会の中川俊男会長が「すでに医療は崩壊している」と記者会見

で述べる事態となりました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6697

『日本の医療崩壊をくい止める』 本田宏・和田秀子 著

泉町書房 本体価格:1,900円 好評発売中!

https://izumimachibooks.com/book/9784910457000/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『戦前尖端語辞典』平山亜佐子著

左右社刊 定価:1,800円+税 好評発売中!

http://sayusha.com/

『自由律俳句と詩人の俳句』樽見 博 著

文学通信刊 定価:2,700円(税別) 3月上旬刊行予定

https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-50-0.html

映画 ブックセラーズ 4月23日公開予定

世界最大のニューヨークブックフェアの裏側から見る

本を探し、本を売り、本を愛するブックセラーの世界。

http://moviola.jp/booksellers/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

2月~3月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年3月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその317 2021.2.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================