古書組合の役割と古書業界の仕組み その4高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長) |

| メルマガ読者の皆様、明けましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます、と言いましても、例年のように新年を寿ぐというわけにはいきません。昨年は年初から世界に蔓延した新型コロナウイルスによって世界の活動は停止し、経済も停滞、人の往来もストップする事態となりました。当然わが国もコロナ禍に振り回された一年だった訳ですが、年が明けたからと言ってコロナ禍が収束するわけでもありません。まもなくワクチンができるということですが、それよりも早くコロナウイルスが変異してしまう可能性もあります。 この世界を襲ったコロナ禍のとらえ方は、これから様々な分野で研究され、論じられると思いますが、おそらく元通りの世界には戻れないだろうと言われています。グローバル化した経済格差、矛盾に満ちた社会制度、行き詰まった政治体制等、地球的規模で起こりつつある環境破壊と大量エネルギーの消費は、人類の生存を脅かすものだという科学者の警告もあります。 さて、視点をわが国に向けたとき、今年も経済活動は不自由を免れないでしょう。古書業界も昨年は大きな影響を受け、初めて交換会(市場)の休止や各店舗の自粛休業もありました。そのような厳しい経済環境の中でもそれぞれが工夫を凝らして古書展の開催やネット販売、店舗経営ができたことは、皆様のご支援やご協力の賜物だと思います。 ところで、メルマガ読者の皆様は古書の世界に興味があるかと思いますが、現在の状況下、古書店で働くということはどういうことかを考えてみたいと思います。 昭和の前半は徒弟制時代に括ってよいと思います。大戦後の古書店は群雄割拠の中で一誠堂出身者や東陽堂出身者、南海堂出身者、巌松堂出身者などと判別できるほどで、それらの大店古書店では、一概には言えませんが、主人の出身県から多くの店員が就職したようです。その店で実績を積み番頭となり、主人が認めたところで暖簾分けとなり、独立して店舗を持つという形が王道でした。本の相場を憶えるという期間として、ほぼ十年は要したようですが、店員同士の横のつながりもありました。それらの古書店は、その後有名店となって古書業界を支える業者に育っていきました。 現在の雇用形態は昔と違いますが、セオリーとしてはそんなに違いはありません。自分で古書店を経営してみたいと思う場合は、いろいろな入口がありますが、自分でいいなあと思い描く古書店に勤めさせてもらい、古書店経営のノウハウを得るのが一番良いとされています。また、店員として働いた後に古書店を開店する場合もありますし、店員を経験せずに最初から古書店を開店する場合もあります。古書店という業種は面白い面があり、もちろん営業ですから商いとしての経営が必要で利潤を出さなければなりませんが、一方で書物や著者や著作を知る、調べるといった地道な知識の積み上げが必要であり、これがとても古書店にとって大切な仕事なのです。この知識を身につけること、研鑽を積むこと、このことを嫌う人は残念ながら古書業者には向いていないかもしれません。この業者としての研鑽が日本の文化を陰から支えていることにつながり、古書店は自身の仕事に矜持を持つことになると思うのです。また一方で書物の専門分野の選択という問題もあります。自分の得手不得手や興味のあるなし、体験し勉強した専門分野等で自店に合った専門分野の書物を扱うようになれば、自店の特長を社会にアピールできるのです。 このように古書店で働くということは、古書を販売するということを通じ、本の陳列から本の種別、本の価値、本の内容と著者、等々を学んでいかなければなりません。これは現在のコロナ禍にあっても変わらない古書店の営みです。 |

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

第24回 関谷良寛さん シャクナゲと本を追い求めるひと

第24回 関谷良寛さん シャクナゲと本を追い求めるひと南陀楼綾繁 |

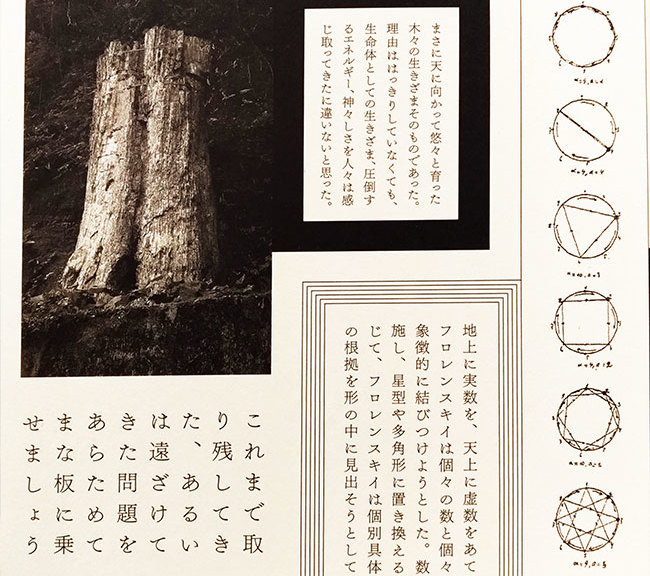

| 昨年9月に山形県に行った。新型コロナウイルスのせいで、各地のブックイベントはほぼすべてが中止となり、私も地方に出かける予定がほとんど白紙になった。 そんななか、山形県南部の川西町フレンドリープラザでは、例年の一箱古本市は中止になったが、新潟市〈北書店〉の佐藤雄一店長と私のトークイベントを予定通り開催してくれた。 川西町には、「Book! Book! Okitama」(BBO)が開始されたときから毎年訪れている。作家の井上ひさしが生れた地であり、フレンドリープラザには井上の蔵書をもとにした「遅筆堂文庫」がある。2020年は井上の没後10年という節目だった。それだけに、この地の本好きのみなさんと再会できることが嬉しかった。 米沢駅に着くと、荒澤芳治さんが迎えに来てくれていた。田沢寺の和尚で、BBOの母体となった読書グループ『ほんきこ。』のメンバーでもある。一箱古本市に毎年出店している古本好きだが、「私の先輩でもっとすごい人がいるから」と案内してくれることになったのだ。 関谷さんの記憶に残る最初の本は、小学校に入る前に読んだサン=テグジュペリの『星の王子さま』。この中に出てくるバオバブの木に「どんな木なんだろう?」と想像を膨らませたという。 大学は東京の中央大学で、神保町の古本屋にはよく行った。動植物の本で知られる〈鳥海書房〉では、キングドン・ウォード『青いケシの国』(白水社)を買って読んだ。ウォードはイギリスの著名なプラント・ハンター(植物採集者)である。関谷さんはのちに、ネパールでたまたまウォードの旅の跡を歩いたという。 地元に帰ってきた関谷さんは、「この環境でしかできないことをやろう」と、栽培が困難とされるシャクナゲを育てはじめる。シャクナゲは世界で850種もあると云われる。関谷さんは50年かけて、6000本を生育。日本国内では最も多いという。 「この本も大切にしているんです」と関谷さんが見せてくれたのは、『森へ――ダリウス・キンゼイ写真集』(アポック社出版局 1984)という大判の本だった。アメリカ開拓時代の森の伐採を撮影した写真集で、中上健次が解説を書いている。 一昨年、関谷さんはマダガスカルを訪れて、バオバブの木を見た。 南陀楼綾繁

ツイッター

|

|

Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年12月25日号 第313号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その313・12月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『和歌でみる源氏物語 ~おばあさん的~』田辺真知子

2.『未来哲学』の創刊 末木文美士

3.『路上のポルトレ 憶いだす人びと』 森まゆみ

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(255)】━━━━━━━━━

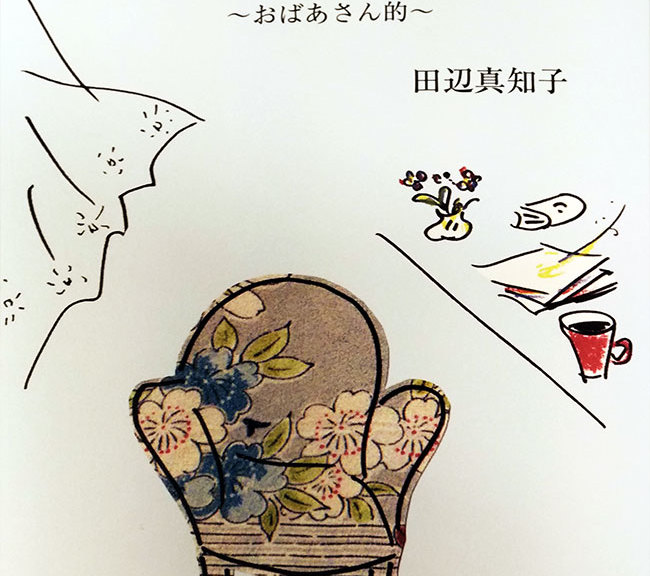

『和歌でみる源氏物語~おばあさん的~』

おばあさんなら(お姉さんも)わかる女性たちの心

(おじいさん、お兄さんもわかる親子の情)

たなべ書店・田辺真知子

この本を刊行して、多くの日本人に『源氏物語』体験といったも

のがあるのだと気づかされました。学生のときにちらっと勉強した

だけだけれど、いつか、ゆっくり読んでみたいとか、現代語訳を読

んだことがある、原文は「須磨」の巻で挫折してしまった、などな

ど。世界に冠たる日本文学『源氏物語』はどんなお話なのだろうか、

いつかどこかで触れてみたいという思いは、日本人の心のどこか片

隅に巣くっているようです。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6530

『和歌でみる源氏物語~おばあさん的~』 田辺真知子著

たなべ書店刊 価格:1400円+税

注文は「日本の古本屋」のサイトか

メールで:order@tanabeshoten.co.jp

電話でも:03-3640-0564 たなべ書店

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

『未来哲学』の創刊

末木文美士

この度、未来哲学研究所の機関誌として『未来哲学』が創刊の運

びとなった。未来哲学研究所は、現代という困難な時代を超えて、

未来にどのような希望を紡ぐことができるか、という切実な課題へ

向けて、新しい哲学の創造を志す研究者が集まり、2019年に創設さ

れた。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6513

『未来哲学 創刊号』未来哲学研究所編

ぷねうま舎 本体:1500円 好評発売中!

https://www.pneumasha.com/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(257)】━━━━━━━━━

『路上のポルトレ 憶いだす人びと』

森まゆみ

この本を出して嬉しかったことは三つある。

四半世紀前、新潮社で『明治東京畸人傳』を出すとき、実は登場人

物はかつて私の住む谷根千にふいと姿を現した人たちなので、「路

上のポルトレ」という題を思いついた。しかし、おしゃれすぎて地

味すぎると実現しなかった。

もう一つは、谷中に生まれ育ち、上野の藝大で学んだ有元利夫さ

んのフレスコ画が私は好きだった。あるとき私は編集者に提案して

みたが却下された。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6542

『路上のポルトレ 憶いだす人びと』森まゆみ 著

羽鳥書店 本体価格2,200円+税 好評発売中!

https://www.hatorishoten.co.jp/items/35418111

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

「2020年の古ツアをふり返る」(仮題)

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

『古本愛好者の読書日録』 高橋輝次 著

論創社刊 定価:1800円+税 好評発売中!

http://ronso.co.jp/

『書誌学入門ノベル! 書医あづさの手控〈クロニクル〉』

白戸満喜子 著

文学通信 定価:本体1,800円(税別) 好評発売中!

https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-909658-41-8.html

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

12月~1月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2021年1月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその313 2020.12.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

『未来哲学』の創刊

『未来哲学』の創刊末木文美士 |

| この度、未来哲学研究所の機関誌として『未来哲学』が創刊の運びとなった。未来哲学研究所は、現代という困難な時代を超えて、未来にどのような希望を紡ぐことができるか、という切実な課題へ向けて、新しい哲学の創造を志す研究者が集まり、2019年に創設された。所長の末木文美士、副所長の山内志朗・中島隆博を始め、従来の西洋近代中心の枠にとらわれず、古代・中世、そして東洋・日本に及ぶ広い領域の哲学・思想の研究者によって、異質の思考がぶつかり合い、火花を散らしながら、次の世代につながるものが生まれてくる、そのようなエネルギーに満ちた場の形成を目指している。特定のオフィスを持たず、ゲリラ的、流動的であろうとする。事務局長のぷねうま舎の中川和夫氏が取りまとめ役に当たり、カクイチ研究所の後援を得ている。

ところが、本格的な活動にかかろうとした矢先に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって出鼻をくじかれた。しかし、この危機的な事態こそ、むしろ新しい哲学の確立を一層強く要請するものである。2020年8月にオンラインで行われた創設記念シンポジウム「未来哲学とは何か」では、まさしくその船出に相応しい熱い討論が交わされた。現在、シンポジウムの他、セミナー、水曜哲学会、青年哲学会などの企画が進行中、あるいは準備中である。その活動の状況は、ホームページhttps://miraitetsugaku.com/でご覧いただきたい。 『未来哲学』の刊行は、研究所の中核的な事業の一つであり、年2回程度の刊行を意図している。創刊号は2020年11月に刊行されたが、所長の末木による「創刊のことば」の後、特集・コラム・論考・書評と対話の4本の柱を設定した。「特集」は、シンポジウムの提題(山内志朗・永井晋・中島隆博)とコメント(佐藤麻貴)、ならびに中島隆博・納富信留の対談により、過去の叡知の再発見を通して、どのように未来を切り開くかが論じられている。「コラム」は、周辺分野の研究者による興味深いエッセーによって、視野を広げようというもので、辻誠一郎(縄文学)、三津間康幸(古代バビロン文化史)、細川瑠璃(ロシア思想)の三氏により、常識を打ち破る新鮮な知見が披露されている。 「論考」は、中堅・若手の研究者による力の籠もった論文であり、仏教に関して護山真也・師茂樹、イスラームに関して小村優太・法貴遊、田辺元に関して田島樹里奈が執筆した。専門的な問題がスリリングに今日の課題に直結して論じられている。最後に「書評と対話」は、末木『日本思想史』に対する葛兆光の書評をもとに、葛・末木の対談で深めている。 以上のように、本誌は研究所の活動を反映して、水準を落とすことなく、しかし、狭い専門の枠にとらわれず、未来へ向けて哲学のエネルギーを結集することを目指している。人文系の学問の不要論がかまびすしいが、そんな時代だからこそ、世界や人間についてもっとも深く根源から捉え直す真の哲学が生まれなければならない。広く関心を持っていただけることを期待したい。 『未来哲学 創刊号』未来哲学研究所編 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

『和歌でみる源氏物語~おばあさん的~』

『和歌でみる源氏物語~おばあさん的~』

|

| この本を刊行して、多くの日本人に『源氏物語』体験といったものがあるのだと気づかされました。学生のときにちらっと勉強しただけだけれど、いつか、ゆっくり読んでみたいとか、現代語訳を読んだことがある、原文は「須磨」の巻で挫折してしまった、などなど。世界に冠たる日本文学『源氏物語』はどんなお話なのだろうか、いつかどこかで触れてみたいという思いは、日本人の心のどこか片隅に巣くっているようです。

『源氏物語』の読み方も人さまざまです。あの雅な世界へ憧れる人もあれば、あんな女たらしの光源氏の話なんか敬遠したいという人もあるでしょう。読み方はそれぞれでいいのですが、今回私は、光源氏の恋愛遍歴よりは、彼を巡る女性たちの生き方や交流、子や孫を思う親の情、千年前と同じ普遍的な心に惹かれる読み方になったようです。「おばあさん的」の副題はそんな意味合いがあります。おばあさんなら、いや、これからおばあさんになる人にも、はたまたおじいさんたちにも共感して読んでいただけるのではないでしょうか。 そして、何といっても『源氏物語』を「和歌」を芯にして読みたいと思いました。私はずっとフリーライターの仕事をしてきましたが、能に関わるようになって二十数年。能は源氏物語や平家物語、伊勢物語など古典を題材にするものも多く、ために、原典や関連する本を読むようになり、すっかり古典の魅力に取りつかれました。そして、能の詞章(台本のようなもの)に和歌や漢詩が織り込まれていて、物語を引き立てていることに気づかされます。詞章のなかの和歌が気になり出したら、和歌の系譜をたどりたくなり、万葉集から古今和歌集、新古今和歌集と読んでいくなかで、源氏物語が浮き上がってきました。 和歌の系譜をたどる中での源氏物語。ちょっと読む動機が不純ですが、読みだしたら面白く、書き留めておきたいことが山ほどになりました。やはり、源氏物語という物語の偉大さでしょうか。和歌だけでなく地の文章も魅力的です。 このような、四季をめでる心、人を愛する心、それらを詠った和歌の伝統は、今の日本人の心の底に静かに眠っていて、どこか感性の源になっていると思うのです。 『和歌でみる源氏物語~おばあさん的~』 注文は「日本の古本屋」のサイトか |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

『路上のポルトレ──憶いだす人びと』

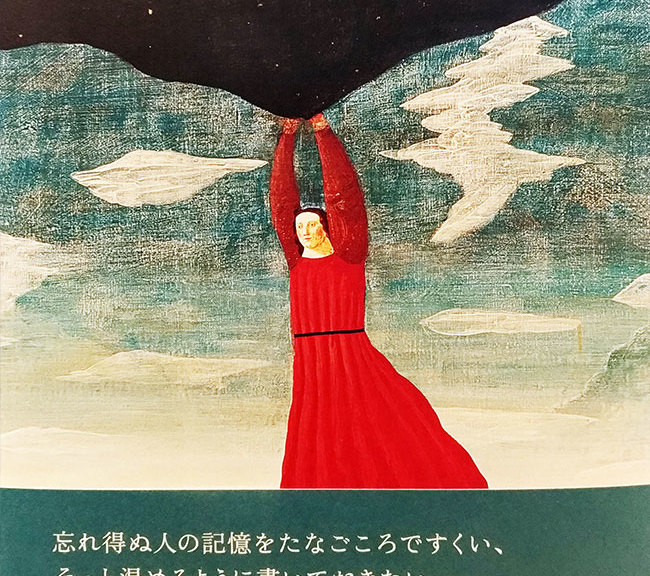

『路上のポルトレ──憶いだす人びと』森まゆみ |

| この本を出して嬉しかったことは三つある。 四半世紀前、新潮社で『明治東京畸人傳』を出すとき、実は登場人物はかつて私の住む谷根千にふいと姿を現した人たちなので、「路上のポルトレ」という題を思いついた。しかし、おしゃれすぎて地味すぎると実現しなかった。 もう一つは、谷中に生まれ育ち、上野の藝大で学んだ有元利夫さんのフレスコ画が私は好きだった。あるとき私は編集者に提案してみたが却下された。しかしその編集者は私に紹介されて初めて知った画家の絵を別の著者の装丁に使ったのである。とても悔しい思いをした。今回、妻の容子さんのご快諾を得て内容にあった絵を使わせていただけた(「夜のカーテン」1980年)。 三つ目に、長年の友、南陀楼綾繁さんが、集英社『すばる』に連載した「こぼれ落ちる記憶」が本になっていないのを見つけ、森さんが出会った人に関する思い出を本にしましょうよ、と言ってくれたことである。本になることに協力してくれた集英社の横山さん、瀧川さんにも感謝する。 いつもその座で私だけ飛び抜けて若い、という時代があった。ところが気がつけばあれあれ、自分が一番年長者になっている。還暦を過ぎると今考えたことも、昨日あった人も、お昼に食べたものもみんな忘れてしまう。それでいいのかもしれない。ただ今書き留めておかないとどこかへ行ってしまう、という大事な記憶をそっとすくって文字にしてみた。とても私一人のものにしてはもったいないという気持ちがあった。 例えば、古書店、本郷ペリカン書房の品川力さんが、白いシャツにテンガロンハットをかぶって、私たちの工房に現れ、暑い暑いと照れたように扇子を出してバタバタ仰ぐ姿などは、その声とともにはっきり覚えている。 私は20代の終わりに地域雑誌『谷中・根津・千駄木』を創刊し、爾来40年ほどの間に、どんなにたくさんの人と出会ってきたことか。雑誌というものは単行本よりも読者が参加しやすく、磁石のように人を引きつけてしまう。そのうち会ってみたいという人にはどうしても会えてしまうことになる。 私は小学校の時から郷土史クラブで、お年寄りの話を聞くのが好きだった。半世紀たってもその癖が抜けない。私は上の世代の記憶を下の世代に手渡すリングのようなものに過ぎない。 『路上のポルトレ 憶いだす人びと』森まゆみ 著 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年12月10日号 第312号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第95号

。.☆.:* 通巻312・12月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古書組合の役割と古書業界の仕組み その3

東京古書組合前事務局長 高橋秀行

これまで二回のお話で、古書組合の中では一番の肝は市場(交換

会)であることがお分かりいただけたと思います。また、古書業者

が古書籍に関わる知識を日々蓄積、研鑽していることもご理解され

たと思います。今回は最終回となりますので、古書組合にとっても

う一つの肝であるインターネット「日本の古本屋」についてお話し

したいと思います。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6515

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第23回 村田亮太さん アルバイトと趣味を両立するひと

南陀楼綾繁

「最近、うちにアルバイトに来ている大学生がかなりの古本好きな

んですよ」

この連載の編集を担当している皓星社の晴山さんからそう云われ

て会った村田亮太さんは、温厚そうな青年だった。

「古書会館や池袋〈三省堂書店〉など、東京で開催される古書市は

ぜんぶ通っています。だから、新型コロナウイルスの影響で即売会

が中止になったときは辛かったです。東京古書会館の即売会が再開

した7月6日には、もちろん駆けつけました」

さっきも即売会に行ってましたと、収穫物の入った袋を見せてく

れる。その下からもう一袋が出てきた。計4900円なり。とにかく即

売会に通うのが楽しくて仕方ないらしい。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6522

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【12月10日~1月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

-------------------------------

赤札古本市

期間:2020/12/10~2020/12/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2020/12/10~2020/12/13

場所:さくら草通り

JR浦和駅西口下車 徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

-------------------------------

富山の魅力を発信する古本市 BOOK DAY とやま駅(富山県)

期間:2020/12/10~2020/12/10

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

-------------------------------

新興古書大即売展

期間:2020/12/11~2020/12/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

第18回 つちうら古書倶楽部古本市(茨城県)

期間:2020/12/12~2020/12/20

場所:つちうら古書倶楽部

〒300-0036 茨城県土浦市大和町2-1 パティオビル1階

TEL&FAX 029-824-5401

-------------------------------

第18回 つちうら古書倶楽部 師走の古本まつり(茨城県)

期間:2020/12/12~2020/12/20

場所:土浦市大和町2-1 パティオビル1階

-------------------------------

12月反町古書会館(神奈川県)

期間:2020/12/12~2020/12/13

場所:神奈川古書会館1階特設会場

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

-------------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2020/12/16~2020/12/25

場所:横浜市営地下鉄 センター南駅

-------------------------------

ぐろりや会

期間:2020/12/18~2020/12/19

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

-------------------------------

五反田古書展

期間:2020/12/18~2020/12/19

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

-------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2020/12/19~2021/01/06

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

-------------------------------

下町書友会

期間:2020/12/25~2020/12/26

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

-------------------------------

2020 歳末阪神古書ノ市(大阪府)

期間:2020/12/26~2020/12/28

場所:阪神百貨店 梅田本店 8階催場

大阪市北区梅田一丁目13番13号

-------------------------------

好書会

期間:2020/12/26~2020/12/27

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2020/12/19~2021/01/06

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

-------------------------------

立川フロム古書市

期間:2021/01/05~2021/01/19

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武

http://mineruba.webcrow.jp/saiji.htm

-------------------------------

第41回古本浪漫洲 Part.1

期間:2021/01/07~2021/01/09

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

東京愛書会

期間:2021/01/08~2021/01/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

-------------------------------

杉並書友会

期間:2021/01/09~2021/01/10

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

-------------------------------

第41回古本浪漫洲 Part.2

期間:2021/01/10~2021/01/12

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

第19回 上野広小路亭古本まつり

期間:2021/01/11~2021/01/17

場所:谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

-------------------------------

第41回古本浪漫洲 Part.3

期間:2021/01/13~2021/01/15

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

https://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

-------------------------------

さんちか古書大即売会(兵庫県)

期間:2021/01/14~2021/01/19

場所:神戸さんちか3番街さんちかホール

http://www.hyogo-kosho.net/

-------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2021/01/14~2021/02/03

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

-------------------------------

富山の魅力を発信する古本市 BOOK DAY とやま駅(富山県)

期間:2021/01/14~2021/01/14

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年12月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその312 2020.12.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================

古書組合の役割と古書業界の仕組み その3

古書組合の役割と古書業界の仕組み その3高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長) |

| これまで二回のお話で、古書組合の中では一番の肝は市場(交換会)であることがお分かりいただけたと思います。また、古書業者が古書籍に関わる知識を日々蓄積、研鑽していることもご理解されたと思います。今回は東京古書組合にとってもう一つの肝であるインターネット「日本の古本屋」についてお話ししたいと思います。

メルマガ読者の皆さんは、すでにインターネットが元々はアメリカ軍の軍事技術が民間に開放されたものであることはご存じだと思います。1990年当時の日本ではインターネットはまだまだ一般に認知されていませんでしたが、古書業界の中でいち早く関心を向けたのは京都組合と東京組合でした。1996年に東京組合は東京都の支援を受け、古書業界の将来像を見据えた活性化ビジョン調査事業を行うことが決まり、実施されました。この調査事業は結果的に古書業界にとって非常に大きなエポックをもたらすものとなったのですが、その中で将来的にインターネット事業への参画が示唆されました。当時の東京組合理事の一部には、ドメイン名を取得するのに約200万円かかることに理解が及ばないこともあったのですが、将来への投資として承認された経緯があります。 1997年に全国の古書組合組織の会合で、インターネット事業の将来像について報告がなされ、着々と方向性を探っていた時、翌1998年になって大日本印刷と三菱商事から共同でインターネットの共同実験事業を開始するお誘いを受けることになります。この実験事業を実質的に行ったのは東京組合ですが、全国の組合ではインターネット事業の成果を東京組合に独占されるという疑心暗鬼があったのは事実で、各地組合は全古書連事業として行うことに固執していた時期もありました。しかしながら、実質的に資金を拠出できるのは東京組合でしたし、組合員の認知度も高く、理解も得やすい環境にありました。また、東京組合は全組合の本部でもあり、参加も全国公平に実施するべく、全組合の同意を得て実験事業を行うことになります。 1999年1月に全古書連のインターネット事業「日本の古本屋」として、三者共同による実験事業が開始されます。当初は参加組合員も少なく、登録書籍数もあまり多くなく、発注を受けた後の対応や決済方法も不便で、あまり使い勝手のよいものではありませんでした。 2002年1月、東京古書組合の単独事業としてインターネット「新・日本の古本屋」は再出発を果たします。この事業は、東京組合の「インターネット運営委員会」という部内の組織が運営管理しており、構成員も東京の組合員です。無論、職員も従事しております。当運営委員会では、様々な運営上の改善と改修を行い、「日本の古本屋」のトップ画面に買い入れ広告を掲載する件やサイトにバナー広告を掲載する件等も討議され、2009年にはクレジット決済が導入されました。近年では検索エンジンの上位表示のための改修やスマホ対応も行ってリニューアルしていますが、ご利用される皆様の利便性の向上とニーズにお応えするため一層の努力をしております。 これまで述べてきたように、古書業界にとって1995年からの10年ほどは大きな転換点であり、東京組合の活性化ビジョン調査事業の実施、阪神淡路大震災、インターネット事業の開始、非組合員大型店(ブックオフ等)の台頭、組合員の即売展開催に関わる規制の撤廃、東京組合の本部会館新築完成等々、様々な出来事が起こっておりました。それらの個別の問題については、少し説明も必要なのですが、今回は紙数がつきましたので、またの機会にさせていただきます。このような時流の中で、インターネット事業が古書流通の一大転換をもたらし、営業基盤の一助となっていることは古書業界にとって大きな成果であると思っています。 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

第23回 村田亮太さん アルバイトと趣味を両立するひと

第23回 村田亮太さん アルバイトと趣味を両立するひと南陀楼綾繁 |

| 「最近、うちにアルバイトに来ている大学生がかなりの古本好きなんですよ」 この連載の編集を担当している皓星社の晴山さんからそう云われて会った村田亮太さんは、温厚そうな青年だった。 「古書会館や池袋〈三省堂書店〉など、東京で開催される古書市はぜんぶ通っています。だから、新型コロナウイルスの影響で即売会が中止になったときは辛かったです。東京古書会館の即売会が再開した7月6日には、もちろん駆けつけました」 さっきも即売会に行ってましたと、収穫物の入った袋を見せてくれる。その下からもう一袋が出てきた。計4900円なり。とにかく即売会に通うのが楽しくて仕方ないらしい。 「僕、除籍本が好きなんです」とも云う。図書館の蔵書から廃棄された本のことで、ラベルが貼られたまま売られている。 「あれは、まさにこの世に一冊だけの本でしょう。『日本の古本屋』で除籍本を探して買うこともあります」 恐るべき21歳である。 村田さんは1999年、群馬県伊勢崎市生まれ。両親と姉との4人家族。両親の年齢を聞いたら、私よりも年下だった。二人とも公務員として働く。 小学5年生になると、近所にある〈TSUTAYA〉で本を買うように。中学3年までには、ラノベを500冊以上買っていた。ゲームも好きだったが、それ以上に本が好きで、つねに何かを読んでいたという。 専攻の民俗学でも、最初は折口信夫の研究書を集めていたが、次第に折口本人の著作を集めるように。2年生のとき、神保町の〈三茶書房〉で、『古代研究 民俗学篇』(大岡山書店)を買う。 文献を調べているうちに、皓星社の雑誌記事索引データベース「ざっさくプラス」の存在を知る。 ツイッター 南陀楼綾繁

ツイッター

|

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年11月25日号 第311号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その311・11月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『近代出版史探索4』 小田光雄

2.『ワイズ出版 30周年記念目録』 ワイズ出版編集部・編

3.『日本印刷文化史』 印刷博物館

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(252)】━━━━━━━━━

『近代出版史探索4』

小田光雄

『近代出版史探索』シリーズの各編はそれぞれが2千字から3千字

の短い論稿の集積ではあるけれど、続けて第4巻目を刊行すること

になった。

この12年間に及ぶ『近代出版史探索』の長編連作の試みの目的と

して、第1巻から3巻の本文や「あとがき」、及び本メールマガジン

への寄稿でもさまざまにふれてきている。

だがこの『近代出版史探索Ⅳ』に至って、中国社会と経済地理学

研究者ウィットフォーゲルの『東洋的社会の理論』を取り上げた際

に、ようやく吉本隆明の『共同幻想論』に言及することができた。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6449

『近代出版史探索4』 小田光雄 著

論創社 6,000円+税 好評発売中!

http://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

「ワイズ出版30周年記念目録」――思い出すままに

岡田博

ワイズ出版30周年記念目録の刊行を期に、宣伝のための文章でも

なんでも(?)良いので、と、この場をいただいたので、とりとめ

のない話になるとは思いますが、目録の解説がてら思い出話をさせ

ていただきます。

目録は1990年から2020年までに出版した403点の書影(カラー)

と奥付など収録した資料(モノクロ)で構成、部数は1000部の限定。

その内の大半は著者や装丁家など関係者へ献本、残り少しを販売し

ています(すみません、本来はお金をいただくものではないとは思

いますが、カンパと思ってよろしくお願いします。資料篇は別刷で

無料配布用があります。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6426

『ワイズ出版 30周年記念目録』 ワイズ出版編集部・編

ワイズ出版 1,000円+税 好評発売中!

http://www.wides-web.com/

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

『日本印刷文化史』

印刷博物館 学芸員 川井昌太郎

印刷博物館は2020年10月に開館20周年を迎えたことを記念し、3点

の書籍を刊行しました。『日本印刷文化史』と『HISTORY OF JAPAN

ESE PRINTING CULTURE』(『日本印刷文化史』英語版)、そして、

『印刷博物館コレクション』です。その内『日本印刷文化史』は、

講談社さんに出版していただきました。全国の本屋さんにてお買い

求めいただけます。本書はリニューアルした印刷博物館の常設展と

密接に関連する「コンセプト・ブック」にあたります。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6463

『日本印刷文化史』 印刷博物館 編

講談社 2,000円+税 好評発売中!

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000343750

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『未来哲学 創刊号』未来哲学研究所編

ぷねうま舎 本体:1500円 2020年11月下旬刊行

https://www.pneumasha.com/

『路上のポルトレ 憶いだす人びと』森まゆみ 著

羽鳥書店 本体価格2,200円+税 2020年11月下旬刊行

https://www.hatorishoten.co.jp/items/35418111

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

11月~12月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年12月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその311 2020.11.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:志賀浩二

編集長:藤原栄志郎

==============================