古書店開業記3(コロナ禍の中で)古本&カフェ じゃらん亭 内山武明 |

| 実家の19号台風の後片付けが済んでから、平常の営業に戻し、年が明けて、2月頃からレコード寄席や浮世絵に関するイベントなどを行いました。徐々にお客さんや買取りも増えてきました。季節も暖かくなってきて、これからという時に、コロナの流行が始まり、来客数の低下、古書組合の交換会(市場)の休止、催事などのイベントの中止が相次ぎました。家にいる期間が長くなったので、片づけを行う人が増え、買取りが増えているという話もありましたが、当店の場合、買取も減りました。

第1波が収まった6月頃には、お客さんが戻ってきましたが、その後は、また低下し、いつの間にか開店1周年を迎えて、今に至っています。 ネット販売の古本屋と店舗での販売をする古本屋の大きな違いは、目に見えるお客さんがいるかどうかというところもありますが、在庫のとらえ方の違いも大きいと思います。極端なことを言うと、インターネットの販売は、在庫は全て販売してしまって無くなっても構わない(また仕入れれば良い)ということにもなります。これに対して店舗では、そういうわけにはいきません。いかに魅力的な在庫を保持していくかということになります。 市場でも、目的のものが必ずしも手に入るわけではありません。たいていは何十冊もの束になっており、欲しいものばかりではありません。特殊なものを集めようと思えば、目当てのものが少しでも入っている束に入札し、必要なものを残し、残りは、また市場に出すということを繰り返し、気長に集めていくしかありません。 一つは前回書いたことですが、得意分野を持ち、個性的な品ぞろえを目指すこと、2つめは、古いものの面白さ、良さを積極的に発掘、発信して、アピールするということが必要ではないかと思います。ネットの情報は、最近の事は非常に詳しい反面、少し昔のことになると極端に情報が少ないということがあります。懐かしいと思う層だけではなく、若い層にも古いものの面白さを積極的に発信していく必要があると思います。 古本&カフェ じゃらん亭 ツイッター |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年8月25日 第305号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その305・8月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━

刻々と変わる古書店の新入荷情報は、日本の古本屋トップページに

ある「新着書籍」にて常に更新! ぜひご覧ください。

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

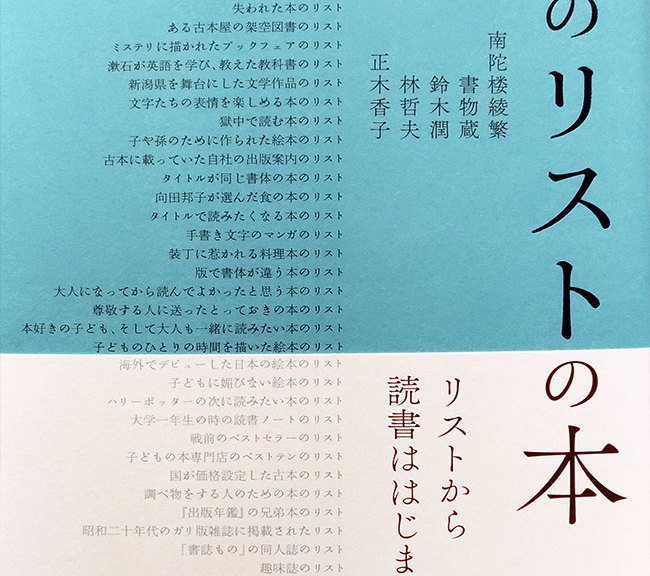

1.本の本『本のリストの本』に参加して――

アイデアが広がる書誌エッセー 書物蔵

2.『近代出版史探索3』 小田光雄

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

本の本『本のリストの本』に参加して――

アイデアが広がる書誌エッセー

書物蔵

めずらしく市販のエッセー集に参加しました。8月27日に発売と

なるので告知を兼ねてここに経緯を書いておきます。

■本の全体

去年、ライターの南陀楼綾繁さんに会った時に、〈本の本〉に参

加してよ、と言われて、いいですよと言ったら『本のリストの本』

とのこと。

「本の本でもややこしいのに、本のリストの本とは?」

当初、「要するに、書誌についいての解題書誌なのね」と単純に

考えていたんですが――というのも〈書誌の書誌〉というジャンル

が図書館学にあるので――出版企画書には「アカデミックな内容で

はなく、普通の本好きが読んで面白いこと」とありました。一緒に

送られてきた画家の林哲夫さんが書いた原稿を読んだら「あゝ、な

るほどぉ……」。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6000

『本のリストの本』

南陀楼 綾繁 著 / 書物蔵 著 / 鈴木 潤 著 / 林 哲夫 著 / 正木 香子 著

創元社 定価:2,300円+税 8月27日発売予定

https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4128

━━━━━━━━━━━【自著を語る(246)】━━━━━━━━━

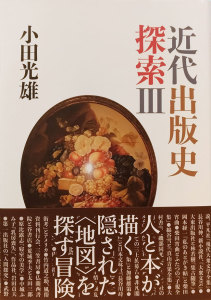

『近代出版史探索3』

小田光雄

『近代出版史探索』連作は5月の第二巻に続いて、7月に第三巻

を刊行することができた。いずれも昨年の第一巻と同様に、200編

を収録した700ページ前後の大部で、しかも第四、五巻も9月、11月

に続刊となる。

著者として、少部数高定価であることは読者に申し訳ない思いが

つきまとうけれど、出版業界の危機的状況下とコロナ禍の中での上

梓であるだけに、感慨無量といった心境に至っている。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6103

『近代出版史探索3』 小田光雄 著

論創社 定価:6,000円+税 好評発売中!

http://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『中年の本棚』 荻原魚雷 著

紀伊國屋書店出版部 定価 1,700円+税 好評発売中!

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784314011754

『東京、コロナ禍。』

柏書房 定価:1,800円+税 好評発売中!

http://www.kashiwashobo.co.jp/book/b517597.html

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

8月~9月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年9月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその305 2020.8.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

『近代出版史探索Ⅲ』

『近代出版史探索Ⅲ』小田光雄 |

| 『近代出版史探索』連作は5月の第二巻に続いて、7月に第三巻を刊行することができた。いずれも昨年の第一巻と同様に、200編を収録した700ページ前後の大部で、しかも第四、五巻も9月、11月に続刊となる。 著者として、少部数高定価であることは読者に申し訳ない思いがつきまとうけれど、出版業界の危機的状況下とコロナ禍の中での上梓であるだけに、感慨無量といった心境に至っている。 そのような次第なので、今回は『近代出版史探索』の執筆動機、拙ブログ連載事情、出版に至る経緯といったことなどに、具体的にふれてみたい。 私は2008年から出版業界の現在を定点観測、分析する『出版状況クロニクル』のブログ連載を始めている。それに関連して、出版業界の現在もさることながら、そこに至った出版業界の歴史を遡行し、明治から昭和戦前の出版史をあらためて検証すべきだというオブセッションに駆られていたのである。それは現在分析にしても、何よりも歴史と過去を対照化させることによって、より明らかにされるのではないかと思われたからだ。 しかしどのようにして書き、それを伝えるべきなのか。それはこれまで『古本屋散策』や『古本探究』三部作を書いてきたように、一冊、もしくは数冊の古本を対象とした短編の連作形式を採用し、自らのブログに連載していくべきだと思われた。だが長期に及ぶことは必至だし、これもまた必然的に実務を担う編集者の存在が不可欠だった。 そこでそれを妻の啓子に依頼するしかなかった。彼女は『出版状況クロニクル』の編集者であり、さらなる負担をかけるのは心苦しかったが、息子たちの助力を含めて、一家総出の仕事として、2009年に始められたのである。 そのようにして連載は進められ、10年がたち、1000回に近づき、7000枚に近くに及んだ。当り前のことではあるけれど、もちろん単行本化は思いもよらず、とりあえずは千一夜を目安としようと考えていたのである。 森下さんとは、今はなき人文図書取次の鈴木書店で知り合い、様々に助けられてきた。それに加えて、いずれ論創社から全集を出してあげようといってくれたのである。図らずも、『近代出版史探索』の刊行で、それが実現してしまったことになる。それに同伴してくれたのは、若い編集者の小田嶋源さんで、このような大部の5冊をほぼ1年で刊行できたのは、彼の体力と編集者としての才によっている。膨大な索引にしても、すべては彼の作成である。 『近代出版史探索3』 小田光雄 著 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

本の本『本のリストの本』に参加して――アイデアが広がる書誌エッセー

本の本『本のリストの本』に参加して――アイデアが広がる書誌エッセー書物蔵 |

| めずらしく市販のエッセー集に参加しました。8月27日に発売となるので告知を兼ねてここに経緯を書いておきます。

■本の全体 ■他の著者さんたち ■載せられなかったアイテム ■アイデア1――本文の逆接 ■アイデア2――付き物の逆接 ざっと全体を見てみると自分の担当箇所が一番、黒っぽく(漢字が多い)、やっぱり濃くなってしまったと反省しきりですが、全体として、みなさんのご協力もあって、文献リストや、書物満載の文学にまつわるいろんな話という、日本では珍しい本がおもしろく読める形になったように思います。 本好きには格好の読み物ではないかとお勧めする次第(´・ω・)ノ

|

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年8月7日 第304号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第91号

。.☆.:* 通巻304・8月7日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

古本屋開業記2

古本&カフェ じゃらん亭 内山武明

前回、19号台風のことを書きましたが、今回はもう少し前の開業ま

でのことも書いてみたいと思います。数年前から古本屋の開業を考

えて、不動産を探し始めたのですが、なかなか条件に合うところが

見つからずにいました。

不動産を探すうえでは、バックヤードなどの面積がある程度あるこ

と、家賃などの固定費があまりかからないことを重視し、商業的な

立地はあまり重視しませんでした。地方ですと、場所によっては、

面積の割にかなり安く借りることができますので、倉庫的な機能を

重視することを考えていました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6082

古本&カフェ じゃらん亭 ツイッター

https://twitter.com/igveuuxvqdwzjpt

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第19回 カラーブックスとものかいさん 人生初のコンプリートを遂げたひと

南陀楼綾繁

昨年、熊本市に取材に行った。その夜、〈舒文堂河島書店〉の

河島さんに誘われて飲んだ席で、「カラーブックス」を集めている

という女性に出会った。

カラーブックスは1962~1999年に保育社が発行していた文庫サイ

ズのシリーズで、さまざまなテーマが取り上げられている。タイト

ル通りカラーが満載で、古本屋で見つけるとちょっと持っておきた

くなる。しかし、あれ、全部で何冊あるんだろう? と聞くと、彼

女はすぐに「909冊です」と教えてくれた。

彼女はその数か月後に「カラーブックスとものかい」というアカ

ウントでTwitterを開始。1日1冊ずつ紹介している。なので、ここで

は彼女のことを「カラともさん」と呼ぼう。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6090

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━━━━━【東京古典会からお知らせ】━━━━━━━━

東京古典会が制作した「DOCUMENTARY 和本 -WAHON-」を

期間限定でYouTubeにて公開中!

日本が世界に誇る文化遺産「和本」を取り巻く奇跡のドキュメンタリー!

特典映像、英語字幕つきも。リモート授業にご活用ください。

公開先と詳細はこちら

http://www.koten-kai.jp/wahon/detail/?id=16

東京古典会

http://www.koten-kai.jp/index/

━━━━━【8月7日~9月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

--------------------------

城北古書展

期間:2020/08/07~2020/08/08

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

好書会

期間:2020/08/08~2020/08/09

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2020/08/15~2020/08/29

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7

--------------------------

センター南駅・港北古書フェア(神奈川県)

期間:2020/08/19~2020/08/28

場所:横浜市営地下鉄・センター南駅 駅構内

--------------------------

ぐろりや会

期間:2020/08/21~2020/08/22

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

アオモリ古書フェア(青森県)

期間:2020/08/24~2020/09/22

場所:東奥日報新町ビル 3階New’sホール

〒030-0801青森県青森市新町2丁目2-11

--------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2020/08/27~2020/08/30

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

紙魚之會

期間:2020/08/28~2020/08/29

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第95回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2020/09/02~2020/09/08

場所:くすのきホール

(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

--------------------------

有隣堂 藤沢店 4階古書フェア(神奈川県)

期間:2020/09/03~2020/09/16

場所:有隣堂 藤沢店 4階 ミニ催事場

--------------------------

東京愛書会

期間:2020/09/04~2020/09/05

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

杉並書友会

期間:2020/09/05~2020/09/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2020/09/05~2020/09/06

場所:反町古書会館

--------------------------

書窓展(マド展)

期間:2020/09/11~2020/09/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

好書会

期間:2020/09/12~2020/09/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第22回紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)

期間:2020/09/14~2020/09/20

場所:紙屋町シャレオ中央広場 広島県広島市中区基町地下街100号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年8月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその304 2020.8.7

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

第19回 カラーブックスとものかいさん 人生初のコンプリートを遂げたひと

第19回 カラーブックスとものかいさん 人生初のコンプリートを遂げたひと南陀楼綾繁 |

| 昨年、熊本市に取材に行った。その夜、〈舒文堂河島書店〉の河島さんに誘われて飲んだ席で、「カラーブックス」を集めているという女性に出会った。 カラーブックスは1962~1999年に保育社が発行していた文庫サイズのシリーズで、さまざまなテーマが取り上げられている。タイトル通りカラーが満載で、古本屋で見つけるとちょっと持っておきたくなる。しかし、あれ、全部で何冊あるんだろう? と聞くと、彼女はすぐに「909冊です」と教えてくれた。 彼女はその数か月後に「カラーブックスとものかい」というアカウントでTwitterを開始。1日1冊ずつ紹介している。なので、ここでは彼女のことを「カラともさん」と呼ぼう。 次に熊本に行ったときにはぜひ取材したいと伝えてあったが、新型コロナウイルスの拡大によってしばらくは行けそうもない。というわけで、この連載では初めてのZoomでの取材となった。 カラともさんは熊本県生まれ。 中学では、自転車で3、4キロ離れた学校に通う。剣道部に属していた。 そんなカラともさんが古本屋に通うようになったのは、4年ほど前。 Excelで番号順のリストをつくって、そのプリントアウトを持ち歩くようになった。 そして今年5月、ついに全冊が揃った。コンプリート達成である。 カラーブックスをきっかけに、古本屋通いに目覚めたカラともさん。古本屋についての本を読む機会も増えたという。 南陀楼綾繁 ツイッター

|

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

古本屋開業記2

古本屋開業記2古本&カフェ じゃらん亭 内山武明 |

| 前回、19号台風のことを書きましたが、今回はもう少し前の開業までのことも書いてみたいと思います。数年前から古本屋の開業を考えて、不動産を探し始めたのですが、なかなか条件に合うところが見つからずにいました。 不動産を探すうえでは、バックヤードなどの面積がある程度あること、家賃などの固定費があまりかからないことを重視し、商業的な立地はあまり重視しませんでした。地方ですと、場所によっては、面積の割にかなり安く借りることができますので、倉庫的な機能を重視することを考えていました。 あちこちの物件を見ましたが、徐々に観光地でなじみのある小布施町の物件に絞っていきました。町で斡旋する空き物件などもあるのですが、中心地の店舗として使われている建物以外は、あまり表に出てこないため、知り合いなどを通じて探すしかないと考え始めました。小布施町で行われていたイベントでの実行委員として、古本市を行うなどの手伝をしていると、空いている古民家があると紹介していただき、現在の建物をめぐり合いました。養蚕などを行っていた古民家で、面積も結構あったため、管理などに不安も感じたのですが、建物に魅力が有ったので、開業することを前提に片付けなどを行い、改修を行いました。不動産を探し始めてから、数年かかったと思いますが、その間に店舗に置くための在庫を増やすなどの準備を進めることもできました。周りは住宅地や農地なので商業的な立地としては、あまり良いところとは言えないのですが、その後の台風やコロナのことを考えると、固定費を抑えるようにしていたことは、結果的に良かったと思います。 扱っている本は、郷土の本や自然やアウトドアの本などを多くし、特色を出すようにしています。これからの古書店は専門店という考えもあります。地方で専門店というのはちょっと難しいかもしれませんが、品揃えに特色を出した方がいいと思っていました。特にネット販売などもできることを考えると、独自色を強めた店づくりに挑戦してみるのも面白いかもしれません。そんなことを考えていましたが、台風後に災害関連の本が求める人がいたこと、ここ数年、災害が多発していること(今年も)等から、災害や河川などの本を集めてみると面白いかも知れないと思いました。自然科学や野生動植物などの専門書店はありますが、地理の専門書店というのは、あまり聞きませんし、災害関連書籍の古書店というのも聞いたことがありません(あったら御免なさい)。 そうは言っても災害の本など簡単に集められるわけはありません。古本屋の仕入れは、主にお客さんからの買取と同業者間の交換会(市)の2種類になります。お客さんからの買取は、欲しいものが必ずしも入ってくるとは限りません。交換会では、ある程度欲しいものが手に入りますが、それでも災害関係の本などは、なかなか出てくることはありません。それでも災害関係の本を欲しいなどと同業者に話していると、伊那市高遠のA書房さんから、東日本大震災以降に集めていた災害の本があるが、在庫を整理しているので、見に来ないかという話がありました。訪れてみると関東大震災や長野県の水害、地震に関する貴重な本が多数あり、譲っていただくことになりました。その後も業者の交換会で地震や土砂災害に関する本が出てきたり、地理関係の本の買取の話があったりと、不思議と関係するものが集まり始めています。もしかすると、じゃらん亭「災害文庫」を立ち上げることができるかもしれないと妄想していますが、まだまだいつになるかわかりません。 古本&カフェ じゃらん亭 ツイッター |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年7月27日 第303号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その303・7月27日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━

刻々と変わる古書店の新入荷情報は、日本の古本屋トップページに

ある「新着書籍」にて常に更新! ぜひご覧ください。

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.古本屋ツアー・イン・ジャパンの2020年上半期活動報告

古本屋ツーリスト 小山力也

2.『古本屋の四季』を語る 古書片岡 片岡喜彦

3.好きなことをやって生きていければ 石神井書林 内堀 弘

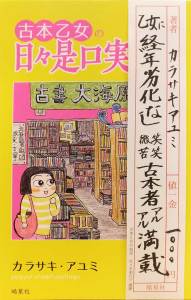

4.古本乙女の独り言(最終回) 或る古本者の閑話

カラサキ・アユミ

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━【古本屋ツアー・イン・ジャパン】━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2020年上半期報告

古本屋ツアー・イン・ジャパン 小山力也

2011年からこの場をお借りし、古本屋さん調査に関する報告を、

畏れながらも手前勝手にさせていただいている。もはや十年目に突

入したわけであるが、十年もあれば、色んなことがある。思いもよ

らないことが起こったりする。日常の中の思いもよらない変化とい

うものは、人間の生活に時に潤いを与えてくれるものだが、その生

活自体を揺るがすような大きな変化は、人間を戸惑わせ不安にし、

未来の予測を困難にする。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6009

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売ってい

る場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン

・ジャパン』管理人。西荻窪「盛林堂書房」の『フォニャルフ』棚

で、大阪「梅田蔦屋書店」の古書棚で蔵書古本を販売中。

「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(244)】━━━━━━━━━

『古本屋の四季』を語る

古書片岡 片岡喜彦

多くの読書家、愛書家と同じく、仕事に追われつつの年代・時期

は、毎日、新たに出版される本のなかから、興味あるテーマを扱っ

た本、関心を持ち注目している著者や作家、画家や写真家、歌人や

詩人の本があるとちゅうちょすることなく、買い求めてきました。

それらの多くの本はわたしにとっては社会科学書でしたが、世の

人間の営みから生じる事件や事故、また政治的主張や行動を掘り下

げて、扱ったノンフィクション作品が好きでした。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6013

『古本屋の四季』 片岡善彦著

皓星社刊 1800円+税 好評発売中

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/huruhonnyanoshiki/

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

好きなことをやって生きていければ

石神井書林 内堀 弘

坪内祐三さんは、今年の一月、急性心不全で突然亡くなった。

六十一歳だった。坪内さんと初めて会ったのは、この本の年譜を見

ると一九九二年とあるので、彼は三十四歳、私は四つ上なので三十

八歳だ。みなそうだろうが、三十代の頃、自分が六十代になるなん

て想像もしなかった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6016

『本の雑誌の坪内祐三』坪内祐三著

本の雑誌社 2700円+税 好評発売中

http://www.webdoku.jp/kanko/page/4860114434.html

━━━━━━━━━━━【古本乙女の独り言】━━━━━━━━━━

☆古本乙女の独りごと(最終回) 或る古本者の閑話

カラサキ・アユミ

古本屋にとって〝いいお客さん〟とは何だろう。色々な像が

浮かぶがシンプルに表現するとしたら答えは至極簡単で、百円でも

一万円でも店で買い物をする、つまりお金を使う人がそれに当ては

まるのは間違いない。もしくは、質の良い本を売りに来てくれる人

も該当するだろう。いやらしい言い方かもしれないが、商売の世界

ではそれが当たり前の単純な真実であることに変わりはない。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6005

古本乙女の独り言⑨ はこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5712

ツイッター

https://twitter.com/fuguhugu

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『本のリストの本』

南陀楼 綾繁 著 / 書物蔵 著 / 鈴木 潤 著 / 林 哲夫 著 / 正木 香子 著

創元社 定価:2,300円+税 8月25日発売予定

https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4128

『近代出版史探索3』 小田光雄 著

論創社 定価:6,000円+税 7月下旬発売予定

http://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

7月~8月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年8月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその303 2020.7.27

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2020年上半期報告

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2020年上半期報告古本屋ツアー・イン・ジャパン 小山力也 |

| 2011年からこの場をお借りし、古本屋さん調査に関する報告を、畏れながらも手前勝手にさせていただいている。もはや十年目に突入したわけであるが、十年もあれば、色んなことがある。思いもよらないことが起こったりする。日常の中の思いもよらない変化というものは、人間の生活に時に潤いを与えてくれるものだが、その生活自体を揺るがすような大きな変化は、人間を戸惑わせ不安にし、未来の予測を困難にする。『こんなことが起こるわけはない』『どうせ大したことにはならない』『いつも通りの生活がすぐに戻って来る』などの楽観的な観測が、時間の経過とともに次第に小さく薄まって行く恐怖…。だが、人間はそれでも、生きて行かねばならない。その変化に苦心惨憺対応して、暮らさねばならない。はっきりとした正解はまだ霧の中だが、足を止めるわけにはいかないのだ。それは、古本者の生活の最重要な一面でもある、『古本屋に行く』『古本を買う』という行為にもまた、同じことが言えるのだ。

これは、新型コロナウィルスという未知の災厄に見舞われた世界で、感染予防に努めながら古本を求めて東京を彷徨う、ひとりの男の六ヶ月の観察記録である。 一月、西荻窪「にわとり文庫」の毎年恒例『100均祭』を楽しみにしていたが、何と店主がインフルエンザに罹り、開催が延期となる。新年早々安値の良書を漁るのは、どうせ古本買いに塗れる一年の皮切りには相応しい行事なのだが、こういう時は致し方ない。だがその他に行きつけのお店で、古本福袋をいただいたり、お年玉代わりの図書カードをいただいたりと、結局は幸せなスタートを切る。三鷹「りんてん舎」も『均一祭』を開いて好評を博し、新たな楽しみを増やしてくれた。吉祥寺には雑居ビルの二階に「防破堤」が開店。背骨の硬そうな棚造りが魅力的である。西荻窪には映画ライターが店主のサロン的店舗「ロカンタン」が出来ていた。店主の職業通り映画本が中心のラインナップ。またすでに開店していて久しい横浜・黄金町の「楕円」も偵察。倉庫的店舗にカルチャー全般を集める魅力的な空間を作っていた。また、御茶ノ水では駅直上の「三進堂書店」が閉店。帳場のおやっさんの、自作のボヤき歌が聴けないのは寂しい限りである。他に大久保の路地裏にあった「修文書房」がこつ然と消えていたのを目撃する。 二月、椎名町の「古書ますく堂」が突然の移転を発表、しかも新たな落ち着き先は大阪だと言う。詩獣の魔窟、西へ! 店主は広島のご出身なので、大阪・神戸には知り合いが多いそうだ。まぁあの豪放磊落な性格だから、どこでも楽しく古本を売って行くことだろう。また何処の駅からも遠い豊玉の住宅街に「潮路書房」という福祉系のお店が出現。わりと安値で本をカフェの奥の一部屋に並べている。この二月あたりから、『何だか悪い病気が流行っているらしい』と、新型コロナウィルスが、少しずつ身近に忍び寄って来た感がある。だが、まだまだ日本は暢気で、中国の大掛かりな感染対策なども対岸の火事を見ているようであった。 三月、東小金井の街の古本屋さん「BOOK・ノーム」が閉店。これで東小金井には、一軒の古本屋さんも無くなってしまった…もはやご近所の新小金井の「尾花屋」に期待を寄せるばかりである。明大前の「七月堂古書部」では、日本パブリッシング「ヒチコックと少年探偵トリオ ささやくミイラの秘密」を千円で見つけて大喜びする。だが、そんないつもの古本屋さんを楽しむ生活は、月末になり、オリンピックの延期が決まった途端に感染者数が急増したり、都が感染への警戒を派手に促したり、志村けんが亡くなったり、すでに休業に入るお店も出たりと、突然坂道を転げ落ちるように変化して行くのである。 四月、次第にコロナ騒動が拡大する中、さらに古本者にとって心を揺さぶる情報が伝わって来た。中央線の至宝、荻窪「ささま書店」が四月五日で閉店するというのである。突然の発表に、たった四日間の閉店セール…この期間は、当然の如くお店との別れを惜しむ客で連日賑わい、「ささま書店」の偉大さを改めて知らしめてくれたのであった。また東村山では、長らく改装のために休業中だった「なごやか文庫」が営業を再開。サッパリと白くキレイになり、まるで新古書店のように変貌を遂げたのである。だがそんな、感染に気をつけながらも、それなりに楽しく工夫して送っていた古本ライフは、四月八日に国の発出した緊急事態宣言により、寂しく激変することとなった。不要不急の外出を控え、他県への行き来も自粛するのが、一般市民の為すべきこととなったのである。そして東京都の休業協力要請により、多くの古本屋さんも自主的休業に入る事態となったのである。当然各所で予定されていた古本市の類いも、多くが中止となってしまった。街から人影は消え、路上にやたらとマスクが落ちている、静かで寂しい異常な春であった。巣ごもりが推奨されていたので、用の無い時は家に閉じこもり、この際良いチャンスだと、読書に興じる日々が多くなった。だがそれでも外出を要する日は存在するので、そんな時に素早く、感染防止に充分努めながら開けてくれている古本屋さんを、なるべく覗くように習慣づけて行った。そんな制限の多い中で、朝日新聞社「世界の民芸」を八十円で見つけたり、毎日新聞社「マイニチの人形絵本」を店頭無人販売の百均で十冊掴んだりと、まぁうれしいことも少しはあったのである。 五月、そう言えば不忍の「一箱古本市」も中止になってしまった。そんなことを寂しく思いながら、国立駅前から、ちょっと脇の『国立デパート』内に移転した「みちくさ書店」を見に行ったり、西荻窪「古書音羽館」シャッター前に出された『お好きな本一冊お持ち下さい』コーナーに、古本心を癒されたりした。五月七日からは緊急事態宣言の延長が始まったが、この第二期には、チラチラと営業を始めるお店も増えて来た。もちろん人出の増える週末営業を避けたり、時短営業したり、マスク着用、手指消毒、帳場にはビニールカーテンなどの感染予防をしっかりと施した上での再開であった。そしてこれが緊急事態宣言解除後も、古本屋さんの普通の風景となってしまったのである。 六月、宣言が解除されたとは言え、感染の恐怖はまだ現実のものとして常に身近に寄り添っている。だがそれでも、何はともあれ動き始める、新しい不自由な日常生活。徐々に再開した馴染みのお店を訪ね、ビニールカーテン越しに店主と久々に顔を合わせ、お互いの無事を喜ぶ。ちょっと大げさかもしれないが、普段は引っ込み思案の私も、さすがにこの時は多少の感動を禁じえなかった。古本屋さんが開いている素晴らしさ、古本が買える喜び、ここにあり! 三ヶ月ぶりの神保町パトロールも行うと、以前のように多数のお店をハシゴしたならば、何度も手指消毒することになり、指紋が消えてなくなりそうに手がス~ス~。だが、様々な活動が活発化し、営業が再開するとともに、その力は逆方向へも働き、閉店への動きも起こり始めてしまった。調布の「円居」は、元々五月一杯で閉店だったのが、コロナ禍のせいで六月十五日まで閉店を延ばし、店内全品百円セールを行った。また去年から休業していた阿佐ヶ谷の「ゆたか。書房」は、お店をもう一度開けることなく、七月の閉店前に本が運び出されてしまった…残念。是非ともオヤジさんにもう一度お会いしたかった。王子では大型店「山遊堂王子店」も三十日にその幕を閉じてしまった。 かように想像を絶する激動の二〇二〇年前半となってしまったが、もはやこの状況で、これからもどうにかサバイヴしていくしかないことはわかり切っている。負けてなるものか。マスク装着と手洗いうがいを徹底して、どれだけ時間がかかろうと、精一杯乗り切ってやる。普通の風邪も引かないように気をつけよう。そして一刻も早く、この騒動が終息を迎えることを、切に願っておこう。阿佐ヶ谷「古書コンコ堂」に散発的に棚出しされる古い探偵小説群もチェックしなければならないし、「ささま書店」跡地に新誕生するお店の行方も激しく気になるのだ。まだまだ古本屋さんに行かなければならない! まだまだまだまだ古本を買って、読まなければならないのだ!

|

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

☆古本乙女の独りごと (最終回) 或る古本者の閑話

☆古本乙女の独りごと(最終回) 或る古本者の閑話カラサキ・アユミ |

| 古本屋にとって〝いいお客さん〟とは何だろう。色々な像が浮かぶがシンプルに表現するとしたら答えは至極簡単で、百円でも一万円でも店で買い物をする、つまりお金を使う人がそれに当てはまるのは間違いない。もしくは、質の良い本を売りに来てくれる人も該当するだろう。いやらしい言い方かもしれないが、商売の世界ではそれが当たり前の単純な真実であることに変わりはない。

それでは対して、古本屋を利用するお客にとって〝いいお店〟の定義とは。掘り出し物や探している本がいつ訪れてもあるとか、店がある立地とか店主さんが優しいとか、お客の数だけ店に対して良しと評価する基準がそれぞれあるわけなのでそれこそ十人十色の答えがあり一辺倒にまとめることは難しい。ちなみに客側としての私の場合は、ただその場所に存在してくれているだけでもう百点満点の〝いいお店〟の評価に値する。 人生頑張って最低でもあと四十年は生きたいとして、仮にその残りの時間でどれだけ未踏の店に行く事が出来るだろう。この春以来、家に籠らざるを得ない時間が増えた分このように改まって考える事も多くなった。 先のことは誰にもわからないし金銭的な部分や体力等もふまえると長い目で見据えてもどうやら全ての店を制覇するのは難しいようだ。そうして手元でパラパラとめくっていた全国古本屋地図をそっと閉じた。 体験してなんぼ‼︎のスタンスで生きている自分にとって「古本屋に行って本を漁る」というのは一種の人生のテーマでもある。そんなワケで暇さえあれば地図片手に交通機関や宿の情報やらを調べながら無地の紙に架空の古本行脚旅のスケジュールを組み立て書き込みニヤニヤするのが日課となった。今や机の引き出しの中には決行待ちの旅程表が何枚も重なっている。 実は、その引き出しには自分が居なくなった後の我が蔵書達の行く末について細かくしたためた古本遺言書なるものもひっそりと置いている。自分の身に万が一何か起こった時にはその白い封筒を開けるよう家人には伝えてはいるものの勿論、まだまだこの世を去る予定もつもりもなければ不測の貰い事故に遭遇しないよう注意を払いながら日々を過ごしている訳なので単なる飾りと化しているわけだが。 何はともあれ、「ふらりと店に訪れて静々と古本を買って帰る」、この体が動く限り生涯現役で〝普通のいいお客さん〟でいたいと強く思う。

|

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |