ベストセラーの続編を書きました

在野研究者のため、トガッた文献参照法を紹介するメルマガ連載を本にまとめたところ、

3万部ほど売れました。その前著【図1】については以前、こちらの日本の古本屋で自著紹介をしたことがあります。

けれど、本を出した2週間後に国会図書館(NDL)のデジタルコレクション(大規模電子図書館)が大幅に刷新され、その後ネットで直接見られる範囲も大拡大。調べる環境がガラリと変わったので、版元に請われて続編を書きました。それが6月末に発売された『もっと調べる技術』ということになります。

【図1】前著『調べる技術』

事例の多くが私の趣味や研究がらみ

中身は、本の探し方(分類で探す)、ビジネス人やアイドルの調べ方、言葉の流行りすたりや来歴の調べ方、ファミリーヒストリーの調べ方、無料のWEBツール(国会図書館サーチ、国会図書館デジタルコレクション)の使い方などです。版元HPに目次一覧があり、「試し読み」もできるようになっています。

要するに汎用ネット情報源の使い方を書いたものなのですが、なんにでも使えるツールは、何に使えるかを例示しなければ、どう「使い物」になるのかが分かりません。そこで多く

使ったのが、自分の趣味や研究がらみの事柄でした。

模型店の歴史を調べる

本のもとになった連載は在野研究者のために書かれたもので、本来、趣味の研究などに

使えるようなノウハウを開陳したものでした。

今回、ファミリーヒストリーの調べ方の章では、街の小さな店を調べるにはどんな資料を

どのように使えばいいかを説明したのですが、事例として模型店(のち特化してプラモデル屋)を用いました。

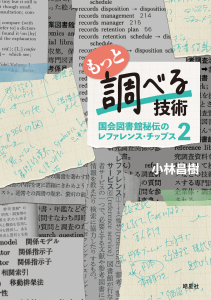

そこでは古い電話帳、住宅地図といった汎用ツールから『ホビージャパン』『航空ファン』といった趣味雑誌【図2】の活用法が書かれています※。しかし模型趣味に限らず、例えば

手芸など他の趣味の店を調べる際にも使える技術だと思います。

【図2】趣味雑誌の活用法:広告を使う

※第8講 小さなお店の歴史を調べる ある模型店を事例とした生活史

推し活をする――アイドル文献を調べる

以前、雑誌図書館の大宅壮一文庫に京王線で行った際に、八幡山駅から行く途中にカルチャーステーションというアイドル文献専門の古書店があってビックリしました。察するに、大宅文庫にアイドル文献を調べに行く人達向けにそこへ開店したものでしょう。つまり、意外と

アイドル文献【図3】を調べたいというニーズは強く世の中にあるのです。今回の本にはアイドル文献の調べ方も書きました。もちろん古本購入も視野に入れて。

【図2】ファンクラブ会誌はどこでゲットできる?

本の関係者を調べる

ビジネス人を調べる方法では、巨大古書店創業者、巨大図書館産業社長、巨大図書館副館長、そして出版研究者(私です)といった4人がどのように調べられるかを例示しました。

公式ネット情報源である金融庁などのデータベースやウィキペディアの人物項目などが比較参照されています。前著では、戦前の人物など現役でない人々を調べる技術が開陳されていたので、続編では現役の人が現在、ネットなどでどこまで確かなものとして調べられるか実践したわけです。歴史的な出版関係者などの調べ方は私が主催する雑誌『近代出版研究』の3号に特集「調べる技術」があるのでそちらを参照ください。

「よむ」という言葉の語源や意味の変遷

言葉の来歴(語誌)の調べ方では「よむ」という日本語の意味の起源や成り立ちについて

研究文献が集められるかどうかを試しました(語源や意味の変遷を書いた文献を「語誌」といいます)。調べていることの根本的な基礎単語の意味を再確認することになり、これはとても勉強になりました。

もちろんそのスジでは基本的な、語誌文献の専門書誌にあたったわけですが、本居宣長以来の語誌説に異説を唱える兵藤裕己説は専門書誌で見つけることはできませんでした。兵藤説は友人の文献魔というか古本マニアに教えてもらったという次第です。

これも語誌の一環ですが、言葉がすたれる(使われれなくなる)時期については明治初めlibraryの定訳「書籍館」がいつ頃「図書館」に代わったのか、どのように調べればよいかも

試してみました。

ということで、本書は「本の本」でもあるのでした。ハウツー本でもありますが、情報エッセーでもあるので、「立ち読み」でもして、楽しんでくださると幸いです。

小林昌樹(こばやし・まさき)

1967年東京生まれ。1992年慶應義塾大学文学部卒。2021年国立国会図書館を早期退官し、慶應義塾大学でレファレンス論を教える。近代出版研究所主宰。近代書誌懇話会代表。

専門は図書館史、近代出版史、読書史。

執筆リスト

『もっと調べる技術――国会図書館秘伝のレファレンス・チップス2』

小林昌樹 著

発行元:皓星社

ISBN: 978-4-7744-0832-3

定価:2,200円(税込)

好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774408323/