ラピュタ阿佐ヶ谷で上映(3月9日~4月26日)

|

|

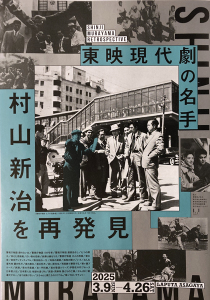

3月9日(日)午後から、東京・阿佐ヶ谷駅近くにある名画座「ラピュタ阿佐ヶ谷」で、ほぼ2ヶ月間の長期に渡る映画上映が始まる。映画監督・村山新治(むらやま・しんじ1922〜2021)の名前をご存知だろうか?今回の特集のタイトルは、「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」。B2判のポスターとB5判仕上がり・巻き3折り(6P)のパンフレットが届いた。そのラピュタのパンフレットのキャッチにはこうある。

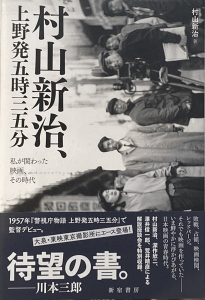

「警視庁物語」シリーズで東映現代劇に新生面を拓き、大映の増村保造、日活の中平康らとともにニューウェーブの監督として注目された村山新治。その後、犯罪アクション、純愛メロドラマ、名作リメイク、風俗もの、任俠映画まで……あらゆるジャンルを手がけた〈職人監督〉に、今また光をあてる7週間。 「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」は、3月9日から4月26日までの連日、1日4本、 ◯映画4兄弟の誕生村山新治は私の叔父にあたる。父・村山英治(1912〜2001)の弟だ。長野市で小学校の教員をしていた父は、1933年(昭和8)2月4日に治安維持法違反の疑いで多数の教員ともに逮捕される。わずか21歳のときだ。これは世にいう「長野県教員赤化事件」であり、いまは「二・四事件(にし・じけん)」と呼ばれる。 村山英治は、一年間の拘留後、執行猶予付きの有罪判決を受けて釈放される。しかし村八分のような空気の故郷にいたたまれず、東京に出る。1937年、大村英之助が経営する芸術映画社(GES)の企画室に入り、初めて映画の世界に足を踏み入れた。それから東京にいる次兄の 四男の村山新治は兄にいたGESから東映へ。五男の村山祐治は次兄・村山英治が興した桜映画社から新生映画を創業、長男の治久が次ぐ。末弟の六男の村山和雄は兄の英治のツテで映画キャメラマンとして、東宝に入社。東宝争議後は東映へと歩き、最後は兄の英治の桜映画社に。ここに「映画・村山四兄弟」が誕生する。 映画の血脈はさらに続く。桜映画社では、私の長兄・村山正実は映画監督に、次兄の村山英世は桜映画社の社長から記録映画保存センターの代表、そして現在の桜映画社の社長は英世の ◯邦画旧作のフィルム上映にこだわる名画座今回の特集「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」。何本かの映画はすでに多くの観客の間では知られているが、監督村山新治個人については、映画雑誌や文化雑誌の特集になったこともないし、いわんや村山新治研究書などというのもない。その意味では、今回の特集上映 村山新治は劇場公開映画を45本(うち東映作品は44本)、教育映画を15本、合計60本の映画を監督している。今回のラピュタでの特集では、このうち劇場映画から27本、教育映画から この「村山新治を再発見」の上映は支配人の石井紫(いしい・ゆかり)さんのすさまじい熱意から生まれている。いやラピュタ阿佐ヶ谷の特集上映はすべて彼女ひとりで編成しているのだ。1950〜60年代の日本映画(邦画)の旧作、ことのほか東映現代劇映画の旧作の上映に それによると、2006年11月の『孤独の賭け』(主演:佐久間良子、1965)に始まり、2021年1月の『七つの弾丸』(主演:三國連太郎、1959)まで32回。さらに2021年12月の『警視庁者物語 一〇八号車』(主演:松本克平、1959)から2024年4月の『男度胸で勝負する』(主演:梅宮辰夫、1966)までの12回、じつに合計44回の上映があったという。石井さんがすごいのは、前期32回のうち6本、後期12回のうち3本の合計9本は、なんとニュープリントのフィルムで上映していることだ。「日本映画(邦画)旧作のフィルム上映」を掲げる ◯映画を東京で見る今回上映される村山新治作品31本のうち、「警視庁物語」シリーズ24作のうち7本を監督している村山新治作品から『警視庁物語 顔のない女』(1959)が、そして『七つの弾丸』(1960)、『白い粉の恐怖』(1960)、『消えた密航船』(1960)、『故郷は緑なりき』(1961)など、わたしの大好きな作品にふたたび会えるのがほんとうに嬉しい。 ◯村山新治が自ら語った映画人生「わが映画の谷は緑なりき」今回の特集上映「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」にあたって、新宿書房が2018年5月に刊行した『村山新治、上野発五時三五分―私が関わった映画、その時代』(著者:村山新治、編者:村山正実、写真:大木茂、デザイン:桜井雄一郎)のことをぜひ紹介したい。書名は村山新治監督デビュー作のタイトル『警視庁物語 上野発五時三五分』にちなんでいる。本書は今回の特集上映の、そして村山新治研究のガイドブックです。ラピュタの1階ロビーで販売しています。どうか手に取って、見てください。 村山新治が、劇場映画の監督から1967年頃からテレビドラマの演出に仕事の舞台を移し、70歳を迎え仕事もなくなってきた1991年から回想記を書き始め、1998年に監督デビューまでを「私の関わった映画、その時代」として書き上げる。この原稿を読んだ村山組の助監督をつとめた深作欣二(『七つの弾丸』などでチーフ)、澤井信一郎(『東京アンタッチャブル』でサード)が、雑誌『映画芸術』の荒井晴彦編集長を司会にして、著者村山新治に質問する形で座談会を行う。これを2000年から2001年にかけて『映画芸術』に4回連載し、単行本を企画した。しかし、どこの出版社からも声がかからず、10年の時が過ぎる。この間、2003年には深作欣二が亡くなっている。 2011年になり甥の映画監督の村山正実の発案で出版化が始まる。監督デビューからテレビまでをカバーする、毎月1回の10時間を超える著者インタビュー「自作を語る」が行われ、編集がはじまった。 「編者の二十年に及ぶ執念の企画は詳細なフィルモグラフィーや周辺資料も充実し、単に戦後の映画資料を超え、ともすれば個人の記憶に埋没してしまう戦後日本人の精神の軌跡を鮮やかに描きだした。」(小野民樹評『東京新聞』2018年7月15日) ◯小林寛、かんちゃんのこと最後に小さなsequel(続編)。村山新治の映画にたびたび出演した俳優、小林寛(こばやし・ひろし)のこと。村山新治は1957年8月、東映で監督デビューするまでの14年間で、実に49本の作品の助監督をつとめている。その中には、今井正の『ひめゆりの塔』(1953)や佐伯清の『大地の侍』(1956)などがあるが、その『大地の侍』に小林寛は出ている。今井正監督、橋本忍脚本の『真昼の暗黒』(1956)に出演し、力演した小林寛は大いに注目されていた。 当時、新協劇団の座員だった小林寛は、東映の村山作品には、村山のデビュー作『警視庁物語 上野発五時三五分』をふくめ、5本の映画に出演していて、今回ラピュタ上映の映画、『警視庁物語 顔のない女』『警視庁物語 12人の刑事』の2本に小林寛が出ている。 あの若き日の「かんちゃん」にラピュタでまた会えるのがとても楽しみだ。 参考サイト: |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |