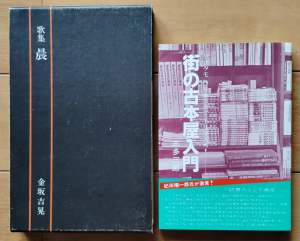

わがスーヴェニール 下地はるお戯曲選川添健次(天心堂) |

|

この新刊本のご案内をせねばなりません。

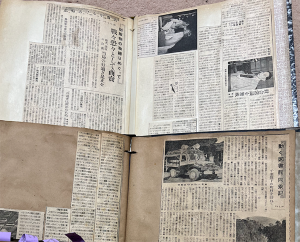

今回の「わがスーヴェニール」。切っ掛けは父の死です。 遺品整理の時に出てきた古びた大学ノート8冊程。そこには恋、別れ、浪漫、戦争と父の 青春がありました。口数の少なかった父からの問いかけ。晩年の父は、朝から数社の新聞を 読み漁り、テレビの前に居座り、外に出ることを嫌い、唯一のたのしみは麻雀でした。 ー親父にも青春があったー 文面から若かりし頃の父の声が聞きたくなりました。 ノートの表題にあった「スーヴェニール」とは、記念品、忘れ形見、土産という意味の ようなので使わせていただきました。 その他、順次紹介します。 「刀狩り」秀吉の頃の刀狩りではなく、敗戦時、美術品や刀が勝者たちによって 「日本の古本屋」からも注文を受け付けておりますので、一読ください。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |