室蘭市図書館 市民が寄贈した美術書と受け継がれた蔵書 【書庫拝見30】南陀楼綾繁 |

|

9月20日の午前中に、JR室蘭駅に着いた。

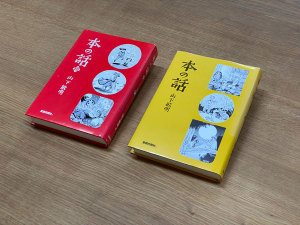

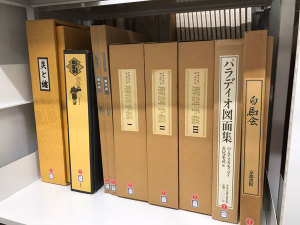

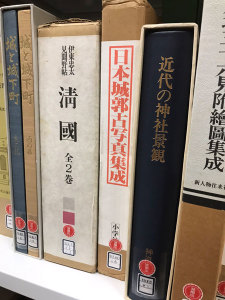

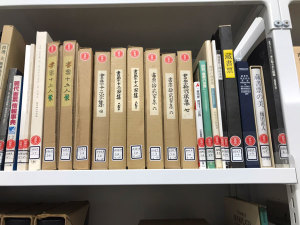

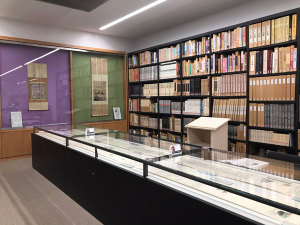

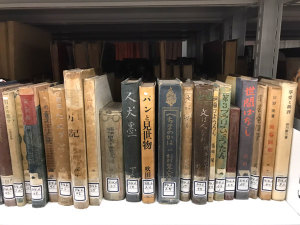

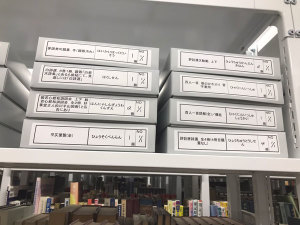

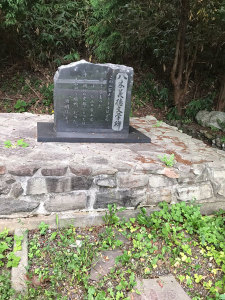

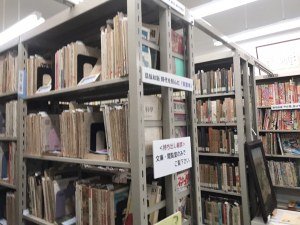

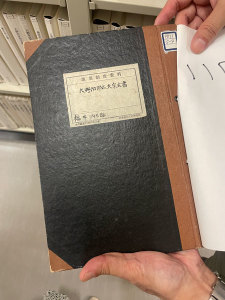

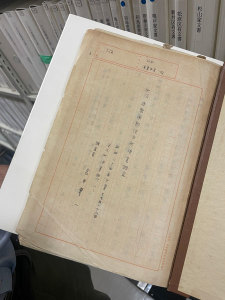

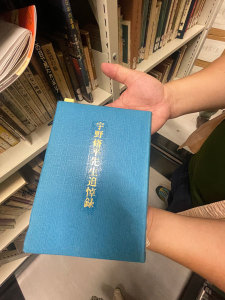

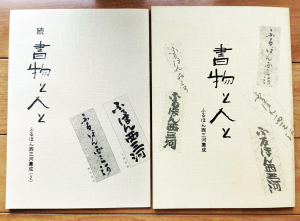

室蘭は港の町である。駅からすぐ近くに室蘭港がある。 明治中期以降、日本製鋼所、輪西製鐵場(現・日本製鉄)などが設立され、「鉄のまち」として発展してきた。 この日は6時45分に羽田空港を発ち、新千歳空港、南千歳から函館本線の特急で東室蘭、 そこで室蘭本線に乗り換える。途中、白老駅を通る。2020年に開館した〈ウポポイ(民族 共生象徴空間)〉の最寄り駅だが、車窓からそれらしき施設は見当たらなかった。 室蘭駅では二人が出迎えてくれた。 ひとりは地元在住の東海法夫さん。もうひとりは秋田からやって来た天雲成津子さんで、 この連載の第24回「秋田市立土崎図書館 3人の同級生が遺したもの」にも登場する。 東海さんの運転で、〈室蘭市図書館〉に向かう。途中、商店街を通るが、シャッターの 降りたままの店が多い。 中心部から少し離れたところに、〈DENZAI環境科学館・室蘭市図書館〉はあった。 2階建てで、1階に図書館、2階にプラネタリウムなどを備えた環境科学館がある。  ★DENZAI環境科学館・室蘭市図書館 「室蘭のプラネタリウムは道内でも早くからあったはずです。私も子どもの頃に行きました」と、東海さんが云う。 もっとも、そのプラネタリウムがあったのはこの建物ではない。この地には以前、〈室蘭市青少年科学館〉と市立室蘭図書館があったが、建物の老朽化のために閉館し、2021年12月に複合施設としてオープンしたのだ。 同館には「えみらん」という愛称があるが、その由来は「Environment(環境)、Science museum(科学館)、Library(図書館)と、室蘭の「らん」を組み合わせたもの。「えみ」は「笑み」につながり、みんなが笑顔で楽しく使う施設となるよう願いを込めた」とのこと。うーん、こういう館名、最近やたらと多いなあ。 『本の話』からの出会い 館内は新しく広い。ここを見学するのは後回しにして、事務室の奥にある一室に案内してもらう。そこで待っていたのが、山下敏明さんだった。 美術書を集める〈ふくろう文庫〉 山下敏明さんは1936年(昭和11)生まれで、今年9月に88歳を迎えたが、いまだに記憶力はたしかだ。 出版文化を反映する複製本 山下さんの案内で書庫に入る。 受難の室蘭図書館史 通路を挟んだ反対には、ふくろう文庫以外の蔵書がある。 港の文学館も面白い 翌朝、駅近くの〈室蘭市港の文学館〉を見学した(以下、『むろらん港の文学館読本』などを参照)。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

室蘭市図書館

2024年10月25日 第405号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その405 10月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

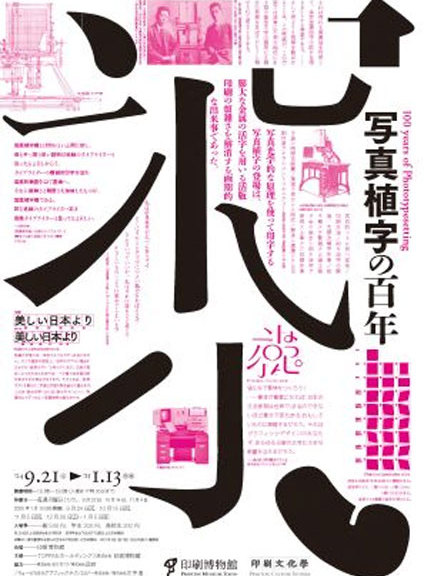

1.企画展「写真植字の百年」

印刷博物館 学芸員 本多真紀子

2.『言葉を越えた対象との出会い』

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【学芸員登場シリーズ】━━━━━━━━━━

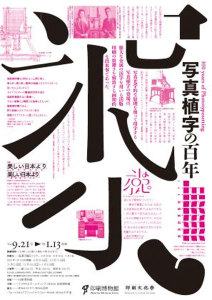

企画展「写真植字の百年」

印刷博物館 学芸員 本多真紀子

9月21日(土)から企画展「写真植字の百年」がはじまりました。写真植字は、

1924年7月24日に日本で最初の特許が出願されました。本展覧会では、写真

植字発明から100年を振り返り、写真植字について、その歴史、役割、歴史、

仕組み、さらに書体デザインをご紹介します。

現在のようにデジタルフォントが用いられる以前は、印刷文字は活字か写真

植字が主流でした。中でも、日本語においては膨大な金属活字を用いる活版

印刷に代わって、写真工学的な原理を使って印字する写真植字が登場した

ことは、活版印刷の煩雑さを解消する画期的な出来事でした。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17330

━━━━━━━【大学出版へのいざない23】━━━━━━━━━

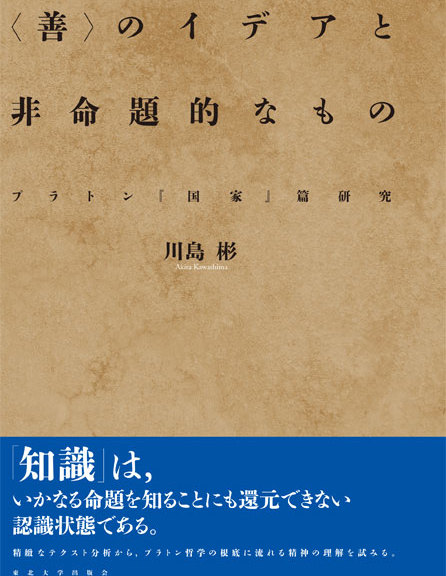

『言葉を越えた対象との出会い』

(〈善〉のイデアと非命題的なもの―プラトン『国家』)

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学)

プラトンの主著『国家』は謎に満ちた書物である。同対話篇はソクラテスの

「僕は下って行った(κατέβην)」という言葉から始まる。ソクラテスが

アテナイ市から下った先の外港ペイライエウスは、対話が設定されている

年代の後、ペロポネソス戦争終結後の混乱期に、三十人政権の手による

惨劇の舞台となった場所である。冒頭のソクラテスの言葉は、外の世界を見た

元囚人の洞窟への「下降」が語られる、第七巻の「洞窟の比喩」を暗示する。

他のすべてのイデアを超越しつつ、それらに可知性と実在性をもたらす

〈善〉のイデア──これこそが「学ぶべき最大の事柄(μέγιστον μάθημα)」で

あるとも言われる──

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17321

〈善〉のイデアと非命題的なもの―プラトン『国家』篇研究―

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学) 著

東北大学出版会 刊

4,950円(税込)

ISBN:978-4-86163-397-3(Cコード:3011)

第20回 東北大学出版会若手研究者出版助成刊行図書

好評発売中!

https://www.tups.jp/book/book.php?id=481

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━【「第64回東京名物神田古本まつり」開催のお知らせ】━━━

およそ130軒の古本屋が軒を連ねる世界最大の古書の街 “東京・神田神保町 ”

街じゅうが古本と人で埋め尽くされる待望の季節が今年もやってまいりました。

靖国通り沿いに100台を超えるワゴンを並べ、書店と書棚に囲まれた

約500mにおよぶ「本の回廊」が出現します。古書好きにはたまらない

11日間になること間違いなし。古書を片手に神保町散策。みなさまの

お越しを心よりお待ちしております。

〔青空掘り出し市〕

【期 間】 2024年10月25日(金)~11月4日(月・祝)

【時 間】 10:00~18:00(最終日は~17:00 ※雨天中止)

【会 場】 神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神田神保町交差点)

BOOK TOWN じんぼう

https://jimbou.info/

★最新情報はこちら

神田古本まつり公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/kanda_kosho

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:「戦前モダニズム出版社探検 金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか」

著者名:高橋輝次

出版社名:論創社

判型/ページ数:四六/408頁

税込価格:3,300円

ISBNコード:978-4-8460-2405-5

Cコード:C0095

2024年11月8日発売予定

https://ronso.co.jp/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「地域人ライブラリー」

大正大学創立100周年(2026年)を記念して、2024年11月に「地域人

ライブラリー」を創刊。「地に生きる、地を生かす」をコンセプトに

発行してきた雑誌『地域人』(2015年9月〜2023年5月)の連載や

特集を再構築した新シリーズで、その理念を踏襲し、地域創生に

資する書籍シリーズを発行していきます。

「生きものを甘く見るな」/養老孟司 著

「生きるための農業 地域をつくる農業」/菅野芳秀 著

「本」とともに地域で生きる/南陀楼 綾繁 著

書名:地域人ライブラリー

編集長:渡邊直樹

出版社名:大正大学出版会

2024年11月5日創刊

https://www.tais.ac.jp/guide/research/publishing/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:在日コリアン翻訳者の群像

著者名:斎藤真理子

発行・発売:編集グループSURE

判型/製本形式/頁数:四六判/並製/160頁

価格:2,640円(税込)

好評発売中!

https://www.groupsure.net/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第24回

書名:最小の病原-ウイロイド

著者名:佐野輝男(弘前大学名誉教授)

出版社名:弘前大学出版会

判型/製本形式/頁数:A5判/上製/350頁

税込価格:3,465円

ISBNコード:978-4-910425-16-0

Cコード:3045

近日出版予定

https://hupress.hirosaki-u.ac.jp/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

10月~11月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年11月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その405・10月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

『言葉を越えた対象との出会い』

(〈善〉のイデアと非命題的なもの

ープラトン『国家』篇研究ー)【大学出版へのいざない23】

『言葉を越えた対象との出会い』

|

|

プラトンの主著『国家』は謎に満ちた書物である。同対話篇はソクラテスの「僕は下って行った(κατέβην)」という言葉から始まる。ソクラテスがアテナイ市から下った先の外港

ペイライエウスは、対話が設定されている年代の後、ペロポネソス戦争終結後の混乱期に、 三十人政権の手による惨劇の舞台となった場所である。冒頭のソクラテスの言葉は、外の 世界を見た元囚人の洞窟への「下降」が語られる、第七巻の「洞窟の比喩」を暗示する。 他のすべてのイデアを超越しつつ、それらに可知性と実在性をもたらす〈善〉のイデア──これこそが「学ぶべき最大の事柄(μέγιστον μάθημα)」であるとも言われる──の構想が語られるのも、プラトンの対話篇中、「洞窟の比喩」を含む『国家』中心巻(第五〜七巻)の文脈においてのみである。しかし「洞窟の比喩」、先立つ「太陽の比喩」、両者を架橋する「線分の比喩」のいずれも、従来大きな解釈論争の的となってきた。プラトンの意図するところは、比喩によって、そして対話篇という形式そのものによって、いわば二重に隠されている。だがこれらの比喩は、ソクラテスが哲学者とはいかなる者なのか、哲学とはいかなる営みなのかを最高原理たる〈善〉と結びつけて語る文脈の内にある。およそプラトン哲学に関心があるすべての人にとって、避けては通れない重要箇所であるのは間違いない。 本書が目指したのは、その(ある意味では)極めて難解な『国家』という対話篇をプラトンの認識論に即して読み解くことである。 第一章で、『国家』第五巻末尾の議論(同対話篇ではここではじめて「イデア論」が登場する)に解釈を与えながら全般的な読み筋を提示し、続く諸章でその読み筋を肉付けしていく、という方針を取った。その際、プラトンが論じる「知識(ἐπιστήμη)」、あるいはそれと 以上のような読み筋をとろうと決めたのは、哲学とは何かそのようなものだという実感が、筆者にはあったからである。何か新しいもの、素晴らしいものと出会うことによって、人生は転換を迎え、先へと進む。筆者にとってそれは、高校時代のプラトンやデカルト、安部公房との出会い、大学進学以降の仙台、バークレー、東京などでのさまざまな人々との巡り会いであった。言葉のやり取りによってもたらされる、言葉を越えた対象との出会いという発想を 本書は2020年に東北大学に提出した博士論文が核となっているが、大幅な加筆・修正を施した。種々の制約から、博論では論じ切れなかった点がいくつもあったためである。実を言えば、プラトンで博論を書こうと決心したのは、高校生の頃だった。当時の筆者には、薄暗い教室で一斉に受験勉強に励む自分たちの姿が、洞窟の囚人の姿に重なって見えていたのかもしれない。本書を上梓することによって、高校生の自分との約束をようやく果たすことができた──そんな気がしている。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

企画展「写真植字の百年」

企画展「写真植字の百年」印刷博物館 学芸員 本多真紀子 |

|

9月21日(土)から企画展「写真植字の百年」がはじまりました。写真植字は、1924年7月

24日に日本で最初の特許が出願されました。本展覧会では、写真植字発明から100年を振り 返り、写真植字について、その歴史、役割、歴史、仕組み、さらに書体デザインをご紹介 します。 現在のようにデジタルフォントが用いられる以前は、印刷文字は活字か写真植字が主流で 第1部

|

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

2024年10月10日号 第404号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第141号

。.☆.:* 通巻404・10月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━【懐かしき古書店主たちの談話 最終回】━━━━━━

懐かしき古書店主たちの談話 第9回

日本古書通信社 樽見博

平成七年(一九九五)終戦五十年を記念し「日本古書通信」で

「古本屋の戦後」を連載した。今回読み直して内容の貴重さも勿論だが、

筆の立つ古書店主の多かったことに驚かされる。

それぞれの積み重ねてきた経験に裏打ちされているからだろうと思う。

以下のラインナップだった。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=16867

※「懐かしき古書店主たちの談話」は今回が最終回です。

ご愛読ありがとうございました。

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見29】━━━━━━━━━━

日本常民文化研究所 古文書の収集・保存そして返却をめぐる旅

南陀楼綾繁

大学1年生の秋、「日本民俗学研究会」というサークルに入った。

私の故郷の島根県出雲地方は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が

多くの著書で書いているように独特の習俗や伝説にあふれた土地であり、

子どもの頃からその雰囲気のなかでそだった。

そのサークルは「研究会」と名乗っていても、教授の指導もなく、

学生だけで地方の集落に行き、泊まり込んで調査したものを報告書に

まとめるというのが主な活動だった。

たまたま私が最初に参加したのが島根県の調査地で、そのあと秋田県、

三重県と調査に行った。知らない土地を歩いて古老の話を聞くのは

面白かったが、シロウトがまとめた報告書にどれだけの意味があったのか。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17115

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━【『書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力』】━━━━

全国各地の図書館・資料館の、利用者が普段は入ることができない

閉架書庫に足を踏み入れ、そこで出会った本や資料を紹介するとともに、

書庫内を知り尽くす「ヌシ」のような館員の皆さんに、資料の管理や

活用について取材してきました。全国各地にある15館の図書館・資料館の

魅力の源泉に迫ります!

毎月10日配信号で好評連載中・南陀楼綾繁氏「シリーズ書庫拝見」が

本になります!『書庫をあるく アーカイブのかくれた魅力』は

2024年11月中旬発行予定です。乞うご期待!

『書庫をあるく アーカイブのかくれた魅力』

南陀楼綾繁 著/皓星社 刊/2,530円(税込)/2024年11月中旬

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━【大阪古書組合「古本大学講座」開催のお知らせ】━━━━

あなたも組合員になりませんか?大阪古書組合が「古本大学講座」を

開催します。現役組合員のディスカッションや模擬入札会のほか相談会を

実施。詳細やお申し込み方法は、大阪古書組合サイトをご確認ください。

大阪古書組合「令和6年 古本大学講座」

http://www.osaka-kosho.net/news/1905/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【10月10日~11月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

TSUTAYA首里店 古書フェア

期間:2024/08/30~2024/10/20

場所:首里りうぼう(1F) TSUTAYA首里店内にて

URL:https://x.com/TSUTAYA_SYURI/status/1828326873413362174

------------------------------

イービーンズ古本まつり

期間:2024/09/13~2024/10/20

場所:イービーンズ 9F杜のイベントホール

URL:https://www.e-beans.jp/event/event-13822/

------------------------------

第31回八王子古本まつり

期間:2024/10/10~2024/10/14

場所:JR八王子駅北口ユーロード特設テント

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2024/10/10~2024/10/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=843

------------------------------

2024 京都まちなか古本市

期間:2024/10/11~2024/10/14

場所:京都古書会館 京都市中京区高倉夷川上ル 福屋町723

URL:https://x.com/ksb2018/status/1843877795845550388/photo/1

------------------------------

2024 名古屋古本まつり

期間:2024/10/11~2024/10/14

場所:名古屋古書会館 1~2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/archives/3941

------------------------------

BOOK DAY とやま駅(富山県)

期間:2024/10/12

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

第2回 くりこま古本市(宮城県)

期間:2024/10/12~2024/10/20

場所:みちのく風土館 1階ラウンジ

宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎上町裏12-1

URL:https://kitekesain.com/imageData/836/1727481107.jpg

------------------------------

第13回 小倉駅ナカ本の市(福岡県)

期間:2024/10/12~2024/10/27

場所:小倉駅ビル内・JAM広場 (JR小倉駅 3階 改札前)

URL:https://twitter.com/zCnICZeIhI67GSi

------------------------------

横浜めっけもん古書展(神奈川県)

期間:2024/10/12~2024/10/13

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2024/10/15~2024/10/27

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

最寄駅:横浜市営地下鉄 センター南駅

市営地下鉄センター南駅の改札を出て直進1分※駅構内

URL:http://www.yurindo.co.jp/store/center/

------------------------------

洋書まつり Foreign Books Bargain Fair

期間:2024/10/18~2024/10/19

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://blog.livedoor.jp/yoshomatsuri/

------------------------------

本の散歩展

期間:2024/10/18~2024/10/19

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=609

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2024/10/18~2024/10/31

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

第2回 ミエル川口古本市(埼玉県)

期間:2024/10/18~2024/10/21

場所:ミエル川口 川口市本町2-7-25

埼玉高速鉄道「川口元郷」駅2番出口 徒歩3分

------------------------------

第1回 春秋展

期間:2024/10/19~2024/10/20

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

高知・第5回令和・古本まつり

期間:2024/10/19~2024/10/20

場所:高知蔦屋書店(テラス) 高知県高知市南御座6-10

URL:https://x.com/kochi_kosyo/status/1831867490902872421/photo/1

------------------------------

第107回シンフォニー古本まつり

期間:2024/10/23~2024/10/28

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

------------------------------

浦和宿古本いち

期間:2024/10/24~2024/10/27

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

URL:https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

特選古書即売展

期間:2024/10/25~2024/10/27

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://tokusen-kosho.jp/

------------------------------

ハンズ横浜・古本市

期間:2024/10/29~2024/11/27

場所:横浜モアーズ6階ハンズ横浜店イベントスペース

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第48回 秋の古本まつり 百万遍 知恩寺

期間:2024/10/31~2024/11/04

場所:大本山 百万遍 知恩寺境内にて

URL:https://kyoto-koshoken.com/sokubaikai/

------------------------------

ショッピングタウンあいたい古本市

期間:2024/11/01~2024/11/30

場所:ショッピングタウンあいたい3階特設会場

横浜市営地下鉄センター北駅3番出口直結

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

東京愛書会

期間:2024/11/01~2024/11/02

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

第16回マチマチ古本通り@京都ポルタ

期間:2024/11/01~2024/11/10

場所:横浜モアーズ6階ハンズ横浜店イベントスペース

------------------------------

会津ブックフェア aizu book fair

期間:2024/11/01~2024/11/04

場所:旧だるまや鞄店 会津若松市大町1丁目1-47

URL:https://aizubooksfair.com/

------------------------------

反町古書会館展(11月)

期間:2024/11/02~2024/11/03

場所:神奈川古書会館・1階特設会場

横浜市神奈川区反町2-16-10

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

新橋古本まつり

期間:2024/11/04~2024/11/09

場所:新橋駅前SL広場

URL:https://twitter.com/slbookfair

------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会

期間:2024/11/08~2024/11/10

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

西武本川越PePeのペペ古本まつり

期間:2024/11/12~2024/11/25

場所:西武新宿線 本川越駅前 ペペ広場

------------------------------

第11回南大沢古本まつり

期間:2024/11/13~2024/11/19

場所:京王相模原線南大沢駅前

~ペデストリアンデッキ~三井アウトレット前特設テント

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国989書店参加、データ約676万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年10月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその404 2024.10.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

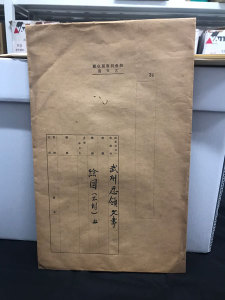

日本常民文化研究所

古文書の収集・保存そして返却をめぐる旅【書庫拝見29】

日本常民文化研究所

|

|

大学1年生の秋、「日本民俗学研究会」というサークルに入った。

私の故郷の島根県出雲地方は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が多くの著書で書いて いるように独特の習俗や伝説にあふれた土地であり、子どもの頃からその雰囲気のなかで そだった。 そのサークルは「研究会」と名乗っていても、教授の指導もなく、学生だけで地方の集落に行き、泊まり込んで調査したものを報告書にまとめるというのが主な活動だった。 その後、読者として民俗学の本を読んできた。2019年に刊行された『「市」に立つ 定期市の民俗誌』(創元社)は、各地で開催される「市」に通ってそこに関わる人々の生きかたを 渋沢敬三からはじまる 8月28日、私は常民研のドアの前にいた。 中に入ると、職員の加藤友子さんが出迎えてくれる。隣の閲覧室の壁面には、常民研の 最初に、所長の関口博巨(ひろお)さんにお話を伺う。日本近世史が専門で、常民研には 「常民研の歴史は3期に分かれるんです」と、関口さんは説明する。 渋沢は1896年(明治29)、渋沢栄一の孫として生まれる。若い頃から動植物や自然に関心があった敬三は、動物学者を志していたが、父・篤二が素行の悪さから廃嫡されたせいで、 1921年(大正10)に横浜正金銀行に入行。のちに日本銀行総裁、戦後は幣原内閣で大蔵大臣を務める。その一方、自宅の物置小屋の屋根裏に小さな博物館をつくり、1921年にそこで「アチックミューゼアムソサエティ」という会を組織。郷土玩具や化石・鉱物標本を収集した。その後も民具などを収集し、奥三河などで民俗調査を行なう。 1933年(昭和8)、新しいアチックの建物が竣工。多くの若き研究者が集まったが、宮本 戦前のアチック=常民研の特徴は、盛んな出版活動にある。 編集を担当した高木一夫によれば、「敬三は本屋で出さない本を出すという考えのもと、 月島分室の時代 戦時中、常民研の活動は止まっていたが、1950年(昭和25)に財団法人として再建される。理事長はアチック育ちで漁民文化を研究する桜田勝徳だった。 この月島分室の時代を描いたのが、網野善彦の『古文書返却の旅 戦後史学史の一齣』 中心となったのは、宇野脩平。1913年(大正2)生まれで、左翼活動を経て歴史研究に 月島分室での資料収集について、網野は「戦後の日本常民文化研究所と文書整理」(『歴史と民俗』第13号 1996年9月)で、次のように述べる。 同文は「誰一人として、この出発点の段階では、この方針がいかに無謀であるかということに、本当の意味では気がついていなかったと思うのです」と不気味に続く。 筆写された資料は現在、1部は国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所(なんてクドい名前だ!)の図書室にあり、もう1部が常民研にある。書庫の中にあるその棚に案内してくれたのが、事務課の越智信也さんだ。書庫内を知り尽くしており、必要な資料をすぐ 「漁業漁村資料(筆写稿本)」と題された資料は約1900冊あり、地域別に並べられている。 また、「大阪府泉南郡深日漁業調査」は、1949年に宮本常一が採訪したもの。宮本は 「古文書返却の旅」の果てに これらの文書の収集・整理に関わった網野らは若く、給料も安かった。彼らは、コーラスや演劇などのサークル活動を行なうなど「楽しかったわね、あの頃」と回想する(「座談会 しかし、膨大な資料を集める一方で、文書の整理は一向に進まず、借用の際に約束した期限が過ぎていく。それにより、宇野への不信感が高まった。 水産庁からの予算が打ち切りとなり、月島分室は解散。1955年、新設された〈水産庁資料館〉に祭魚洞文庫が移される。続いて古文書のうち寄贈文書と筆写本の1部が移管される。 1960年代に入ると、県史や市町村史の編纂が活発となり、水産庁=常民研が借りた資料の返却が要求されるようになる。それでも、資料が見つからないなどで返却されないままに その後、1967年に水産庁が借用文書返却の予算をつけ、網野らは返却に走り回る。 宇野の追悼文で網野は「この『無謀』さのなかに、私は当時の宇野氏のなかに燃えていた、壮大な古文書館の建設という夢と野心とを見出す」(「宇野脩平氏の死を悼む」、『宇野脩平先生追悼録』和歌山県那賀郡粉河町)と書く。なお、網野の次の追悼文のタイトルが「はっきりと書けない話」なのは複雑だ。

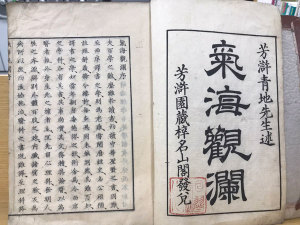

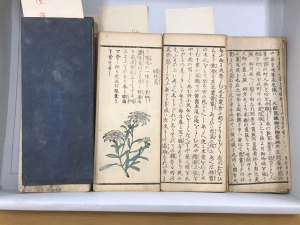

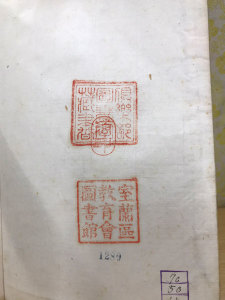

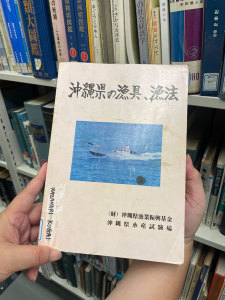

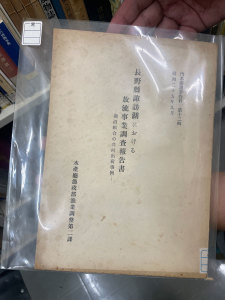

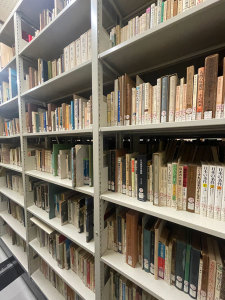

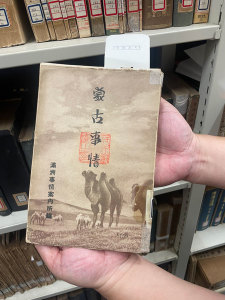

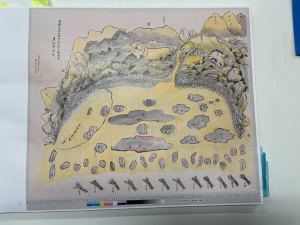

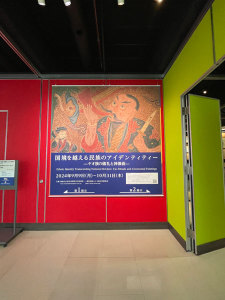

1981年、常民研は神奈川大学に属することになった。これには同大経済学部教授の丹羽 実際、愛媛県の二神島から借用した文書を返却するための旅がきっかけとなり、新たな文書が発見されたことで、現在も「基盤共同研究 二神家・二神島の歴史・民俗研究」が行なわれているのだ。 ここまで長々と、月島分室時代の古文書について書いてきたのは、資料が偶然も含めたさまざまな要因により、残ったり消えたりすることを示していると思うからだ。 地域史の書籍と雑誌神奈川大に移管された当時の常民研は9号館にあったが、のちに17号館に移り、2001年にまた9号館の現在の場所に移った。 『常民研new』第14号(2001年11月)の「常民研が移転しました」という記事では、 「それから20年以上経って、書庫はだんだん余裕がなくなっていますね」と、関口さんは また、民俗学については、細かい分類をつくって資料を並べている。民俗調査の報告書も 渋沢敬三以来の漁業史、水産史は、分量も多い。『沖縄県の漁具、漁法』(沖縄県漁業 また、「財団法人民族学振興会旧蔵書」は、1934年(昭和9)に日本民族学会として発足し、渋沢敬三が理事を務めた。1999年の解散後、常民研が受け入れた。 次に雑誌が並ぶコーナーへ。2442タイトルがあり、地域で発行される雑誌が多くを 所蔵資料の情報は現在はOPAC(オンライン蔵書検索)に登録されているが、以前は、 書籍、雑誌のほか、絵図や写真も多く所蔵する。 また、アチックミューゼアムで撮影した8000点以上の写真や民族学振興会旧蔵写真、 民具、衣類、船……多様なモノのコレクション 3号館の1階には、〈常民文化ミュージアム〉がある。以前の展示室を2023年に なお、常民研に属する組織として〈非文字資料研究センター〉があり、「中国文化大革命 さまざまな共同研究 常民研の書庫は、どのように利用されているのだろうか? 常民研には、所員、客員研究員、特別研究員などが属しており、それぞれがチームを組んで共同研究を行なっている。 また、「常民生活誌に関する総合的研究」では、「布の製作と利用に関する総合的研究」として先に触れた「渡部つとむコレクション」の調査を進める。同じカテゴリーの「便所の 関口さんは「今後は、学会を総合する『九学会連合』を提唱した渋沢敬三の精神に 山本さんは、常民研の書庫は「目的の本の周囲にある本が見つかるのが面白い」と話す。 かつての研究者は、紙にしろモノにしろ、それらを収集して整理して筆写することで、 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

懐かしき古書店主たちの談話 第9回 最終回

懐かしき古書店主たちの談話 第9回 最終回日本古書通信社 樽見博 平成七年(一九九五)終戦五十年を記念し「日本古書通信」で「古本屋の戦後」を連載した。今回読み直して内容の貴重さも勿論だが、筆の立つ古書店主の多かったことに驚かされる。それぞれの積み重ねてきた経験に裏打ちされているからだろうと思う。以下のラインナップだった。 1月号 札幌・えぞ文庫・古川実 水戸のとらや書店さんは父上の話(白山の窪川書店で修業された)、高知のタンポポ書店さんは亡きご主人の話が中心である。宜野湾の緑林堂は屋号を変えて現在は榕樹書林さんである。私が人選したはずだが、お会いしたことがあるのは桃山書房、椿書房、尚古堂、マツノ書店、とらや書店、緑林堂さんだけである。天保堂苅部さんを推薦してくれたのは前回取り上げさせて頂いた石田友三さんであった。 東北や北陸、大阪や京都の古本屋さんを取り上げなかったのは何故か思い出せない。当時はまだ『全国古本屋地図』を毎年のように改訂増補していたから、各地の古書店さんとも深い交流があった。例えば「日本古書通信」目録欄の常連だった長野県諏訪市の文化書局の百瀬威さん、北九州の教養堂の田中正文さんなども、それぞれの土地での貴重な体験をお持ちだったろう。あるいは平成7年にはもう引退されていたのだろうか。 連載は戦後復興期における地方の古本屋の状況や変遷が記録されていて各編とも貴重であると共に面白い。この「全連ニュース」では無理だが、二か月後に送信される「日本の古本屋」メルマガではPDFデータを添付して読んで頂けるようにしたい。 私は古書業界しか知らないが、これほど同業同士の横の連携が密で、商品を融通し合う業界は他にないのではないかと思う。これは偏に古書という商品の性格と、古書市場の運営を業者が共同で直接運営しているからだろう。前記した『全国古本屋地図』の殆どが各地の古書店主によって書かれていることも(自店以外の古本屋を宣伝しているのだから)考えてみれば他の業界ではありえないことだ。 前回話題にした古書店主たちの「往信返信」や「古本屋の戦後」を連載した時代を思い出すと、所謂バブル経済以後ではあったが、古書業界はまだまだ華やかな好景気の中にあった。明治古典会七夕古書大入札会も東京古典会古典籍展観大入札会も豪華に開かれ、各地の古書店主たちがグループで多数来会していたし、首都圏の各デパート即売展にも各地の古書店の参加があり、北海道から九州まで業者同士の交流も盛んであった。現在も各地から参加は多いのだろうが、大挙して来会という感じではなさそうである。 前記した諏訪市・文化書局の百瀬威さんも頻繁に上京されており、事務所にも必ず立ち寄っていかれた。諏訪大社秋宮に隣接する和菓子の老舗新鶴本店の塩羊羹を私たち社員にも買ってきて下さった。もう七十代後半であったろうが体も大きく元気な方であった。諏訪の歌人島木赤彦の研究家で、『去りがてし森 赤彦への相聞歌川井静遺歌』『島木赤彦自筆による堀内卓歌集』『辛夷の花 柿の村から島木赤彦』などの出版もされていた。 その百瀬さんが、私の入社する6年前の昭和48年7月号に「訪書紀行 長野県の古本屋」を寄稿されている。「ももせ・たけし」と署名されている。 「筆者は信濃路の古本屋の生態或いは店相をどのように描くかに先立つて古本屋のおかれてある環境―教育文化の風土と伝統についてその片りんを紹介することが便利だと考えた」と冒頭に書かれている。 郷土や郷土誌への愛に溢れ、古本屋の存在価値がそこにあることに寸毫の迷いもない。改めて当時、文化書局が「日本古書通信」の目録欄にどんな古書を載せていたか見直してみた。前回取り上げた旭川の尚古堂さんの達筆すぎる原稿に触れたが、百瀬さんの字も同様だった。当時の私には分からなかったが、見事な品ぞろえである。集書には相当な苦労というか努力をされていたのだろう。本誌目録欄が喜ばれていたことに改めて納得させられた。 岡崎の桃山書房鳥山将平さんも、しっかりと西三河の地に根を下ろした古本屋さんであった。編集されていた『ふるほん西三河』の品の良さも、お店の佇まいも鳥山さんそのものであった。連載の2回目「忘れ得ぬ人々」で、やがて『ふるほん西三河』につながっていく豊橋の冬日書房、刈谷の西村書房との合同目録『古本あらかると』について書かれている。名古屋の市場で出会った三人。 「二人は吹き荒れたレッドパージの風をくらって本屋を始め、私はシンパ。心情において通ずるものがあったか、顔を合わせた時から太い絆で結ばれることになり、三河の三人ということでさんさん会がはじまったのである。昭和三十五年の安保騒動の時から学生運動のたけなわの頃、私の店も学生自治会の分室の趣を呈していたものだった。その頃の学生達は誰がどんな卒論を書いているのかも解っていて、資料探しに手を貸したことも懐かしい。その頃の卒業生たちは今も近くに来るときっと寄ってくれる。」 「昭和四十一年になって、さんさん会でまた目録をはじめようかということで「古本あらかると」を出し始めた。三年程の間に反戦平和、フランス文学とその周辺、雑誌特輯、編年戦後文学などのテーマ別に十三号まで発行した。うちでタイプ印刷を始めたのもこの頃で、はじめは目録を作ろうと思った訳だったが、障害者の働く場としてふくらんでいって、次第に母屋をとられる格好にもなってきてしまった。」 「昭和五十七年から組合の補助で「ふるほん西三河」を発行するようになった。有志の販売目録集の頭に三頁ばかりの小文を付けたのも、さんさん会の当時からの想いが実ったものである。季刊で休みなく五十号に達しようとしているが、全国からの暖かいご支援があって永続きをしているのである」とある。 『ふるほん西三河』は2004年の85号まで刊行され、目録欄を除いた記事欄が、1995年に50号まで、2004年に51号~85号の複製合本版が出されている。 合同目録の中でも『ふるほん西三河』は特に優れたものであった。鳥山さんに負うところ大であった筈である。「思い出す人々」の最後に次のようなことを書かれている。 「本を売って生業としている以上、本は売らねばならぬ。大体自分の好きな本を売っているので、心の片隅に、本を売りたくない本心がのぞいている。現実には客と話が弾み気が合えば、結局秘蔵の本を見せ手放すことが多い。客それぞれが持っている文庫をより充実するのが本屋の仕事であろうが、せつない業である。自分の文庫を持ちたいというのは烏滸がましい事なのだろう。このわがまゝを残すかぎり、所詮素人商人の域を離れることが出来ないのが解っていて止められない。」 正直な心からの吐露だと思う。こうした心持の古本屋に扱われる本は幸いである。 広島の椿書房藤井成一さんは終戦直後からのベテラン古書店主だが、「日本古書通信」に目録を掲載されるようになったのは晩年であった。教科書や資料類が専門だから仕入れに上京されることも多く、事務所によく立ち寄られた。文化書局の百瀬さんはいつも塩羊羹だったが、椿さんは広島の「川通り餅」をお土産に下さった。「川通り餅」は毛利元就の祖先師親に由来するお菓子とのことである。 藤井さんの「広島・私と古本屋」はまさに原爆投下後の終戦時から昭和30年頃までの激動の広島古書業界史と言えるもので、簡潔な見事な文章である。神戸の黒木書店さんとは当時からの盟友であったようだ。黒木さんは広島では最初、京橋筋で澄江堂書店として営業されていたが、千田町に移り黒木書店となった。広島原爆ドーム前を流れる川は元安川だが、澄江はその別名ではなく芥川龍之介に由来するのだろう。詩書文学書専門の黒木さんらしい店名である。 藤井さんの「広島・私と古本屋」では書いていないが、「黒木さんが神戸に移る時も、広島に残るようにすすめたのだがね……」と言っておられた。文章の最後には「尚、最後にこの度の大震災で大きな被害を被った黒木さんが災害に屈せず、本の整理や古書の買いに活躍されている由を承り、その不屈の精神に敬意を表し」ますと盟友を称えておられる。 昨年、栃木県川治温泉に行った時、龍王峡に立ち寄ると、日光教育委員会の案内看板に「龍王峡は昭和二十四年三月、大字藤原の斎藤茂吉氏の提案により伊の原より浜子に至る約五キロメートルの鬼怒川河川敷にハイキングコースが造成されたのを発端とし」と書いてあった。此の斎藤茂吉さんは今市の晩晴堂書店さんに違いないと思った。 晩晴堂さんは、「日本古書通信」の目録欄に数回掲載されたことがあったが、掲載後「売り上げが広告代に届きましたので、お支払いに来ました」と、事務所に顔を出された。如何にも好々爺といった風情であった。『全国古本屋地図』を出しているころ、日本の古本屋には小林秀雄さんもいたが、斎藤茂吉さんもいることを知りおかしかったが、晩晴堂さんは見るからに優しいお爺さんであった。それでも龍王峡の看板を読んであの斎藤茂吉さんに間違いないと思った。恐らく当地の文化的名士のお一人であったのだろう。 私は会うことはできなかったが、大阪の天牛新一郎さんや、懐かしい蒐文洞の尾上政太郎さんなど、土地の人気者、有名人の古書店主もかつては少なく無かった。 世の流れのスピードが速くなり、よく言えば平等になったともいえるが町場と郊外や農村の生活(外観ではなく)の差がなくなり平均化してしまった。その中で声の大きな者、宣伝力のある者だけが目立つようになってしまう。 古本屋に流れる時間と言われることがある、古本屋の店内や棚にはどこか世間離れした雰囲気があり、そこに入ると穏やかで豊かな贅沢な時間を過ごすことが出来た。今回は土地の匂いを満身にまとったような古書主を取り上げたが、古本屋の魅力は個性的な古書店主たちの醸し出すものであった。 時代が変われば、古本屋も変化していく。昔は良かった、昔気質の古書店主は魅力的だったと言っても詮無いことである。新しい魅力的な古書店主も少なくない。知識も豊富である。古本の需要が減る一方で、古書市場に流れてくる荷の量は増えている。自然と書物の一冊一冊の扱いがぞんざいになってくる。本をこよなく愛する者の商売であった古本屋が、ともすれば他の流通業と変わりなくなりつつある。古本屋も変わっていかねばならない。でも失ってはいけないものもあるのでないかと思う。 編集部のご厚意でながながと連載を続けてきたが、以上のような思いから、私の接することの出来た古書店主たちの思い出を書かせて頂いた。意とするところを汲んで頂き、お許し願えれば幸いである。(了) |

|

(「全古書連ニュース」2024年9月10日 第502号より転載) 日本古書通信社 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

2024年9月25日号 第403号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その403 9月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国992古書店参加、データ約678万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.わがスーヴェニール 下地はるお戯曲選

川添健次(天心堂)

2.「紙の本と、出版の未来」

ベアナガタ(SPF syndicate 代表 永田勝徳)

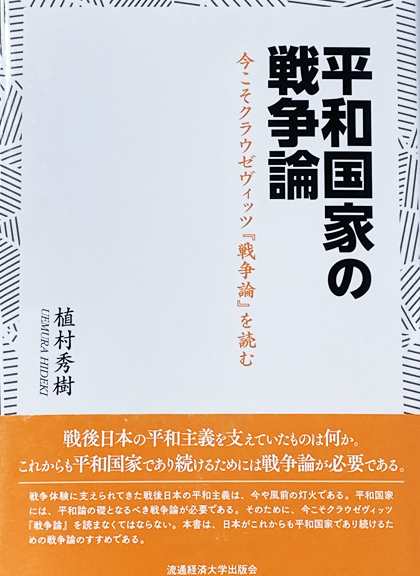

3.平和国家の戦争論ー今こそクラウゼヴィッツ『戦争論』を読むー

植村秀樹(流通経済大学法学部教授)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【自著を語る(332)】━━━━━━━━━━━

わがスーヴェニール 下地はるお戯曲選

川添健次(天心堂)

この新刊本のご案内をせねばなりません。

今回の「わがスーヴェニール」。切っ掛けは父の死です。

遺品整理の時に出てきた古びた大学ノート8冊程。そこには恋、別れ、浪漫、

戦争と父の青春がありました。口数の少なかった父からの問いかけ。晩年の

父は、朝から数社の新聞を読み漁り、テレビの前に居座り、外に出ることを

嫌い、唯一のたのしみは麻雀でした。

ー親父にも青春があったー

文面から若かりし頃の父の声が聞きたくなりました。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=16767

わがスーヴェニール 下地はるお戯曲選

下地はるお 著

天心堂出版部 刊

1,000円(税込)

好評発売中!

https://www.kosho.or.jp/abouts/?id=12030870

━━━━━━━【自著を語る 番外編】━━━━━━━━━

「紙の本と、出版の未来」

ベアナガタ(SPF syndicate 代表 永田勝徳)

本稿のタイトルでもあり、来る10月5日(土)13時より阿佐ヶ谷ロフトAにて

私の企画・主催・司会にて開催される同名のトークライブ、つまり、

「紙の本と、出版の未来」

なぜにこのような野心的かつ大胆な名を冠したのか。

その理由を問われれば、こうである。

「ただ単に、紙の本好きが嵩じて…」

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=16613

トークライブ『紙の本と、出版の未来』 10月5日(土)

企画・主催・司会進行:SPF syndicate ベアナガタ(永田勝徳)

予約(会場観覧/ライブ配信視聴)受付中!

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/287251

━━━━━━━【大学出版へのいざない22】━━━━━━━━━

平和国家の戦争論ー今こそクラウゼヴィッツ『戦争論』を読む

植村秀樹(流通経済大学法学部教授)

「平和国家」を標榜してきた戦後の日本、すなわち日本国は、看板だけでなく

実態も概ねそれを裏切るものではなかった。それが今、曲がり角に来ている。

というより、むしろ風前の灯火と呼ぶべき状態にある。

本書はそうした問題意識を背景としている。

私は主に戦後の再軍備過程とその後の防衛政策の展開、および日米安保

体制との連関についての研究に取り組んできた。日米両国の一次史料に基づく

実証研究に加えて、沖縄・普天間基地の間近に居を構え、半年余りにわたって

現地調査に当たってこともある。しかし、このたび上梓したのは、そうした

研究とは少々異なるものである。戦後平和論の限界がどこにあるのかを見極め、

新しい平和論の礎石のひとつらんとの思いから執筆したものである。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=16370

平和国家の戦争論ー今こそクラウゼヴィッツ『戦争論』を読む

植村秀樹(流通経済大学法学部教授) 著

流通経済大学出版会 刊

4,400円(税込)

ISBN:978-4-911205-01-3(C3031)

好評発売中!

https://www.rku.ac.jp/about/data/organizations/publication/

━━━━━━【「小栗虫太郎展」開催のお知らせ】━━━━━━

『黒死館殺人事件』連載から90年記念して、東京古書会館にて

小栗虫太郎展を開催いたします。複製を含む貴重な資料を展示します。

会期中はギャラリートークも開催しますので、ぜひご来場ください。

東京古書組合ホームページ内

『黒死館殺人事件』連載90年記念 小栗虫太郎展

https://www.kosho.ne.jp/?p=1182

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

印刷博物館「写真植字の百年」

会期:2024年9月21日(土)~2025年1月13日(月・祝)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

写真植字の登場は、デザインや印刷、出版業界に大きな変革をもたらしました。

発明から100年を記念し、その歩みをたどり、与えた影響を探ります。

その他、詳細はホームページをご覧ください。

https://www.printing-museum.org/collection/exhibition/t20240921.php

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第23回

書名:〈善〉のイデアと非命題的なもの―プラトン『国家』篇研究―

著者名:川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学)

出版社名:東北大学出版会

判型/ページ数:A5判/228頁

税込価格:4,950円

ISBNコード:978-4-86163-397-3

Cコード:3011

2024年10月刊行予定

https://www.tups.jp/book/book.php?id=481

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

9月~10月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年10月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その403・9月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

「紙の本と、出版の未来」

「紙の本と、出版の未来」ベアナガタ(SPF syndicate 代表 永田勝徳) |

|

本稿のタイトルでもあり、来る10月5日(土)13時より阿佐ヶ谷ロフトAにて私の企画・主催・司会にて開催される同名のトークライブ、つまり、

「紙の本と、出版の未来」 なぜにこのような野心的かつ大胆な名を冠したのか。 その理由を問われれば、こうである。 「ただ単に、紙の本好きが嵩じて…」 そもそも、なぜ「紙の本」にかくも心奪われて生きてきたのか? 「紙の本」という我々が生み育み継承してきたこの素晴らしい文化そのものの有り様について、今こそすべての垣根を取り払い、それぞれの立場を尊重しつつ深く思いを致すべき時なのではないだろうか? これらを踏まえつつ、当日会場にお運びいただける、そして本稿をお読みになられている皆様にこそ、私も含めた登壇者との議論に積極的に参加いただき(「第四部:来場者の皆様との質疑応答」)、本イベントを通じて前向きかつ建設的な「未来への提言」の取りまとめを試みようというのが、今回のトークライブを企画するにあたっての、最大にして唯一の「理由」である。 それはやはり |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

平和国家の戦争論

ー今こそクラウゼヴィッツ『戦争論』を読むー

【大学出版へのいざない22】

平和国家の戦争論ー今こそクラウゼヴィッツ『戦争論』を読むー

|

|

「平和国家」を標榜してきた戦後の日本、すなわち日本国は、看板だけでなく実態も概ね

それを裏切るものではなかった。それが今、曲がり角に来ている。というより、むしろ風前の灯火と呼ぶべき状態にある。本書はそうした問題意識を背景としている。 私は主に戦後の再軍備過程とその後の防衛政策の展開、および日米安保体制との連関についての研究に取り組んできた。日米両国の一次史料に基づく実証研究に加えて、沖縄・普天間基地の間近に居を構え、半年余りにわたって現地調査に当たってこともある。しかし、このたび上梓したのは、そうした研究とは少々異なるものである。戦後平和論の限界がどこにあるのかを見極め、新しい平和論の礎石のひとつらんとの思いから執筆したものである。 結論を言えば、これからも平和国家であり続けるためには、戦争論の研究が必須である。 「哲学者たちの平均的教養の狭隘さと貧困……が原因で、クラウゼヴィッツの著作のような書物が哲学者たちの関心の外にあり、忘れ去られていたのだ。」 19世紀のプロイセンの将軍カール・フォンクラウゼヴィッツのこの古典的名著は、今もその輝きを全く失っていない。「クラウゼヴィッツはもはや時代遅れ」、「戦争は新しい段階に入った」という声もあるが、そうであろうか。ロシアのウクライナ戦争もイスラエルのガザ戦争も、国民国家(ネーション・ステート)によるネーションをめぐる武力行使、すなわち、ネーションの戦争という、フランス革命戦争以来の近代戦争の本質は、何ら変わっていない。 軍事的かつ歴史的、そして哲学的にネーションの戦争の本質に迫ったのが『戦争論』であり、今日に至るまで、これに代替しうる、ないし超えるものは現れていない。このことは先の このクラウゼヴィッツ『戦争論』を軽視してきたのが、わが日本国の平和主義者たちで 戦後民主主義の旗頭と目される政治学者の丸山眞男もしかりである。丸山の戦争観もまた軍隊体験に深く依存しており、したがってその平和論も体験からほとんど直接的に導き出されたものであった。このように戦争体験に依存した平和論がもはや、平和と繁栄を謳歌してきた現代の世代に響くものではなく、その当然の帰結として行き詰まりを見せているのは、当然の成り行きというべきであろう。 私の勤務する大学の学生の多くが「日米安保は、米国が日本を守ってくれる有り難いもの」と考えている。戦後体制――「戦後レジーム」と呼んでもよい――が敗戦後の占領と米国の 近年改善の兆しが見られるとはいえ、日本のクラウゼヴィッツ研究はきわめてお粗末な状態にある。「国民万歳」を叫んだフランス革命軍に接したゲーテは、「世界史は新たな段階に入った」と喝破した。その戦争を軍事的のみならず、歴史的、政治的、そして哲学的に深く 自分の本来の専攻領域を超えてまで、私がクラウゼヴィッツ『戦争論』の歴史的かつ哲学的背景――カント、モンテスキュー、マキアヴェリらの影響を考えることを抜きに『戦争論』は理解できない――にまで掘り下げて読み解き、これを平和論の基盤に据えようと私が提案するのは、平和国家・日本の行く末に対する危機感に他ならないが、同時に、戦後社会科学の欠落の一部を埋めるものとも考える所以である。 戦争論なき平和論は無力であろう。平和に関心を持ち、日本国がこれからも平和国家で |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |