。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第138号

。.☆.:* 通巻398・7月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見27】━━━━━━━━━━

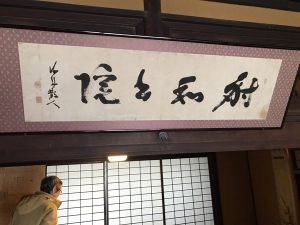

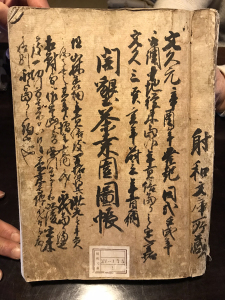

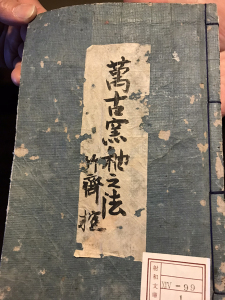

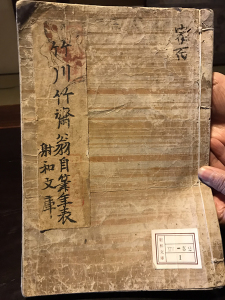

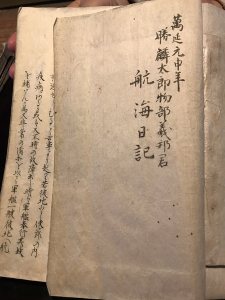

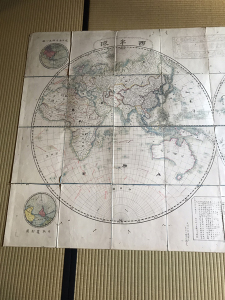

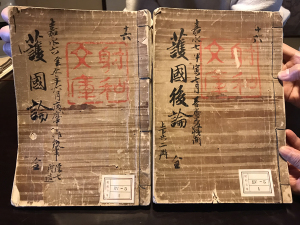

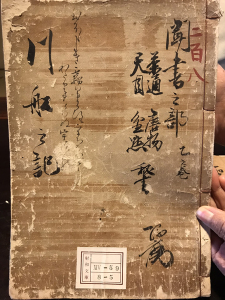

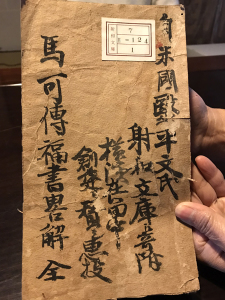

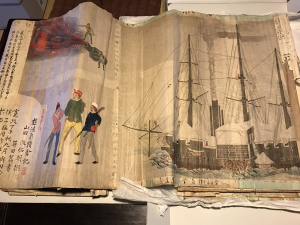

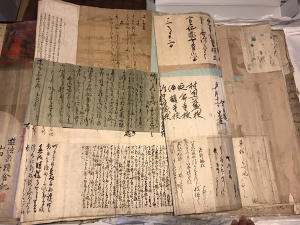

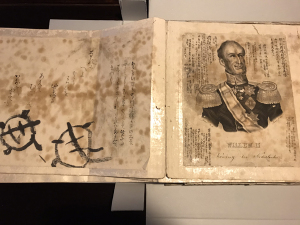

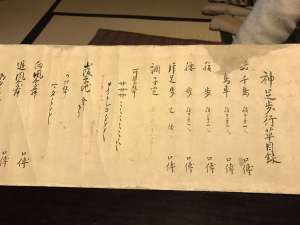

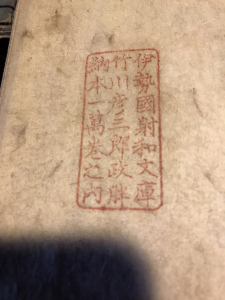

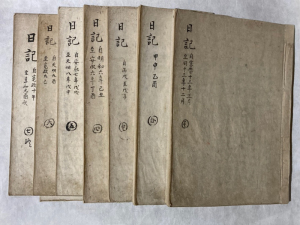

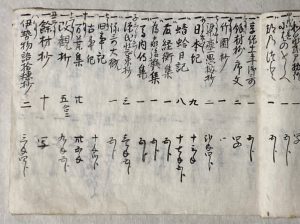

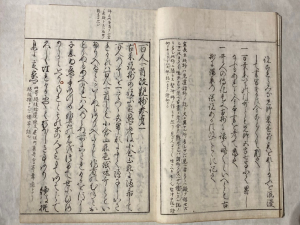

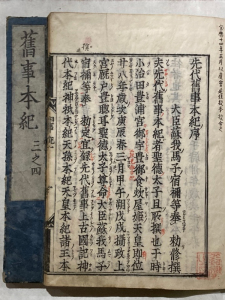

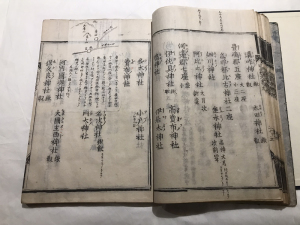

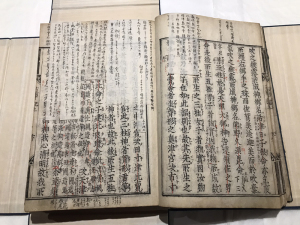

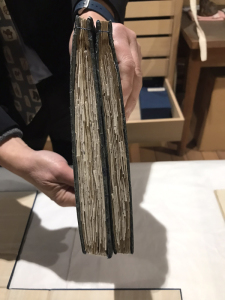

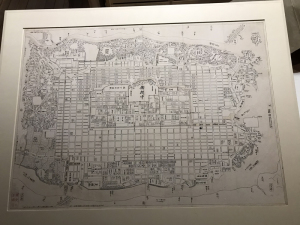

射和文庫 幕末の書物と人のネットワーク

南陀楼綾繁

松阪での書庫取材、3か所目に向かう。さきほど取材した本居宣長記念

館の名誉館長・吉田悦之さんが車で案内してくれる。私を松阪に導い

てくれた谷根千工房の山﨑範子さんも一緒だ。

中心部から20分ほど南に走ると、櫛田川に出る。そこにかかる両郡橋は

飯野郡(現・松阪市)と多気郡を結ぶことから名づけられた。その飯野郡

側にあるのが、射和(いざわ)という町だ。

古くからの屋敷が並ぶ、静かな町並みである。

「ここは櫛田川上流の丹生(にう)で産出された水銀を加工した伊勢白粉で

発展しました。

財を築いた家が多く、伊勢商人発祥の地と呼ばれます」と、吉田さんが

教えてくれる。

伊勢商人の多くは松坂の出身で、三井グループもこの地が発祥だ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=15294

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━【懐かしき古書店主たちの談話】━━━━━━━━━

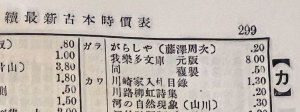

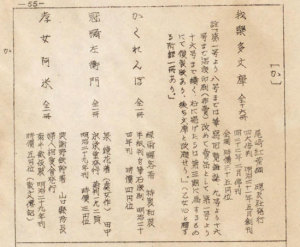

懐かしき古書店主たちの談話 第7回

日本古書通信社 樽見博

「日本古書通信」の定期購読者には今も綴じ込みカバーを謹呈している。

PCが普及する前は、タナックというカード式の印刷機で宛名を封筒に

直接印刷していた。カードの管理は、八木福次郎の妻たね子さんがして

おり、カバー送付用の封筒宛名はたね子さんが手書きしていた。

非常に達筆な方であった。カバーを封入して発送するのは私の仕事で、

どんな読者がいるかがそれで分かった。こんな有名な人が定期読者なん

だと感心しながらゆっくり作業していたら、八木から怒られたことがあった。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=15182

※当連載は隔月連載です

━━━━━━━━━【展示会のお知らせ】━━━━━━━━━

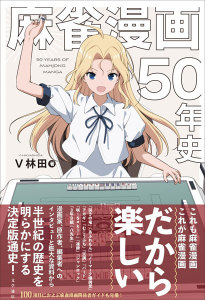

麻雀漫画は、どのような変遷をたどってきたのか

麻雀漫画の歴史について記した研究書

V林田『麻雀漫画50年史』(文学通信)の刊行にあわせ

同書を書くために著者がこれまで集めた

麻雀漫画単行本・雑誌および関連資料を展示します

「『麻雀漫画50年史』刊行記念 麻雀漫画の歩み展~1969―2024~」

7月12日(金)-7月20日(土)

※7月14日(日)15日(月・祝)は休館日

時間:月曜~金曜 10時-18時/土曜 10-17時

会場:東京古書会館 2階情報コーナー

料金:無料

主催:文学通信

共催:東京都古書籍商業協同組合

イベント最新情報はこちら

文学通信

https://bungaku-report.com/MahjongManga50.html

東京古書組合WEBサイト「東京の古本屋」

https://www.kosho.ne.jp/?p=1083

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

今回は更新ありません

━━━━━【7月10日~8月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

光が丘 夏の古本市

期間:2024/06/19~2024/08/04

場所:リブロ光が丘店

練馬区光が丘5-1-1 リヴィン光が丘5階

------------------------------

フジサワ古書フェア

期間:2024/06/20~2024/07/17

場所:フジサワ名店ビル 有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

東京愛書会

期間:2024/07/12~2024/07/13

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

横浜めっけもん古書展

期間:2024/07/13~2024/07/14

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市

期間:2024/07/18~2024/07/31

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F中央エレベーター前&中央エスカレーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

------------------------------

趣味の古書展

期間:2024/07/19~2024/07/20

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.tokyo

------------------------------

杉並書友会

期間:2024/07/20~2024/07/21

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

港北古書フェア

期間:2024/07/25~2024/08/05

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

最寄駅:横浜市営地下鉄 センター南駅

URL:http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第一回 ひろしまゲートパーク古本即売会

期間:2024/07/26~2024/07/28

場所:ひろしまゲートパーク(旧広島市民球場跡地)

------------------------------

和洋会古書展

期間:2024/07/26~2024/07/27

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

中央線古書展

期間:2024/07/27~2024/07/28

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

好書会

期間:2024/08/03~2024/08/04

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2024/08/09~2024/08/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7

------------------------------

第37回 下鴨納涼古本まつり

期間:2024/08/11~2024/08/16

場所:下鴨神社 礼の森にて

URL:https://kyoto-koshoken.com/

------------------------------

BOOK DAY とやま駅

期間:2024/08/15

場所:富山駅南北自由通路

あいの風とやま鉄道中央口改札前

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国989書店参加、データ約676万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年7月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその398 2024.7.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================