■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第66号

。.☆.:* 通巻256・8月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

なお、1月から「シリーズ古書の世界」を連載しております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

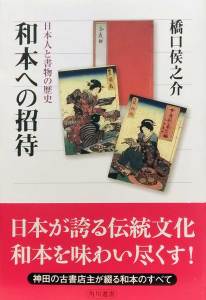

━━━━━━━━━【シリーズ古書の世界 第9回】━━━━━━━

江戸から伝わる古書用語 5 江戸時代の本屋の日記から

橋口 侯之介(誠心堂書店)

京都の本屋・風月庄左衛門の日記からもう少し紹介しよう。これは

業界用語そのまま書かれたいわば業務日誌である。

例えばこんな表現がある。「万歳講丸源、若州買物出ス」というの

は丸屋源兵衛方で行われた万歳講に、若狭からの買い物品を出した、

ということである。本屋仲間公式の市場のほかに私的な市もあった。

そのひとつである万歳講の場で若狭方面から仕入れた一口物を出品

したのだ。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4067

誠心堂書店

http://seishindo.jimbou.net/catalog/index.php

━━━━━【8月10日~9月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

第13回 丸善博多店 古本まつり(福岡県)

期間:2018/08/03~2018/09/02

場所:丸善博多店特設会場

福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8F

--------------------------

第11回 カジル横川古本市(広島県)

期間:2018/08/06~2018/08/15

場所:横川駅前フレスタモール カジル横川1階通路

広島市西区横川町3-2-36 JR横川駅隣接

--------------------------

第27回 東急東横店 渋谷大古本市

期間:2018/08/07~2018/08/14

場所:渋谷駅 東急東横店 西館8階 催物場

--------------------------

2018 阪神夏の古書ノ市(大阪府)

期間:2018/08/08~2018/08/14

場所:阪神梅田本店 8階催事場

大阪市北区梅田1-13-13

--------------------------

MODI 柏モディ 古本市(千葉県)

期間:2018/08/08~2018/08/21

場所:MODI 柏モディ3F 千葉県柏市柏1-2-26

--------------------------

城北古書展

期間:2018/08/10~2018/08/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第31回 下鴨納涼古本まつり(京都府)

期間:2018/08/11~2018/08/16

場所:下鴨神社糺の森 京都府京都市左京区下鴨泉川町59

URL: http://koshoken.seesaa.net/

--------------------------

京都マルイ 夏の古本市(京都府)

期間:2018/08/16~2018/08/19

場所:京都マルイ(店頭四条通り側)

京都市下京区四条河原町真町68

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2018/08/23~2018/08/26

場所:JR浦和駅西口徒歩5分 マツモトキヨシ前

--------------------------

ぐろりや会

期間:2018/08/24~2018/08/25

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL: http://www.gloriakai.jp/

-------------------------

オールデイズ (愛知県)

期間:2018/08/24~2018/08/26

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

好書会

期間:2018/08/25~2018/08/26

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第87回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2018/08/29~2018/09/04

場所:くすのきホール

西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場

URL: http://furuhon.wix.com/tokorozawafuruhon

--------------------------

東京愛書会

期間:2018/08/31~2018/09/01

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL: http://aisyokai.blog.fc2.com/

--------------------------

杉並書友会

期間:2018/09/01~2018/09/02

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

TEL:03-3339-5255(会期中のみ)

--------------------------

9月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2018/09/01~2018/09/02

場所:神奈川古書会館1階特設会場

横浜市神奈川区反町2-16-10

--------------------------

第34回 古本浪漫洲 Part1

期間:2018/09/04~2018/09/06

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2018/09/06~2018/09/09

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

紙魚之會

期間:2018/09/07~2018/09/08

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第34回 古本浪漫洲 Part2

期間:2018/09/07~2018/09/09

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

博物館古書市(名古屋)

期間:2019/09/08~2018/09/17

場所:名古屋市博物館 名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1

--------------------------

第34回 古本浪漫洲 Part3

期間:2018/09/10~2018/09/12

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

第34回 古本浪漫洲 Part4

期間:2018/09/13~2018/09/15

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

書窓展(マド展)

期間:2018/09/14~2018/09/15

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは8月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国935書店参加、データ約630万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=22

┌─────────────────────────┐

次回は2018年8月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその256 2018.8.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:小野祥之

==============================