破棄する前に1

|

|

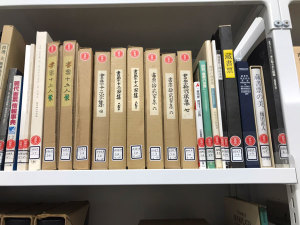

古本好きの常で、買うほどには読まない。私もその典型的な一人である。勿論本はかなり読むほうだが、少しでも興味がわけば買ってしまい、ついでにその関連の本まで手を伸ばし、

積ん読山は高い山脈と化していく。幸い田舎住まいで子供たちは独立して家を出ており、家内と二人だけだから本を置くスペースは十分にある。妻の時々口にする苦情と、お父さん死ぬまでにはこの本なんとしてよね、という気の強い娘の説教さえ聞き流せば問題はいまのところない。 2年ほど前に両親を看取った八畳の和室と広い縁側を書斎に変えた。北向きの6畳間を書斎兼書庫にしていたが、この部屋は冬寒すぎて使えないし、本だらけで何も出来ない。母の残した裁ち板を机に改造して部屋の真ん中に据え周囲を書棚にした。北側は窓で南側の縁側の戸を開ければ、夏場でも涼しい。その前に1000冊ほどの蔵書を知り合いの古本屋に処分した。 すっきりした書斎を自慢したが、書店主は言ったものだ。「駄目ですよ、本を少し整理するとそれ以上に増えますから」。まことにその通り、今や書棚の前はまた積ん読山脈となってしまった。 週三日勤務になって家で過ごす時間も増え、この書斎で過ごすのは心休まる至福の時間である。積ん読山を時々整理して処分して良いものと、段ボール箱に入れて物置部屋や使っていない押し入れに仕舞うものを分類する時もある。執筆に関連する物は机の周囲に揃える。書棚は完璧ではないがテーマごとに整理してある。この数年ある執筆テーマの関連で宮沢賢治の研究書がたまってきた。近代文学研究書の中で最も数が多いのは漱石だろうが、賢治も半端ではない。私にとって賢治は中心テーマではないからさほどの量ではないが、その賢治関連書の書棚にある『宮沢賢治論・1・人と芸術 恩田逸夫』(東京書籍)という、いつ買ったか記憶にない本が目にとまった。 様々な研究者の賢治論を集めた本だろうし、端本だから必要ないかなと開いてみた。するとこの本は恩田逸夫の没後に出された初めての賢治関連の単著で三冊からなるものと分かった。編者の原子朗と小沢俊郎は知っていたが恩田のことは全く知らなかった。私が賢治関連書で最初に読み通したのは、堀尾青史氏の『年譜宮澤賢治伝』(中公文庫・1991)だったが、書棚に並んでいるのは中村稔、天沢退二郎、入沢康夫、古いところでは佐藤勝治や小田邦雄の本である。最初に書いたように本を買うばかりで未読の本が多いから、賢治研究書を読んでいれば当然恩田の名も知っていたのだろう。ただ、手元にある草野心平編『宮澤賢治研究』(昭和33・筑摩書房)にも、宮澤賢治全集別巻『宮澤賢治研究』(昭和44・筑摩書房)にも恩田の論考はなく、河出書房新社の『文芸読本 宮澤賢治』(昭和52)にも収録されていない。 『新文芸読本 宮澤賢治』(1990)に唯一、「詩篇「春と修羅」の主題と構成」という10頁の論考が収録されていた。その執筆者紹介は「一九一六年東京生まれ。東京大学文学部国文科卒業。明治薬科大学教授。跡見学園短大・武蔵野女子大学講師。著書に『宮沢賢治論』全三冊(東京書籍)、『北原白秋』(清水書院)。七九年児童文学会賞受賞。七九年八月歿」とある。『北原白秋』は生前唯一の単著ということになろう。賢治研究者としては知る人ぞ知るといった感じの方であったのかもしれない。 しかし、この『宮沢賢治論1』巻末に収められた小沢俊郎氏の「回想 恩田逸夫と宮沢賢治」を読んで衝撃的ともいえる感動を覚えた。この回想は小沢の病床での執筆で、恩田の『宮沢賢治論』全三冊同時刊行が1981年10月27日であるが、翌年3月14日に61歳で亡くなっており、絶筆に近いものであったのだ。それによれば、恩田と小沢は東大で昭和21年5月入学の同期、恩田は最年長で30歳、水戸高校を経て京大文学部哲学科在学中に陸軍入営、大陸で転戦し昭和21年復員、陸軍では中隊長だった。京大には戻らず、東大国文学科に専攻を変えて入学。恩田の卒論は「年少文学論攷」であった。児童文学はまだ研究の対象ではない時代であったが、その論攷の中で宮沢賢治を取り上げた。卒業半年後に「宮沢賢治友の会」が発足、ここから小沢も共に賢治研究の道を進むことになった。 「宮沢賢治友の会」は当初『宮沢賢治全集』を出していた十字屋書店をバックに研究誌「四次元」を発行していたが、十字屋が手を引き、佐藤寛が発行人となった。恩田は実質的なプロモーターとなり編集を主導した。友の会を「宮沢賢治研究会」に変更、賢治を近代文学の研究対象に据える方向に導いた。恩田は戦後賢治が広く読まれるようになる中で間違いなく賢治研究の先駆者であったのだ。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

破棄する前に1

2024年11月25日号 第407号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その407 11月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『戦前モダニズム出版社探検—金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか』

高橋輝次

2.『在日コリアン翻訳者の群像』

斎藤真理子

3.『大正大学出版会から「地域人ライブラリー」創刊』

渡邊直樹(大正大学客員教授・大正大学出版会 編集長)

4.『最小の病原—ウイロイド』

佐野輝男(弘前大学名誉教授)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(333)】━━━━━━━━━━

『戦前モダニズム出版社探検—金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか』

高橋輝次

私は今まで出した古本エッセイ集でも、近代日本の出版社やその編集者の

仕事に注目し、限られた資料をもとに種々探索した成果を発表してきた。

今度の本も論創社刊の『編集者の生きた空間』(2017年)に続く出版史が

中心の本である。

ここでは第一次世界大戦後、欧州で興った新しい思想、文学、美術の潮流

(未来派、立体派、表現派、ダダ、シュルレアリスムなど)の影響を受け、

日本でも大正末から昭和初期にかけて春山行夫編集の『詩と詩論』や北園克衛

編集の『レスプリ・ヌーボウ』を始めとするモダニズム文学や詩、美術の創作

活動が盛んになる頃、いち早くその動向に注目して彼らの活動を陰で支援した

出版社群があった。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17502

『戦前モダニズム出版社探検

—金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか』

高橋輝次 著

論創社 刊

3,300円(税込)

ISBN:978-4-8460-2405-5(Cコード:0095)

好評発売中!

https://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━【自著を語る(334)】━━━━━━━━━━

『在日コリアン翻訳者の群像』

斎藤真理子

京都に遊びに行ったら、できてしまった本である。

前々から作家の黒川創さんに「しばらくこっちに滞在して翻訳もやったら

いいじゃないですか」といわれていて、それはいいなとずっと思っていた。

そしていよいよ今年実行することになったのだが、そうこうするうちに

「せっかく来るなら何か話しなさいよ、編集グループSUREで本にするから」と

いう運びになった。ありがたいことである。

では、テーマを何にしようかという段で思いついたのが、「昔、朝鮮半島の

文学を翻訳していた人たちの多くは在日コリアンだったな」という思い出だ。

私はこれらの大先輩たちに大いに恩義がある。そこで、私が二十代のころに

読んだ本を中心に、どんな作品がいつごろ翻訳されてきたか、ざっと歴史を

振り返ってみたらどうかと思ったのだ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18104

在日コリアン翻訳者の群像

斎藤真理子 著

2,640円(税込)

編集グループSURE 刊

電話・FAX:075-202-9522

好評発売中!(購入は下記よりご確認ください)

https://www.groupsure.net/post_item.php?type=books&page=240922zainichi

━━━━━━━━━━【自著を語る 番外編】━━━━━━━━━━

『大正大学出版会から「地域人ライブラリー」創刊』

渡邊直樹(大正大学客員教授・大正大学出版会 編集長)

大正大学出版会では11月5日、地域創生に寄与する書籍シリーズ

「地域人ライブラリー」を創刊しました。「地域人ライブラリー」は、

2015年9月に創刊し2023年5月の第89号まで、別冊2冊を

含め91冊を全国の書店で販売してきた雑誌『地域人』の記事をもとに

編集する新たな書籍シリーズです。

雑誌『地域人』は「地に生きる、地を生かす」をコンセプトに、地域を

元気にする「地域人」の様々な活動、先進事例を解説・論評を加えて紹介し、

地域創生のためのテキストとしても活用していただいてきました。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18108

「生きものを甘く見るな」/養老孟司 著

四六判 並製本 208頁/ISBN:978-4-909099-84-6

「生きるための農業 地域をつくる農業」/菅野芳秀 著

四六判 並製本 240頁/ISBN:978-4-909099-85-3

「本」とともに地域で生きる/南陀楼 綾繁 著

四六判 並製本 296頁/ISBN:978-4-909099-86-0

「地域人ライブラリー」創刊

大正大学出版会 刊

各1,980円(税込)

好評発売中!

https://www.tais.ac.jp/guide/research/publishing/chiikijin_list/

━━━━━━━━━━【大学出版へのいざない24】━━━━━━━━━

『最小の病原—ウイロイド』

佐野輝男(弘前大学名誉教授)

“ウイロイド”—この聞き慣れない名称は、1920年代北米から流行が

拡がった塊茎がやせ細るジャガイモの病気から発見された病原につけ

られた造語で、それは菌類や細菌はもちろん、ウイルスよりさらに

小さな病原であった。発見から50年、本書はウイロイド研究の進歩を

この分野を専門とする著者が独自の観点からまとめたものである。

第Ⅰ章では本邦のウイロイド研究の幕開けとなったホップ矮化病に

ついて、まず、発生当時の状況とそれが世界に例をみない新病害であった

こと、なぜそんな奇病が突如日本に出現したのか? 背後に潜む伝染源の

探索とその結果見えてきたホップ矮化病発生の謎が解き明かされる。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17637

最小の病原-ウイロイド

佐野輝男 著

弘前大学出版会 刊

3,465円(税込)

ISBN:9978-4-910425-16-0(Cコード:3045)

2024年12月20日発行予定

https://hupress.hirosaki-u.ac.jp/books/p14560/

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」

著者名:南陀楼綾繁

出版社名:皓星社

判型/ページ数:A5判並製/256頁

税込価格:2,530円

ISBNコード:978-4-7744-0840-8

2024年12月13日発行予定

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第25回 最終回

書名:張載思想研究 ― 宋明理学の中の「太虚」説

著者名:山際明利

出版社名:北海道大学出版会

判型/製本形式/頁数:A5判/上製/328頁

税込価格:11,000円

ISBNコード:978-4-8329-6899-8

Cコード:3010

2024年12月10日発行予定!

https://www.hup.gr.jp/items/92342089

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

11月~12月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年12月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その407・11月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

『在日コリアン翻訳者の群像』

『在日コリアン翻訳者の群像』斎藤真理子 |

|

京都に遊びに行ったら、できてしまった本である。

前々から作家の黒川創さんに「しばらくこっちに滞在して翻訳もやったらいいじゃないですか」といわれていて、それはいいなとずっと思っていた。そしていよいよ今年実行することになったのだが、そうこうするうちに「せっかく来るなら何か話しなさいよ、編集グループSUREで本にするから」という運びになった。ありがたいことである。 では、テーマを何にしようかという段で思いついたのが、「昔、朝鮮半島の文学を翻訳していた人たちの多くは在日コリアンだったな」という思い出だ。私はこれらの大先輩たちに大いに恩義がある。そこで、私が二十代のころに読んだ本を中心に、どんな作品がいつごろ翻訳されてきたか、ざっと歴史を振り返ってみたらどうかと思ったのだ。 今、現代韓国の小説や詩が日本でずいぶんたくさん読まれるようになった。しかし少なくとも二〇一〇年代前半ぐらいまでは、韓国文学に興味を持つ読者は本当にごくわずかだった。もっとさかのぼれば、金芝河(キム・ジハ)など強い政治的メッセージを持つ文学者のものが集中的に訳された時代があり、尹興吉(ユン・フンギル)という作家に関心が集まった時代もあり、それよりずっと前には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の文学ばかりが翻訳されて、大韓民国には見向きもされない時代があった。どんな作品が選ばれ翻訳されるかは、どちらかというと政治的な理由で決定されることが多く、こうした縛りが解けたのは、韓国の民主化を経た一九九〇年代以降と言ってよいのではないだろうか。 二、三の例外を除けばお世辞にも読者が多いとはいえないそれらの翻訳を、長い間、在日コリアンの翻訳者たちが担ってきた。理由は明白で、そもそも日本人でそんなことをやろうとする人がいなかったからだ。日本人の文芸翻訳者が本格的に登場するのは七〇年代からである。 戦前からのキャリアということでいうと、在日コリアンとはいえないが金素雲(キム・ソウン)というビッグネームがいる。一九四〇年に出された短編集を見ると、作家の金史良(キム・サリャン)が李光洙(イ・グァンス)の翻訳を手がけていたりもする。一九四五年の解放後は許南麒(ホ・ナムギ)、姜舜(カン・スン)、安宇植(アン・ウシク)、李丞玉(イ・スンオク)など、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)の文化芸術担当だった人々が旺盛に仕事をした。この中のかなりの人が後にそこから離れ、別の道を歩むようになるが、これは在日作家と同じだ。翻訳の世界の中にも否応なく南北分断があった。 私が八〇年代に古書店を回って買い集めた、リアルタイムの韓国を感じさせる文芸書は、 姜舜と安宇植の翻訳によるものが多かった。また、金素雲が手がけた全五巻の『現代韓国文学全集』や、岩波文庫に入っている金素雲と許南麒の翻訳も一生けんめい読んだ。何しろ絶対数が少なかったので、コンプリートしようと思えばできたのである。 それに比べたら現在は、毎月出る韓国文学の新刊書を全部読むなんてまずできない。韓国文学の普及のために活動している一般社団法人「KーBOOK振興会」の調べによれば、二〇一六年に日本語に翻訳出版された韓国文学関連書は二二冊だったそうだが、二〇二一年には八七冊に増えている(二〇二二、二三年もさらに増えたそうだ)。 だからとても単純に比較などできないが、今も多くの在日コリアンやニューカマーの翻訳者・出版関係者が文学の紹介に力を尽くしており、こうした人々の姿には、今も昔も共通の 面影がある。つまり、読者が多かろうが少なかろうが、それが必要な仕事と信じて翻訳・出版に向かう静かな情熱のようなものである。 さまざまな翻訳者の来歴を追ううちに、皮千得(ピ・チョンドゥク)という韓国の有名な 英文学者・随筆家と、ある文芸同人誌に集まった在日文学青年たちの出会いを見つけたのが、この本を作りながら迎えたクライマックスだった。雑誌の名前は『プルシ』(「火花」という意味)、一九五七年に立て続けに三号出して休止になってしまった、きわめて洗練された詩の同人誌である。ここに姜舜や安宇植、また後に黒人文学の研究者となる黄寅秀(ファン・インス)らが集まり、朝鮮半島の現代詩に加えて、レールモントフやディラン・トマス、ラングストン・ヒューズなどのすばらしい日本語訳が並ぶのだが、そこに尹東柱の詩「自画像」の英訳がさらりと混じっていたのである。この英訳が、皮千得のものだった。 当時、『プルシ』のメンバーが在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)に近い民族学校の教員たちだったことを考えれば、この出会いはなかなか興奮させられることなのである。この興奮を共有してくれたのは、レクチャーの場に立ち会ってくださった黒川創さん、歴史家の水野直樹さんをはじめ一握りの方々にすぎないが、一緒に「えーっ」と驚くことができて嬉しかった。 一方で刊行後、諸先輩方から「あの人は入れてほしかった」「あの人が何で入ってないの」といった声を多々頂戴したのには驚いた。九〇年代以降の翻訳書にはあまり言及しなかったため、こうなることはある程度予想していたが、予想以上に早く、予想以上にたくさんのご意見をいただいたのである。その理由を考えてみるに、多くの方が、翻訳という地味な仕事について「報われてほしい」という気持ちを持っていらっしゃるのではないかと思われた。それが 確認できたので、幸せな本である。 それとともに、この本こそは「日本の古本屋」の存在がなければできなかったことも書いておきたい。かつて読んだが九一年に留学するときに手放してしまったあの本、この本を次々にインターネット古書店で買い集め、途中で思わぬ掘り出し物も多々あった。その意味でも収穫の多い本だった。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

『大正大学出版会から「地域人ライブラリー」創刊』

『大正大学出版会から「地域人ライブラリー」創刊』渡邉直樹(大正大学客員教授・大正大学出版会 編集長) |

|

大正大学出版会では11月5日、地域創生に寄与する書籍シリーズ「地域人ライブラリー」を創刊しました。「地域人ライブラリー」は、2015年9月に創刊し2023年5月の第89号まで、別冊2冊を含め91冊を全国の書店で販売してきた雑誌『地域人』の記事をもとに

編集する新たな書籍シリーズです。 雑誌『地域人』は「地に生きる、地を生かす」をコンセプトに、地域を元気にする「地域人」の様々な活動、先進事例を解説・論評を加えて紹介し、地域創生のためのテキストとしても活用していただいてきました。現在、雑誌『地域人』は休刊していますが、「地域創生」はいまも日本が取り込むべき課題であることは変わりません。『地域人』で8年間にわたり蓄積したコンテンツをもとに企画した「地域人ライブラリー」は、地域創生を進めるうえでのヒントとなる貴重な資源となるでしょう。 その第一弾として、以下の3冊を11月5日に同時発売いたしました。 『生きものを甘く見るな』養老孟司 『生きるための農業 地域をつくる農業』菅野芳秀 『「本」とともに地域で生きる』南陀楼綾繁 「日本の古本屋」の場をお借りして、この中の1冊、『「本」とともに地域で生きる』をご紹介いたします。雑誌『地域人』では特集、連載を含めて、地域に根差した本屋さん・図書館・ローカルメディアなど、本がある場所と、それに携わる人たちの活動をたびたび取り上げてきました。たとえば、こんな特集です。「本屋が楽しい まちが楽しい!」(第50号)、「本屋は続くよ」(第75号)、「こんな図書館のあるまちに住みたい」(第33号)、「図書館とまちづくり」(第42号)、「ローカルメディアと地域おこし」(第22号)。 全国で展開する「一箱古本市」の生みの親であり、本をこよなく愛するライターの南陀楼綾繁さんには、『地域人』の「本」に関わる特集の多くに企画段階から関わっていただきました。また連載ページ「コアコア新聞」内の人気コラム「ローカルメディア力」の取材と執筆もしていただきました。それらの記事をまとめて1冊の書籍となったのが、『「本」とともに 地域で生きる』なのです。 既存の出版社・取次・書店など「出版業界」は、インターネット、SNSなどの隆盛に押され、読書に親しむ人数も時間も減少し、市場も縮小してビジネスとしては苦戦が続いています。しかし、そんななかでも「本」を愛する人たちの新たな動きが全国各地で出てきています。 確実に売れると見込んだ本しか既存の出版社が出さないのなら、自ら企画して少部数から スタートして低予算で本や雑誌をつくり、確実に収益もあげる。そうした出版活動。 「軽出版」や「AIによる雑誌つくり」などもはじまっています。 また本屋さんや図書館もイベント、カフェ、物販、学習スペースなど地域の人たちが集まる交流の場としての役割も大きくなっています。 こういった本を愛する人々の動きに後押しされるように、「出版業界」も、書店、図書館、出版社の間にかつてはあった「塀」が低くなり、「本」の現在と将来のために、交流するようになってきました。南陀楼さんも次のように書いています。 本を販売する本屋、本を所蔵する図書館、本を発行する出版社は、いわば兄弟のような関係でありながら、長い間、交わることが少なかった。さらに本屋については、新刊書店と古本屋は別の業界になっていた。しかし、2000年代に入ってから、お互いを隔てていた壁が少しずつ溶け出してきた。それは、売り上げのピークを迎えた1996年を経て、右肩下がりが続く この本には、山陰から「本の世界」を見つめてきた永井伸和さん(今井書店グループ元相談役)、リブロの店長、統括マネージャーを経て独立し、東京の荻窪で「本屋 Title」を開業した辻山良雄さんへのインタビューにはじまり、全国の特色ある34の本屋、7図書館、49のローカルメディアが取材・紹介されています。 「地域人ライブラリー」では、第一弾の3冊に続き、来年以降も、次のようなテーマの本を |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

『戦前モダニズム出版社探検

―金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか』

『戦前モダニズム出版社探検―金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか』高橋輝次 |

|

私は今まで出した古本エッセイ集でも、近代日本の出版社やその編集者の仕事に注目し、

限られた資料をもとに種々探索した成果を発表してきた。今度の本も論創社刊の『編集者の 生きた空間』(2017年)に続く出版史が中心の本である。 ここでは第一次世界大戦後、欧州で興った新しい思想、文学、美術の潮流(未来派、立体派、表現派、ダダ、シュルレアリスムなど)の影響を受け、日本でも大正末から昭和初期に 紀伊國屋書店出版部についても、以前、同書店のPR誌に内堀弘氏が「予感の本棚」を連載されたが、まだ本にまとまっていない。実は、私も旧著『古書往来』(みずのわ出版)の中で、同社から昭和8年以来、2年程出ていた文芸雑誌『行動』の編集長、豊田三郎の自伝的小説 今回、私は例によって古本展や目録で見つけた一冊の本や雑誌をきっかけにして、金星堂、厚生閣書店、椎の木社に関心をもち、おぼつかぬ足どりながら探索を続け、その成果を 探索の過程で、金星堂のPR誌『金星』や『金星堂ニュース』の内容を部分的ながら紹介できたこと、また金星堂の編集者でアナキストでもあった飯田豊二の生涯と仕事を比較的詳しく追跡できたことを秘かに自負している。ただ、正直に言って、難解と見なされている内外の 本書を読み返してみると、詩の引用などは多少しているが、それよりも新しい文学運動を担った文学者や出版人、編集者、画家たちの人物像や人間関係に、より焦点を当てて紹介している文章が多いのに気づいた。そういえば、むろん私のよりずっと体系的で卓越した文章だが、山口昌男氏の一連の精神史の執筆スタイルとも一寸似通ったところがありはしないか、と僭越ながら思っている私である。 例えば、吉田一穂と亀山巌の微妙な関係や『椎の木』の主宰者、百田宗治をめぐる室生犀星、伊藤整、春山行夫、北園克衛、左川ちか、高祖保、岩佐東一郎らの暖かい交流ぶりなどである。その人脈の豊かさには驚かされる。これらの文章を通して、私は亀山や百田の再評価を促したつもりである。 出版史としては他にも、私が40過ぎまで在社した創元社の戦前、文芸出版社としての歩みを、二代目社長矢部文治氏の遺稿エッセイ集をお借りしながらたどっている。また同社東京 さらに巻頭には「種村季弘の編集者時代」を収めている。これは種村氏が東大独文科を卒業後、光文社に入社して3年間程、編集者として働いた頃の数々のエピソードを氏のエッセイ集から探し出してまとめたもので、種村氏の仕事へのアプローチとしては異色のものではないかと思っている。なお、校了後、氏は東大在学中の後半に「東大新聞」の編集者として1年間 私は研究者でも文芸評論家でもなく、一介の古本好きの元編集者にすぎないので、その そこで、今回も曾根博義氏を始めとする多くのすぐれた近代日本文学や美術史の研究者たちの先行研究を大いに援用させていただき、感謝している。また古本で入手が困難な資料については日本近代文学館や神奈川近代文学館にコピーをお願いして種々お世話になった。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

『最小の病原—ウイロイド』

【大学出版へのいざない24】

『最小の病原—ウイロイド』

|

|

“ウイロイド”—この聞き慣れない名称は、1920年代北米から流行が拡がった塊茎がやせ細るジャガイモの病気から発見された病原につけられた造語で、それは菌類や細菌はもちろん、

ウイルスよりさらに小さな病原であった。発見から50年、本書はウイロイド研究の進歩をこの分野を専門とする著者が独自の観点からまとめたものである。 第Ⅰ章では本邦のウイロイド研究の幕開けとなったホップ矮化病について、まず、発生当時の状況とそれが世界に例をみない新病害であったこと、なぜそんな奇病が突如日本に出現したのか? 背後に潜む伝染源の探索とその結果見えてきたホップ矮化病発生の謎が解き明かされる。病原体というものは病気を起こすことで人々にその存在を知られ世に姿を顕わす。 第Ⅱ章はウイロイドの基本的性状に焦点を当てている。その本体はわずか数百ヌクレオチドの独自のタンパク質情報さえ担わない小さな環状1本鎖RNAである。しかしそれにもかかわらず、一旦宿主植物の細胞内に侵入すると、全てを宿主の機能に依存して自己複製し、感染細胞から隣接細胞、そして全身へと拡がる。そして、正常な代謝を攪乱して宿主を重篤な病的状態に陥らせ、深刻な農業上の被害を起こすのである。わずか400字詰め原稿用紙1枚程度の遺伝暗号文字(塩基配列)で構成されるRNAの鎖であるが、その中に存在する局所的な塩基配列や特異な分子構造に、複製、植物体内の移動、病原性発現に関わる機能、さらには多様な塩基変異を生み出して様々な宿主に適応する分子進化まで、多才な生物的機能を発揮する要素が詰め込まれていることが理解されるだろう。 第Ⅲ章は農作物生産の障害となるウイロイド病の伝染・流行を食い止めるための防除法の ウイロイドはジャガイモの病気から発見され、農作物の病原として研究が発展してきたが、第Ⅳ章ではウイロイドの有効利用の試みを紹介している。ウイロイド病の特徴の一つは植物が矮化することである。この性質を農業上の有用形質ととらえ、カンキツ類の矮性栽培に利用しようとする試みがなされたのである。たとえ個々の樹体は小さくなっても密植栽培することで、作業性の向上を図り且つ単位面積当たりの収穫量を上げることができるというのである。 最終第Ⅴ章はウイロイドとウイロイド病の起源を論じた章である。この奇妙な病原RNAは 本章では、まず、これまでに提案されたウイロイド起源説を解説し、次に、高等植物でしか このように本書は、ウイロイドという極小の複製体の分子構造、自己複製・増殖・移動機能、病原性発現機構から診断・防除、利用、そして分子進化と起源まで、ウイロイドとウイロイド病研究の全貌を描いたものである。先日、ある会合でウイロイドに関連した話をした際に、フィリピンの農学系大学院留学生から「ウイロイドという名前を初めて聞いた。あなたがこの研究をするきっかけは何か」という質問を受けた。フィリピンではココヤシを枯らすウイロイド病が大流行した歴史がある。まだまだウイロイドは馴染みの薄い病原のようだ。植物病理学、ウイルス学のほか、生物学、農学、微生物学、感染症学、進化生態学などに関心のある読者にも手に取っていただければ幸いである。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

2024年11月11日 第406号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第142号

。.☆.:* 通巻406・11月11日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

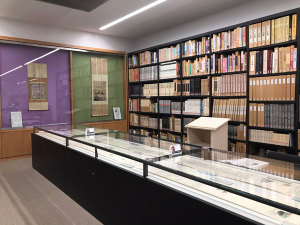

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見30】━━━━━━━━━━

室蘭市図書館 市民が寄贈した美術書と受け継がれた蔵書

南陀楼綾繁

9月20日の午前中に、JR室蘭駅に着いた。

室蘭は港の町である。駅からすぐ近くに室蘭港がある。

明治中期以降、日本製鋼所、輪西製鐵場(現・日本製鉄)などが設立され、

「鉄のまち」として発展してきた。

この日は6時45分に羽田空港を発ち、新千歳空港、南千歳から函館本線の

特急で東室蘭、そこで室蘭本線に乗り換える。途中、白老駅を通る。2020年に

開館した〈ウポポイ(民族共生象徴空間)〉の最寄り駅だが、車窓からそれらしき

施設は見当たらなかった。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17790

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━【『書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力』】━━━━

全国各地の図書館・資料館の、利用者が普段は入ることができない

閉架書庫に足を踏み入れ、そこで出会った本や資料を紹介するとともに、

書庫内を知り尽くす「ヌシ」のような館員の皆さんに、資料の管理や

活用について取材してきました。全国各地にある15館の図書館・資料館の

魅力の源泉に迫ります!

毎月10日配信号で好評連載中・南陀楼綾繁氏「シリーズ書庫拝見」が

本になります!『書庫をあるく アーカイブのかくれた魅力』は

2024年11月下旬発行予定です。乞うご期待!

『書庫をあるく アーカイブのかくれた魅力』

南陀楼綾繁 著/皓星社 刊/2,530円(税込)/2024年12月中旬

https://libro-koseisha.co.jp/history_culture/978-4-7744-0840-8/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

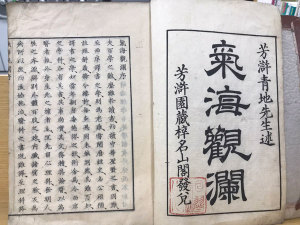

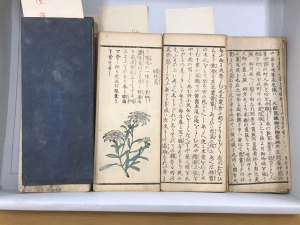

━━━【「令和6年度 古典籍展観大入札会」開催のお知らせ】━━━

古典籍展観大入札会は90年以上続く、年に一度国内最大級のオークション

です。出品品目は江戸時代以前を中心とした版本・写本、それに古筆、

古文書、古地図、錦絵など和漢古典籍が約2,000点並びます。この

オークションではすべての出品物が一般のご来場者の皆様にも、実際に

手にとって間近で見ていただくことができます。

〔一般公開(プレビュー〕

2024年11月15日(金)10:00~18:00

2024年11月16日(土)10:00~16:30

会場:東京古書会館

主催:東京都古書籍商業協同組合 東京古典会

東京古典会

https://www.koten-kai.jp/index/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【11月10日~12月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

ハンズ横浜・古本市

期間:2024/10/29~2024/11/27

場所:横浜モアーズ6階ハンズ横浜店イベントスペース

最寄駅:横浜駅西口駅前

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

ショッピングタウンあいたい古本市

期間:2024/11/01~2024/11/30

場所:ショッピングタウンあいたい3階特設会場

最寄駅:横浜市営地下鉄センター北駅3番出口直結

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第33回紙屋町シャレオ古本まつり

期間:2024/11/09~2024/11/17

場所:広島市中区紙屋町シャレオ中央広場

URL:https://twitter.com/koshohiroshima

------------------------------

西武本川越PePeのペペ古本まつり

期間:2024/11/12~2024/11/25

場所:西武新宿線 本川越駅前 ペペ広場

------------------------------

第11回南大沢古本まつり

期間:2024/11/13~2024/11/19

場所:京王相模原線南大沢駅前

~ペデストリアンデッキ~三井アウトレット前特設テント

------------------------------

秋の古本まつり

期間:2024/11/14~2024/11/25

場所:ジュンク堂書店福岡店 2階 MARUZENギャラリー

------------------------------

第192回 神戸古書即売会

期間:2024/11/15~2024/11/17

場所:兵庫県古書会館 神戸市中央区北長狭通6-4-5

URL:https://hyogo-kosho.com/

------------------------------

第4回 高円寺優書会

期間:2024/11/16~2024/11/17

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=726

------------------------------

第2回 えべっさん古本まつり

期間:2024/11/22~2024/11/27

場所:西宮神社 兵庫県西宮市社家町1-17

URL:https://x.com/Kosyoken_Hyogo

------------------------------

趣味の古書展

期間:2024/11/22~2024/11/23

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.tokyo

------------------------------

中央線古書展

期間:2024/11/23~2024/11/24

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

歳末古本掘り出し市

期間:2024/11/27~2024/12/02

場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア

------------------------------

浦和宿古本いち

期間:2024/11/28~2024/12/01

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

URL::https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

五反田遊古会

期間:2024/11/29~2024/11/30

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=567

------------------------------

西部古書展書心会

期間:2024/11/29~2024/12/01

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=563

------------------------------

和洋会古書展

期間:2024/11/29~2024/11/30

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

第112回 彩の国所沢古本まつり

期間:2024/12/04~2024/12/10

場所:くすのきホール 西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場

URL:https://tokorozawahuruhon.com/

------------------------------

歳末赤札古本市

期間:2024/12/05~2024/12/08

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2024/12/06~2024/12/07

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=571

------------------------------

港北古書フェア(12月)

期間:2024/12/11~2024/12/25

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

センター南駅の改札を出て直進、右前方※駅構内

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2024/12/12~2024/12/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=843

------------------------------

BOOK DAY とやま駅

期間:2024/12/12

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

新興古書大即売展

期間:2024/12/13~2024/12/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=569

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2024/12/14~2024/12/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

反町古書会館展(12月)

期間:2024/12/14~2024/12/15

場所:神奈川古書会館1階特設会場 横浜市神奈川区反町2-16-10

東神奈川駅徒歩7分・反町駅徒歩5分

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第24回 つちうら古書倶楽部 師走の古本市

期間:2024/12/14~2024/12/22

場所:茨城県土浦市大和町2-1 パティオビル1F

URL:https://x.com/tsuchiura5401

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年11月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその406 2024.11.11

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

室蘭市図書館

市民が寄贈した美術書と受け継がれた蔵書 【書庫拝見30】

室蘭市図書館 市民が寄贈した美術書と受け継がれた蔵書 【書庫拝見30】南陀楼綾繁 |

|

9月20日の午前中に、JR室蘭駅に着いた。

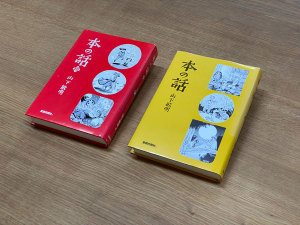

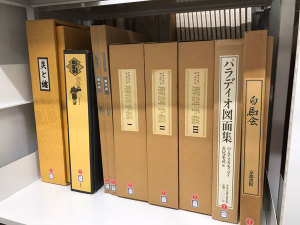

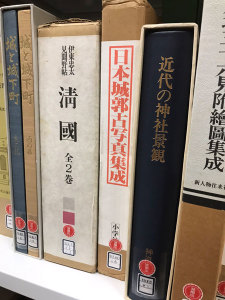

室蘭は港の町である。駅からすぐ近くに室蘭港がある。 明治中期以降、日本製鋼所、輪西製鐵場(現・日本製鉄)などが設立され、「鉄のまち」として発展してきた。 この日は6時45分に羽田空港を発ち、新千歳空港、南千歳から函館本線の特急で東室蘭、 そこで室蘭本線に乗り換える。途中、白老駅を通る。2020年に開館した〈ウポポイ(民族 共生象徴空間)〉の最寄り駅だが、車窓からそれらしき施設は見当たらなかった。 室蘭駅では二人が出迎えてくれた。 ひとりは地元在住の東海法夫さん。もうひとりは秋田からやって来た天雲成津子さんで、 この連載の第24回「秋田市立土崎図書館 3人の同級生が遺したもの」にも登場する。 東海さんの運転で、〈室蘭市図書館〉に向かう。途中、商店街を通るが、シャッターの 降りたままの店が多い。 中心部から少し離れたところに、〈DENZAI環境科学館・室蘭市図書館〉はあった。 2階建てで、1階に図書館、2階にプラネタリウムなどを備えた環境科学館がある。  ★DENZAI環境科学館・室蘭市図書館 「室蘭のプラネタリウムは道内でも早くからあったはずです。私も子どもの頃に行きました」と、東海さんが云う。 もっとも、そのプラネタリウムがあったのはこの建物ではない。この地には以前、〈室蘭市青少年科学館〉と市立室蘭図書館があったが、建物の老朽化のために閉館し、2021年12月に複合施設としてオープンしたのだ。 同館には「えみらん」という愛称があるが、その由来は「Environment(環境)、Science museum(科学館)、Library(図書館)と、室蘭の「らん」を組み合わせたもの。「えみ」は「笑み」につながり、みんなが笑顔で楽しく使う施設となるよう願いを込めた」とのこと。うーん、こういう館名、最近やたらと多いなあ。 『本の話』からの出会い 館内は新しく広い。ここを見学するのは後回しにして、事務室の奥にある一室に案内してもらう。そこで待っていたのが、山下敏明さんだった。 美術書を集める〈ふくろう文庫〉 山下敏明さんは1936年(昭和11)生まれで、今年9月に88歳を迎えたが、いまだに記憶力はたしかだ。 出版文化を反映する複製本 山下さんの案内で書庫に入る。 受難の室蘭図書館史 通路を挟んだ反対には、ふくろう文庫以外の蔵書がある。 港の文学館も面白い 翌朝、駅近くの〈室蘭市港の文学館〉を見学した(以下、『むろらん港の文学館読本』などを参照)。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

2024年10月25日 第405号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その405 10月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.企画展「写真植字の百年」

印刷博物館 学芸員 本多真紀子

2.『言葉を越えた対象との出会い』

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【学芸員登場シリーズ】━━━━━━━━━━

企画展「写真植字の百年」

印刷博物館 学芸員 本多真紀子

9月21日(土)から企画展「写真植字の百年」がはじまりました。写真植字は、

1924年7月24日に日本で最初の特許が出願されました。本展覧会では、写真

植字発明から100年を振り返り、写真植字について、その歴史、役割、歴史、

仕組み、さらに書体デザインをご紹介します。

現在のようにデジタルフォントが用いられる以前は、印刷文字は活字か写真

植字が主流でした。中でも、日本語においては膨大な金属活字を用いる活版

印刷に代わって、写真工学的な原理を使って印字する写真植字が登場した

ことは、活版印刷の煩雑さを解消する画期的な出来事でした。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17330

━━━━━━━【大学出版へのいざない23】━━━━━━━━━

『言葉を越えた対象との出会い』

(〈善〉のイデアと非命題的なもの―プラトン『国家』)

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学)

プラトンの主著『国家』は謎に満ちた書物である。同対話篇はソクラテスの

「僕は下って行った(κατέβην)」という言葉から始まる。ソクラテスが

アテナイ市から下った先の外港ペイライエウスは、対話が設定されている

年代の後、ペロポネソス戦争終結後の混乱期に、三十人政権の手による

惨劇の舞台となった場所である。冒頭のソクラテスの言葉は、外の世界を見た

元囚人の洞窟への「下降」が語られる、第七巻の「洞窟の比喩」を暗示する。

他のすべてのイデアを超越しつつ、それらに可知性と実在性をもたらす

〈善〉のイデア──これこそが「学ぶべき最大の事柄(μέγιστον μάθημα)」で

あるとも言われる──

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17321

〈善〉のイデアと非命題的なもの―プラトン『国家』篇研究―

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学) 著

東北大学出版会 刊

4,950円(税込)

ISBN:978-4-86163-397-3(Cコード:3011)

第20回 東北大学出版会若手研究者出版助成刊行図書

好評発売中!

https://www.tups.jp/book/book.php?id=481

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━【「第64回東京名物神田古本まつり」開催のお知らせ】━━━

およそ130軒の古本屋が軒を連ねる世界最大の古書の街 “東京・神田神保町 ”

街じゅうが古本と人で埋め尽くされる待望の季節が今年もやってまいりました。

靖国通り沿いに100台を超えるワゴンを並べ、書店と書棚に囲まれた

約500mにおよぶ「本の回廊」が出現します。古書好きにはたまらない

11日間になること間違いなし。古書を片手に神保町散策。みなさまの

お越しを心よりお待ちしております。

〔青空掘り出し市〕

【期 間】 2024年10月25日(金)~11月4日(月・祝)

【時 間】 10:00~18:00(最終日は~17:00 ※雨天中止)

【会 場】 神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神田神保町交差点)

BOOK TOWN じんぼう

https://jimbou.info/

★最新情報はこちら

神田古本まつり公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/kanda_kosho

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:「戦前モダニズム出版社探検 金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか」

著者名:高橋輝次

出版社名:論創社

判型/ページ数:四六/408頁

税込価格:3,300円

ISBNコード:978-4-8460-2405-5

Cコード:C0095

2024年11月8日発売予定

https://ronso.co.jp/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「地域人ライブラリー」

大正大学創立100周年(2026年)を記念して、2024年11月に「地域人

ライブラリー」を創刊。「地に生きる、地を生かす」をコンセプトに

発行してきた雑誌『地域人』(2015年9月〜2023年5月)の連載や

特集を再構築した新シリーズで、その理念を踏襲し、地域創生に

資する書籍シリーズを発行していきます。

「生きものを甘く見るな」/養老孟司 著

「生きるための農業 地域をつくる農業」/菅野芳秀 著

「本」とともに地域で生きる/南陀楼 綾繁 著

書名:地域人ライブラリー

編集長:渡邊直樹

出版社名:大正大学出版会

2024年11月5日創刊

https://www.tais.ac.jp/guide/research/publishing/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:在日コリアン翻訳者の群像

著者名:斎藤真理子

発行・発売:編集グループSURE

判型/製本形式/頁数:四六判/並製/160頁

価格:2,640円(税込)

好評発売中!

https://www.groupsure.net/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第24回

書名:最小の病原-ウイロイド

著者名:佐野輝男(弘前大学名誉教授)

出版社名:弘前大学出版会

判型/製本形式/頁数:A5判/上製/350頁

税込価格:3,465円

ISBNコード:978-4-910425-16-0

Cコード:3045

近日出版予定

https://hupress.hirosaki-u.ac.jp/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

10月~11月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年11月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その405・10月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

『言葉を越えた対象との出会い』

(〈善〉のイデアと非命題的なもの

ープラトン『国家』篇研究ー)【大学出版へのいざない23】

『言葉を越えた対象との出会い』

|

|

プラトンの主著『国家』は謎に満ちた書物である。同対話篇はソクラテスの「僕は下って行った(κατέβην)」という言葉から始まる。ソクラテスがアテナイ市から下った先の外港

ペイライエウスは、対話が設定されている年代の後、ペロポネソス戦争終結後の混乱期に、 三十人政権の手による惨劇の舞台となった場所である。冒頭のソクラテスの言葉は、外の 世界を見た元囚人の洞窟への「下降」が語られる、第七巻の「洞窟の比喩」を暗示する。 他のすべてのイデアを超越しつつ、それらに可知性と実在性をもたらす〈善〉のイデア──これこそが「学ぶべき最大の事柄(μέγιστον μάθημα)」であるとも言われる──の構想が語られるのも、プラトンの対話篇中、「洞窟の比喩」を含む『国家』中心巻(第五〜七巻)の文脈においてのみである。しかし「洞窟の比喩」、先立つ「太陽の比喩」、両者を架橋する「線分の比喩」のいずれも、従来大きな解釈論争の的となってきた。プラトンの意図するところは、比喩によって、そして対話篇という形式そのものによって、いわば二重に隠されている。だがこれらの比喩は、ソクラテスが哲学者とはいかなる者なのか、哲学とはいかなる営みなのかを最高原理たる〈善〉と結びつけて語る文脈の内にある。およそプラトン哲学に関心があるすべての人にとって、避けては通れない重要箇所であるのは間違いない。 本書が目指したのは、その(ある意味では)極めて難解な『国家』という対話篇をプラトンの認識論に即して読み解くことである。 第一章で、『国家』第五巻末尾の議論(同対話篇ではここではじめて「イデア論」が登場する)に解釈を与えながら全般的な読み筋を提示し、続く諸章でその読み筋を肉付けしていく、という方針を取った。その際、プラトンが論じる「知識(ἐπιστήμη)」、あるいはそれと 以上のような読み筋をとろうと決めたのは、哲学とは何かそのようなものだという実感が、筆者にはあったからである。何か新しいもの、素晴らしいものと出会うことによって、人生は転換を迎え、先へと進む。筆者にとってそれは、高校時代のプラトンやデカルト、安部公房との出会い、大学進学以降の仙台、バークレー、東京などでのさまざまな人々との巡り会いであった。言葉のやり取りによってもたらされる、言葉を越えた対象との出会いという発想を 本書は2020年に東北大学に提出した博士論文が核となっているが、大幅な加筆・修正を施した。種々の制約から、博論では論じ切れなかった点がいくつもあったためである。実を言えば、プラトンで博論を書こうと決心したのは、高校生の頃だった。当時の筆者には、薄暗い教室で一斉に受験勉強に励む自分たちの姿が、洞窟の囚人の姿に重なって見えていたのかもしれない。本書を上梓することによって、高校生の自分との約束をようやく果たすことができた──そんな気がしている。 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |