■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第144号

。.☆.:* 通巻410・1月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

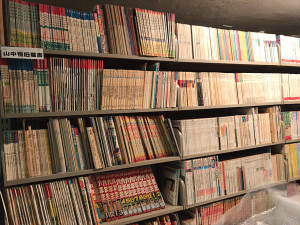

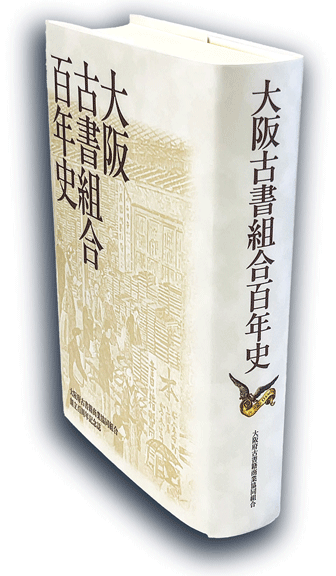

━━━━【大阪の古本屋 百年の歴史を探る

『大阪古書組合百年史』発行のお知らせ】━━━━━━━

大阪府古書籍商業協同組合は、1924年7月26日に大阪市中央公会堂

にて発足式を行い、昨年7月26日に創立100周年を迎えました。

100周年記念事業の一環として2025年2月1日に『大阪古書組合

百年史』を刊行いたします。ただ今予約販売を承っておりますので、

ぜひ多くの皆さまに覧いただければ幸いです。

詳細は大阪古書組合のホームページをご確認ください。

書名:『大阪古書組合百年史』 創立百周年記念誌

発行元:大阪府古書籍商業協同組合

判型/ページ数:A5判/746頁※限定1,000部

販売価格:8,000円(税込)

予約限定価格7,200円(税込)送料600円

予約期間:令和7年1月1日~1月31日まで

令和7年1月1日より予約受付開始

https://www.osaka-kosho.net/news/2027/

━━━━━━━━━━【新シリーズ 本とエハガキ】━━━━━━━━━━

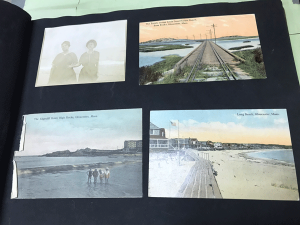

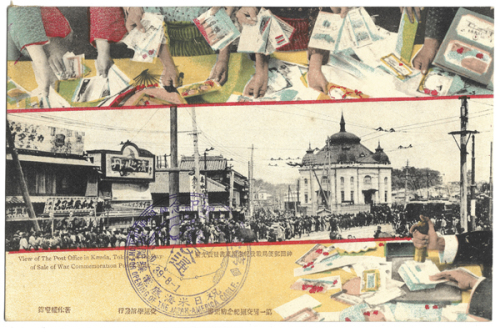

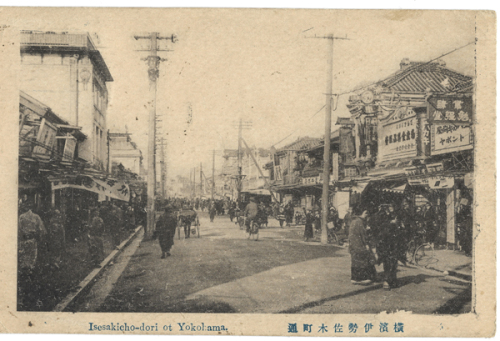

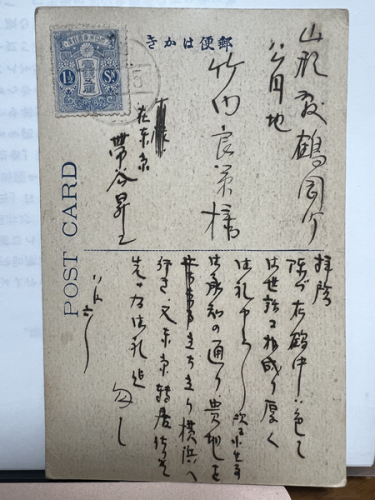

本とエハガキ(1)

エハガキを買って集める歴史

小林昌樹

■エハガキを集める趣味

それまでヤフーオークション(以下、ヤフオク)でちらほら見かけていたのだが、

2006年ごろ、本についてのエハガキを集めたら面白いだろうと気付いた。

ちょうどその頃にヤフオクで「簡単決済」というヤフオクが代行で支払いを

済ませてくれるシステムが導入され、お金のやりとりが簡単になったことも

大きなきっかけである。

本自体を写したエハガキ、本屋開店の記念エハガキ、図書館開館記念エハガキ、

ただ本を読んでいるだけの姿を写したエハガキなどなど、数千枚集まったので

何回かにわけてちょっとみなさんに紹介しようと思う。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18994

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

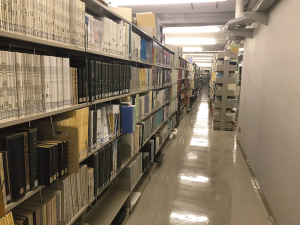

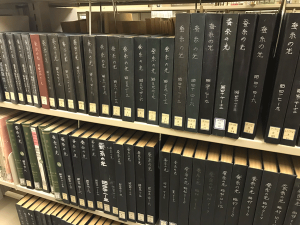

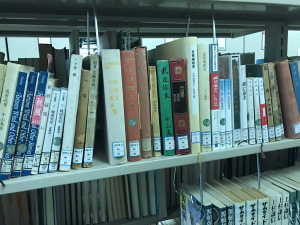

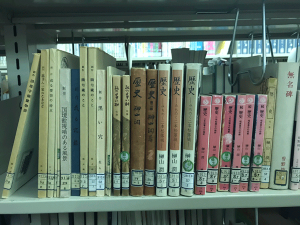

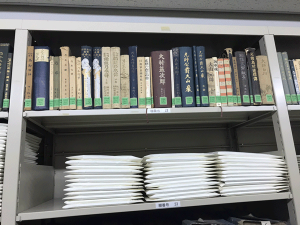

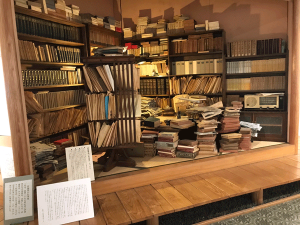

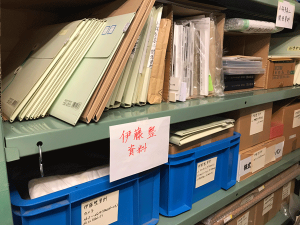

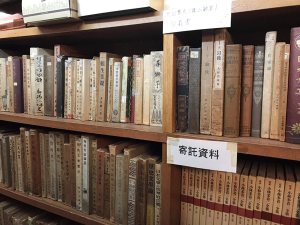

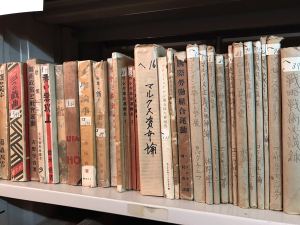

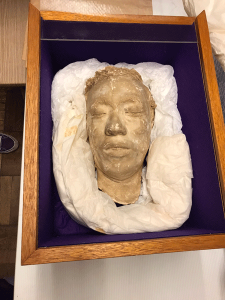

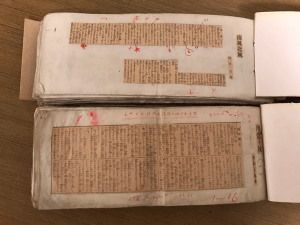

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見32】━━━━━━━━━━

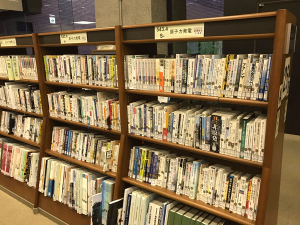

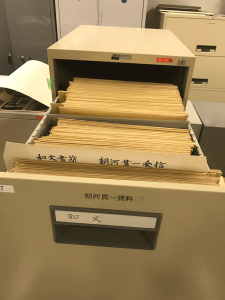

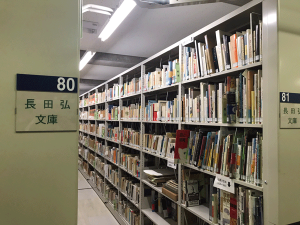

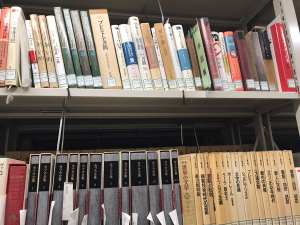

福島県立図書館 たゆまぬ収集と情報発信の歩み

南陀楼綾繁

暑さがやっと和らいだ2024年10月3日の朝、福島市に着いた。

まず訪れたのは、〈本と喫茶 コトウ〉だ。店主の小島雄次さんとは

開業前からの知り合いである。

2017年に別の場所に店舗を開いたが、今年9月末に県庁通りに移転した。

老舗眼鏡店、レコード店、ギャラリー、食堂などが入るビルの2階で、元は

花屋だった場所。開店から1週間も経っていないのに、もう何年もこの場に

あったようになじんでいた。

そこからバスに乗り、「県立美術館入口」という停留所で降りる。2分ほど

歩くと、左手に福島県立美術館、右手に福島県立図書館が見えてくる。

遠目にもかなり大きな建物なのが判る。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18839

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

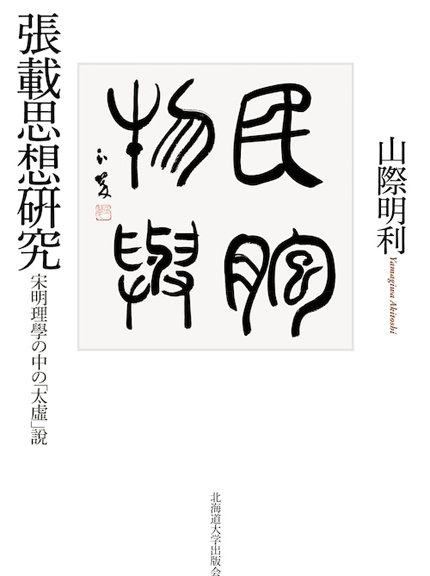

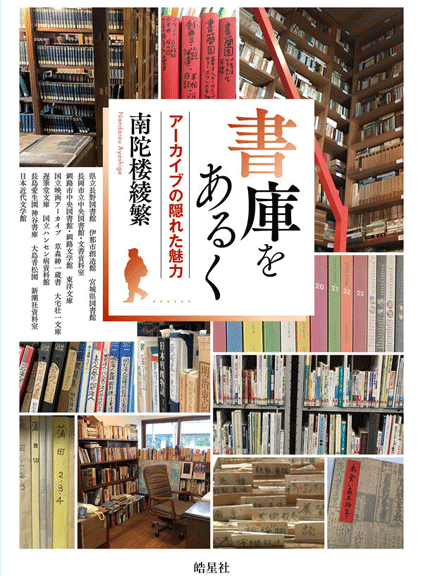

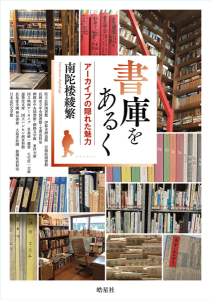

━━━━【『書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力』(皓星社)

刊行記念トークイベント 開催のお知らせ】━━━━━━━

「日本の古本屋メールマガジン」連載をまとめた『書庫をあるく』の刊行を

記念して、著者の南陀楼綾繁さんと、日本近代文学館で2024年秋の特別展

「編集者かく戦へり」の編集委員をつとめた評論家の武藤康史さんが、図書館・

文学館・資料館の「書庫」に潜る楽しさや、文庫・コレクションなど特殊な

蔵書の魅力を語り合います。

古本好きの方々も図書館に駆け付けたくなるはず!

《出 演》南陀楼綾繁:ライター・編集者

武藤康史:評論家

《日 時》2025年2月8日(土)14〜16時

《会 場》東京古書会館7階会議室 千代田区神田小川町3-22

《参加費》参加無料

《定 員》60名※定員に達し次第、締め切りさせていただきます

《お申し込み》https://forms.gle/hNiCFBCxCYJSmgJt7

《お問合せ》皓星社お問合せフォームよりお送りください

《主 催》株式会社 皓星社

詳細はこちら https://libro-koseisha.co.jp/info/20241225/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

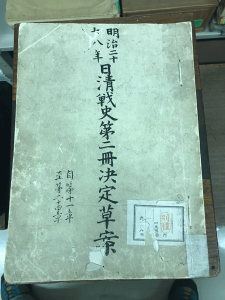

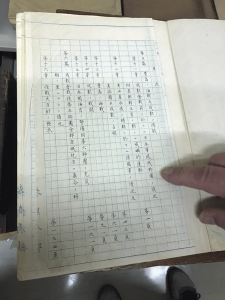

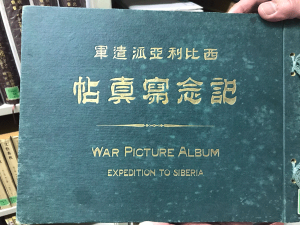

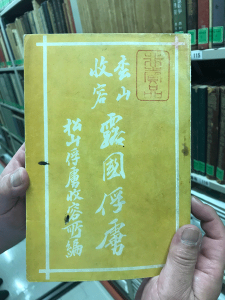

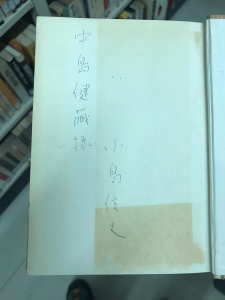

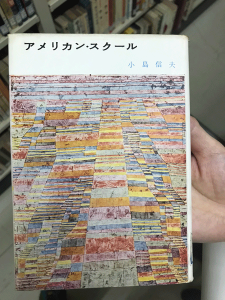

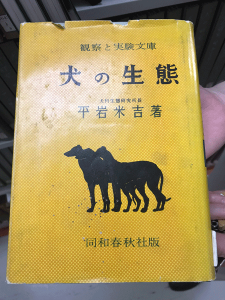

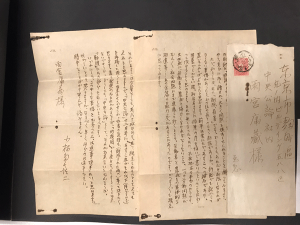

━━━━━━━━━━【シリーズ古書の世界】━━━━━━━━━━

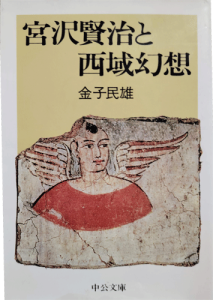

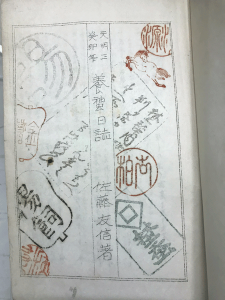

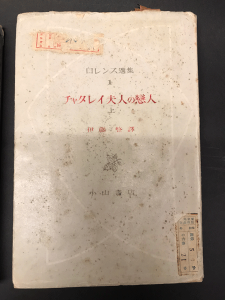

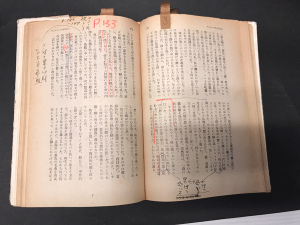

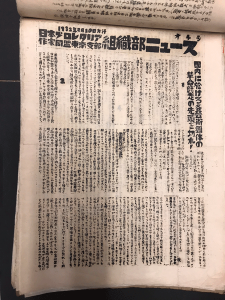

破棄する前に2

色川大吉氏と『宮澤賢治名作選』

三昧堂(古本愛好家)

前回取り上げた恩田逸夫と小沢俊郎氏に続き、同じく戦場・軍隊から大学に

復学した研究者の宮沢賢治との関りについて続けたい。

日本近代史・思想史研究者色川大吉氏の『わだつみの友へ』(同時代ライブ

ラリー164、1993)は、学徒出陣から復学した当時の若者・研究者の心情を伝える

名著である。しかも宮澤賢治が当時彼らにどう読まれていたかもわかって興味深い。

色川氏は昭和19年夏、大学に籍をおいたまま海軍に入隊し、土浦航空隊に配属に

なる。その入隊前に読んでいた本について、同書の「汚辱の時代」に書いている。

「入隊の直前まで、私たちがどんな本を読んでいたか。日記から拾ってゆくと慄然とする。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18389

※シリーズ古書の世界「破棄する前に」は随時掲載いたします。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【1月10日~2月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

TOKYO BOOK PARK 吉祥寺(1階エントランス)

期間:2024/12/28~2025/01/26

場所:吉祥寺パルコ1階エントランス 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

------------------------------

TOKYO BOOK PARK 吉祥寺(2階会場)

期間:2024/12/28~2025/01/13

場所:吉祥寺パルコ2階 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

------------------------------

立川フロム古書市

期間:2025/01/05~2025/01/16

場所:フロム中武 3階バッシュルーム(北階段際)

立川駅北口徒歩5分 ビッグカメラ隣

URL:https://mineruba.bookmarks.jp/saiji.htm

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.1

期間:2025/01/09~2025/01/11

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

東京愛書会

期間:2025/01/10~2025/01/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

イービーンズ 古本まつり

期間:2025/01/10~2025/02/16

場所:イービーンズ 9F杜のイベントホール

URL:https://www.e-beans.jp/event/event-14922/

------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会

期間:2025/01/10~2025/01/12

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市

期間:2025/01/10~2025/01/26

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷

1F中央エレベーター前&中央エスカレーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

------------------------------

大均一祭

期間:2025/01/11~2025/01/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=622

------------------------------

第8回ジュンク堂新春古書展

期間:2025/01/11~2025/02/11

場所:ジュンク堂書店那覇店1F レジカウンター横

沖縄県那覇市牧志1-19-29

------------------------------

第10回 昆陽古本まつり

期間:2025/01/11~2025/01/19

場所:イズミヤショッピングセンター昆陽 2階催事場

兵庫県伊丹市池尻1-1

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.2

期間:2025/01/12~2025/01/14

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.3

期間:2025/01/15~2025/01/17

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

さんちか古書大即売会

期間:2025/01/16~2025/01/21

場所:神戸三宮 3番街さんちかホール

URL:https://hyogo-kosho.com/

------------------------------

フジサワ古書フェア

期間:2025/01/16~2025/02/12

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場 JR藤沢駅南口・フジサワ名店ビル4階

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

フルホンニュー天神西通り古本まつり

期間:2025/01/16~2025/01/27

場所:ジュンク堂書店福岡店 2階 MARUZENギャラリー

福岡県福岡市中央区大名1丁目15-1 天神西通りスクエア

------------------------------

趣味の古書展

期間:2025/01/17~2025/01/18

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.tokyo

------------------------------

萬書百景市 in 高円寺

期間:2025/01/17~2025/01/19

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=1179

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.4

期間:2025/01/18~2025/01/20

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

第53回 古本浪漫洲 Part.5(300円均一)

期間:2025/01/21~2025/01/22

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

浦和宿古本いち

期間:2025/01/23~2025/01/26

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

URL:https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

和洋会古書展

期間:2025/01/24~2025/01/25

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

中央線古書展

期間:2025/01/25~2025/01/26

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

第34回紙屋町シャレオ古本まつり

期間:2025/01/25~2025/02/02

場所:広島市中区紙屋町シャレオ中央広場

URL:https://twitter.com/koshohiroshima

------------------------------

西部古書展書心会

期間:2025/01/31~2025/02/02

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=563

------------------------------

港北古書フェア

期間:2025/02/01~2025/02/15

場所:有隣堂センター南駅店店頭(ワゴン販売)

横浜市営地下鉄 センター南駅より徒歩1分

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2025/02/07~2025/02/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

杉並書友会

期間:2025/02/08~2025/02/09

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年1月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその410 2025.1.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

-e1736241026159.jpg)

志義町通りの実況(1922年か)-e1736242288837.jpg)