第18回 亀田博さん アナキズムの図書館をつくるひと南陀楼綾繁 |

| 古本屋とアナキズムは相性がいい。と思うのは、私は古本雑誌『彷書月刊』育ちだからだろうか。2010年に休刊した同誌では、伊藤野枝、金子文子、竹中労、平民社、関東大震災などの特集を組んでいたし、『初期社会主義研究』の広告も載っていた。そこで知った、アナキストたちのエピソードは、思想や運動に関わってこなかった私にも興味深いものだった。 昨年、高見順が若きアナキストの彷徨を描いた『いやな感じ』が共和国という出版社から復刊された際、社主の下平尾直さん(この人も古本マニアのひとりだ)と私で立川の書店でトークをした。数少ない聴き手のなかに、やたらとアナキズムに詳しい男性がいた。それが今回ご登場いただく亀田博さんだった。 「これまで集めたアナキズムの資料をもとに、小さな図書館をつくるつもりです」とおっしゃっていたのが気になって、連絡してみると、いままさに開館準備中だというので訪ねることにした。 新型コロナウイルスでの緊急事態宣言が解除され、少しずつ街に人が戻ってきた5月下旬。鎌倉駅前で亀田さんと待ち合わせ、バスに乗る。車内から覗く小町通りは、さすがに従来ほどの人出ではない。二階堂のバス停で降りて永福寺跡の公園を抜けた先、斜面に張りついたような場所にあるアパートの一室に案内される。 1953年、港区芝二本榎(現高輪一丁目)生まれ。家の目の前に火の見櫓が印象的な高輪消防署二本榎出張所(1933年落成)がある。父は運送業を営んでいた。両親と2歳上の姉との3人暮らし。 中学に入ると、マンガから離れ、当時刊行された文学全集の作品を手あたり次第に読んだ。早稲田高等学院に入り、2年から図書同好会に所属。顧問の伊藤助松先生は放課後に酒を呑みながら生徒に接するというおおらかな性格で、赤点をとった生徒にも慕われていた。この先生と一緒に、図書館に入れる本を取次に選びに行ったこともある。そのとき亀田さんが選んだのは、赤瀬川原平の『オブジェを持った無産者』(現代思潮社)だった。 1972年、早稲田大学第一文学部に入学。当時は学内闘争の真っただ中で、亀田さんもその流れに入らざるを得なかった。この年11月に起きた川口大三郎事件(革マル派によるリンチ殺人)では目撃証人にもなった。翌年秋には早稲田祭中止をめぐって機動隊が導入され、その騒ぎで逮捕・拘留される。未成年ながら起訴されて、90日拘置所で過ごす。 その後結婚し、夜間学校の警備の仕事をしながら、アナキズムの研究を続ける。『救援』に「大逆事件の救援史」を連載したり、山歩きが好きになった縁で『山の本』(白山書房)という雑誌にエッセイを連載するようになった。 蒐集熱にも拍車がかかり、〈月の輪書林〉の目録で大杉栄の同時代人がつくった新聞記事のスクラップブックを買ったり、他の書店で金子文子と朴烈が発行した機関紙『フテイ鮮人』(のち『現社会』)を入手したりしている。 山歩きで親しんでいた鎌倉で場所を探し、極楽寺に820㎡の土地を買った。ここに山小屋を建てて、図書館にする予定だ。近年は韓国のアナキズム研究者とも交流があるので、彼らが泊まれるゲストハウスにしたいとか、所蔵の資料をデータベース化したいとか夢は広がる。 アナキズム文献の魅力とは? と聞くと、「読んでいくうちに、当時のアナキストたちが何をやろうとしていたかが判って興味深いです」と答える。記録を読むことで歴史の謎が解かれることにワクワクするのだろう。

南陀楼綾繁 ツイッター

|

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年6月25日 第301号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その301・6月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.書斎人に定年はない 田村紀雄

2.「読書人のための知の道しるべ」ミネルヴァ書房 堀川健太郎

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(243)】━━━━━━━━━

─書斎人に定年はない

田村紀雄

本書は私の87年間の人生のうちティーンエイジャー時代の思想

形成を焦点に黒川創さんとの対話でまとめたもの。大佛次郎賞、毎

日出版文化賞など数多い賞を得ている旧知の若い作家からの対話提

案の手紙だ。これまで、多くの人士を取材してきたが、攻守立場を

かえてのこの申し入れ、当然少々身構えるものだ。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5902

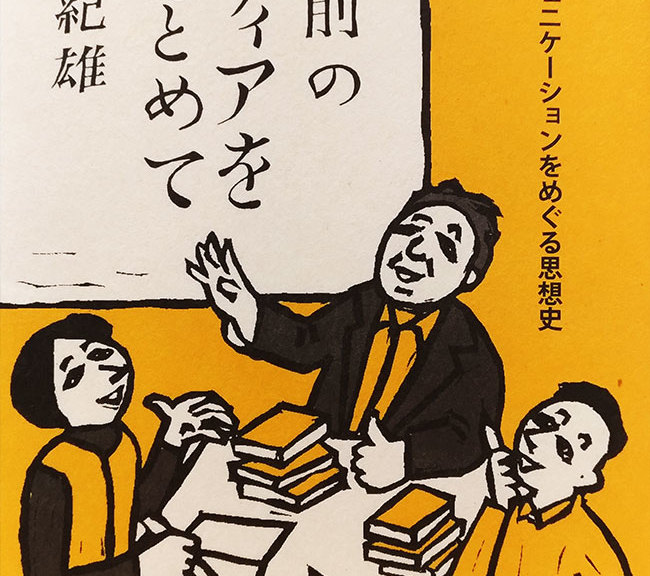

『自前のメディアをもとめて

──移動とコミュニケーションをめぐる思想史』

田村紀雄

編集グループSURE刊 定価2,970円(本体2,700円+税)好評発売中!

http://www.groupsure.net/post_item.php?type=books&page=200421tamura

━━━━━━━━━━━【編集長登場シリーズ】━━━━━━━━━

「読書人のための知の道しるべ」

ミネルヴァ書房 堀川健太郎

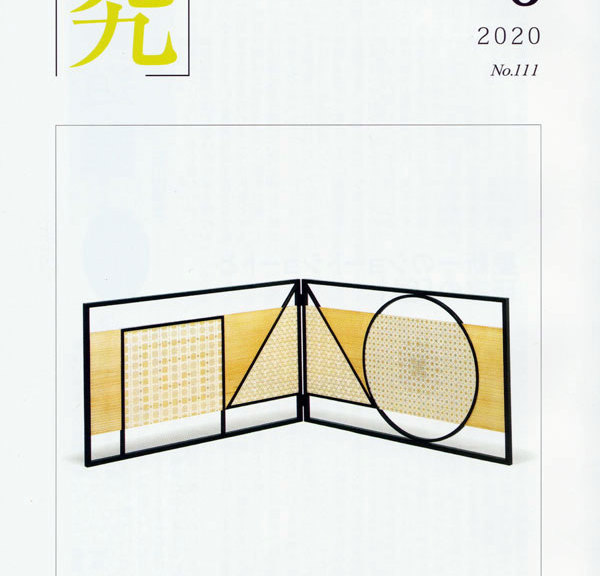

ミネルヴァ通信「究(きわめる)」は、2011年4月に「読書人のた

めの知の道しるべ」を目指して創刊いたしました。そして、昨年7

月号で通巻100号を迎えました。小社で刊行している人文・社会科

学を中心として自然科学も含め、分野横断的に連載を現在16本掲載

しております。それぞれの分野の編集者の思いのこもった連載、京

都ならではの連載を心がけています。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5917

ミネルヴァ通信 月刊「究」(KIWAMERU)

ミネルヴァ書房 本体300円+税 好評発売中!

https://www.minervashobo.co.jp/search/s4463.html

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2020年上半期活動報告(仮題)

古本屋ツーリスト 小山力也

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

『古本屋の四季』 片岡善彦著

皓星社刊 1800円+税 好評発売中

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/huruhonnyanoshiki/

『本の雑誌の坪内祐三』坪内祐三著

本の雑誌社 2700円+税 好評発売中

http://www.webdoku.jp/kanko/page/4860114434.html

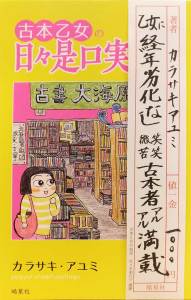

古本乙女の独り言⑩ 古本への我が求愛行動

カラサキ・アユミ

古本乙女の独り言⑨ はこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5712

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

6月~7月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年7月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその301 2020.6.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

─書斎人に定年はない

─書斎人に定年はない田村紀雄 |

| 本書は私の87年間の人生のうちティーンエイジャー時代の思想形成を焦点に黒川創さんとの対話でまとめたもの。大佛次郎賞、毎日出版文化賞など数多い賞を得ている旧知の若い作家からの対話提案の手紙だ。これまで、多くの人士を取材してきたが、攻守立場をかえてのこの申し入れ、当然少々身構えるものだ。

自身を振り返るほどの仕事をしたとおもえない。自慢できるほどのこともない。振り返るのに値しない、とかねがね思っていた。31歳のとき、幸運にも大学で碌を得て「コミュニケーションとは何か」という念願の課題に向かうようにはなった。人前(学生諸君)で話をするようになってからも50数年になる。ただそれだけのことである。 その前提になった、モノを読んで生活するという道をなぜ選んだのだろうか、と自問してみた。同時にまたなぜ活字生活に引き寄せられたのであろうか、と。考えてみると、父の所持していた昭和初期の「円本」に出発点があったようだ。本書でも述べたが、戦争中のB29の爆撃で被災し、母の実家の栃木県南部の農村へ縁故疎開した。家具類は破損したが、書籍は残ったのである。「円本」は、比較的大衆的な商品だがハードカバーで頑丈にできていたのだ。 かくて疎開先の親戚の農具小屋の片隅に急造した「住居」には不釣り合いの20冊ほど、世界文学全集が鎮座したわけだ。この冊数、父が買えた分か、散逸を免れた分かわからない。敗戦をはさむ日本全体が半ば放心状態の農村、時間潰しに10歳代では難解だが、それらを読み漁った。ユーゴ、シェイクスピア、モーパッサンといった名前や作品も生まれてはじめて読んだ。作品のレベルは当然として11,2歳の少年には相当の知識量と刺激。社会の仕組みや男女の秘密等に関心を向き始めの早熟な読書であった。当然、言葉の意味不明の場合、両親に質問したが、あるとき「接吻」という文字を見つけて尋ねると、それまで丁寧に説明していたのに、急に話をそらしてしまった。これは、なにか秘密があるなと思いつつも、貧しい農村、辞書もなく、この言葉を抱いて発足したばかりの新制中学生になった。疑問は知識探求の原動力である。 ある時、師範学校を卒業したばかりの若い教員に文字を書いてみせて意味を問うてみた。22,3歳の先生いわく「わたしも良く知らないんだよ」、戦後生まれ始めた娯楽雑誌のなかの映画広告をゆびさして、「これのことらしい」と。そこには外国人の男女の俳優が抱擁してくちづけをしているではないか。日本ではついぞ見かけない。でもなんとなく、少年の身体が疼く。両親は知っていたのだ。知られたくなかったのだ。「円本」は知識の泉であった。 15歳になり生まれたばかりの新制高校進学、同時に敗戦で失職新しい仕事につくべく一家はあげて近くの都市に転居、当然「円本」も大切に移動した。昭和25年はもの不足が絶頂期、蔵書の古本をリュックに背負い上京し書店で売りさばいて生活の足しにした哲学者の話があるくらいだ。 母や妹と弟は近くの親戚へ避難、父と私は、家に踏みとどまり家具を押さえて水のひくのをまった。水は翌日には静かに消えていった。ところがである。私の大事な「円本」は、流され、残ったものも水分を含んで、ぐっしょり。静かな別れとなった。それから70年、いま書籍に埋もれ、読み、書き、整理する生活になった。それにつけてもインタビュアーになった黒川さんの事前の十分な準備と知識に改めて感服している。 『自前のメディアをもとめて ──移動とコミュニケーションをめぐる思想史』田村紀雄 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

「読書人のための知の道しるべ」

「読書人のための知の道しるべ」ミネルヴァ書房 堀川健太郎 |

| ミネルヴァ通信「究(きわめる)」は、2011年4月に「読書人のための知の道しるべ」を目指して創刊いたしました。そして、昨年7月号で通巻100号を迎えました。小社で刊行している人文・社会科学を中心として自然科学も含め、分野横断的に連載を現在16本掲載しております。それぞれの分野の編集者の思いのこもった連載、京都ならではの連載を心がけています。

連載をもとに編集し直し、書籍化をしたシリーズ「叢書・知を究める」は、これまで17巻刊行いたしました。そのなかで木村幹先生の『日韓歴史認識問題とは何か――歴史教科書・『慰安婦』・ポピュリズム』は第16回読売・吉野作造賞をいただきました。また猪木武徳先生の『自由の条件』、砂原庸介先生の『新築がお好きですか?』などは、幸い多くのメディアで取り上げていただき、ロングセラーとなりました。 現在の連載では、宇野重規先生の知識人の言葉から日本の知を捉える「西と東と 近代日本知の往来」、白石隆先生、ハウ・キャロライン先生の東アジアから新しい世界地図を見通す現代史「オンリー・イエスタデイ」など話題の連載も多く掲載しております。 この「究」をきっかけにセミナーも含め、読者の方と接する機会が増えました。そこで、改めて読者の方の知的好奇心の高さを感じています。より正確で最新の研究成果を踏まえた教養を、時代を捉えつつもバランスの取れた連載をお届けせねばならないと思いを新たにしています。 小誌創刊の2011年は、3.11東日本大震災が起きた年です。創刊を控え、余震が続くなか東京のある新聞社に小誌のパイロット版をお持ちしたところ、記者の方から「この冊子を被災地に届けたいですね」との言葉をいただきました。活字というものが人と人をつなぎ、生きる活力になるものだと体感しました。また今般のコロナ禍で、家で本と向き合う時間が増えたことで、紙の温かみと情報の蓄積性とともに、生きる力との出会いを届ける本の役割が再認識されたと思っています。 これからも「読書人のための知の道しるべ」となるよう教養を届けるべく一字一字にこだわり刊行してまいります。是非ともお手に取っていただければ幸いです。 『ミネルヴァ通信「究」』毎月1日発行/A5判64頁 ミネルヴァ通信 月刊「究」(KIWAMERU) |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年6月10日 第300号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第89号

。.☆.:* 通巻300・6月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

「日本の古本屋」メルマガ300号と古書業界の人物模様

高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長)

「日本の古本屋」メールマガジンが今号で発行から300号になる

そうです。衷心よりお祝いを申し上げます。日々激動するネット

社会の中で中断もなく今日まで継続し、発行し続けてきたことは

まさに稀有のことかもしれません。「日本の古本屋」メルマガは

毎月2回の発行ですから、発刊から12年半になるわけで、これまで

担当された編集長、役、職員の皆さんのご努力とご苦労に敬意を

表したいと思います。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5893

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第17回 小野高裕さん 理想の本を追い求めるひと

南陀楼綾繁

『サン板』(サンパン。サン の字は「舟+山」)という雑誌が

あった。

エディトリアルデザイナーの松本八郎さんが社主のEDIが発行

する雑誌で、1983年4月に創刊。誌名の「サンパン」とは、中国や

東南アジアの沿岸を行き交う小舟のことだ。小舟のようなこの小雑

誌で紹介されるのは、文学史や出版史の片隅に埋もれてしまったよ

うな文学者や出版社の足跡だった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5891

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【6月10日~7月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

--------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2020/06/06~2020/06/29

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7

--------------------------

有隣堂藤沢店4階古書フェア(神奈川県)

期間:2020/06/11~2020/06/24

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

--------------------------

書窓展 ※中止となりました

期間:2020/06/12~2020/06/13

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

好書会 ※中止になりました

期間:2020/06/13~2020/06/14

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

新興展

期間:2020/06/19~2020/06/20

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第52回 鬼子母神通りみちくさ市 ※中止となりました

期間:2020/06/21~2020/06/21

場所:雑司が谷 鬼子母神通り

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2020/06/25~2020/06/28

場所:JR浦和駅西口下車 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

--------------------------

ぐろりや会

期間:2020/06/26~2020/06/27

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

古書愛好会※中止になりました

期間:2020/06/27~2020/06/28

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

西部展

期間:2020/07/03~2020/07/05

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

東京愛書会

期間:2020/07/10~2020/07/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

大均一祭

期間:2020/07/11~2020/07/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは6月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年6月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその300 2020.6.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

「日本の古本屋」メルマガ300号と古書業界の人物模様

「日本の古本屋」メルマガ300号と古書業界の人物模様高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長) |

| 「日本の古本屋」メールマガジンが今号で発行から300号になるそうです。衷心よりお祝いを申し上げます。日々激動するネット社会の中で中断もなく今日まで継続し、発行し続けてきたことはまさに稀有のことかもしれません。「日本の古本屋」メルマガは毎月2回の発行ですから、発刊から12年半になるわけで、これまで担当された編集長、役、職員の皆さんのご努力とご苦労に敬意を表したいと思います。そして、何よりもメルマガ読者の皆様のご支援がなければ継続することはできませんので、本当に深謝、深謝です。また、陰で支えてくれている古書業界の皆さんのご理解とご協力があったこともおおいに力になったことでしょう。このような記念すべき節目に私が一文を寄稿させていただける巡りあわせに身の幸運を感じている次第です。

さて、新型コロナウイルスの政府による緊急事態宣言がようやく解除されましたが、日本経済にあたえたダメージは非常に厳しいもので、これからその影響が顕著になってくるのは目に見えています。古書業界もこの厳しい経済状況を乗り切るのは容易なことではないでしょうが、微力ながら応援していきたいと思っています。 古書業界における人物像を語る際に、私はまず大まかに三つに分類してみます。第一は、営業的に業界に影響を及ぼした人、第二は、組合行政に影響を与えた人、第三は、古書業界内外で活躍した人です。勿論、それぞれ横断的に活躍された方もおられるので、あくまでも目安です。今回は第三の範疇に入る人をご紹介します。余談ですが、私は第二のグループの人物像も記録しておくべきで、特に新古書会館建設前後の方々については書く必要があろうかと思っています。 今回は、新型コロナウイルスの渦中ですので、健康に関わる人物を採り上げてみました。 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

第17回 小野高裕さん 理想の本を追い求めるひと

第17回 小野高裕さん 理想の本を追い求めるひと南陀楼綾繁 |

| 『舢板』(サンパン)という雑誌があった。 エディトリアルデザイナーの松本八郎さんが社主のEDIが発行する雑誌で、1983年4月に創刊。誌名の「サンパン」とは、中国や東南アジアの沿岸を行き交う小舟のことだ。小舟のようなこの小雑誌で紹介されるのは、文学史や出版史の片隅に埋もれてしまったような文学者や出版社の足跡だった。 私は第Ⅲ期がはじまった2002年に、同誌で「早稲田古本屋店番日記」を連載していた〈古書現世〉の向井透史さんに連れられて、面影橋にあったEDIの事務所を訪ねた。そして、私も松本さんも敬愛している作家である小沢信男さんの聞き書きを連載することになった(第3号~第13号 「〈聞き書き〉作家・小沢信男一代記」)。 同誌は半同人誌制を取っており、執筆者はページ割で発行費を負担していたはずだが、私はそれを免除されていたと思う。いや、支払っていたのか? もう20年近く前で覚えていない。同人は仲が良く、松本さんを囲んでお茶会みたいなこともやった。そのときお会いしたのが、この連載に登場していただいた矢部登さんだった。 だから、新潟市の新刊書店〈北書店〉で「私も『サンパン』に書いていたんですよ」と声をかけられたときには、びっくりした。3年ほど前、トークイベントの打ち上げだったと思う。 前置きが長くなったが、昨年の年末、小野さんに話を伺うことにした。場所は新潟市の西大畑にあるマンションの一室。西大畑は日本海が近く、坂口安吾が少年時代を過ごした地域で、いまでもゆるやかに文化的な雰囲気が漂う。 本屋は近所に貸本兼業の小さな店があったが、中学生になると梅田の紀伊國屋や〈旭屋書店〉などの大型書店に通い、1、2時間過ごしていた。 そんな頃、母から「文学好きなのはいいけれど、お父さんみたいになったらあかんよ。出版なんかに手ぇ出して家つぶしたんやから」と諭される。それではじめて、母方の祖父・河中作造が戦前に大阪にあった出版社「プラトン社」の副社長だったと知る。河中は母が結婚する前にすでに亡くなっており、家にはプラトン社の本は一冊もなかった。 小野さんは広島大学の歯学部を卒業後、大阪大学に勤務する。結婚して芦屋に住んでいたが、1995年の阪神淡路大震災でマンションが全壊した。 できるだけ、ネット古書店や古書目録ではなく、古本屋で現物を手に取って買いたい。そして、ネットの情報や図書館に頼るのではなく、実際に手に入れた本を一次資料として研究したいと、小野さんは云う。 この先、新潟と大阪のどちらに住むのかは決まっていないが、「これまで集めてきた本を一カ所に並べて、晩年を過ごせたら幸せですね。本棚にはそれまでの自分が詰まっていると思うんです」と云う。

南陀楼綾繁 ツイッター

|

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

2020年5月25日 第299号

■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その299・5月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━

刻々と変わる古書店の新入荷情報は、日本の古本屋トップページに

ある「新着書籍」にて常に更新! ぜひご覧ください。

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『近代出版史探索Ⅱ』 小田光雄

2.『芝居小屋戦記 神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡』

菱田信也

3.古本乙女の独り言⑨ カラサキ・アユミ

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(241)】━━━━━━━━━

『近代出版史探索Ⅱ』

小田光雄

昨年9月に刊行した『近代出版史探索』の第二巻として、『近代

出版史探索Ⅱ』を上梓することができ、とてもうれしい。それは

何よりも500部という採算基礎部数が書店、古本屋、図書館を通じ

て読者に購入され、読まれたことによっている。大部にして高定価、

しかもこのような地味な内容の本を売ることは、現在の出版状況下

において、困難極まりないと承知しているので、第二巻が出せただ

けでも僥倖だと思っている。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5861

『近代出版史探索Ⅱ』小田光雄 著

論創社刊 定価6000円+税 5月29日発売

http://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(242)】━━━━━━━━━━

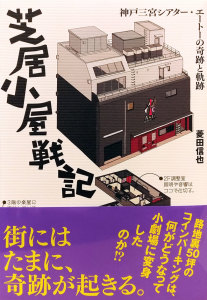

『芝居小屋戦記──神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡」

菱田信也

このたび苦楽堂より上梓しました『芝居小屋戦記──神戸三宮シ

アター・エートーの奇跡と軌跡』は、神戸・JR三ノ宮の駅近くに

建設され開場した小劇場(客席数100)の、立ち上げから3年間

の記録をまとめたものです。

原稿のチェックをすべて終えたのは2月上旬。その直後に新型コ

ロナウイルス感染拡大、同時に舞台芸術、とりわけ「演劇」に向け

られた世間の風当たりが一変しました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5818

『芝居小屋戦記 神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡』菱田信也 著

苦楽堂刊 1600円+税 好評発売中!

http://kurakudo.co.jp/#978-4-908087-11-0

━━━━━━━━━━━【古本乙女の独り言】━━━━━━━━━━

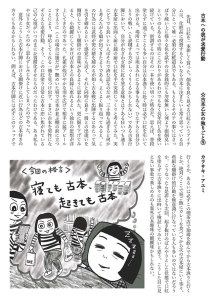

古本乙女の独り言⑨ 古本への我が求愛行動

カラサキ・アユミ

先日、口紅を一本新しく買った。顔色を良く見せる口紅というアイ

テムは、化粧品に投資するぐらいなら古本に注ぎたいと常々思って

いる自分にとって唯一必須の化粧道具でもある。もともとそのテの

事にはさっぱり疎い上に様々な色を試すのは金銭的にも勿体無いし

何より面倒臭いというのもあるので特にこだわりがあるわけでもな

く長年同じ色を使い続けている。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5712

ツイッター

https://twitter.com/fuguhugu

古本乙女の独り言⑧ はこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5550

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『自前のメディアをもとめて

──移動とコミュニケーションをめぐる思想史』

田村紀雄

編集グループSURE刊 定価2,970円(本体2,700円+税)好評発売中!

http://www.groupsure.net/post_item.php?type=books&page=200421tamura

ミネルヴァ通信 月刊「究」(KIWAMERU)

ミネルヴァ書房 本体300円+税 好評発売中!

https://www.minervashobo.co.jp/search/s4463.html

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

5月~6月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年6月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその299 2020.5.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

☆古本乙女の独りごと⑨ 古本への我が求愛行動

☆古本乙女の独りごと⑨ 古本への我が求愛行動カラサキ・アユミ |

| 先日、口紅を一本新しく買った。顔色を良く見せる口紅というアイテムは、化粧品に投資するぐらいなら古本に注ぎたいと常々思っている自分にとって唯一必須の化粧道具でもある。もともとそのテの事にはさっぱり疎い上に様々な色を試すのは金銭的にも勿体無いし何より面倒臭いというのもあるので特にこだわりがあるわけでもなく長年同じ色を使い続けている。新調するのはその一本を使い切った時点だ。

思えば、普段塗らずに過ごすことも多い自分は古本漁りに赴く時は必ず口紅を引いて出かける。場所によっては埃まみれになる事もある、ひたすらに自分ひとりの戦い(と表現する方がしっくりくるかもしれない)である古本行脚において、自分がわざわざ唇に紅を塗る意味とは?ある日いつも通り古本屋に出向く前に鏡の前で口紅を手に突然じっくりと考えてみた。実にどうでも良いといえばそれで済む話なのだが、三十路も過ぎると何かと考えたがる癖が出てきたようである。 よくよく振り返ってみると、この行為には武将が兜の緒を締めるが如く古本戦に出陣するにあたって気を引き締めるという感覚にも近く、それと同時に良き一冊との出逢いを期待してという願掛けの意味があるように思われた。更に掘り下げてみると、小綺麗にしておけば古本との良縁に恵れるという独自の思想が浮上してきたのであった。 孔雀が煌びやかな羽を広げて相手に猛アピールするように(この場合は雄だが)艶めいた唇で古本が並ぶ棚の前に立つことにより、呼応してくれる一冊を見つけ出す。まさに古本を男性になぞらえた求愛行動。そう、この口紅塗りは常に古本に恋い焦がれている己の心境がいつのまにか習慣化させたものだったわけである。あぁ私もやはり女だったのね…思わずしみじみとしてしまったのであった。 意外とこうした古本行脚における願掛けに近い行為はどの古本好きの方々にもあるかもしれない。例えば、古本行脚には必ずこのリュックで行くとか、あるいは必ずこの喫茶店で珈琲を飲んでから古本漁りに行くとか、絶対にここで昼ご飯にカレーを食べてから次の古本屋にいく等々、些細な願掛け的行動を無意識に行なっている人も多いのではないだろうか。こうなったら是非とも次回、起き抜けのぼんやりとした状態で口紅を塗らずに古本漁りに出向いて検証してみたいと思う。こうした目に見えない事象で楽しめるのも案外古本趣味の醍醐味かもしれない。

|

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |

『芝居小屋戦記──神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡」

『芝居小屋戦記──神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡」菱田信也 |

| このたび苦楽堂より上梓しました『芝居小屋戦記──神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡』は、神戸・JR三ノ宮の駅近くに建設され開場した小劇場(客席数100)の、立ち上げから3年間の記録をまとめたものです。

原稿のチェックをすべて終えたのは2月上旬。その直後に新型コロナウイルス感染拡大、同時に舞台芸術、とりわけ「演劇」に向けられた世間の風当たりが一変しました。自粛要請を受け公演の中止が相次ぐ中、野田秀樹氏や平田オリザ氏といった著名な演劇人による「文化芸術を絶やすな」という趣旨の発言が「演劇がそんなに特別なのか」と猛反発を受けて炎上し始めたのです。 わが神戸三宮シアター・エートーも3、4、5月に予定されていた演劇・演芸・音楽すべての興行が中止となりましたが「自粛によって劇場が立ち行かない」という状況にはまだ陥っておりません。本書でご紹介しておりますが、当劇場はとある医療法人が運営母体、潤沢な資金をもとにいわゆる「メセナ」の一環として発足しており、貸館賃料収入によって運営が左右されるということがないからです──これ自体が業界的にはおよそあり得ないことです。前述の演劇人発言の炎上は、芸術の必要性(もしくは経済性)について世間と当事者との間に絶対的な認識のズレが生じているから起きてしまったわけですが、神戸三宮シアター・エートーは世間一般のみならず「演劇界」の常識ともかけ離れていると言わざるを得ません。劇場運営に携わりながら本書を書いた私は、そんなこんなの非日常にあふれた劇場の開館から3年間の軌跡をあえて「奇跡」と呼ばせていただきました。 さて「芸能すごろく」という言葉をご存じでしょうか。歌手やバンド、俳優、芸人、アイドル──無名のアーティストたちが世に認められ成り上がっていく様を解説する際に使われる言葉です。バンドならば、地方の小さなライブハウス回りからホールに進出、メンバーの離合集散など繰り返しつつやがては武道館に辿り着く──といった流れのことです。 私は自分が生まれ育った神戸という、さびれかけた古い地方都市に出現した神戸三宮シアター・エートーが、芸能すごろくから降りざるを得なかった人々にとって「最後の楽園」になり得るのではないかと思っています。芸能において完全な東京一極集中の中、この劇場の持つ特異性──小劇場にはありえない一脚10万円の高価なイスと音響照明設備、シャワー完備の豪華な楽屋、アーティストのわがままを最大限優先することが可能な心荒むことない環境、なによりも経済に左右されない自由さ──が、「ここでのんびり生きればいいじゃん」というメッセージを伝えられるのではないか、と。同時に、本書第5章にまとめた「目の前の可能性」において、劇場を通じてKOBEの新しいアイデンティティを提示できるのではないかと思っています。 コロナ禍収束後もおそらく世間は「濃厚接触」をタブー視することでしょう。個と個が過剰に接触することで成り立つ舞台芸術がどのような方法論を見出すのか。本書の中にほんの少しのヒントを見出していただけたら……と、願いつつ。 『芝居小屋戦記 神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡』菱田信也 著 |

|

Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |