■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第80号

。.☆.:* 通巻282・9月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

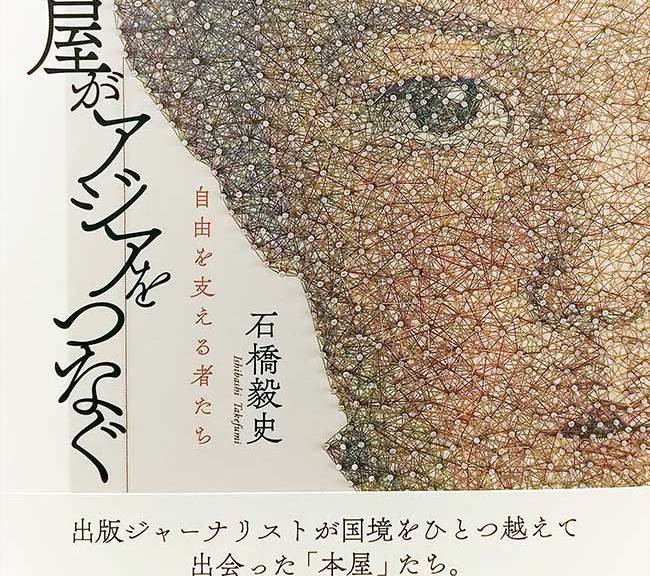

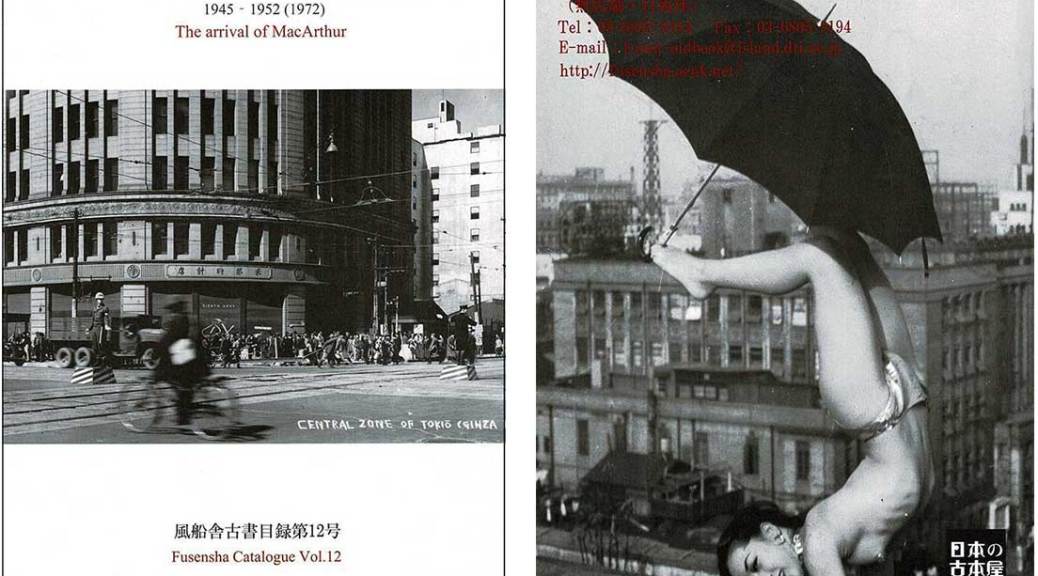

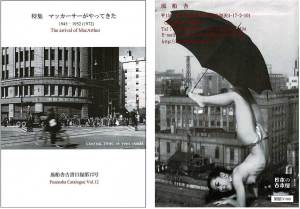

連載(三) 古書目録第15号『越境特集』発行予告記

風船舎 赤見悟

何とか連載の最終回を迎えることができ安堵している。今回は目

下作成中の古書目録第15号『越境特集』について書く。特集タイト

ルは今のところ『混ざりあう世界-移民・植民・留学・旅行・冒険

・戦争・外交 etc.』でいく予定だ。他の候補としては『越境する人

々』『他を知り、我を知る-越境するということ』『異郷をめぐりて』

『越境者群像』等がある。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5144

赤見 悟(あかみ さとる)

1978年、埼玉県児玉郡上里町生まれ

2005年11月、杉並区阿佐ヶ谷にて「風船舎」実店舗開業

2007年夏、実店舗を閉め、通販専門に

2009年1月、古書目録第1号発行

2019年秋、古書目録第15号「越境特集」発行予定

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第9回 七面堂さん 奥付のない本を探すひと

南陀楼綾繁

1997年から8年間、私は『季刊・本とコンピュータ』という雑誌

の編集室にいた。それまでネットと云えば、パソコン通信しかやっ

たことのない私にとって、インターネットは深い海のようなもので、

ヒマさえあれば検索エンジンやリンク集をたどってその海にダイブ

していた。いまスマホを操作していても得られないあの頃のワクワ

クした感覚を、ときどき懐かしく思い出す。古本好きの人が開設し

たサイトもずいぶん見て、ブックマークに入れたものだ。「閑話究

題 XX文学の館」もそのひとつだった。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5149

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━━【横田順彌追悼展 開催のお知らせ】━━━━━━━

SF作家・横田順彌(1945-2019)。その業績は、ひとことでは

言い表せぬほど広範かつ深いものでした。

抱腹絶倒の「ハチャハチャSF」。実在の人物や当時の風俗を描

き抜いた「明治SF」。独自の語り口で現物より面白いと言われた

「古典SF研究」。日本SFの祖とも言われる人物の生涯を明らか

にした「押川春浪研究」。

続きはこちら

http://www.kosho.ne.jp/?p=295

【横田順彌追悼展 横田順彌・ヨコジュンのびっくりハウス】

期間 2019年10月11日(金)~19日(土)※日曜・祝日休館

時間 10時~17時

会場 東京古書会館 2階情報コーナー

千代田区神田小川町3-22

料金 無料

━━━━━【9月10日~10月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

--------------------------

吉祥寺パルコの古本市

期間:2019/08/24~2019/09/16

場所:吉祥寺パルコ 地下1階

武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

URL:https://twitter.com/TOKYOBOOKPARK

--------------------------

第91回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2019/09/04~2019/09/10

場所:くすのきホール

西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場

URL:https://tokorozawahuruhon.wixsite.com/tokorozawahuruhon

--------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2019/09/05~2019/09/18

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル7F

URL:http://www.yurindo.co.jp/store/fujisawa/

--------------------------

第37回古本浪漫洲 Part3

期間:2019/09/10~2019/09/12

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

--------------------------

第6回 小倉駅ナカ本の市(福岡県)

期間:2019/09/10~2019/09/16

場所:小倉駅ビル内・JAM広場 (JR小倉駅 3階 改札前)

--------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2019/09/12~2019/09/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

書窓展(マド展)

期間:2019/09/13~2019/09/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

吉祥寺パルコの古本市

期間:2019/08/24~2019/09/16

場所:吉祥寺パルコ 地下1階

武蔵野市吉祥寺本町1-5-1

--------------------------

第37回古本浪漫洲 Part4

期間:2019/09/13~2019/09/15

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

--------------------------

第48回 鬼子母神通りみちくさ市

期間:2019/09/15

場所:雑司が谷 鬼子母神通り

URL:https://kmstreet.exblog.jp/

--------------------------

第4回 御茶ノ水ソラシティ古本市

期間:2019/09/15~2019/09/21

場所:御茶ノ水ソラシティプラザ

千代田区神田駿河台4-6(JR御茶ノ水駅 徒歩1分、

東京メトロ新御茶ノ水駅聖橋方面改札直通)

URL:https://twitter.com/koshoichi

--------------------------

第37回古本浪漫洲 Part5(300円均一)

期間:2019/09/16~2019/09/18

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:http://www.kosho.co.jp/furuhon_romansu/

--------------------------

趣味の古書展

期間:2019/09/20~2019/09/21

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

新橋古本まつり

期間:2019/09/23~2019/09/28

場所:新橋駅前SL広場

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2019/09/26~2019/09/29

場所:JR浦和駅西口さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

URL:https://twitter.com/urawajuku

--------------------------

和洋会古書展

期間:2019/09/27~2019/09/28

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

五反田遊古会

期間:2019/09/27~2019/09/28

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

--------------------------

京都まちなか古本市(京都府)

期間:2019/09/27~2019/09/29

場所:京都古書会館 1F

京都市中京区高倉通夷川上る福屋町723

URL:https://twitter.com/koshomachinaka

--------------------------

中央線古書展

期間:2019/09/28~2019/09/29

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第9回 上野広小路亭古本祭り

期間:2019/09/30~2019/10/06

場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階

(「上野御徒町」・「上野広小路」駅駅 A4出口前/

「御徒町」駅北口 徒歩3分)

--------------------------

西部展

期間:2019/10/04~2019/10/06

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

四天王寺 秋の大古本祭り(大阪府)

期間:2019/10/04~2019/10/09

場所:四天王寺

大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

URL:http://kankoken.main.jp/

--------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2019/10/07~2019/10/16

場所:有隣堂 センター南駅店

横浜市営地下鉄 センター南駅

URL:http://www.yurindo.co.jp/store/center/

--------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2019/10/10~2019/10/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

城南古書展

期間:2019/10/11~2019/10/12

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第21回 八王子古本まつり

期間:2019/10/11~2019/10/15

場所:八王子駅北口ユーロード

URL:http://hachiojiusedbookfestival.com/

--------------------------

第11回横浜めっけもん古書展(神奈川県)

期間:2019/10/12~2019/10/13

場所:神奈川古書会館1階特設会場

横浜市神奈川区反町2-16-10

--------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは9月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┌─────────────────────────┐

次回は2019年9月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその282 2019.9.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================