■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その279・7月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約613万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.古本屋ツアー・イン・ジャパンの2019年上半期活動報告

古本屋ツーリスト 小山力也

2.「特殊文庫」をひらく

勉誠出版『書物学』編集部 吉田祐輔

3.『古本屋散策』 小田光雄

4.古本好きの財布のヒモの結び加減 カラサキ・アユミ

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━【古本屋ツアー・イン・ジャパン】━━━━━━━

「古本屋ツアー・イン・ジャパン2019年上半期報告」

古本屋ツアー・イン・ジャパン 小山力也

相も変わらず東京にのたくり、古本を買って暮している。日々、

ご近所への小さな旅を繰り返し、お眼鏡に適った古本を働き蟻のよ

うにせっせと家に運び込んでいる。その代わりに、もはや不要と思

った本は、スパッと思い切りドシドシ手放しているので、各部屋に

蔓延る本の山は山として、さほどその形を変えることはない。それ

だから、『ほぼ本の中で生活する』という馬鹿げたスタイルに変化

もなく、今年もあっという間に半年が過ぎてしまった…。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5049

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている

場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン・

ジャパン』管理人。「フォニャルフ」の屋号で古本販売に従事する

ことも。古本屋に関する著書ばかりを出し続けており、それらの出

版社や形状は違えど、全部を並べたらいつしか“日本古本屋大全集”

となってしまうよう、秘かに画策している。西荻窪の古本屋さん全

店を紹介するフリーペーパー『西荻窪古本屋マップ』を作成し、

各店舗で配布中。

「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

「特殊文庫」をひらく

勉誠出版『書物学』編集部 吉田祐輔

特殊文庫(とくしゅぶんこ)――この甘美な響きを耳にしたことが

ある方はそう多くはないかもしれない。最新の『広辞苑』第7版に

も立項はない。しかし、実は、日本にはこの「特殊文庫」なる機関

が各所に存在しているのである。

ごく簡単に言い表すならば「特定分野の書物をコレクションする図

書館」となるが、特殊文庫は、そのコレクションのみならず、それ

ぞれに特殊でドラマティックな歴史を有しており、深く知れば知る

ほどにその魅力に引き込まれることとなる。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5067

『書物学』書物学 第16巻 特殊文庫をひらく

―古典籍がつなぐ過去と未来

勉誠出版 刊 定価1575円(税込み)好評発売中

http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&cPath=18_55&products_id=101018

※デジタル版(販売価格1000円)

http://e-bookguide.jp/item/bs5852071600/

五文庫連携展示

東京・神奈川の五つの特殊文庫で東洋の叡智に触れる千年の旅

──知の宝庫をめぐり、珠玉の名品と出会う 特殊文庫の古典籍

詳しくは

https://www.gotoh-museum.or.jp/classic.html をご覧下さい。

━━━━━━━━━━━【自著を語る(227)】━━━━━━━━━

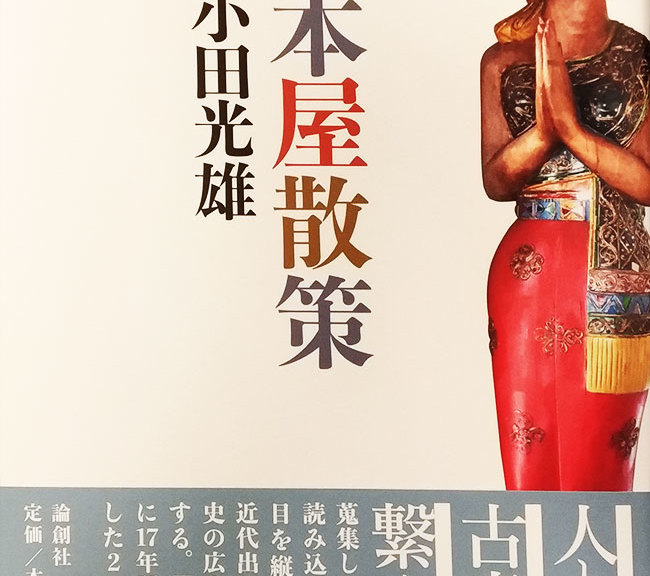

『古本屋散策』

小田光雄

『古本屋散策』は『日本古書通信』に2002年から18年にかけて、

同タイトルで連載した200編を集成し、一本にまとめたものである。

このように長く連載していると、話が古本のことゆえに、どうし

てもかつて古本屋で買い求め、読んだ本が中心になってしまう。そ

のためにまだ学生だった1960年代から70年代にかけての本への言及

が多い。また連載中にも馬齢が重なり、それらの時代も半世紀前で、

時が流れても、学成り難しと実感してしまう。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4995

『古本屋散策』 小田光雄 著

論創社 定価:4800円+税 好評発売中!

http://ronso.co.jp

━━━━━━━━━【古本乙女の独り言④】━━━━━━━━━━

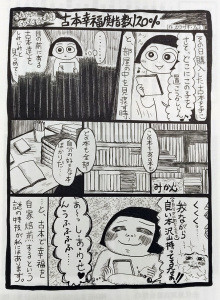

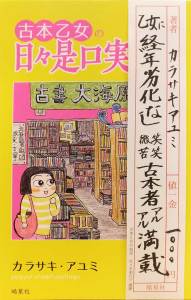

古本好きの財布のヒモの結び加減

カラサキ・アユミ

私は古本のある場所に行ったら手ぶらで帰る事はほぼない。

財布に入っていたら入っている分全てを綺麗に残さず美味しく使え

る、と言うか使ってしまう私である。心踊るモノにお金を使うのは

楽しい。

ここ最近何かと身辺が忙しく、まとまった自由な時間が無い状況が

続いたせいもあり、我が古本欲は最高潮に達していた。「古本を漁

りたい!!」ただただ暇さえあれば心の中で咽び叫んでいた。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=4990

ツイッター

https://twitter.com/fuguhugu

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『古書市場が私の大学だった―古本屋控え帳自選集』青木正美 著

日本古書通信社刊 定価:2160円 好評発売中!

https://company.books-yagi.co.jp/archives/news/5573

『日本国民のための愛国の教科書』 将基面 貴巳 著

百万年書房刊 価格 1,680円+税 好評発売中!

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784991022197

『本屋がアジアをつなぐ』 石橋毅史 著

ころから刊 価格:1,700円+税 8月15日発売予定

http://korocolor.com/

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

7月~8月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2019年8月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその279 2019.7.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================