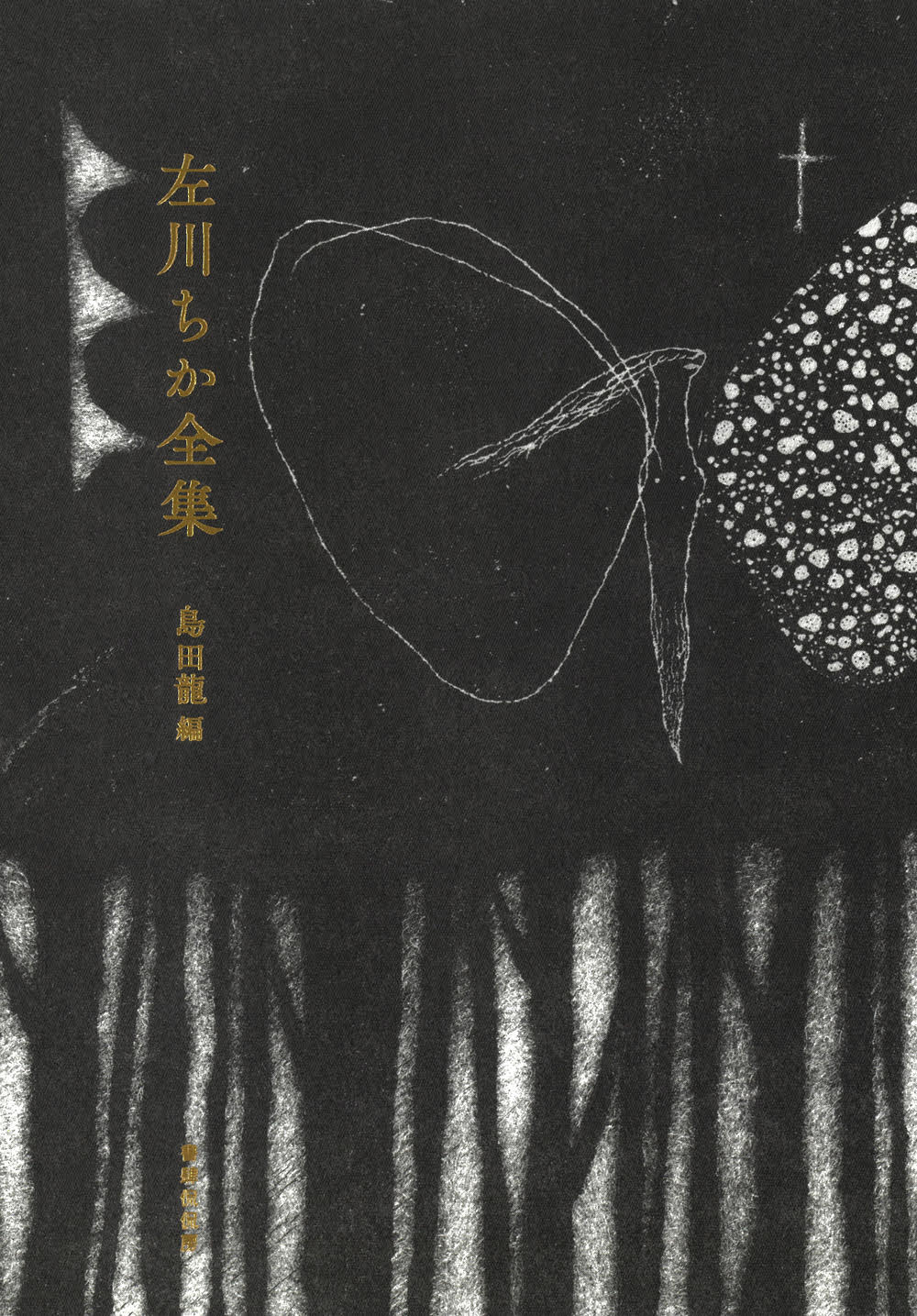

なぜ『左川ちか全集』は生まれたか―書物としての「左川ちか」と解放の企図―島田龍 |

|

はじめに

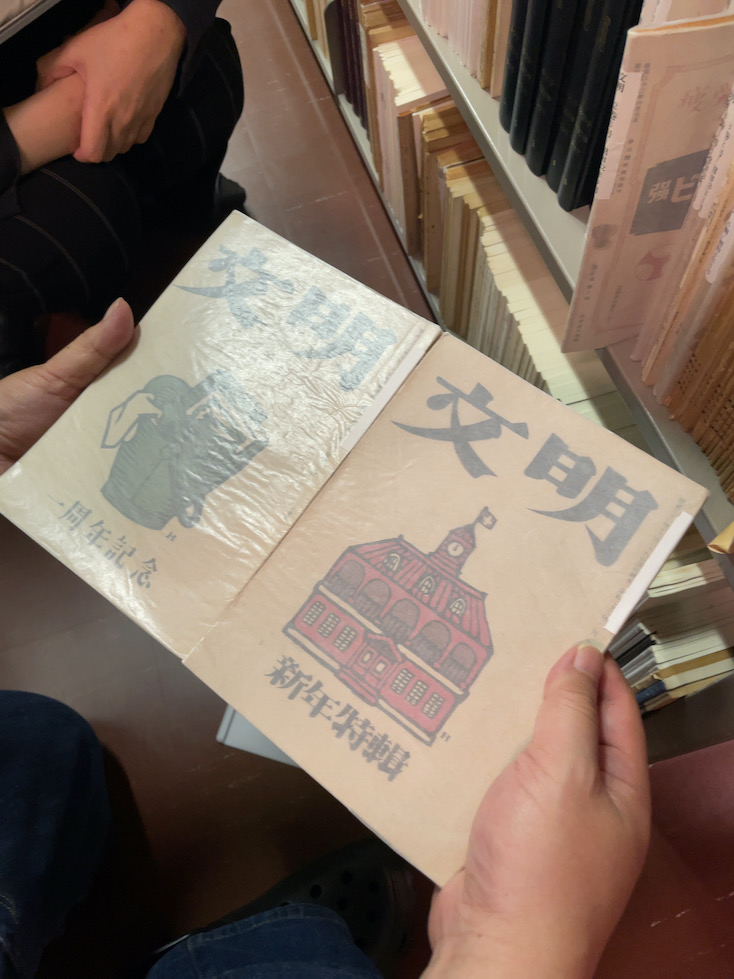

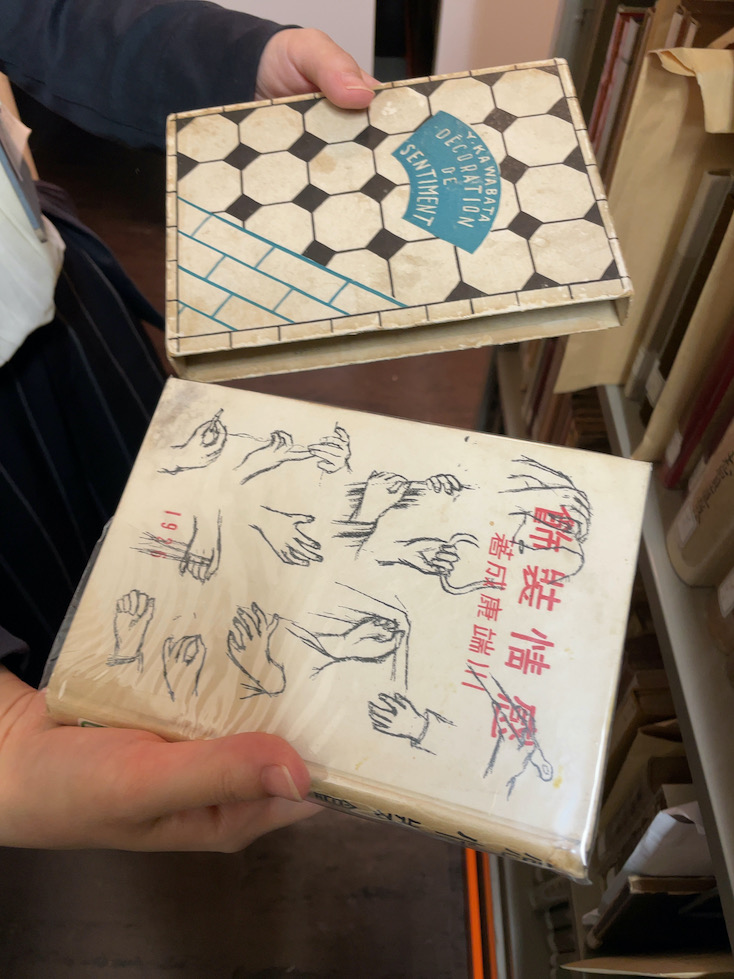

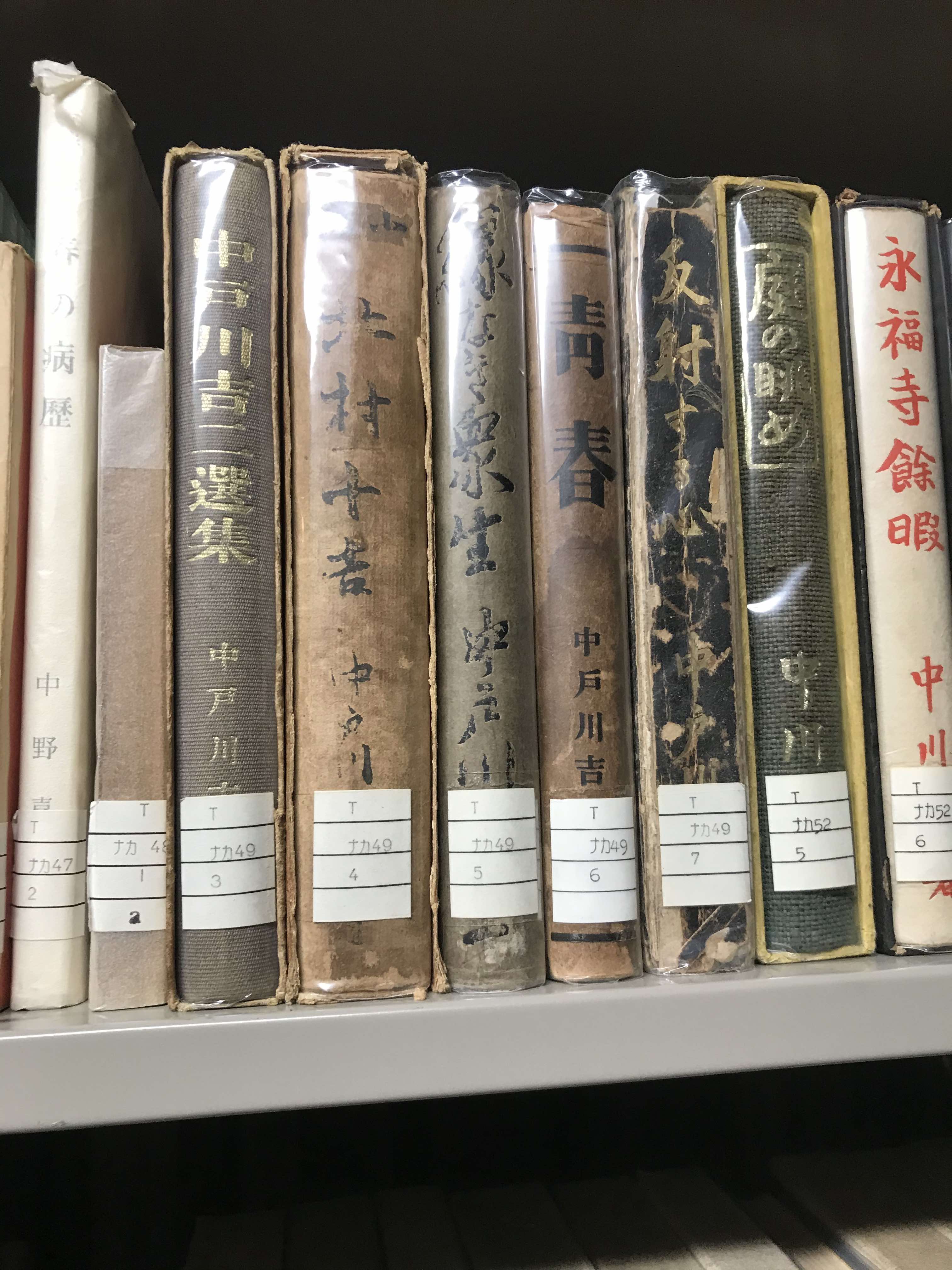

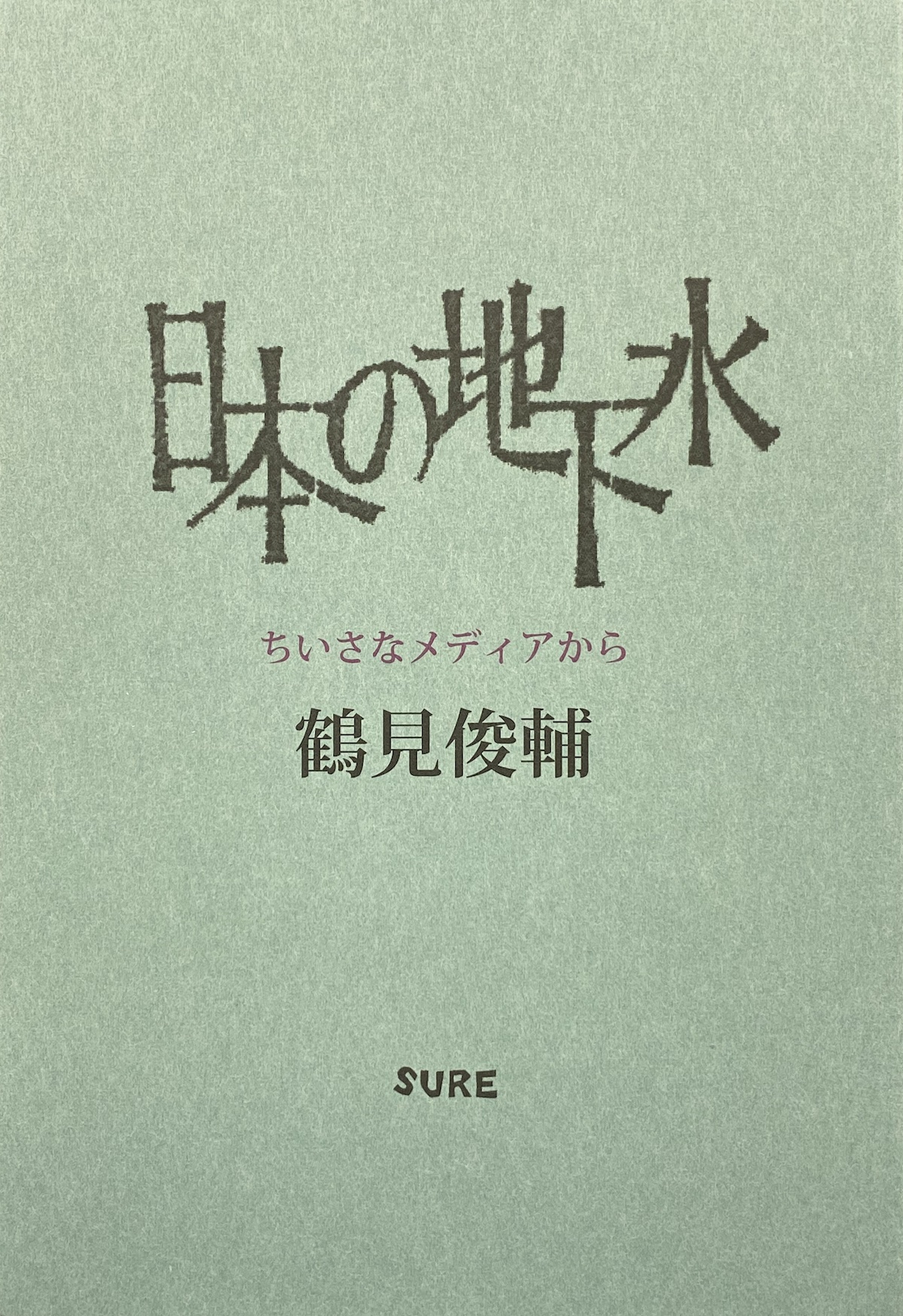

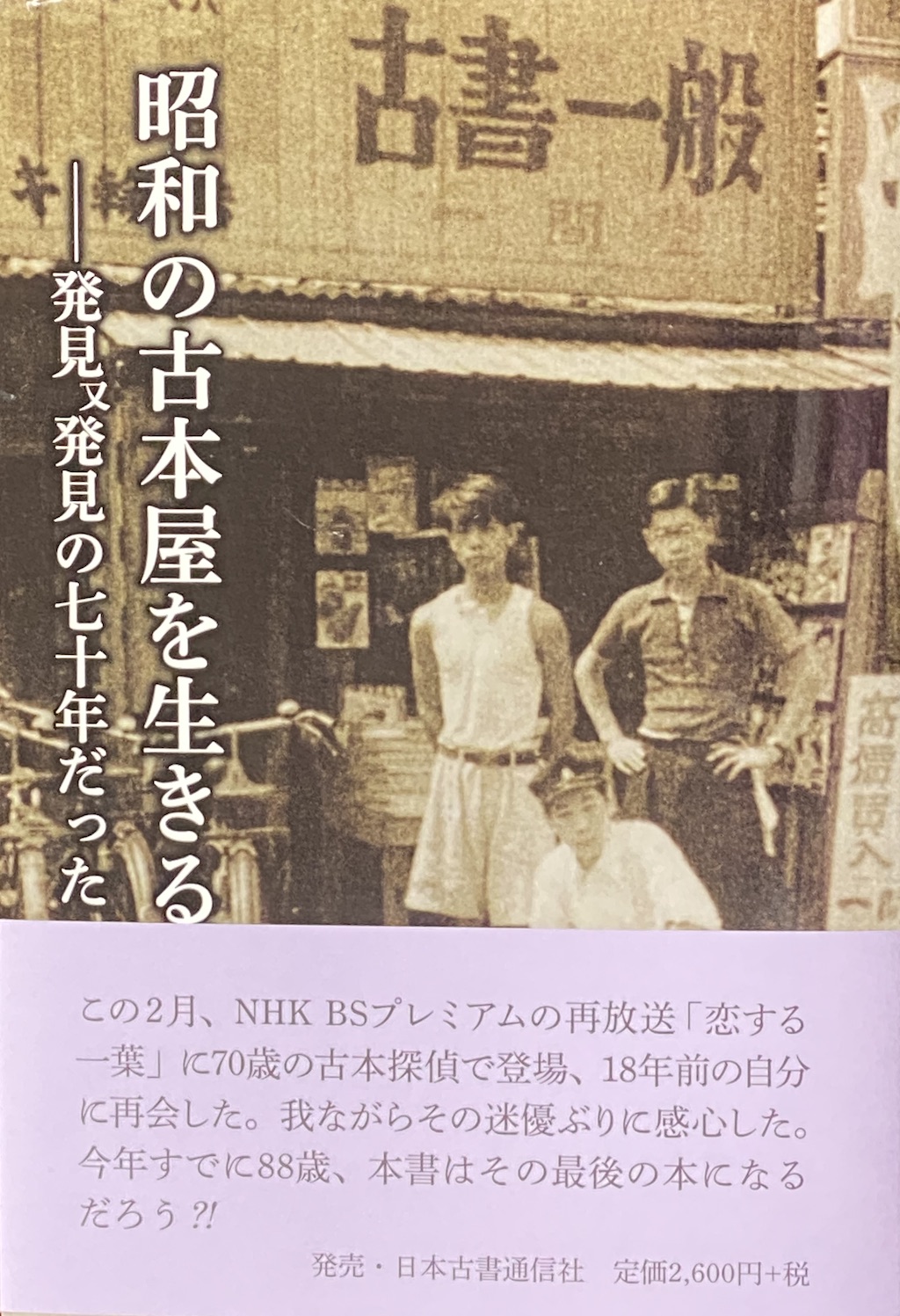

森谷均を社主とする昭森社から遺稿詩集『左川ちか詩集』(以後適宜『詩集』と略す)が刊行されたのは1936年11月のこと。編者は伊藤整である。「彼女の残した一冊の詩集は、昭和初期における女性詩の最高にちかい光芒をはなった」(『株式会社紀伊國屋書店創業五十年記念誌』1977)と称賛したの春山行夫だった。 1930年代の詩壇において、セクシュアリティの幻想に対峙した左川ちかの詩は極北にあった。ジェイムズ・ジョイスやヴァージニア・ウルフ、ハリー・クロスビーらモダニズム文学を血肉化した翻訳者でもあった。10代でキャリアを出発し、1936年1月に急逝する。享年24。 『詩集』は全350部発行。内訳は並製版(普及版)300部(定価2円)。特製版45部(3円)。書痴版5部(10円)。判型・本文組版は同じだが、特製版は本文の上質紙が特漉鳥の子紙に改められるなどしている。書痴版はさらに三岸節子の肉筆デッサン画が一葉収められている(未見)。ちなみに「三百五十部限定内五十部特製」と並製版の奥付にもあるためか、これを特製版と扱う古書店が複数あるので注意されたい。定価で区別するのが最も簡便である。 伊藤整旧蔵本は現在市立小樽文学館に、近藤東旧蔵本は神奈川県近代文学館に所蔵されている。森谷均旧蔵本は私の手元にある。また、次世代の若者たち、例えば黒田三郎や吉岡実といったモダニズム詩から出発した詩人たちも、戦時中『詩集』を手に入れている。とくに吉岡の初期詩には大きな影響を与えたようだ。 戦後ともなると『詩集』は市中に出回らなくなった。札幌に暮らしていた百田宗治は森谷に宛てた葉書で次のように綴っている。 いつか左川ちかの詩集など出してもらつたことがありましたね。この二十五日は当地の詩人たちの会合で左川ちかのことを話します。あの詩集の少部数の再版なども時期よろしいのではありませんか。 「森谷均宛百田宗治書簡」1947.10.23(筆者蔵)

「日本の古本屋」のメルマガということもあり、書物(古書)としての『左川ちか詩集』について卑見を述べたい。それが『左川ちか全集』出版の意味とも関わる話だからである。 『日本古書通信』をひもとくと、齋藤昌三作成の「日本限定本人気番附」(20-1.1955.1.1)には『詩集』書痴版が前頭に位置づけられている。 具体的な価格の推移を調べよう。①1954年の『日本古書通信』「限定本時価目録」(19-6.1954.6.15)には、書痴版が2,500円となっている。昭森社の中でも高値の本で、中原中也『山羊の歌』(文圃堂1934)著者愛蔵本20部と同じ値だ。 さらに②1958年「限定本時価目録」(23-3.1958.3.15)では、特製版1,000円、書痴版7,000円。③1960年「限定本時価目録」(25-7.1960.7.15)では、並製本1,500円、特製本3,000円と価格が上昇している。昭森社の同時期刊行の詩集で比べると、田中冬二『花冷え』書痴版50部①1,500円→②2,500円→③3,500円。荘原照子『マルスの薔薇』特製10部①1,000円→②1,500円→③2,000円となっている。 1950年代、左川ちかは決して忘れられた存在ではなかった。中野重治編『日本現代詩大系』10巻(河出書房1951)、北川冬彦他編『日本詩人全集』6巻(創元社1952)には詩が複数収録されている。また、北園克衛(「左川ちか」『詩学』6-8.1951.8)、春山行夫(「左川ちか〈季節風〉」『北海日日新聞』1954.8.9)らが生前の姿を回想し、塚本邦雄(「詩人について」『詩学』1959.7)、吉岡実(「救済を願う時‐《魚藍》のことなど」『短歌研究』1959.8)らがその詩の衝撃を語っている。伊藤整の自伝風小説『若い詩人の肖像』(新潮社1956)には、青春をともにした少女時代が印象的に描かれている。 ただ、『詩集』書痴本に関していえば、左川ちかそのものの文学的評価以上に、三岸節子の肉筆デッサン画入りの稀覯本(5部)であることが大きいだろう。蒐集家にとって肉筆挿絵の本は「書物の中での王様」(佐々木桔梗「肉筆挿絵本」『書痴往来』2-3.1957.9)らしい。 「黒い天鵞絨の天使―左川ちか小伝」(『北方文芸』5-11.1972.11)を著した詩人小松瑛子は、どうしても『詩集』が手に入らず、札幌の詩人坂井一郎所蔵の特製版を借り全編書写したという(「左川ちかの詩と私」『左川ちか全詩集』森開社1983)。小松自身、左川ちか詩集の出版を計画していたが叶わなかった。 詩人佐々木逸郎は、「私たち戦後に詩を書き始めたものの立場で言うと、(略)なんとなく“幻の詩人”という感じがあった」(「座談会 北の詩・その女流の系譜」前掲『北方文芸』)と話している。 左川ちかが鮮烈な印象で語られる一方で、『詩集』が蒐集対象として成立しており、再刊・新刊を望む声もあったが実現しなかったことがわかる。これと同じ構造はさらに続くことになる。全く不幸なことに。 1985年には札幌の並木書店の目録に書痴版が50万円で出品、すぐに売り切れたという。書痴版の書影を私が初めて見たのは、詩書の蒐集家だった小寺謙吉『現代日本詩書綜覧』(名著刊行会1971)である。ただ、同書に三岸の肉筆デッサン画は掲載されていない。 小寺謙吉以外の書痴版の所蔵者としては、國學院大教授の塚谷晃弘(「コレクション礼讃」『陶説』245.1973.8)、高橋啓介(『別冊太陽 古書遊覧』平凡社1998)がいる。高橋は少女を描いた肉筆画を掲載している。5部それぞれ絵柄が違うのかどうだろうか。近年は長山靖生が「わたしの蔵書から 小宇宙としての詩集」(『日本近代文学館報』304.2021.11)でその魅力を語っている。 田辺福徳(北大医学部助教授)は、86年に東京の田村書店から『詩集』特製版26番を手に入れ「嬉しさのあまり、夜も枕頭に飾って夢に出ることを願った」と、『本と珈琲』(私家本1993)で語る。素直な興奮が伝わってくる。 近年の『詩集』古書価の変遷については、林哲夫のブログ記事「古書目録の左川ちか」(daily-sumus2.2017.11.29)が古書目録から整理している。 田村書店『近代詩書在庫目録』(1986)特製版90,000 私が記録している日本の古本屋・ヤフオク・メルカリの相場を勘案すると、『詩集』特製版はここ10数年ほどで15万前後から現在は30万弱。並製版は状態が悪くなければ10万前後から現在は20万足らずといった感覚だ。 私が左川ちかに出会ったのは、1998年末か99年初頭に『詩と詩論』を読んでのことだった。それからプライベートプレスの森開社から刊行されていた『左川ちか全詩集』(以降適宜『全詩集』と略す)を「日本の古本屋」を通じて購入した。 『全詩集』は550部(普及版500部、特製版50部)。普及版の定価は7,300円。布装背皮継表紙の実に美しい本に一瞬で魅了された。特製版(定価15,000)も1冊購入した。古書価は定価のそれぞれ1.5倍ほどだったと記憶する。解題・校訂も行き届いた『全詩集』は左川ちか再評価の機運を高め、極めて画期的だった。『全詩集』によって左川ちかに出会った、または再会した読者は少なくないだろう。ちなみに現在『全詩集』は新版含め現在は安くて2万、上限は5万前後だ。こちらも高騰している。 『詩集』を入手したのはのちのことで、私の場合は蒐集の欲望というよりは研究資料として認識していた。それでも、生田耕作旧蔵のジェイムズ・ジョイス著/左川ちか訳『室楽』(椎の木社1932)が札幌の書肆吉成から届いたときは、私淑する文学者だけに興奮したものだ。 最近話題になったといえば、2019年の七夕古書大入札会で自筆詩稿「暗い唄」「おなじく(果実の午後)」が出品されたことだろう。保昌正夫監修・青木正美解説『近代詩人・歌人自筆原稿集』(東京堂出版2002)に掲載された青木正美旧蔵品である。 内堀弘「下町の古本屋の懸命な好奇心 独学の意欲があれば古書の世界は一生学校だ」(『図書新聞』2019.10.5)によると、『自筆原稿集』出版後に青木が手放し、石神井書林を経て20年近く経って再び世に現れたらしい。私も入札したが、予想を遥かに上回る価格であっさり落札を逃した。左川ちかの人気の高まりを実感した。この詩稿ともいずれまみえたいと願っている。 以上、向後の記録を兼ね煩雑に書き連ねた。左川ちかの詩集が蒐集家のコレクションか、研究者の資料として取引されることはあっても、『全詩集』の一時期をのぞけば、一般の読者が容易く手に入れ難い状況にあることがおわかり頂けただろう。 左川ちかを研究対象として意識したのは5年ほど前のことだ。いまだその詩をまとめて読むことが難しい状況を知った。作品を読みたいとの若い人たちの切実な声を聞いた。また、研究の進展と学界における認知度の向上にはテクストの普及が欠かせない。適切な校訂を加えた初の全集の編纂を考えるようになった。 さらに直接的なきっかけは、杉並の某古書店などに委託販売されている同人本の存在である。およそ80数か所に及ぶ誤字誤植や本文の錯簡が甚だしい極めて質の悪い本で、私の名前を無許可で編集協力者にクレジットし、現在も中身をほぼ訂正することなく高額で取引されている。かかる同人本が今後の批評・研究で用いられては取り返しのつかない過ちにつながってしまうと、研究者として大きな危機感を覚えた。 マニアックな復刻本を有難がりながらその真贋に関心がない、書痴を気取るマニアたち。先人の書誌学に裏打ちされた校訂の術を無視する素人編集と、これをバックアップする古書店の存在。80年以上に及ぶ書物としての「左川ちか」が行き着いた先だった。 詩人の言葉が無惨に切り刻まれ、決して安くない額を支払った一般読者の方々を思うと、研究者としてもっと早くに警鐘を鳴らすべきだったと悔やんでいる。詩人の言葉は、小銭稼ぎの道具として使い捨てされては決してならない。このような特異な市場から「左川ちか」を解放しなければならない。私がこれを訴えると、妨害・示威行為が私や周辺者、複数の出版社などに向けられるようになった。SNSで訴えた私の告発には、20万回をこえるインプレッション(表示)と2万回ほどのエンゲージメント(反応)を得た。それまでさんざん左川ちかを持ち上げながら、無視を決め込む少数の人もいないではなかったが、私と直接交誼がなくとも激励の言葉をかけてくれる多くの人々が支えになった。 そうした紆余曲折を経て『左川ちか全集』が生まれた。年譜・解題・解説・ブックガイドが約100頁、全416頁で本体価格2,800。全集の出版を相談したある出版社からは、いくら高くても本物であれば購入する読者がいるのだから「愚挙」だと言われた。しかし、研究者や愛書家以外にも手が届く、全国の書店でリーズナブルに購入できる一冊をというのは譲れない一線だった。 幸い、そのコンセプトを尊重してくれる編集者と出版社がいた。価格に上乗せされないよう、函も写真も省いた。そのため、人々の憧憬を誘った『全詩集』のような贅沢な造りではないものの、作品世界の入り口となるような名久井直子装幀・タダジュン装画の書影は予想以上の好評を得て迎えられた。本は一人で作るものではないことを実感した。 『全集』の編集方針の一つは、端的にいえば『左川ちか詩集』=伊藤整の眼差しからの解放である。 伊藤整が編集した『詩集』には、発表の時系列に配列する、初出版と再掲版(改稿版)では後者を採用するなどの編集方針があった。しかし、時間的な制約のもと十分な資料が手元に揃わなかったためか、実際には混乱したまま刊行された。また、伊藤が最も大事にした自身の詩「海の捨児」とスキャンダラスな因縁のあった「海の捨子」を収録していないなど、留意すべき点も少なくない。 もちろん、『詩集』刊行の文学史的な意義は十二分に理解されるべきもので、現代の編集水準を求めても仕方のないことだ。『全集』の編纂にあたっては、従来のように『詩集』の配列・本文に依拠するのではなく、抜本的なテクストクリティークを行った。あわせて、翻訳に用いた底本や新出詩篇の調査を行い、発表順の配列を徹底し、ヴァリアント(異稿)の採用もできるだけ詩人の最後の意思が反映できるよう詩篇ごとに慎重な判断を下した。これが「伊藤整」という『詩集』の眼差しからの解放の意味である。 また、一冊の詩集ではなく全集であることから、研究・鑑賞の手引きとなるよう、最新の研究動向を踏まえた詳細な解説・解題を施し、本文にはルビなども積極的に振った。古い文体に不慣れな若い読者と海外の読者を意識している。近年、左川ちかは海外での評価が先行し、欧米などでは何冊も訳詩集が出版されている。今後さらに翻訳されるであろうことを想定すると、決してやりすぎではないだろう。実際、海外在住の方から読みやすい編集に感動したと感想を頂戴し、我が意を得たりと思ったものだ。 翻訳詩文と詩篇・散文・書簡類を初めて同時収録することの意味は小さくない。翻訳と創作の関係を含め、詩人であり翻訳家でもあった「左川ちか」の全体像を浮かび上がらせるテクストになるよう心掛けた。もっとも本書も私自身の眼差しと無縁ではなく、これが唯一の正典というつもりはない。心ある人々によって、それぞれの見識を活かした新たな書物が編まれることを期待したい。詩人のの解放と復権を果たすために。  『左川ちか全集』 左川ちか/島田龍 編 四六判、上製、416ページ 書肆侃侃房 定価:本体2,800円+税 好評発売中! https://ajirobooks.stores.jp/items/625000c23463e711bb1550ba |

|

Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |