■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第87号

。.☆.:* 通巻296・4月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

個展開催報告と古書組合について

高橋 秀行 (前 東京古書組合事務局長)

「日本の古本屋」メールマガジン291号で、私の個展案内を掲載

させていただきましたが、その結果報告と今回の原稿についてお話

ししたいと思います。

まず個展についてです。本年1月末の銀座界隈は、まだ新型コロナ

ウイルスの影響はさほどではなく、海外から日本に観光に来たと思

われる大勢の中国の人や諸外国の人が中央通りを闊歩していました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5667

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第15回 矢部登さん 静かに書誌をつくりつづけるひと

南陀楼綾繁

5年前に田端に引っ越してきて驚いたのは、矢部登さんのご自宅

がすぐ近くにあったことだ。

矢部さんとは文学同人誌『サンパン』の集まりでお目にかかり、

温厚な人柄に接した。好きな文学者の書誌をこつこつとつくってい

るという。私たちが不忍ブックストリートの活動をしている谷中・

根津・千駄木とは歩いていける距離ということもあり、一箱古本市

などのイベントに顔を出してくれた。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5674

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

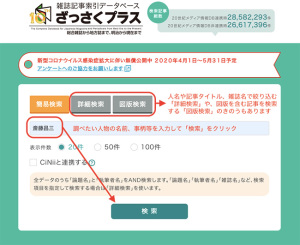

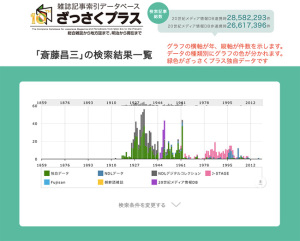

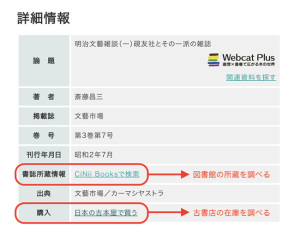

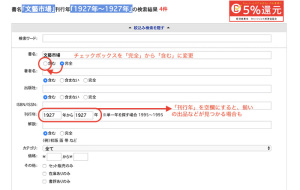

━━━━━━━【ざっさくプラス」無償公開について】━━━━━

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い

「雑誌記事索引データベース ざっさくプラス」無償公開を始めました

株式会社皓星社 代表取締役 晴山生菜

「日本の古本屋メールマガジン」読者の皆様、はじめまして。

株式会社皓星社の晴山生菜です。当社は、神田神保町の出版社です。

最近の出版物には、カラサキ・アユミ『古本乙女の日々是口実』、

南陀楼綾繁『蒐める人』、稲岡勝『明治出版史上の金港堂』などが

あり、いずれも、「日本の古本屋メールマガジン」の「自著を語る」

で取り上げていただきました。 当社はこうした出版事業と同時に、

「雑誌記事索引データベース ざっさくプラス」を運営しています。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5680

ざっさくプラス

https://zassaku-plus.com/

《お問合わせ》

株式会社 皓星社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-10

TEL 03-6272-9330 FAX 03-6272-9921

http://www.libro-koseisha.co.jp/

━━━━━【4月10日~5月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

--------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭ ※中止となりました

期間:2020/04/10~2020/04/24

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武(ビッグカメラ隣)

3階バッシュルーム(北階段際)

--------------------------

書窓展(マド展) ※新型肺炎の影響により中止となりました

期間:2020/04/10~2020/04/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

大均一祭 ※中止となりました

期間:2020/04/11~2020/04/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第39回 古本浪漫洲 Part4 ※中止となりました

期間:2020/04/13~2020/04/14

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

第39回 古本浪漫洲 Part5 ※中止となりました

期間:2020/04/15~2020/04/17

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

MM駅ナカ&ワインフェスタ

※新型肺炎の影響により中止となりました(神奈川県)

期間:2020/04/16~2020/04/22

場所:横浜みなとみらい線みなとみらい駅構内

みらいチューブ(イベントホール)

--------------------------

本の散歩展 ※中止となりました

期間:2020/04/17~2020/04/18

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

--------------------------

第39回 古本浪漫洲 Part6 (300円均一)※中止となりました

期間:2020/04/18~2020/04/20

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

浦和宿古本いち ※中止となりました(埼玉県)

期間:2020/04/23~2020/04/26

場所:JR浦和駅西口下車 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

--------------------------

ぐろりや会 ※中止となりました

期間:2020/04/24~2020/04/25

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

好書会 ※中止の可能性があります(4/8)

期間:2020/04/25~2020/04/26

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第29回 池袋西口公園古本まつり

※新型肺炎の影響により中止となりました

期間:2020/04/25~2020/04/28

場所:池袋西口公園グローバルリング

豊島区西池袋1-8-26(東京芸術劇場前)

--------------------------

阪神ゴールデンウィーク古書ノ市 ※中止になりました(大阪府)

期間:2020/04/29~2020/05/04

場所:梅田阪神百貨店8F 大阪市北区梅田1-13-13

--------------------------

フリーダム展

期間:2020/05/01~2020/05/02

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

西部展

期間:2020/05/01~2020/05/03

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

5月反町古書会館展(神奈川県)

期間:2020/05/02~2020/05/03

場所:神奈川古書会館1階特設会場

--------------------------

第16回 上野広小路古本まつり ※会期が変更される可能性があります

期間:2020/05/04~2020/05/10

場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階

--------------------------

センター南駅店・港北古書フェア(神奈川県)

期間:2020/05/06~2020/05/15

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン20台での古書販売

--------------------------

城北展

期間:2020/05/08~2020/05/09

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

杉並書友会

期間:2020/05/09~2020/05/10

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

東京愛書会

期間:2020/05/15~2020/05/16

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

五反田遊古会

期間:2020/05/15~2020/05/16

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

--------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは4月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年4月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその296 2020.4.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================