■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その299・5月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━

刻々と変わる古書店の新入荷情報は、日本の古本屋トップページに

ある「新着書籍」にて常に更新! ぜひご覧ください。

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.『近代出版史探索Ⅱ』 小田光雄

2.『芝居小屋戦記 神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡』

菱田信也

3.古本乙女の独り言⑨ カラサキ・アユミ

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る(241)】━━━━━━━━━

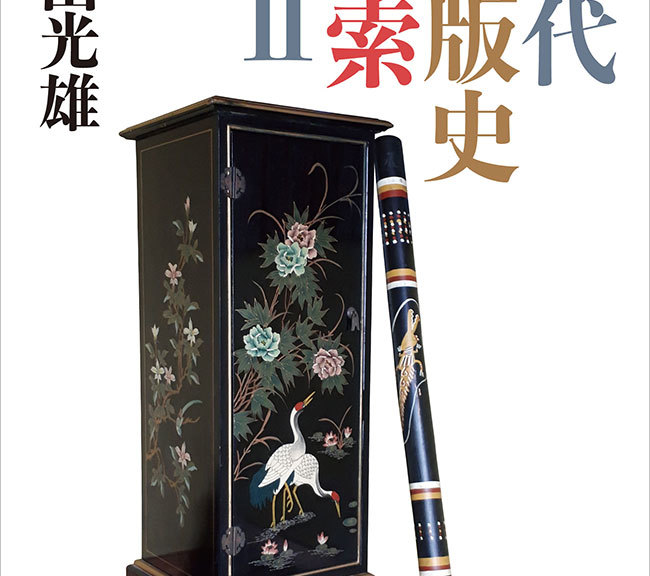

『近代出版史探索Ⅱ』

小田光雄

昨年9月に刊行した『近代出版史探索』の第二巻として、『近代

出版史探索Ⅱ』を上梓することができ、とてもうれしい。それは

何よりも500部という採算基礎部数が書店、古本屋、図書館を通じ

て読者に購入され、読まれたことによっている。大部にして高定価、

しかもこのような地味な内容の本を売ることは、現在の出版状況下

において、困難極まりないと承知しているので、第二巻が出せただ

けでも僥倖だと思っている。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5861

『近代出版史探索Ⅱ』小田光雄 著

論創社刊 定価6000円+税 5月29日発売

http://ronso.co.jp/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(242)】━━━━━━━━━━

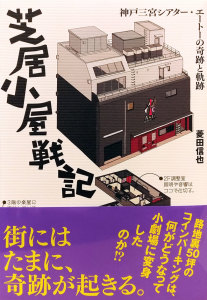

『芝居小屋戦記──神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡」

菱田信也

このたび苦楽堂より上梓しました『芝居小屋戦記──神戸三宮シ

アター・エートーの奇跡と軌跡』は、神戸・JR三ノ宮の駅近くに

建設され開場した小劇場(客席数100)の、立ち上げから3年間

の記録をまとめたものです。

原稿のチェックをすべて終えたのは2月上旬。その直後に新型コ

ロナウイルス感染拡大、同時に舞台芸術、とりわけ「演劇」に向け

られた世間の風当たりが一変しました。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5818

『芝居小屋戦記 神戸三宮シアター・エートーの奇跡と軌跡』菱田信也 著

苦楽堂刊 1600円+税 好評発売中!

http://kurakudo.co.jp/#978-4-908087-11-0

━━━━━━━━━━━【古本乙女の独り言】━━━━━━━━━━

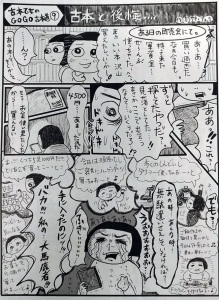

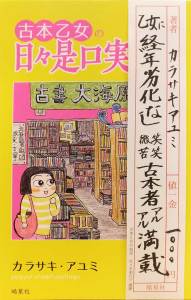

古本乙女の独り言⑨ 古本への我が求愛行動

カラサキ・アユミ

先日、口紅を一本新しく買った。顔色を良く見せる口紅というアイ

テムは、化粧品に投資するぐらいなら古本に注ぎたいと常々思って

いる自分にとって唯一必須の化粧道具でもある。もともとそのテの

事にはさっぱり疎い上に様々な色を試すのは金銭的にも勿体無いし

何より面倒臭いというのもあるので特にこだわりがあるわけでもな

く長年同じ色を使い続けている。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5712

ツイッター

https://twitter.com/fuguhugu

古本乙女の独り言⑧ はこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5550

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『自前のメディアをもとめて

──移動とコミュニケーションをめぐる思想史』

田村紀雄

編集グループSURE刊 定価2,970円(本体2,700円+税)好評発売中!

http://www.groupsure.net/post_item.php?type=books&page=200421tamura

ミネルヴァ通信 月刊「究」(KIWAMERU)

ミネルヴァ書房 本体300円+税 好評発売中!

https://www.minervashobo.co.jp/search/s4463.html

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

5月~6月の即売展情報

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年6月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその299 2020.5.25

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================