■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第86号

。.☆.:* 通巻294・3月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

北陸古本案内 その3

オヨヨ書林 山崎 有邦

前々回の石川県、前回の富山県に続き、今回は福井の古本屋を紹

介させていただきます。

福井駅前の好文堂。街の本屋としては広めの店内に、文庫・漫画・

文芸書・趣味本・郷土史・全集・美術書・アダルトとないジャンル

はないくらいまんべんなく網羅された品揃えです。古い雑誌や戦前

の本もしっかりと置かれています。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5619

オヨヨ書林

https://oyoyoshorin.jp/

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第14回 倉敷から遠いでさん ぼやきながら集めるひと

南陀楼綾繁

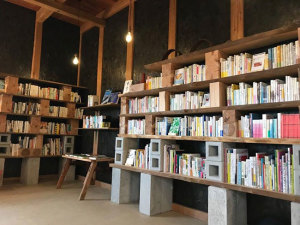

昨年の3月、岡山大学のキャンパス内のスペースで「小さな春の

本めぐり」というイベントが開催された。「瀬戸内ブッククルーズ」

というグループの主催で、中四国の個性的な本屋が出店した(この

イベントは今年も開催予定だったが、新型コロナウィルスの影響で

中止となったのは残念だった)。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5617

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【3月10日~4月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

--------------------------

第10回 戸田書店 古本・古書フェア(群馬県)

期間:2020/01/27~2020/03/15

場所:戸田書店 高崎店 高崎市下小鳥町438-1

--------------------------

イービーンズ古本まつり(レコード・CD市 併催/宮城県)

期間:2020/01/30~2020/03/14

場所:宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 9階 杜のイベントホール

http://www.e-bf.jp/e_beans/news/index.html

--------------------------

フジサワ古書フェア(神奈川県)

期間:2020/02/27~2020/03/11

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1フジサワ名店ビル

--------------------------

第14回 カジル横川古本市(広島県)

期間:2020/03/01~2020/03/15

場所:JR横川駅前フレスタモール カジル横川 1階通路

広島市西区横川町3-2-36 JR横川駅隣接

--------------------------

第93回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2020/03/04~2020/03/10

場所:くすのきホール

(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

--------------------------

第22回フジサワ湘南古書まつり(神奈川県)

期間:2020/03/12~2020/03/15

場所:有隣堂藤沢店イベントホール (フジサワ名店ビル6階)

神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル

--------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2020/03/12~2020/03/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

紙魚之會

期間:2020/03/13~2020/03/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第178回神戸古書即売会(兵庫県)

期間:2020/03/13~2020/03/15

場所:兵庫古書会館 神戸市中央区北長狭通6-4-5

--------------------------

たにまち月一古書即売会(大阪府)

期間:2020/03/20~2020/03/22

場所:大阪古書会館 大阪府大阪市中央区粉川町4-1

http://www.osaka-kosho.net/

--------------------------

趣味の古書展

期間:2020/03/20~2020/03/21

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

国際稀覯本フェア-日本の古書 世界の古書-

期間:2020/03/20~2020/03/22

場所:東京交通会館 展示会場12F カトレアサロン A・B

千代田区有楽町2-10-1

http://abaj.gr.jp/

--------------------------

浦和宿古本いち

期間:2020/03/26~2020/03/29

場所:JR浦和駅西口下車 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前

https://twitter.com/urawajuku

--------------------------

和洋会古書展

期間:2020/03/27~2020/03/28

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

五反田遊古会

期間:2020/03/27~2020/03/28

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

--------------------------

中央線古書展

期間:2020/03/28~2020/03/29

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第7回 小倉駅ナカ本の市(福岡県)

期間:2020/03/28~2020/04/05

場所:小倉駅ビル内・JAM広場 (JR小倉駅 3階 改札前)

--------------------------

第39回 古本浪漫洲 Part1~Part5

期間:2020/04/01~2020/04/17

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

青札古本市

期間:2020/04/02~2020/04/05

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

下町書友会

期間:2020/04/03~2020/04/04

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第12回横浜めっけもん古書展(神奈川県)

期間:2020/04/04~2020/04/05

場所:神奈川古書会館1階特設会場

--------------------------

第15回 上野広小路古本まつり

期間:2020/04/06~2020/04/12

場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階

--------------------------

立川フロム古書市

期間:2020/04/10~2020/04/24

場所:フロム中武(ビッグカメラ隣) 3階バッシュルーム(北階段際)

立川駅北口徒歩5分

--------------------------

書窓展(マド展)

期間:2020/04/10~2020/04/11

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

大均一祭

期間:2020/04/11~2020/04/13

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは3月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年3月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその294 2020.3.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================