■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第79号

。.☆.:* 通巻280・8月9日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、

イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ

お出掛け下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━

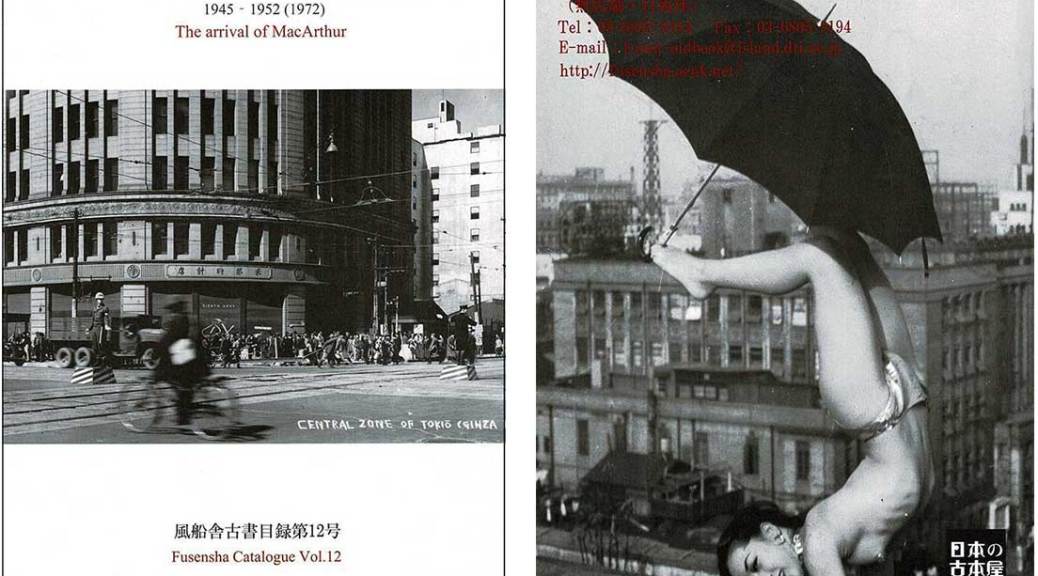

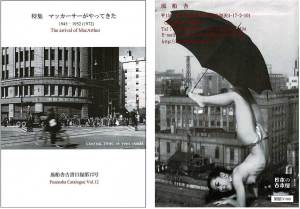

連載(二) 古書目録第12号

『マッカーサーがやってきた 1945-1952(1972)』回想記

風船舎 赤見悟

今回は2016年発行の弊店にとっては二度目の総特集となる古書目

録第12号「マッカーサーがやってきた 1945-1952(1972)」につ

いて書こうと思う。タイトルの通り「連合国軍占領期の日本」特集

である。

「占領期」関係は特集を組む以前にも多少は取り扱っていたが、

特集を組む決意をしたのはあるお客さんからお売り頂いたいくつか

の品々がきっかけだった。例えば以下の品。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5079

赤見 悟(あかみ さとる)

1978年、埼玉県児玉郡上里町生まれ

2005年11月、杉並区阿佐ヶ谷にて「風船舎」実店舗開業

2007年夏、実店舗を閉め、通販専門に

2009年1月、古書目録第1号発行

2019年秋、古書目録第15号「越境特集」発行予定

━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━

第8回 神保町のオタさん 「本のすき間」を探るひと(後篇)

南陀楼綾繁

授業よりも超能力やUFOのサークル活動に夢中だったという「神保

町のオタ」さんは、大学卒業後、京都で就職する。入社してしばら

くは忙しかったことから、SF関係からは離れていたという。

「それでも、栗本薫の『グイン・サーガ』シリーズは読み続けてい

ましたね。ヒロイック・ファンタジーが好きなんです」

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5087

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。

「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ

・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を

つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に

『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市

の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著

皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!

http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/

━━━━━【8月9日~9月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

--------------------------

第7回 上野広小路古本祭り

期間:2019/08/05~2019/08/11

場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階(地下鉄

上野御徒町・上野広小路駅A4出口、JR御徒町北口徒歩3分)

--------------------------

第28回 東急東横店 渋谷大古本市

期間:2019/08/06~2019/08/13

場所:渋谷駅 東急東横店 西館8階催物場

--------------------------

城北古書展

期間:2019/08/09~2019/08/10

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

オールデイズクラブ(名古屋)

期間:2019/08/09~2019/08/11

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

第32回 下鴨納涼古本まつり(京都府)

期間:2019/08/11~2019/08/16

場所:下鴨神社糺の森 京都府京都市左京区下鴨泉川町59

URL:http://koshoken.seesaa.net/index-4.html

--------------------------

阪神夏の古書ノ市(大阪府)

期間:2019/08/14~2019/08/20

場所:阪神百貨店梅田本店 8階催場 大阪市北区梅田1-13-13

--------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2019/08/14~2019/08/23

場所:有隣堂センター南駅店店頭

--------------------------

フィールズ南柏の古本市(千葉県)

期間:2019/08/22~2019/09/01

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

--------------------------

ぐろりや会

期間:2019/08/23~2019/08/24

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://www.gloriakai.jp/

--------------------------

立川フロム古書市

期間:2019/08/23~2019/09/01

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武(ビッグカメラ隣)

3階バッシュルーム(北階段際)

--------------------------

好書会

期間:2019/08/24~2019/08/25

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2019/08/29~2019/09/01

場所:JR浦和駅西口さくら草通り徒歩5分マツモトキヨシ前

URL:https://twitter.com/urawajuku

--------------------------

紙魚之會

期間:2019/08/30~2019/08/31

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

杉並書友会

期間:2019/06/22~2019/07/15

場所:有隣堂伊勢佐木町本店 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1

--------------------------

第8回 上野広小路古本祭り

期間:2019/09/02~2019/09/08

場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36

台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階(地下鉄

上野御徒町・上野広小路駅A4出口、JR御徒町北口徒歩3分)

--------------------------

第91回 彩の国 所沢古本まつり

期間:2019/09/04~2019/09/10

場所:くすのきホール

西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場

URL:https://tokorozawahuruhon.wixsite.com/tokorozawahuruhon

--------------------------

第37回古本浪漫洲 Part1

期間:2019/09/04~2019/09/06

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

--------------------------

フジサワ古書フェア

期間:2019/09/05~2019/09/18

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場

--------------------------

東京愛書会

期間:2019/09/06~2019/09/07

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

--------------------------

倉庫会(名古屋)

期間:2019/09/06~2019/09/08

場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12

--------------------------

「名古屋骨董祭」 第2回 名古屋古書即売会(名古屋)

期間:2019/09/06~2019/09/08

場所:吹上ホール 名古屋市千種区吹上2丁目6-3

地下鉄・吹上駅5番出口徒歩5分

--------------------------

大均一祭

期間:2019/09/07~2019/09/09

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

第37回古本浪漫洲 Part2

期間:2019/09/07~2019/09/09

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2019/09/07~2019/09/08

場所:神奈川古書会館1階特設会場

--------------------------

第37回古本浪漫洲 Part3

期間:2019/09/10~2019/09/12

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2

--------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2019/09/12~2019/09/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

--------------------------

書窓展(マド展)

期間:2019/09/13~2019/09/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

--------------------------

第37回古本浪漫洲 Part4

期間:2019/09/13~2019/09/15

場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)

新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111

--------------------------

第48回 鬼子母神通りみちくさ市

期間:2019/09/15

場所:雑司が谷 鬼子母神通り

URL:https://kmstreet.exblog.jp/

--------------------------

第4回 御茶ノ水ソラシティ古本市

期間:2019/09/15~2019/09/21

場所:御茶ノ水ソラシティプラザ 千代田区神田駿河台4-6

JR御茶ノ水駅 徒歩1分、東京メトロ新御茶ノ水駅聖橋方面改札直通

--------------------------

━━━【映画『ガーンジー島の読書会の秘密』上映のお知らせ】━━━

1946年、終戦の歓びに沸くロンドンで暮らす作家のジュリエットは、

一冊の本をきっかけに、“ガーンジー島の読書会”のメンバーと手紙を

交わすようになる。ナチに脅えていた大戦中は、読書会と創設者である

エリザベスという女性の存在が彼らを支えていた。本が人と人の心を

つないだことに魅了されたジュリエットは、読書会について記事を書こ

うと島を訪ねるが、そこにエリザベスの姿はなかった。メンバーと交流

するうちに、ジュリエットは彼らが重大な秘密を隠していることに気付く。

ジュリエットが魅せられたガーンジー島の読書会の“秘密”とは-?

8月30日(金)TOHOシネマズシャンテほか全国ロードショー。

上映予定はこちらからどうぞ。

株式会社 キノフィルムズ

http://dokushokai-movie.com/

☆★[公開記念キャンペーン1-映画をより楽しむために-]☆★

映画の公開にあわせて8月16日(金)より「日本の古本屋」で

特集コーナーを設置します。

◇特集第1弾 8/16-8/29 映画「ガーンジー島の読書会の秘密」公開間近!

『イギリス、ヨーロッパ文学』&『ヨーロッパの戦争、戦線』

◇特集第2弾 8/30-9/12 映画「パターソン」公開!

『読書会、愛書家』&『イギリス、ヨーロッパ映画』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次回メールマガジンは8月下旬に発行です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2019年8月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその280 2019.8.9

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================