第7回 神保町のオタさん 「本のすき間」を探るひと(前篇)

|

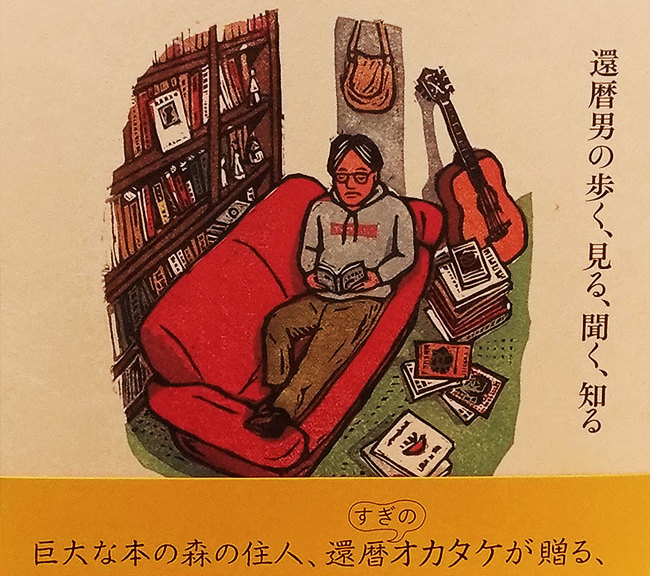

| この連載をはじめる前、もしこの人に出てもらえたら……と最初に思い浮かべたのが、「神保町のオタ」さんだった。まったく知らない人なのに、ブログやツイッター上では10年以上前からやり取りがある。以前は「ジュンク堂書店日記」、現在は「神保町系オタオタ日記」と題するブログでは、初めて聞く人名や書名のオンパレード。著名な作家についても、古本屋や即売会で拾った思いもかけない資料を持ち出して、新鮮な角度で攻めてくる。 これだけ活発に発信しているのに、この人の個人的なことは一切判らない。関西在住らしいが、頻繁に東京に来ているようでもある。あまりに謎なので、私は一時「オタさん架空説」を唱えていた。オタさんは実在せず、彼と最もネット上でやりとりのある書物蔵さん(本連載の2回目に登場)の変名だという見解だ。そのやり取りも自作自演……。「なんでそんなこと、わざわざするんですか?」という知人のもっともな疑問にも、「あの人(書物蔵さん)ならやりかねないから」と答えた失礼な私だ。 神保町のオタさん、その人についに対面したのは、2016年の大阪だった。森之宮で開催された一箱古本市に出店したとき、同じ敷地でやっていた古書即売会でばったり書物蔵さんに会った。そのとき、「この人がオタさんです」と紹介されたのだ。二人並んでいたことで、私の妄想は粉砕された。ただ、二人の風貌にはかなり共通するものがあった(まだ云うか)。 「じつは、書物蔵さんにはじめて会ったのもその1年前なんです。千代田図書館で『古書目録のココが好き』という展示がありましたよね。その関連の、かわじもとたかさん(1回目に登場)、国会図書館の鈴木宏宗さんと南陀楼さんが出るトークを見に行ったんです。このとき、会場で書物蔵さんにある本を渡す約束をしていたんですが、なんだか会う勇気がなくて黙って帰りました。その翌日、あらためて高円寺の西部古書会館で待ち合わせて、会ったんです」とオタさんは云う。 オタさんの住む京都でも面が割れていなかったらしく、〈古書善行堂〉のブログでは「桂のKさん」として登場しながら、店主の山本善行さんがその人がオタさんだと気づいたのは、だいぶ後だったらしい。 だから、オタさんが謎の存在だと思っていたのは、私だけではなかったのだ。 神保町のオタさんは1959年、福島県只見町に生まれた。父はダムの建築に携わっていた。2歳で、父の転勤により静岡県清水市(現・静岡市清水区)に住み、ここで18歳まで暮らす。4つ上の兄がいたため、家には子ども向けの世界文学全集があった。小学生になるとそれを引っ張り出して読んだ。 「『小公子』がとくにお気に入りでした。主人公のセドリックは寡黙で上品さがあり、『こういう人になりたい』と思いました。私の最初の憧れの人です」 その一方、テレビっ子であり、『スーパージェッター』『宇宙少年ソラン』『怪奇大作戦』などを観まくった。クリスマスに、枕元に『鉄人28号』のアニメ絵本が置かれていたときは嬉しかったという。 小学校では学校の図書室で、講談社や小峰書店のSFシリーズ、ポプラ社の江戸川乱歩、ルパン、ホームズを読んだ。「講談社から出た『見えない生物バイトン』(エリック・F・ラッセル)が好きでした」。また、当時は清水市に貸本屋が何軒かあり、父が時代小説や推理小説を借りるのに、一緒に行っていた。 「古本屋にも父に連れられて行きました。〈山一書店〉といって、雑誌やエロ本の多い店でした。大人になってから、ここで知切光歳の『天狗考』上巻を買いました。下巻が刊行されなかったものです」 また、静岡市の浅間神社の参道にある〈駿河書房〉は、正月から店を開けるので、ここでマンガを買うのが楽しみだった。のちに、じつはこの店に幻想文学がよく揃っていることを知る。 新刊書店では〈戸田書店〉に通った。のちに全国展開するが、発祥は清水なのだ。2階建てで、ギャラリーを併設し、清水の文化の発信地だった。オタさんはここで、運命的な出会いをする。 「創元推理文庫で出た、エドガー・ライス・バローズの『火星のプリンセス』を買ったんです。武部本一郎の表紙イラストに惹かれました。ヒロインのデジャー・ソリスが、私の初恋の人です。それで一気にスペース・オペラにハマりました。中学生の頃には、『宇宙英雄ペリー・ローダン』シリーズのファンクラブの創設メンバーになったほどです。当時は『マルペ』と呼ばれて、いまのオタク的な存在でしたね。会報も出ていました」 また、中学3年で半村良のファンクラブ(半村良のお客になる会)に入り、機関誌に投稿が載ったことも。 「『SFマガジン』は中学から読んでいたし、『奇想天外』も新人賞に投稿しようとしたことがあります(笑)。新刊書店の〈谷島屋書店〉にはハヤカワSFシリーズが並んでいて、よく買いました。あの銀背が新刊なのに古本っぽくて好きでした」 そうやって、中学、高校とSFにまみれて過ごすのであった。 1978年、オタさんは京都大学に入り、京都で下宿生活をはじめる。 「入学してすぐに、UFO(ユーエフオー)超心理研究会に入りました。小学生の頃は考古学者になりたくて、デニケンの古代史ものを読みました。大学の頃に『ムー』が創刊されましたが、最初は子どもっぽい誌面だったので無視していましたね。この研究会にいた、のちに宗教学者になる吉永進一さんが高校の先輩で、いろいろ教えてもらいました。大阪の〈天牛書店〉やデパートの即売会にも連れていかれました。あれが、古本屋への本格的な目覚めでした」 UFO(ユーエフオー)超心理研究会は、大文字山でUFOの観測会も行った。また、『宇宙波動』という機関誌を出しており、オタさんはそこに人類学者の鳥居龍蔵以降の異端考古学の系譜をたどる記事を書いた。 一方で、SF熱も続いていた。当時は筒井康隆が唱えた「SFの浸透と拡散」にあたる時期で、映画『スター・ウォーズ』やアニメ『機動戦士ガンダム』があり、少女マンガでは萩尾望都らがSF的作品を描いた。サンリオSF文庫で次々に未訳の作品が出たこともあり、「新刊を追いかけるだけでも忙しかった」とオタさんは笑う。この辺の感じは、まだ中学生だった私にもよく判る。 「京大のSF研究会にも入って、機関誌もつくっていました。ぼくたちがつくったのは『よい子の宇宙人』というタイトルです。SF大会にも参加しましたよ。もっとも、1年で退会しましたが。また、幻想文学研究会に入り、そこでのちに英文学者になる横山茂雄さんと読書会をやったりした。横山さんは稲生平太郎として幻想小説も書いています」 さらに、吉永さん、横山さんとオタさんでオカルト研究団体「近代ピラミッド協会」を結成。機関誌『ピラミッドの友』を発行し、オタさんは日本における巨石遺跡研究史を書いている。この頃から、研究史や学者の系譜に関心を向けているところは、オタさんらしい。 「授業よりもサークル活動に熱心でしたね」とオタさんは笑うが、ゼミで教わったマックス・ヴェーバー研究者の教授もオカルトへの理解が深かったというから、もはや、すべてがオカルト尽くしなのだ。なんと怪しくも豊饒な大学生活なことか! オタさんはなぜ、そこまでオカルトにのめり込んだのだろうか? 「考古学もそうですが、失われたものや不思議なものを再生・復元したいという願望があったからです。タイトルに『謎』とか『不思議』とか『秘密』が付く本ばかり読んで、父に『もっと現実的な本を読んだらどうだ』とよく怒られました」 そして、ここまでのオタさんの探究心が、古本屋通いと結びつくことで、別の方向に大きく展開するのだが、とても1回では書ききれないので、次回に続きます。 神保町系オタオタ日記 南陀楼綾繁 ツイッター

|

|

Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |