江北図書館 建物と蔵書を未来へ受け継ぐ 【書庫拝見21】南陀楼綾繁 |

|

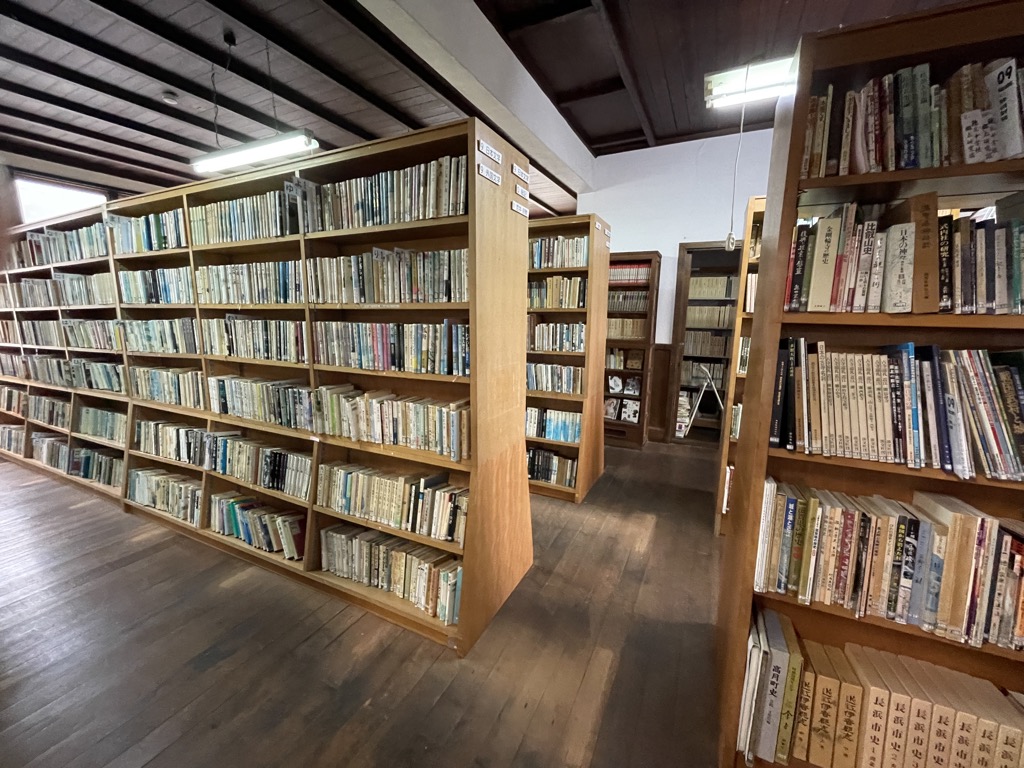

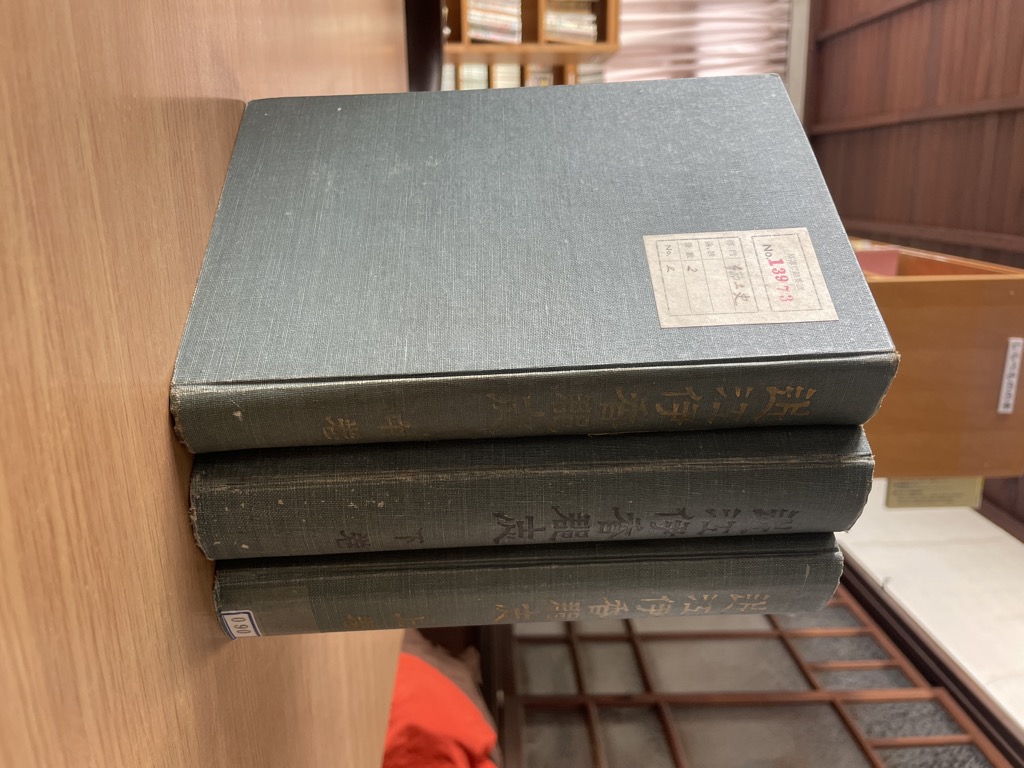

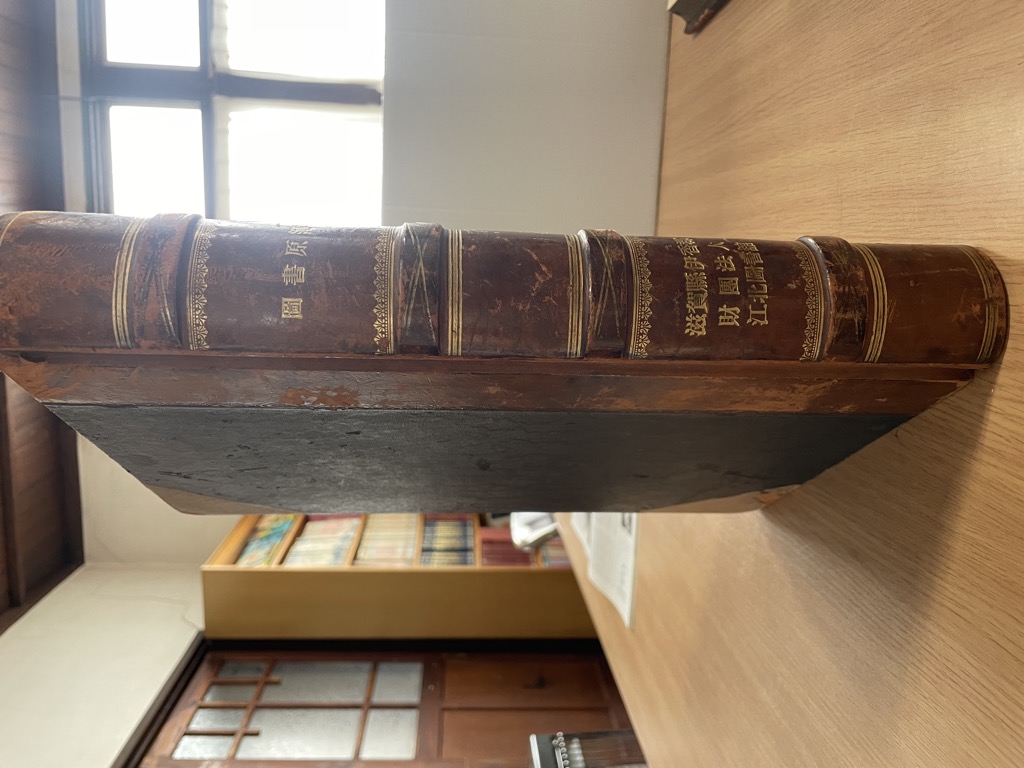

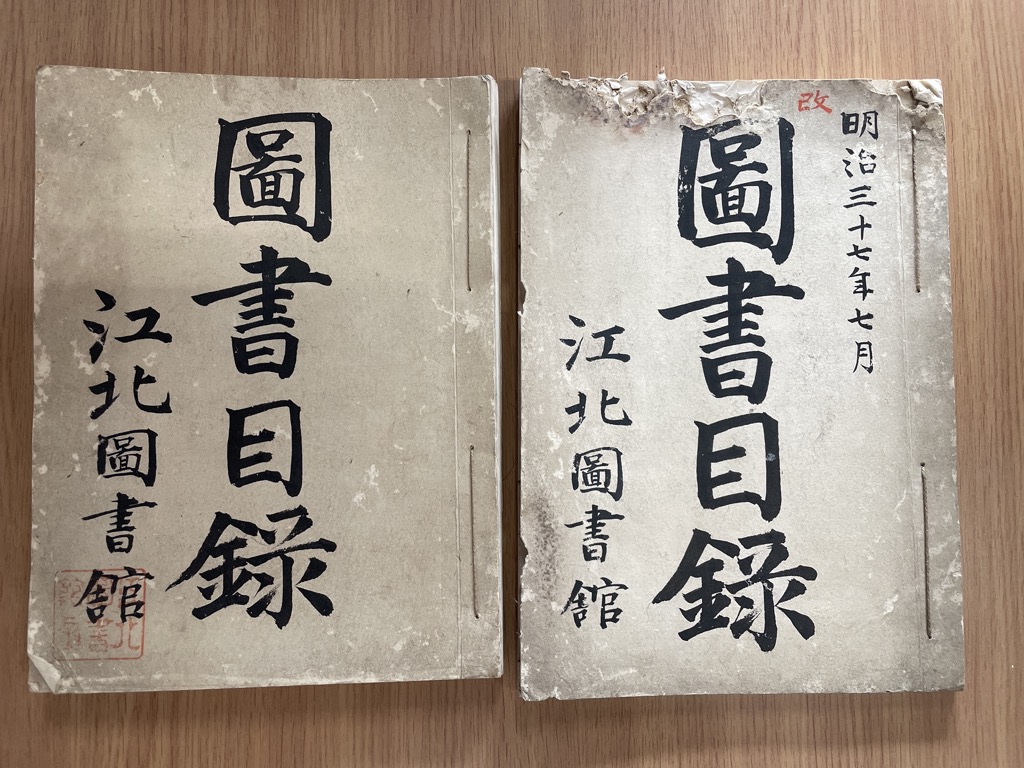

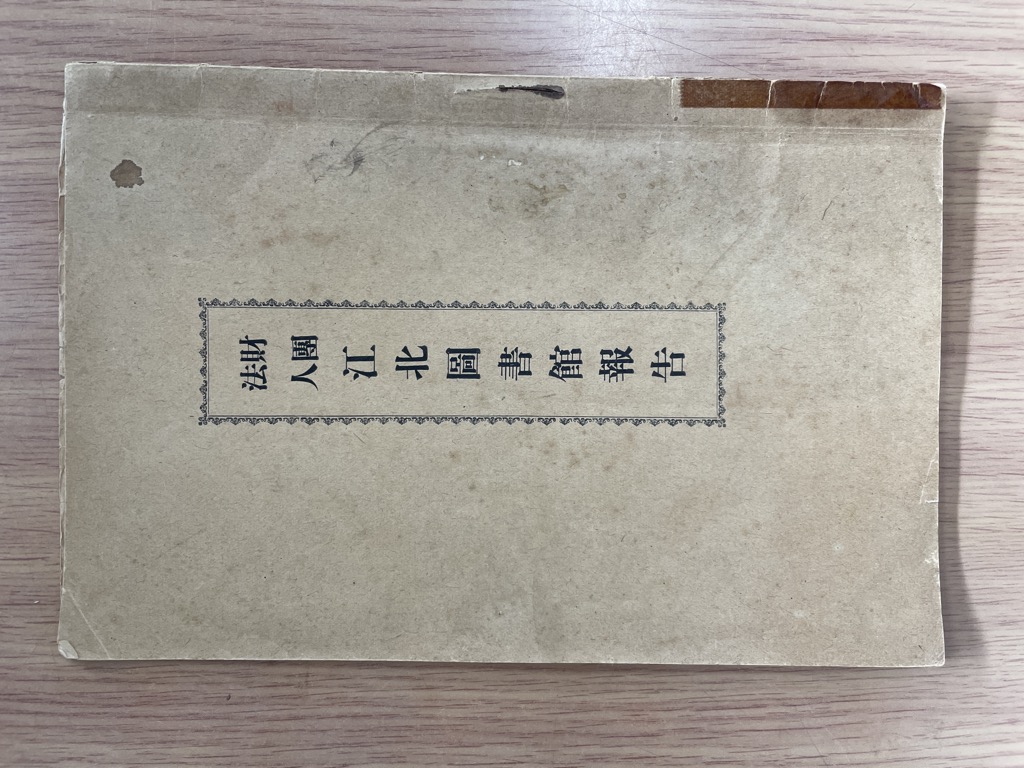

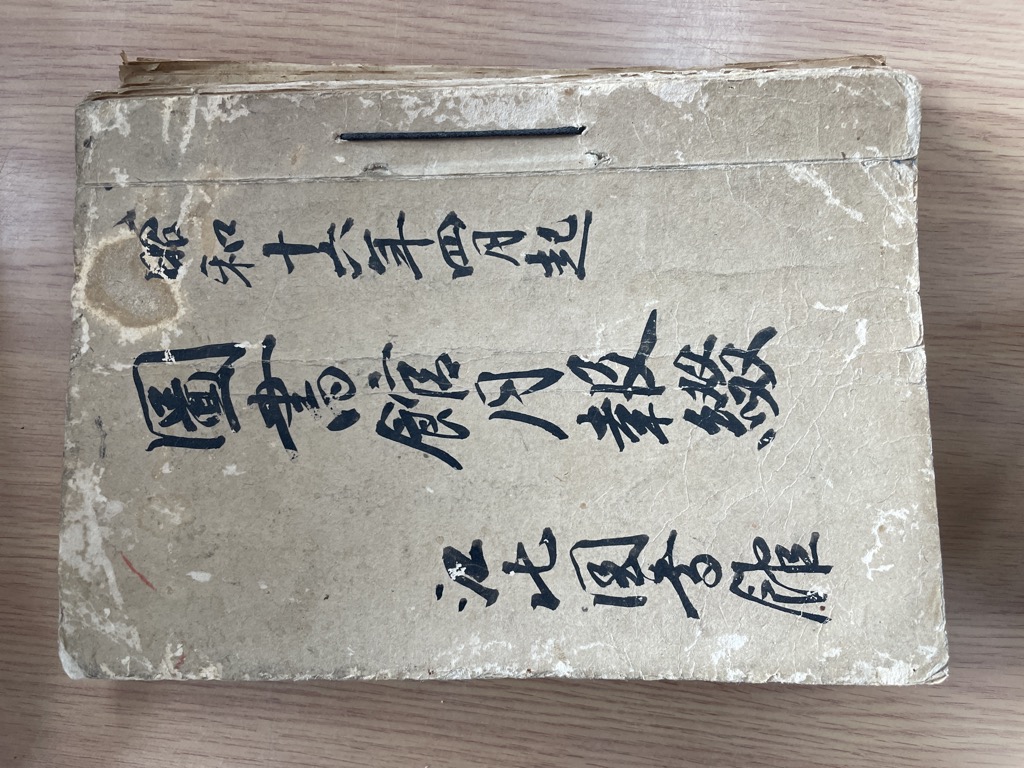

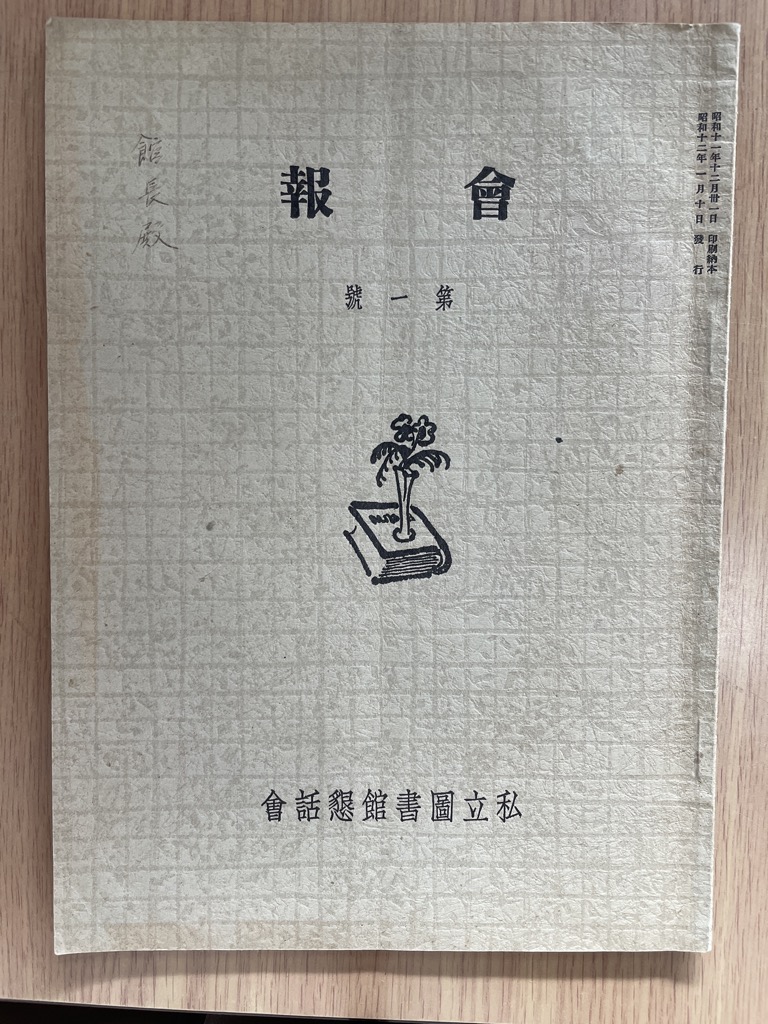

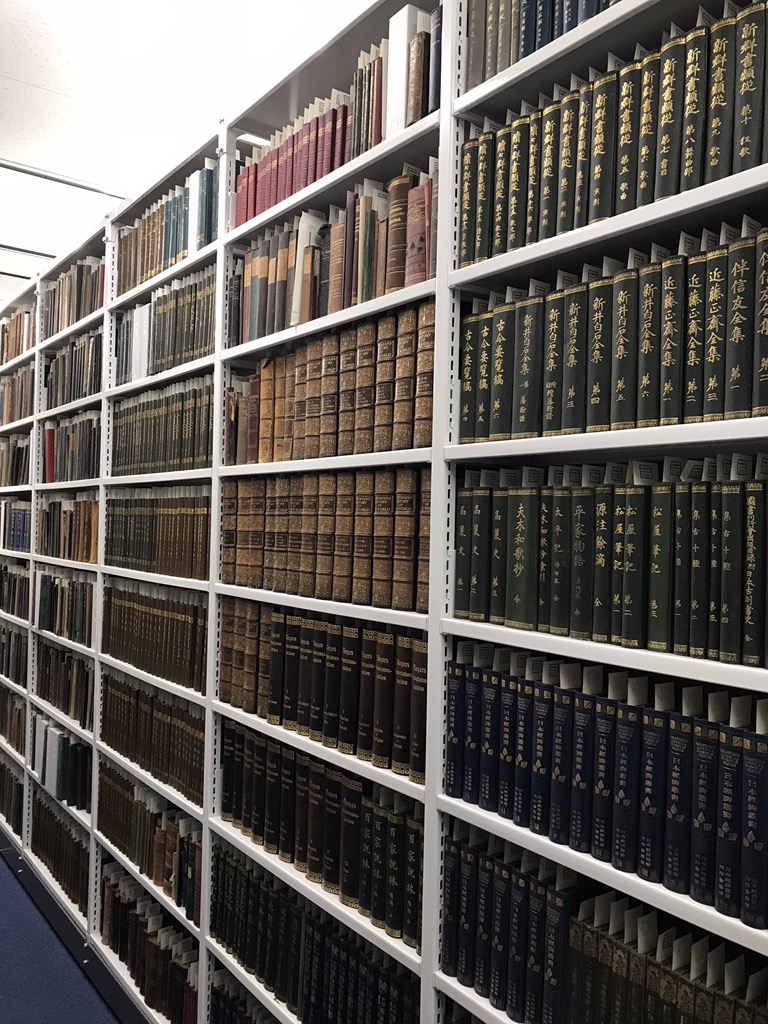

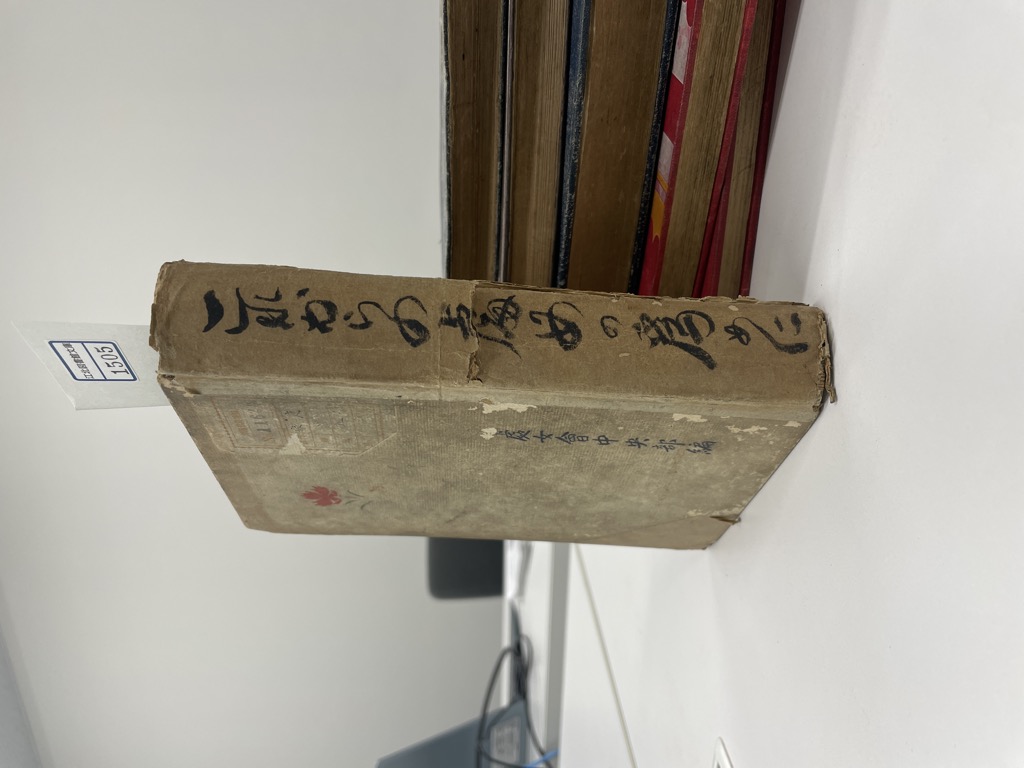

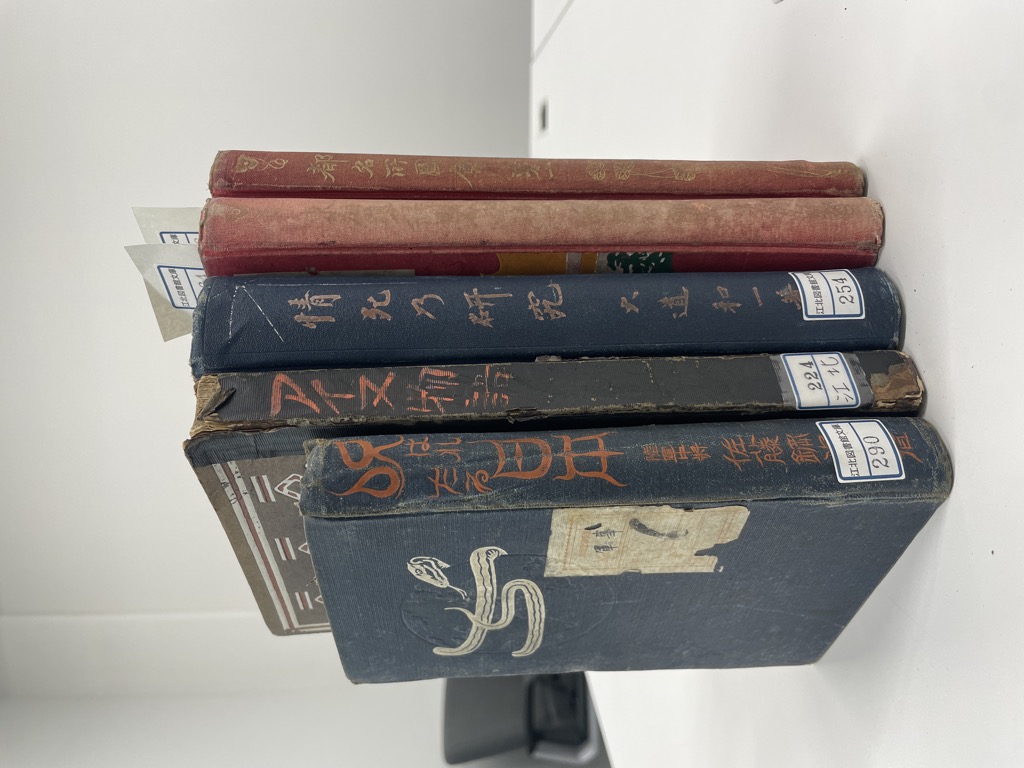

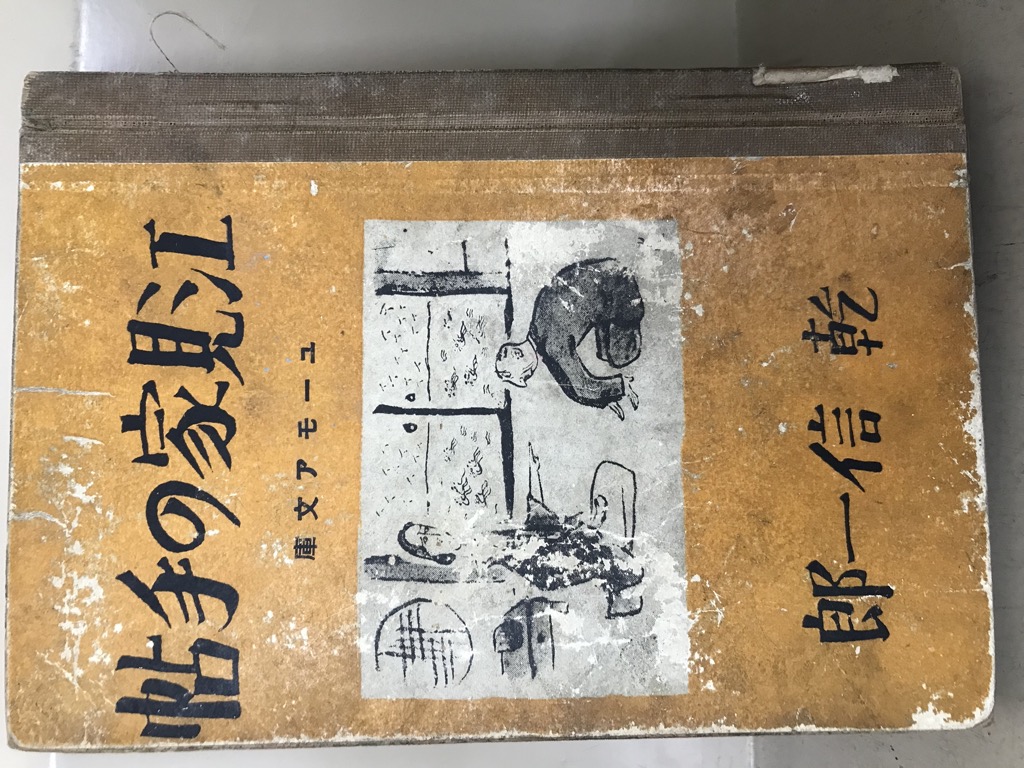

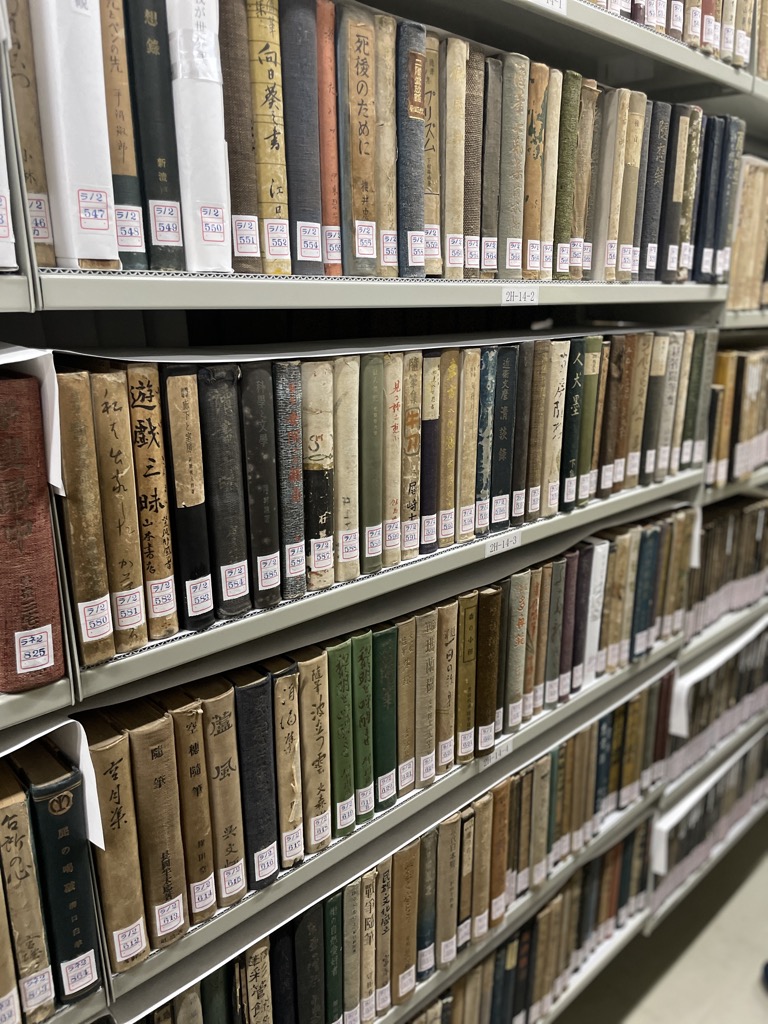

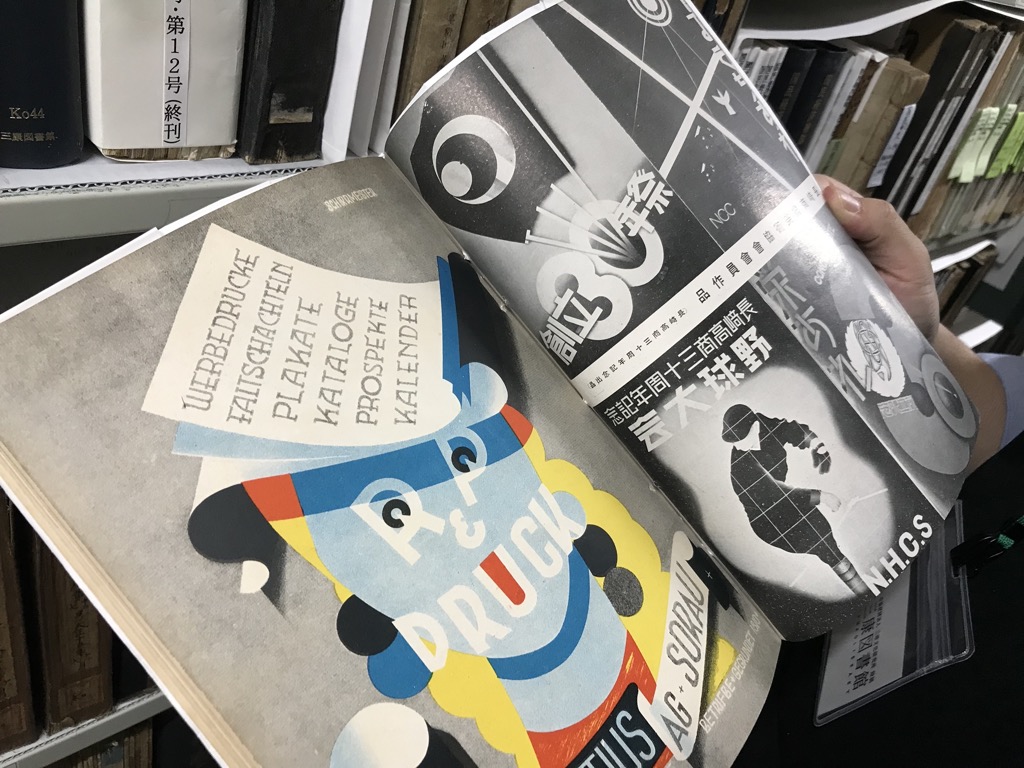

12月19日の朝、私と編集のHさんは江北図書館の前にいた。JR北陸線・木ノ本駅東口の真正面にある建物だ。1937年(昭和12)に建てられた2階建ての洋風建築で、風格がある。

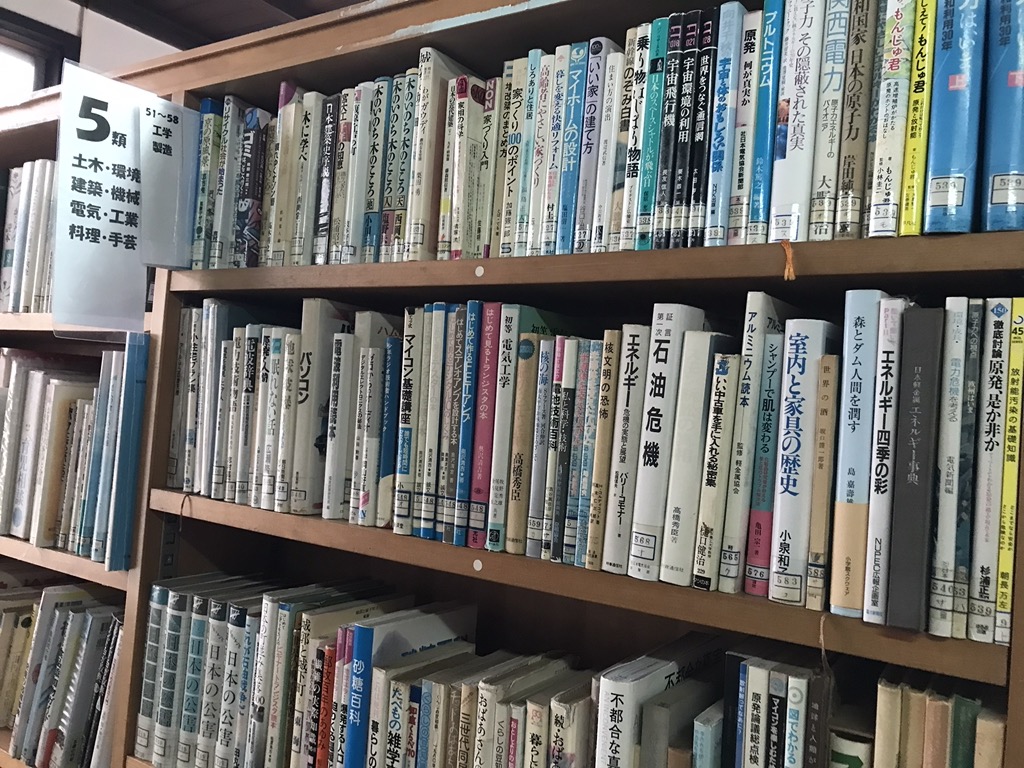

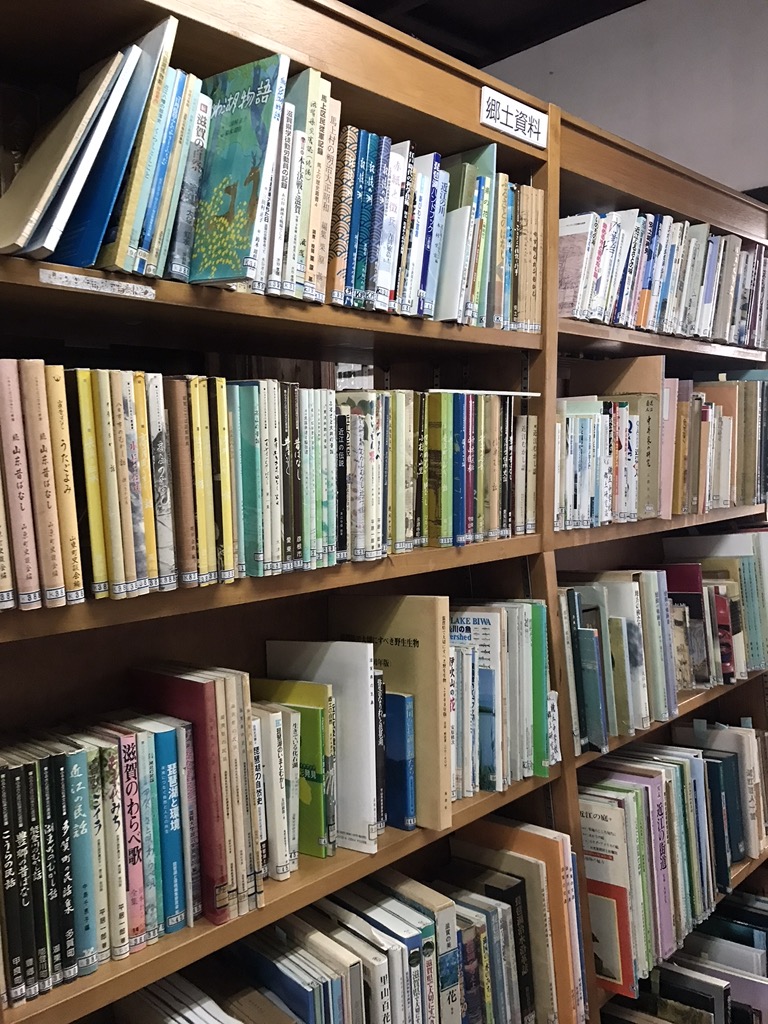

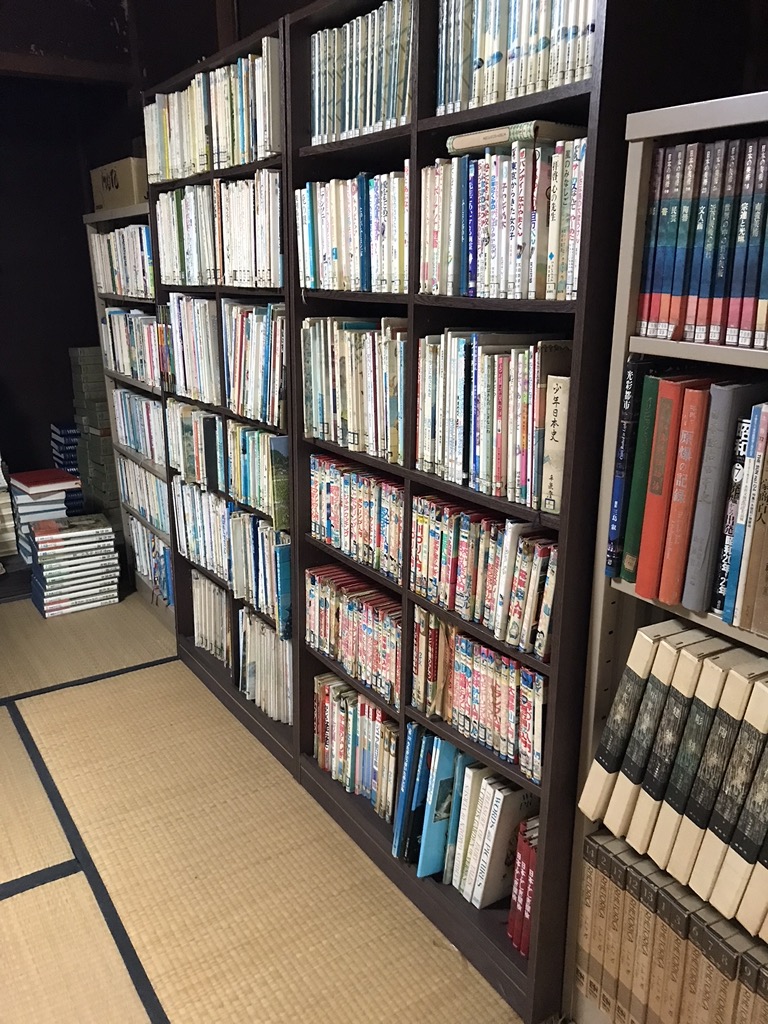

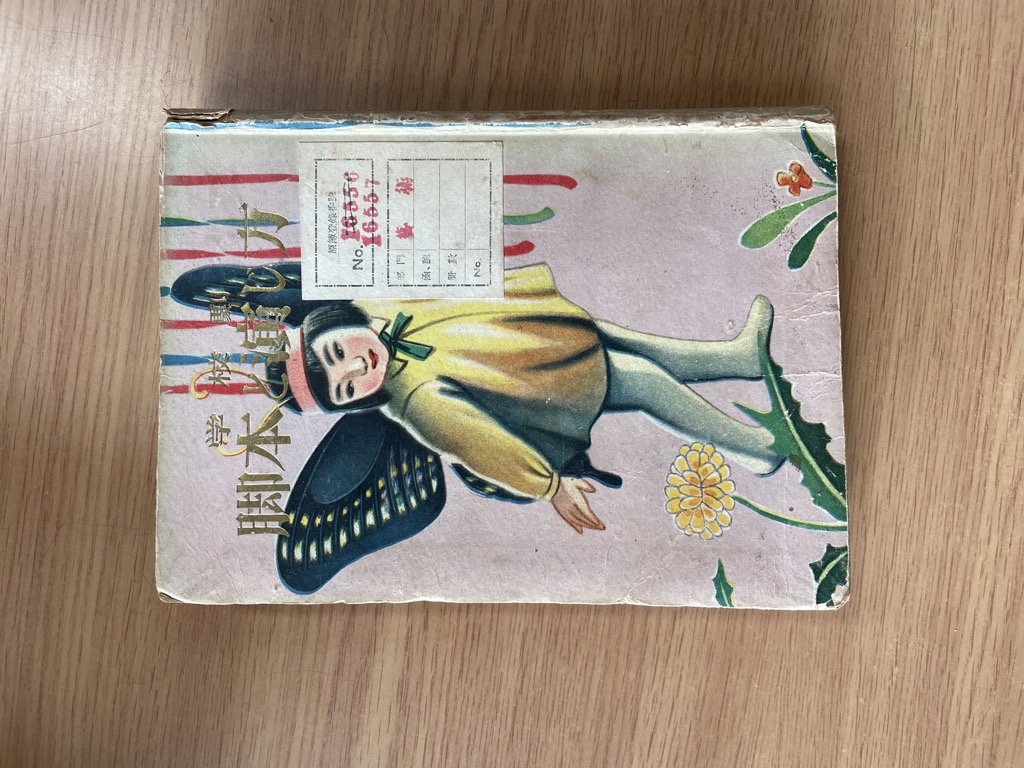

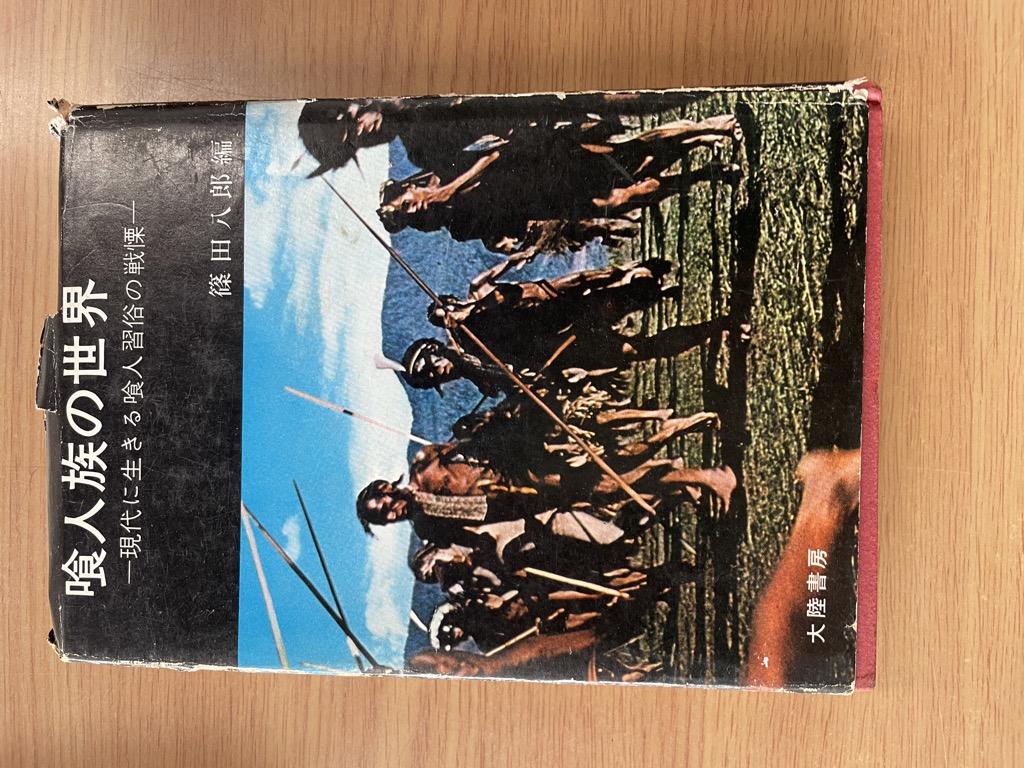

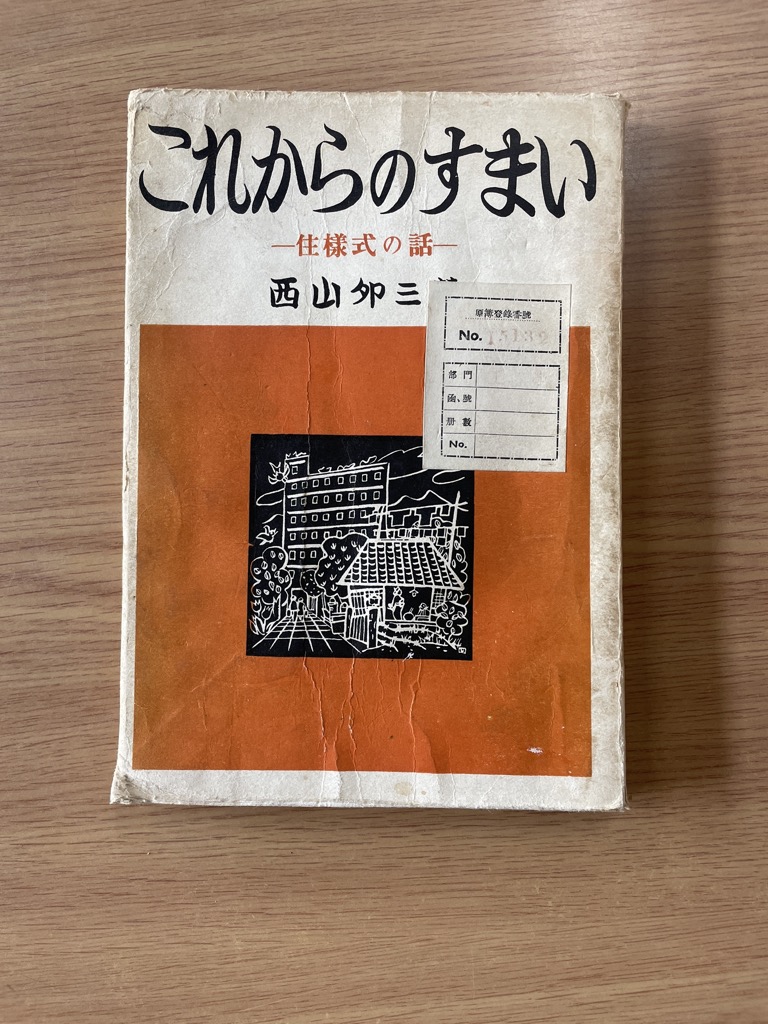

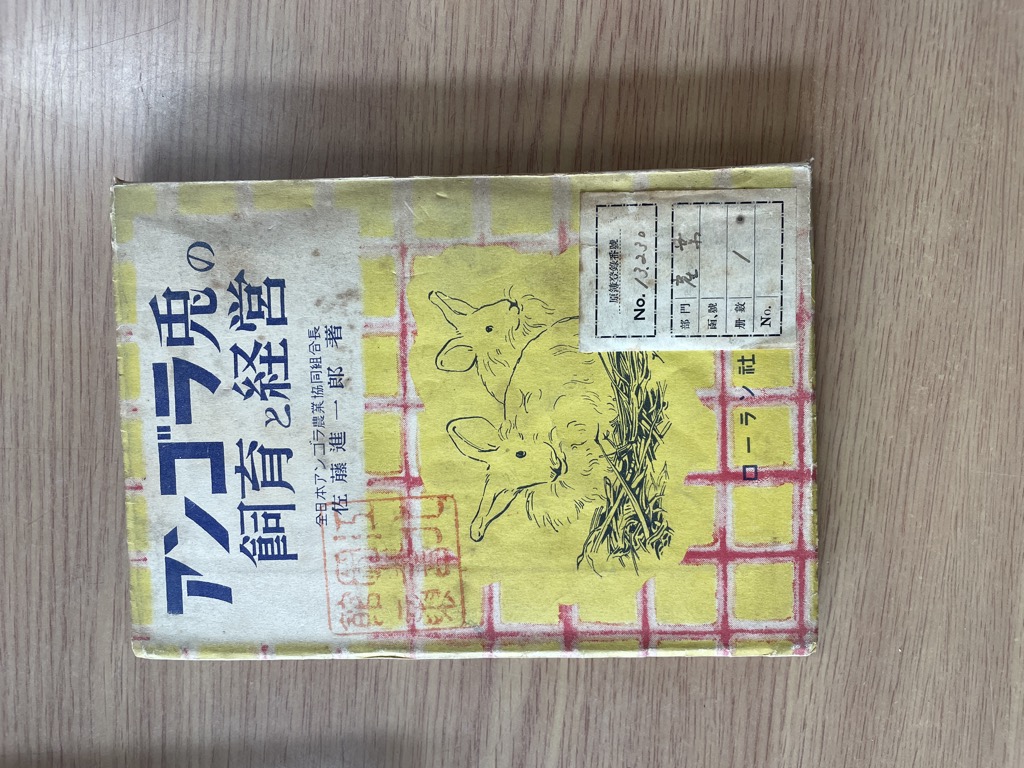

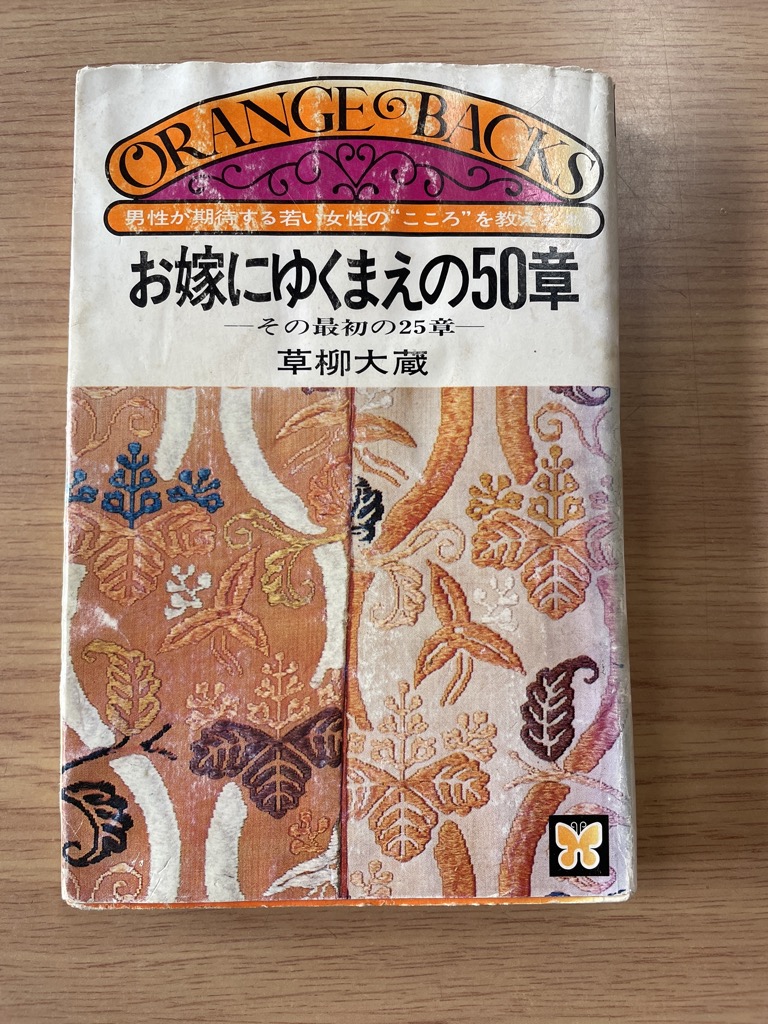

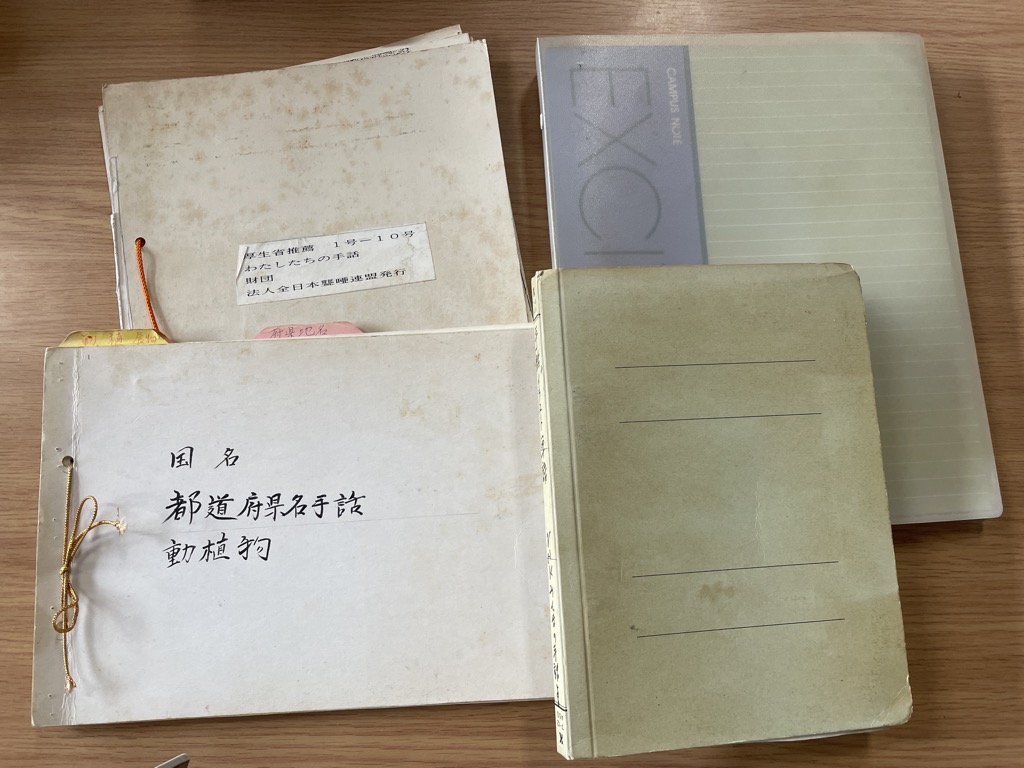

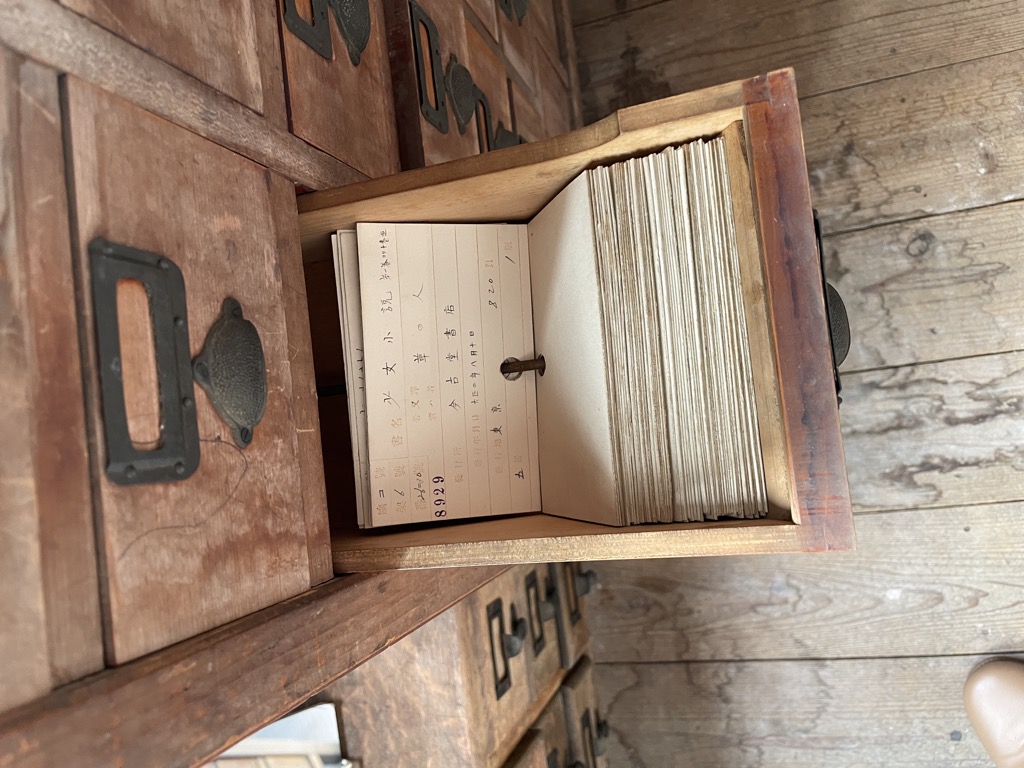

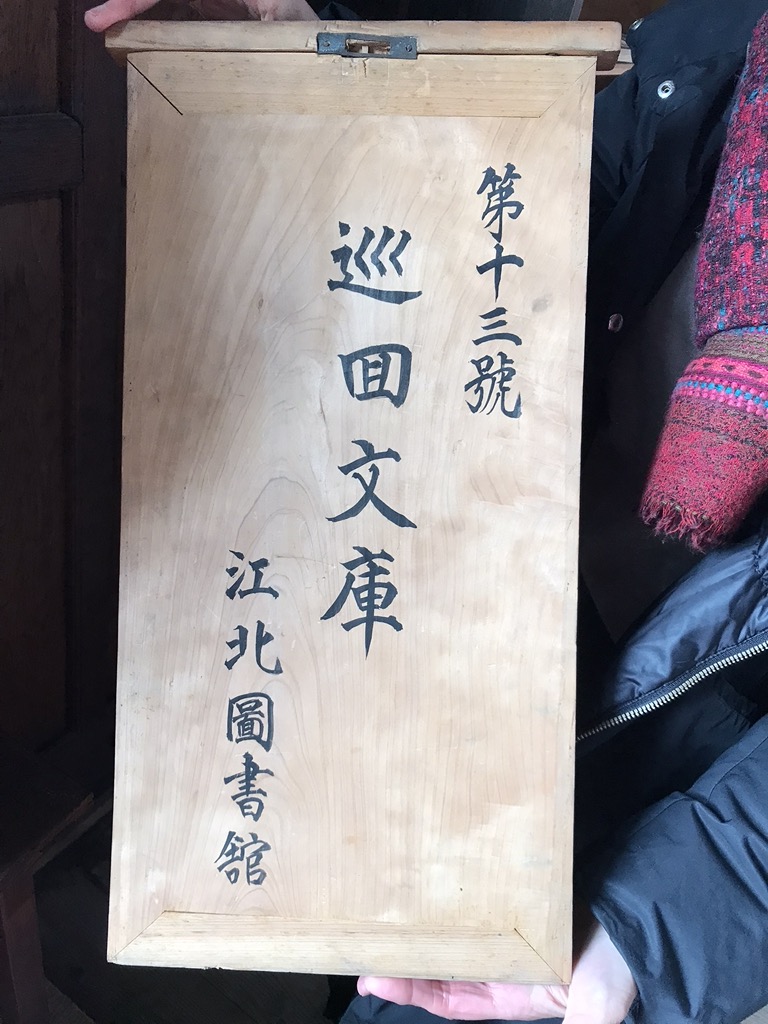

江北図書館 外観 木之本町は滋賀県の北部、湖北地方の長浜市に属する町だ。北陸に向かう北国街道沿いの宿場町として栄えた。地蔵院の前の通りには、薬局や酒造、醬油店などの古い建物が並ぶ。 三角屋根と丸窓が印象的な建物を眺めていると、車で館長の久保寺容子さんがやってきて、入り口を開けてくれた。 玄関を入ると、外とは異なる空気を感じる。この図書館が経てきた長い時間から生じるものだろうか。 正面の上には、「江北図書館」の扁額が飾られている。その下にある引き戸を開けると、そこに豊かな本の世界が広がっていた。 扁額 ちいさな雑誌に導かれて今回、江北図書館を取材することになったのには、偶然の積み重ねがある。 なにかのきっかけで、『サバイブユートピア』という雑誌を知り、その版元である能美舎のサイトから購入した。 同誌は長浜市に移住してきた写真家やイラストレーター、ライターなど、8人の女性がつくっている。長浜市が昔「伊香郡」だったことと、珍味を指す「琵琶湖八珍」から「イカハッチンプロダクション」を名乗る。田舎での日常と、仏像や日本酒など好きなものに入れ込む様子が面白い。 このとき一緒に買ったのが、2021年刊行の岩根卓弘編『江北図書館』だった。同書も能美舎から刊行されている。サブタイトルは「120年続くちいさなふるい私設図書館」。 同書は、江北図書館の歴史から、いまそれを支えている人たちの話までが詳しく、判りやすく書かれている。また、『サバイブユートピア』にも江北図書館の記事が載っている。それによると、江北図書館は日本で3番目に古い私立図書館だという。 こんな図書館があったのか! 恥ずかしながら、まったく知りませんでした。 すぐにでも訪れたいと思ったのだが、なにしろ、滋賀県には縁がない。 ところが、10月に江北図書館で「きのもと秋のほんまつり」というイベントが開催され、そこにHさんの皓星社が出店したのだ。 当日はあいにくの雨で、会場は別の場所に変更されたが、江北図書館は素晴らしかったとHさんは報告してくれた。打ち上げでは、館長の久保寺さんたちとしこたま飲んだという。 そんな縁ができたのならと、早速取材を申し込んだ。 木之本に着いた夜は、『サバイブユートピア』の忘年会に混ぜてもらい、鴨鍋や滋賀の発酵食などを味わい、メンバーとその子どもたちのパワーに圧倒された。 そのひとり、能美舎の堀江昌史さんは、以前は朝日新聞の記者だった。大津支局に勤務していたとき、江北図書館を取材する。 堀江さんは2016年に木之本に移住し、喫茶店と出版社を営む。「江北図書館があることが決め手のひとつでした」と話す。 あとで触れるように、堀江さんは3年前に江北図書館の理事になっている。 移転つづきの歴史同館の歴史は、『江北図書館』に詳しく書かれているので、ここではアウトラインをまとめておく。 江北図書館の前身は、1902年(明治35)、伊香郡余呉村中之郷(現・長浜市余呉町中之郷)に設立された「杉野文庫」である。 開設者の杉野文彌は、東京で弁護士をめざしていた頃に日本教育会書籍(しょじゃく)館の図書館に通う。自分が成功したら図書館を建てることを決心し、30歳ごろから、倹約を続け書籍を買い集めた。そして故郷に図書館を開いたのだ。 杉野は「余が図書館設立の由来」(『読書の友』第4号、1912)で、「普通図書館といふものゝ主旨は農工商、すべての実務に従事する人が図書館によつて智能を啓発し国家に尽す様にしたいといふにある」と述べている。 そして、図書館を利用する習慣をつけるためには、「愉快な書、滑稽な本、小説でも稗史でも何でもよいから最初は読まして置く、そして読書趣味を作つて暫時実用的研究的の書籍を読ましめる様に導きたい」と述べる。また、「図書館を利用せしむる最大要素は読書趣味の鼓吹である」とも書く。 杉野は1904年(明治37)に、伊香郡の郡庁が置かれていた木之本村に杉野文庫を移転し、伊香郡議事堂の一部を図書館とした。そして、1906年(明治39)12月に財団法人「江北図書館」を設立し、翌年1月に開館した。2年後に議事堂と同じ敷地にある旧木之本税務署の建物に移った。杉野は1932年(昭和7)に没する。 1937年(昭和12)、江北銀行の建物に移転。そして、1975年に現在の建物である、旧郡農会の建物に移った。 このように移転を繰り返した背景には、自治体の制度の変化、財団組織の弱体化などがあり、つねに運営資金の問題で苦しんできた。それにもかかわらず、休館したり、公共図書館に吸収されたりすることなく、現在までつづいてきたことに驚く。 あらゆる部屋に本が江北図書館の1階、入って左側には絵本や児童書が並ぶ。テーブルがあり、ここで絵本を読む子どもや、自習をする生徒が多いという。能美舎の堀江さんも5歳の男の子と一緒にここで時間を過ごすのが好きだと話す。 児童書の棚 右側の部屋には一般書が並ぶ。 一般書の棚 工学系の棚には『マイコン基礎講座』『はじめて見るトランジスタの本』などがある。すぐに情報が古くなる分野なので、公共図書館では真っ先に除籍されるだろう。利用者からすると、使えない本を置いてあると感じるかもしれない。 工学系の棚 ただ、この新旧混合の棚こそが、江北図書館の魅力なのだ。 そのことを強く感じさせるのが、かなりの部分を占める郷土資料の棚だ。ここには戦前の自治体史から最近出たエッセイまで並んでいる。自費出版されたものやパンフレットや報告書もある。 時代を超えた本の力を感じる。 郷土資料の棚 ここまで誰でも手に取ってみられる開架だ。1階にはまだ奥にたくさんの本があるのだ。 カウンターの裏から奥に入ると、郷土資料でも特に古いものが並べられている。その隣の「奥書庫」と呼ばれる小部屋には、江北図書館に関する資料が箱詰めされている。 古い郷土資料 さらにその裏側には、以前は宿直室だったという一角がある。五右衛門風呂もあって、寝泊まりしていた様子が判る。その奥の和室には、小説や児童書などがずらりと並んでいる。 和室に置かれた本 館の歴史を伝えるモノたち表に戻り、玄関右手の廊下から階段を上がる。 2階は大きな広間になっている。半分は古い本棚が並び、半分は展示ケースなどが置かれている。 展示室のような2階 「ここは以前は物置として利用されていて、当時のスタッフも上にあがったことがなかったそうです。3年前、私たちが理事になってから、半年かけて掃除をして本を整理しました」と、久保寺さんは云う。 同館が所蔵する古い本の魅力を知ってもらおうと、表紙を見せて並べるコーナーをつくった。 目についたものを挙げるだけでも、蝶の扮装をした女の子のイラストが可愛い『学校劇 脚本と演じ方』、怪しさ満載の大陸書房の『喰人族の世界』、建築家・西山卯三の『これからの住まい』、『アンゴラ兎の飼育と経営』など、たくさんある。 『学校劇 脚本と演じ方』 『喰人族の世界』 『これからの住まい』 『アンゴラ兎の飼育と経営』 「嫁・姑の関係や冠婚葬祭の作法などの本が多く、地域の人たちの知りたいことが選書に反映されています」と堀江さんが云うように、生活の悩みに応えるような本が見つかる。 『お嫁にゆくまえの50章』 もうひとつ、堀江さんに教えてもらったのは、手話の用語を手書きで記したノートだ。他にも、手話の説明書をコピーして綴じたものもある。「つくった人の切実な思いが伝わってきます」と堀江さんは話す。 普通ならこれらは「本」とみなされないが、同館では蔵書として受け入れている。 手話のノート類 2階にある本棚には創立当時のものもあるという。また、図書カードを収めたケースや、設立の頃につくられたブックエンドもある。 図書カードのケース ブックエンド 「巡回文庫」と書かれた箱もある。これは江北図書館が開館した1907年(明治40)に、各村の小学校に設置された図書縦覧所に本を届ける際に使った箱だという。いわば、移動図書館の原型だ。 巡回文庫の箱 また、「郷土史編纂会」という箱もある。これは『近江伊香郡志』のための資料が収められたものだという。 1922年(大正11)、郡長の提唱により江北図書館で『近江伊香郡志』の編纂がはじまった。全3巻が完成したのは、30年後の1952年だった。 図書館が出版を行なった例は多いが、これだけ長いスパンで地域史を刊行することは珍しいのではないか。 『近江伊香郡志』 2階の奥にも部屋があり、そこにも古い事典類などが置かれていた。 同館の蔵書は、登録されているもので4万8000冊あるという。しかも、後で見るように、ここにあるものだけがこの図書館の蔵書ではないのである。 この場所を維持していくために1階に戻り、久保寺さんに話を聞いた。 久保寺さんは、木之本の隣の高月生まれ。祖父が本好きで、よく本を買ってくれたという。「旅行のお土産が本でした。趣味に合わない本でも読みました」と笑う。 高月には本屋がなく、自転車で木之本の本屋に通っていた。その頃は、江北図書館の存在に気づいていなかったという。 結婚後は長浜市に住んだが、同市で発行されている地域雑誌『み~な』の編集スタッフとして、江北図書館を取材したのがきっかけとなり、同館の資料整理に携わる。この作業を経て、歴史資料が滋賀大学経済経営研究所に寄託された。 地蔵院の通りの空き家を借りて、2015年に古本屋〈あいたくて書房〉をオープン。私も立ち寄ったが、小説やエッセイ、滋賀に関する本などが並び、思わず何冊も買ってしまった。 あいたくて書房 江北図書館は、建物の前にある駐車場を財源としていたが、主な利用者だったパチンコ屋の閉店によって、大幅に収入が減少し、運営の危機を迎えた。一方で、公共図書館が充実してきたこともあり、利用者は多く減った。 2021年、理事長が冨田光彦さんから岩根卓弘さんに替わり、久保寺さんが館長となる。堀江さんもこの時に理事になった。 館長となった久保寺さんには課題が山積みだった。 この費用を基に現在、建物に隣接したトイレと閲覧室を建設中で、来年春には完成予定だという。 昨年11月には、江北図書館の建物が国の登録有形文化財に登録されることが決まった。これにより、国の援助を受けられるようになるが、自力でも資金を集めていかねばならない。 また、この図書館を知ってもらうために、さまざまな試みを行なっている。 蔵書をもとに、戦争や伊香郡の資料などのテーマで展示会を行なう。春と秋には、2階で音楽コンサートを開催する。 久保寺さんは2017年から「いろはにほん箱」という一箱古本市を開催してきたが、今年春には図書館前の駐車場で開催した。 増えすぎた蔵書をどう整理するかにも、頭を悩ます。時代が古いからと機械的に除籍するのではなく、「江北図書館らしい蔵書」を中心とするにはどうしたらいいかを考えたいと、久保寺さんは話す。 これらの努力が実り、落ち込んでいた利用者も少し上向いているという。 利用者は現在約260名。登録は誰でもできるということなので、私も登録してみた。 本の文化が根付く町江北図書館の蔵書は、原簿に記録されている。最も古いのは、1903年(明治36)のもので、革装が施されている。 『図書原簿』 受け入れた蔵書を部門ごとに整理したのが、図書目録で1904年(明治37)が最も古い。最初は手書きで、1910年(明治43)のものは印刷されている。後者には、蔵書点検のためか、チェックした本に青いスタンプ(Cのように見える)が押されているのが面白い。 『図書目録』 また、『財団法人 江北図書館報告』(1907)は活動の報告書で、その後も継続的に出されている。 『館報第参号に代へて』(1926)という一枚モノには、文芸茶話会の1回目として詩の会を開いたことが報告されている。 また、『図書館月報綴』は、職員による日誌。開館日数や利用人数、貸出冊数などが記入されている。1945年(昭和20)8月15日の項には「正午 ラヂオ放送。午後ヨリ閉館」とある。 『財団法人 江北図書館報告』 『図書館月報綴』 何気なく手に取って、思わず声が出たのが、『私立図書館懇話会会報』だ。私立図書館懇話会は1937年(昭和12)に創立された組織だ。この連載の前回で触れたように、三康図書館の前身である大橋図書館が中心になっていることは、この会報の冒頭に大橋図書館の坪谷善四郎が文章を書いていることからも判る。 ページをめくると、会員の中に江北図書館も載っている。ただ、天理図書館、成田図書館などが館の写真入りで掲載されているのに、江北図書館は最低限のデータのみでちょっと寂しい。 それにしても、偶然、続けて取材することになった大橋図書館と江北図書館に、私立図書館という接点があったのだ。 『私立図書館懇話会会報』 取材を終えた後、町を歩く。 地蔵院の通りには、久保寺さんの古本屋〈あいたくて書房〉のほか、〈ますや書店〉と〈いわね書房〉という2軒の新刊書店が盛業中だ。 ますや書店は1947年創業で、現在は滋賀に関する本を扱う。 いわね書房は1936年(昭和11)創業で、高度成長期には百科事典や文学全集を売りまくったという。奥さんの岩根ふみ子さんには『本屋です、まいど』(平凡社)という著書もある。 他にも、地元の奥さんたちで営むブックカフェ〈すくらむ〉がある。木之本駅の待合室には「まちあい文庫」があり、久保寺さんが提供した本を無料で貸し出している。 町を歩けば、本に出会う。本の文化が根付いた町だと感じた。 滋賀大学の江北図書館文庫次に久保寺さんの車で向かったのは、彦根市。木之本からは1時間半ほどの距離だ。 彦根城のすぐ近くに、滋賀大学経済学部がある。その経済経営研究所の「士魂商才館」と名付けられた建物の中に、「江北図書館文庫」が収蔵されている。江北図書館の前理事長・冨田光彦さんが同学部の教授だったという縁があったという。 ここに移管された資料は、「伊香郡役所文書」「伊香相救社文書」「『近江伊香郡志』関係資料」「伊香郡内絵図」など。いずれも貴重な資料だ。 伊香相救社は1881年(明治14)に設立された慈善・共済結社。その設立に関わった冨田忠利の息子・冨田八郎、孫・冨田八右衛門、そして玄孫となる冨田光彦さんは、いずれも江北図書館の理事長を務めた。3代にわたって、同館を支えたわけだ。 これらの文書類は保存庫に収められ、許可がないと閲覧できない。 今回見せてもらったのが、明治・大正時代の洋装本で、可動式の棚に並べられている。その数は5067冊。 江北図書館文庫の洋装本 棚を見渡して、珍しそうな本を抜き出してみる。 処女会中央部編『これからの処女のために』(日比書院)は、山脇房子、吉岡弥生などが寄稿する女性の生き方を説く本。 元禄姉さん『現代生活裏面視察 呪はれた女』(博文館)は、タイトルは奇矯だが、中身は嫁姑問題や、美人と醜女の比較、女学生についてなど、わりと穏当だ。 他にも、佐藤鋼次郎『呪はれたる日本』(隆文館)、金田一京助編・山辺安之助『あいぬ物語』(博文館)、大場和一『情死乃研究』(同文館)などなど……。見ていくと、もっと面白い本が見つかるだろう。 『これからの処女のために』 『呪はれたる日本』ほか ここにある本は、江北図書館にある原簿に記載されているはずで、『図書館月報綴』などと照らし合わせると、それらが当時、どれくらい利用されたかが判るかもしれない。 除籍をしなかったことは、結果として、江北図書館の歴史を知るための資料を多く残したことになる。 江北図書館の宝は、建物と蔵書であり、この館を守ってきた人々の力だと思う。 新しい体制のもとに運営される江北図書館は、これまでの歴史を受け継ぎながら、どのように変わっていくのだろうか? それを見届けるために、また木之本を訪れたい。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) 江北図書館文庫 |

|

Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |

『和本図譜』〜とにかく一度、手にとって

『和本図譜』〜とにかく一度、手にとって国文学研究資料館教授 木越俊介 |

|

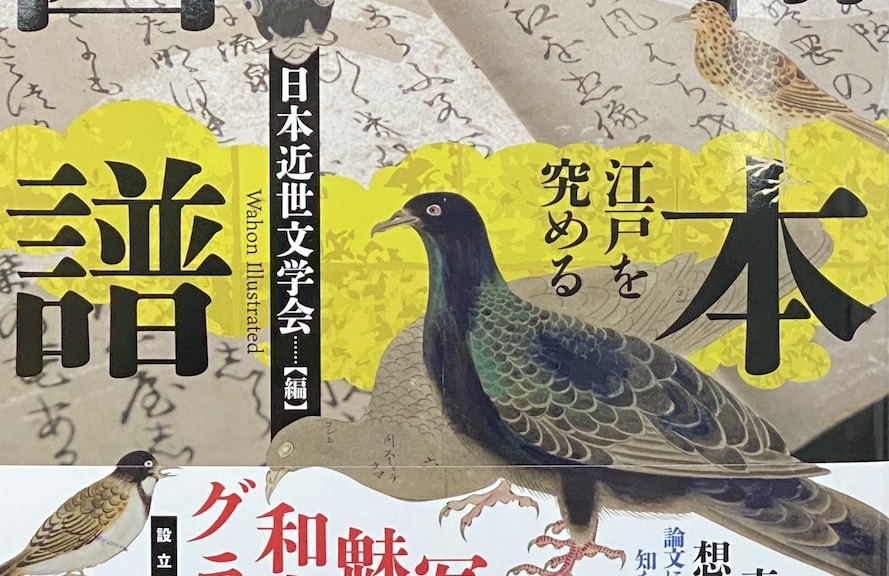

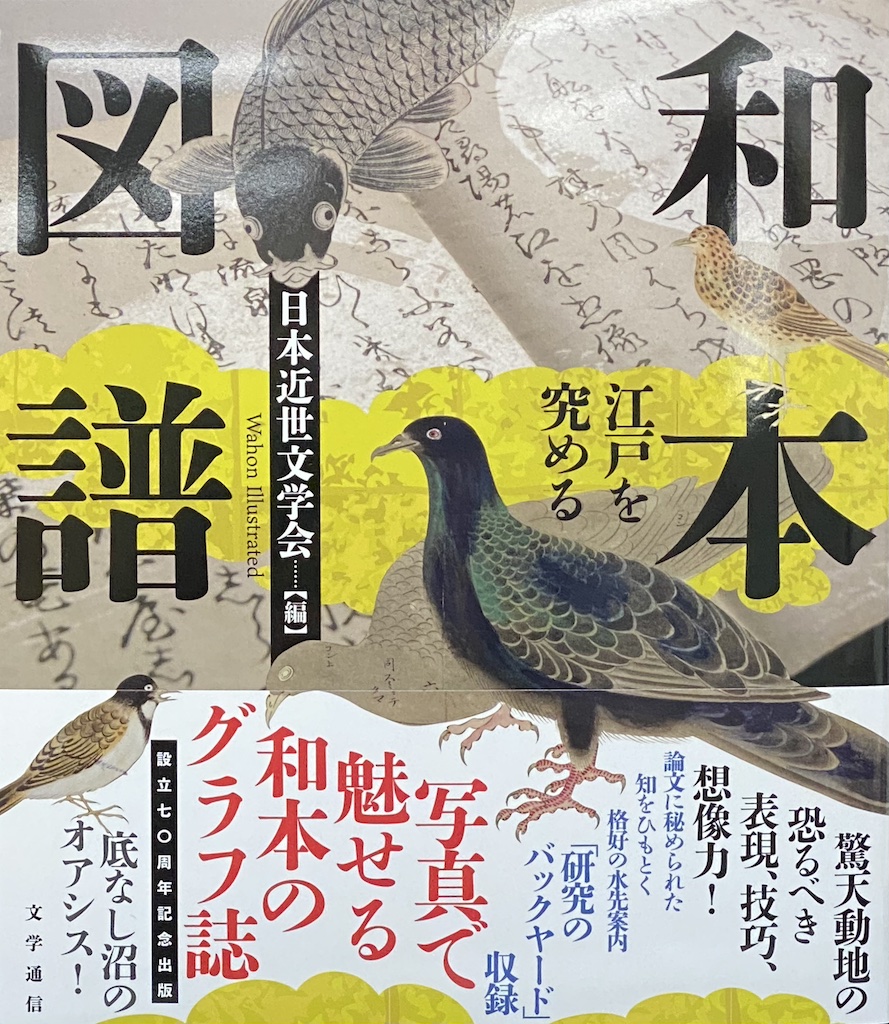

和本図譜—図説でもなく図鑑でもなく、「図譜」を書名に選んだのは、この語が彩り豊かなイメージを喚起するからである。本書は江戸時代の和本の魅力を余すところなく伝えようと、日本近世文学会創立70周年を記念して編まれたもので、全176ページのうち、実にカラー図版が112ページを占める。

「ビブリオグラフ和本」と題する第一部は、和本を被写体としてその様々な表情に徹底的に迫ってみよう、というコンセプトのもとに構成した。ビブリオグラフとは、〈書籍のグラフ誌(biblio + graph)〉を意味する造語で、その名のとおりグラフィカルなレイアウトによるグラフ誌の趣きとなっている。具体的には、見開き2ページごとに48のテーマを設け、和本の写真と解説文を配し、それらを「外ノ巻」「内ノ巻」の別に分類、それぞれが和本の外側、内側に迫る。 写真の力で書物の魅力を十二分に引き出したものとして私の頭にあったのは、鹿島茂さんの連載「稀書探訪」(ANAの機内誌『翼の王国』に連載後、書籍化された)を彩った、鹿島直さんによる素敵な写真の数々である。光の当て方や撮り方など、プロの手にかかると「稀書」の魅力、いや魔力というべきものが一層輝きを増すことは、空の上で多くの方が目の当たりにしたのではないだろうか。 本書では、近年急激に数を増やしているデジタル公開画像に加え、今回新たに実際の和本を接写した撮り下ろしの写真も数多く掲載し、和本を主役としたビジュアルを前面に出すことに努めた。和本の紙面そのものはもちろん、質感の再現をも目指した本書を手にとった方が、これをきっかけにホンモノの和本を見たり触ったりしてほしい。 一方、一つの学会が編集する以上、専門知をコンパクトに伝えるのがわれわれにできることという思いから、各項目はかなりマニアックな切り口によるテーマを設けた。 目次から少し拾うと、 摺る●版木から和本ができるまで 直す●削って、埋める 書き入れる●生々しい思考の痕跡 複製する●微妙だけど確かに違うこの復元をみよ 見極める●違いに気づいた学者たち などなど。 たとえば出版制度の影響による版面の変化や、所蔵者の書き入れから見えてくる本の読まれ方、使われ方などが解説文を読むと理解でき、単に見映えのよいだけの誌面ではなく、奥行きも広がるよう工夫を凝らした。中堅・若手の研究者の力を結集して、和本の有するポテンシャルに多角的に迫ることができたと自負している。 第二部は「研究のバックヤード」と題して、研究の舞台裏を垣間見せる企画とした。以下は「間口は広く、奥行きは果てしなく」をサブタイトルとした本書「はじめに」に記したことと重なるが、研究や研究者の営みは分野に限らず、何に関心を抱き、いかなる問題意識を有し、それをどのような方法で論じるのかなど、知的に探究するという姿勢そのものが本来すこぶる興味深いものであるはずだ。 とはいえ、一研究者としての私個人のことを正直にいえば、研究論文を書くことはもちろん、読むことも決してたやすいものではない。その論文の前提となっていることがらを把握し、専門用語を理解し、そして文学の場合、対象としている作品や資料とともに、著者がそこに記した論理をたどっていく必要がある。また、文章も基本的には論文の文体にのっとって書かれる。まして分野を異にすれば一読だけでは到底分からないことが多い。 このように研究論文はいきなり読んで分かるものではないものの、その背景の説明を含め何らかの補助線があれば、必ずしもその内容を十全に理解できなくとも、その論文の魂(ソウル)というかエッセンスは伝わるものだとも思う。 本書では、研究者が先達の研究者にインタビューを行うことを試みたのだが、その際、インタビュアーには2本の論文をターゲットに選んでもらった。研究分野についても、漢詩、和歌、俳諧、演劇(歌舞伎・浄瑠璃)、小説、話芸(口承文芸)と、近世文学ならではのバラエティに富んだ、七つのインタビュアーによる報告記事が収められている。 対象の論文がいかなるプロセスで生まれたのか、根掘り葉掘り質問ぜめにすることにより、それを媒介として自ずと執筆した研究者その人が見えてくる、そんな狙いで考え出した企画であったが、予想以上にそれぞれの研究者の志がはっきりと映し出され、読むと視野が広がる。さらにいえば、ここから見えてくるのは、研究の多様性でもある。学問である以上、基本的な部分は変わらないものの、それをどういう形で広げ、どのような方法で前に進むのかはまさに十人十色であり、研究を志す多くの人の背中を押してくれることと思う。 本書を編んで痛感したのは、専門知を分かりやすくかみくだき専門家ではない人に伝える工夫をする必要性とともに、研究という世界の面白さ、スリリングな楽しさを、そこにある苦闘も含めてありのままさらけ出すことにも十分な意義があるということだ。 と、ついつい肩に力が入ってしまったが、きっかけはなんだか分からないけど面白そう、という直感であることは誰しも変わらない。あまり難しく考えずに、なによりまずは本書を手にとってカラー図版を眺めていただきたい。そこに一つでもおっと思うようなことを見つけていただければ、「和本」ひいては日本の近世という時代に一歩足を踏み入れることができるはず。 観て面白く読めばもっと世界が広がる一書、それがこの『和本図譜』である。  『和本図譜 江戸を究める』 文学通信刊 日本近世文学会編 税込価格:2,090円 ISBNコード:978-4867660256 好評発売中! https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-86766-025-6.html |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

『本の虫 二人抄』

『本の虫 二人抄』劉 永昇 |

|

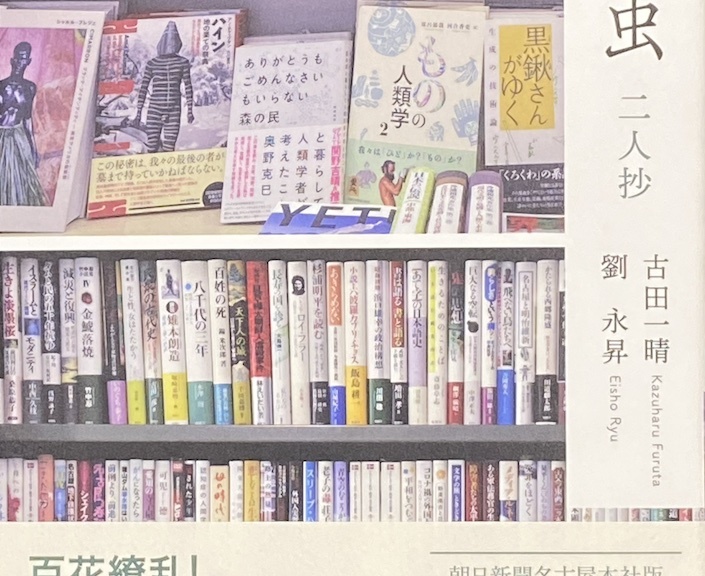

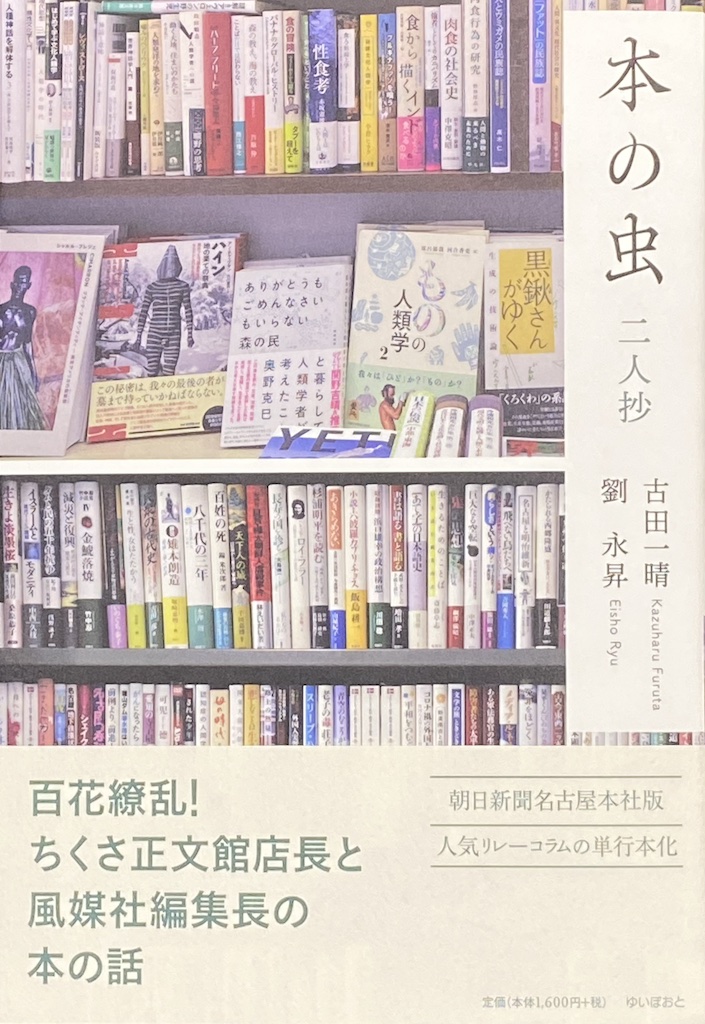

本書は朝日新聞名古屋本社版に連載中のリレーコラム「本の虫」を単行本にまとめたものです。書名に「二人抄」と付いているのは、コラム執筆者3人のうち2人の文章を収録しているからです。執筆は「書店」「古書店」「出版社」の人間が担当し、本についての「四方山話」を書いてくれという依頼でした。本書に収録されているのは、そのうちの書店と出版社の担当分、すなわち「ちくさ正文館」店長の古田一晴さんと小出版社「風媒社」の編集長であるわたしということになります。コラムは「図書館司書」の書き手を加え4人で連載継続中です。

収録されているのは2014年10月から2023年9月まで約10年間のコラムです。十年ひと昔と言います。そんな古い文章など今さら読むに値するのかどうか。「本にまつわる話なら何でも」という大らかなコラムながら、朝日新聞という日刊メディアに書く以上、やはりそのときどきの社会情勢に反応して題材を選ぶ場合があります。賞味期限が過ぎてしまっていても不思議はありません。編集者を職業とするわたしは、本にまとまるにあたってその点を心配していました。しかしゲラであらためて読みなおすと、そうした陳腐化は感じられず、むしろこの10年間の様々な出来事が次々に登場して一種の社会年表としても読めることに気がつきました。どうやら、そこに本書の一つの特徴があるのだと思います。 ふつう新聞で本の紹介をするとなると、やはり当時話題になっている本や売れている本、あるいは希少性の高い出版物を選びがちです。ニュースとしての価値が問われるからです。ところが本書に出てくる本は、そうした意図とはまったく無縁で、執筆者が自分の感覚から価値を見出した本や雑誌を、新刊既刊の区別なく取り上げています。感覚といっても個人の趣味嗜好の領域にはたらくものではなく、あくまで本をとりまく業界に棲息する人間としての感覚であることは言うまでもありません。その結果、本書にはベストセラー書の類がほとんど一冊も取り上げられていないのです。 わたしの担当コラムから例をあげると、2014年10月は北條民雄『いのちの初夜』。作家の生誕100年に遺骨がハンセン病療養所から故郷に帰郷したことを書いたコラムです(「北條民雄、77年目の帰郷」)。バラク・オバマ氏がアメリカ大統領として初めて広島を訪問した2016年8月には、いまだにその存在が十分知られていない韓国・朝鮮人被爆者の手記集『白いチョゴリの被爆者』(「忘れられた被爆者」)、ドイツ文学者・池内紀さんが亡くなった2019年には、カフカ研究の第一人者として知られた氏のもう一つの業績である『カール・クラウス著作集』の翻訳(「池内紀とカール・クラウス」)を取り上げています。ひねくれた変化球みたいな選書と思われるかもしれませんが、書き手にとってはこれが直球なのです。 もう一人の著者である古田一晴さんについて紹介しながら、本書が出版されたいきさつにふれておきます。古田さんが店長を務めるちくさ正文館は、名古屋きっての人文書の品ぞろえを誇る新刊書店でした。文学からアート、サブカルチャー、硬派なノンフィクションから学術書にわたるその選書の見事さは、書店・出版業界にとどまらず幅広いジャンルの文化人のあいだで注目され、「古田棚」という愛称で呼ばれていました。中規模書店ながら、名古屋における活字文化のシンボルだったと言えるでしょう。 そのちくさ正文館が閉店になると聞いたのが今年5月の終わり、その時の驚きは本書にも書いています(「ああ麗しいディスタンス」)。そして、にわかに動き出したのが「本の虫」を書籍にしようという企画でした。お店は7月いっぱいで閉店が決まっていました。とてもそれまでには間に合わない。では、10月3日に開催されるさよならイベントの会場でお披露目しようということになりました。閉店後から本格的に作業を進め、刊行までたった2カ月という超スピード出版だったのです。 気がかりだったのは、地元の名古屋以外での反応でした。コラムの話題にはそれなりに地域性も反映されており、はたして全国の読者に受け入れられるだろうか。(編集者はこういった心配ばかりするのです。)以下にSNSで見つけた書店さんや読者の方の投稿を匿名で引用します。 「店の棚から抜いてきたような、どこからか発見されてきた本、その背景を書いた無駄のない文章」「最初は10年分?って思ったけど、語り手が変わるので苦にならないどころか、あっという間に読み終えてた。感情がぎゅって詰め込まれていたり、ハッとさせられることが書いたあったりして、引き込まれました」「名古屋ときいて頭に浮かぶのがあの市長の顔というのが名古屋の不幸ですね。読んでいたら、ここには伝統的な名古屋文化がありました」「地元の話題や本の話、時事や政治など話題は様々。そこへうまくスッと本の紹介を挟んでくるので、その都度気になり調べながら読んでいた。読み終わった頃には欲しい本が増える罪な本だった」 「本」は距離も時間も超えて読者に誰かに届くもの。わたしの気がかりは、ひとまず杞憂だったかなと思っています。  『本の虫 二人抄』 ゆいぽおと刊 古田一晴・劉 永昇著 税込価格:1,760円 ISBNコード:978-4877585624 好評発売中! https://www.yuiport.co.jp/book/view/131/ |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

2023年12月25日号 第385号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その385・12月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国995古書店参加、データ約668万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

1.『本の虫 二人抄』

劉 永昇

2.「矢橋丈吉を探して 『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む」

戸田桂太

3.『和本図譜』〜とにかく一度、手にとって

国文学研究資料館教授 木越俊介

4.『政治学原論講義』

下條慎一(武蔵野大学法学部教授)

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

━━━━━━━━━━━【自著を語る(318)】━━━━━━━━━━━

『本の虫 二人抄』

劉 永昇

本書は朝日新聞名古屋本社版に連載中のリレーコラム「本の虫」を単

行本にまとめたものです。書名に「二人抄」と付いているのは、コラム

執筆者3人のうち2人の文章を収録しているからです。執筆は「書店」

「古書店」「出版社」の人間が担当し、本についての「四方山話」を書

いてくれという依頼でした。本書に収録されているのは、そのうちの書

店と出版社の担当分、すなわち「ちくさ正文館」店長の古田一晴さんと

小出版社「風媒社」の編集長であるわたしということになります。コラ

ムは「図書館司書」の書き手を加え4人で連載継続中です。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12853

『本の虫 二人抄』

ゆいぽおと刊

古田一晴・劉 永昇著

税込価格:1,760円

ISBNコード:978-4877585624

好評発売中!

https://www.yuiport.co.jp/book/view/131/

━━━━━━━━━━━【自著を語る(319)】━━━━━━━━━━━

「矢橋丈吉を探して 『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む」

戸田桂太

矢橋丈吉という、ほぼ無名に近い詩人の著書『自伝叙事詩 黒旗のもとに』

は本人が亡くなる半年前、1964年1月に自ら経営していた「組合書店」から出

版された。

自伝叙事詩とある通り、自伝的な要素の強い詩集である。そして、この本

が矢橋丈吉の唯一の著書だ。

矢橋はアナキストだった。表題にある〈黒旗のもとに〉という一語に、こ

の詩人の胸の奥底に秘められていたはずのアナキズムの小さな炎が見え隠れ

している。

私は矢橋の著書の記述を通じて、この詩人の“ほぼ無名”の人生を辿り、そ

こに分け入ってみたいと考えた。というのは、この詩人の生涯は、どこか一筋

縄では捉えきれず、謎のような部分が沢山ある。彼の詩の行間に潜んでいる謎

の正体に迫ろうというのだ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12836

『矢橋丈吉を探して『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む』

文生書院刊

戸田桂太著

税込価格:3.520円

ISBNコード:978-4-89253-655-7

好評発売中!

https://www.bunsei.co.jp/category/original/published-book/

https://bit.ly/3RawB74

━━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━━

『和本図譜』〜とにかく一度、手にとって

国文学研究資料館教授 木越俊介

和本図譜—図説でもなく図鑑でもなく、「図譜」を書名に選んだのは、

この語が彩り豊かなイメージを喚起するからである。本書は江戸時代の

和本の魅力を余すところなく伝えようと、日本近世文学会創立70周年を

記念して編まれたもので、全176ページのうち、実にカラー図版が112

ページを占める。

「ビブリオグラフ和本」と題する第一部は、和本を被写体としてその様々

な表情に徹底的に迫ってみよう、というコンセプトのもとに構成した。ビ

ブリオグラフとは、〈書籍のグラフ誌(biblio + graph)〉を意味する

造語で、その名のとおりグラフィカルなレイアウトによるグラフ誌の趣き

となっている。具体的には、見開き2ページごとに48のテーマを設け、和本

の写真と解説文を配し、それらを「外ノ巻」「内ノ巻」の別に分類、それ

ぞれが和本の外側、内側に迫る。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12897

『和本図譜 江戸を究める』

文学通信刊

日本近世文学会編

税込価格:2,090円

ISBNコード:978-4867660256

好評発売中!

https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-86766-025-6.html

━━━━━━━━━【大学出版へのいざない13】━━━━━━━━━━━

『政治学原論講義』

下條慎一(武蔵野大学法学部教授)

日本国憲法の基本原理は基本的人権の尊重,国民主権,平和主義にあると

されています。基本的人権をまもるには国民主権が必要であり,いずれをも

達成するには平和でなければならないというように,これらは相互に関連し

ています。この憲法が制定されてから,かなりの年月が経過しましたけれど

も,こうした原理が日本に定着したとはいいがたいでしょう。それどころか,

現実政治との乖離がますますおおきくなっているようにも感じられます。本

書は,このような問題に対処するために,自由主義や民主主義や平和にかん

する思想などをとりあげるとともに,自然権を否定する保守主義や独裁や戦

争の理論等もあつかっています。両者を視野にいれることによって,憲法の

基本原理を強靭なものとし,その定着を促進し,それを世界にひろげること

を念願しているからです。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12825

書名:『政治学原論講義』

著者名:下條慎一

出版社名:武蔵野大学出版会

判型/製本形式/ページ数:A5判/上製/232P

税込価格:2,970円

ISBNコード:978-4-903281-62-9

Cコード:C0031

好評発売中!

https://mubs.jp/cpt-publication/735/

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

「大学出版へのいざない」シリーズ 第14回

書名:『ものと人間の文化史190 寒天』

著者名:中村弘行

出版社名:法政大学出版局

判型/製本形式/ページ数:四六判/上製/本文316頁・口絵8頁

税込価格:3,300円

ISBNコード:978-4-588-21901-6

好評発売中!

https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-21901-6.html

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

『古本乙女、母になる。』

皓星社刊

カラサキ・アユミ著

税込価格:2,200円

ISBNコード:978-4774408019

好評発売中!(試し読みあり)

https://www.libro-koseisha.co.jp/literature_criticism/9784774408019/

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

「2023年の古ツアをふり返る」(仮題)

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

12月~1月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2024年1月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジン その385・12月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3−22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

「矢橋丈吉を探して 『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む」

「矢橋丈吉を探して 『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む」戸田桂太 |

|

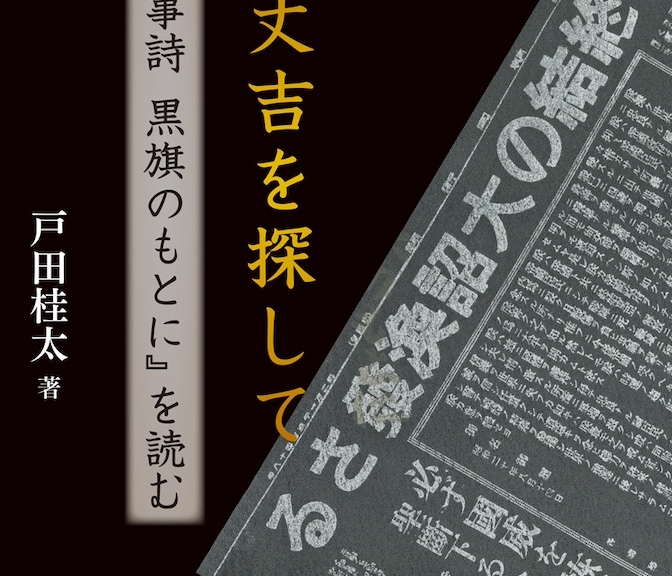

矢橋丈吉という、ほぼ無名に近い詩人の著書『自伝叙事詩 黒旗のもとに』は本人が亡くなる半年前、1964年1月に自ら経営していた「組合書店」から出版された。

自伝叙事詩とある通り、自伝的な要素の強い詩集である。そして、この本が矢橋丈吉の唯一の著書だ。 矢橋はアナキストだった。表題にある〈黒旗のもとに〉という一語に、この詩人の胸の奥底に秘められていたはずのアナキズムの小さな炎が見え隠れしている。 私は矢橋の著書の記述を通じて、この詩人の“ほぼ無名”の人生を辿り、そこに分け入ってみたいと考えた。というのは、この詩人の生涯は、どこか一筋縄では捉えきれず、謎のような部分が沢山ある。彼の詩の行間に潜んでいる謎の正体に迫ろうというのだ。 1963(昭和38)年の暮れ、矢橋は自身3度目だかの脳出血の発作に襲われ、快癒しないまま、1964年5月28日に亡くなった。 唯一の著書『自伝叙事詩 黒旗のもとに』が出版されたのは著者の入院闘病中のことであった。 1903(明治36)年7月の生まれだから、60年11か月の生涯だったが、亡くなってから現在までの年月も矢橋の生きた時間とほぼ同じ、60年が経ったことになる。そして2023年の今年は生誕120年に当たる。 しかし、生誕120年を期して、この本を書こうと考えたわけではなく、執筆の途中でそれを意識したこともなかったが、年譜を書く段になって気がついた。 それで、興味半分ながら、1903年生まれの著名人を検索して調べると、森茉莉、棟方志功、草野心平、窪川鶴次郎、小津安二郎、山本周五郎、サトウハチロー、林芙美子、小林多喜二、小野十三郎……多くの著名人に混ざって、他にも、たくさんの芸術家の名前が並んでいる。前後の年に比較して、作家や詩人が多いような気がするが、どうだろう。 だが、そこに矢橋丈吉の名前はなかった。やはり“ほぼ無名に近い詩人”である。大正、昭和の文学史や文芸評論でも、矢橋丈吉についての記述は非常に少ない。 寺島珠雄が1989年に『季刊論争』誌に連載した「單騎の人 矢橋丈吉ノート上、中、下」が唯一というべき矢橋丈吉論だが、町田市立国際版画美術館学芸員 滝沢恭司氏による労作『矢橋丈吉年譜考』(筑波大学芸術学系五十殿研究室『現代芸術研究』2003/5)と「『マヴォ』の版画について」(町田市立国際版画美術館 紀要第8号)の2編も矢橋研究に必須の論考である。また、大正期新興美術運動における矢橋像に関して、五十殿利治氏の『大正期新興美術運動の研究』(スカイドアー 1995)から多くの示唆を得た。 ほぼ無名、とはいえ大正から昭和初期の文芸誌や美術の専門誌を丹念に読めば、詩人、作家、美術家としての矢橋の活躍はなかなかのものだといえる。 村山知義を中心とした大正末期の新興芸術運動の機関誌『マヴォ』では、矢橋公麿の名前で多くのリノリュウム版画や詩作品、戯曲やエッセイを発表している。 昭和になると、本名の矢橋丈吉の名で、アナキストが結集した観のある文芸誌『文藝解放』に参加し、自ら主宰した詩誌『單騎』を発行する。少し年長のアナ系文学者の雑誌『矛盾』への寄稿もあり、反権力をテーマにした掌編小説の連作も発表している。 美術の分野でも、友人の小野十三郎、岡本潤の最初の詩集の装幀や『黒色文藝』誌の表紙デザインなどが高い評価を得たという。 こうした仕事の成果は当時の詩誌や文芸誌、同人誌などで確認できるが、丈吉自身の日常生活や心情を伝えているのは『自伝叙事詩 黒旗のもとで』の記述である。 明治末期、矢橋家の一家6人は北海道雨竜郡の開拓地に入植した。その時丈吉2歳。 その後、開拓地の小作農家の苦労が文語体・韻文調の記述で語られるが、村の共同体での経験が丈吉の人間形成に大きな影響を与えたことが想像できる。 しかし生活は厳しく、彼は17歳の時、開拓地から遁走するように東京へ出た。 これ以降、「自伝叙事詩」では丈吉が大正期の新興美術に傾斜し、アナキズムに接近していく日々が語られる。「マヴォ」の仲間や詩人たちとの交友、辻潤や尾形亀之助らとの不思議なつながりも描写される。 恋愛や失恋もあり、仙台への徒歩旅行の顛末に多くの頁が費やされている。結婚して家庭を持ち、女性雑誌編集長での活躍や戦後の出版社経営も含めて、『自伝叙事詩』が語る彼の後半生は波乱に満ちている。 前述のとおり、この詩人の正体はつかみにくく、辻褄の合わない記述や謎のような空白にも惑わされる。 しかし、それらの不可解を乗り越えて、私は矢橋丈吉というアナキスト詩人を発見したいと思ったのだ。「矢橋丈吉を探して」という題名の所以である。  『矢橋丈吉を探して『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む』 文生書院刊 戸田桂太著 税込価格:3.520円 ISBNコード:978-4-89253-655-7 好評発売中! 「矢橋丈吉を探して 『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む」 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

『政治学原論講義』 【大学出版へのいざない13】

『政治学原論講義』 【大学出版へのいざない13】下條慎一(武蔵野大学法学部教授) |

|

日本国憲法の基本原理は基本的人権の尊重,国民主権,平和主義にあるとされています。基本的人権をまもるには国民主権が必要であり,いずれをも達成するには平和でなければならないというように,これらは相互に関連しています。この憲法が制定されてから,かなりの年月が経過しましたけれども,こうした原理が日本に定着したとはいいがたいでしょう。それどころか,現実政治との乖離がますますおおきくなっているようにも感じられます。本書は,このような問題に対処するために,自由主義や民主主義や平和にかんする思想などをとりあげるとともに,自然権を否定する保守主義や独裁や戦争の理論等もあつかっています。両者を視野にいれることによって,憲法の基本原理を強靭なものとし,その定着を促進し,それを世界にひろげることを念願しているからです。

もっとも,憲法を通じて国民が政府を束縛すれば十分であるわけでなく,みずから市民社会を形成することも必要であるため,東欧革命後に興隆した市民社会論をも射程にいれています。その意味で,本書は前著『政治学史の展開:立憲主義の源流と市民社会論の萌芽』(武蔵野大学出版会,2021年)と問題意識を共有するものです。 本書はもともと,著者がいくつかの大学で使用した政治学原論にかんする講義ノートを原型として,紀要に発表した原稿などをまとめたものです。 第Ⅰ部第1章では,第二次世界大戦後,世界に通用する「普遍的理念」にもとづいて,日本における政治学を構築した丸山眞男の著作を参考に,政治とはなにか,それをどのようにまなぶべきかについて考察しています。権力が政治学におけるもっとも基本的な概念の1つであるとすれば,それを民衆が奪取して,身分制を徹底的に打破する政治運動・思想・イデオロギーを意味する民主主義が重要となるでしょう。同第2章では,日本国憲法前文における「人類普遍の原理」の政治学史的解明を自己の使命として設定し,全力を投入してきた福田歓一の著作に依拠して,民主主義について討究しています。つぎに政治制度に目を転じると,立法権と行政権を融和・結合させたものが議院内閣制,両者を独立させたものが大統領制となります。同第3章では,ウォルタ = バジョットの『イギリス国制論』にもとづいて,議院内閣制の特徴をあきらかにし,それを大統領制と比較しています。 20世紀以降,夜警国家は福祉国家に,市民社会は大衆社会に転換したといわれます。第Ⅱ部第4章ではレナード = トレローニ = ホブハウスの『自由主義』に,同第5章ではグレイアム = ウォラスの『政治における人間性』に,それぞれ焦点をあてて,福祉国家・大衆社会の特質を解明しています。大衆社会のもとで,ドイツのナチ党による一党独裁が実現し,やがて第二次世界大戦は枢軸国(ファシズム陣営)と連合国(反ファシズム陣営)の戦争となりました。同第6章では,カール = シュミットの『現代議会主義の精神史的状況』と『政治的なものの概念』に依拠して,独裁について考究しています。 18世紀以降,おおきな役割をはたしてきた政治思想は保守主義・自由主義・社会主義であって,これらに対応するかたちで保守主義政党・自由主義政党・社会主義政党が形成されてきました。第Ⅲ部第7章ではエドマンド = バークの『フランス革命の省察』に,同第8章ではカール = マルクスがフランス語版へのまえがきを執筆してフリードリヒ = エンゲルスが本文を著述した『空想から科学への社会主義の発展』に,同第9章ではアイザイア = バーリンの『自由論』に,それぞれ着目して,保守主義・社会主義・自由主義の特質を究明しています。 国際政治のもっとも重要な問題の1つとして,平和と戦争をあげることができるでしょう。第Ⅳ部第10章ではイマヌエル = カントの『永遠平和のために』に,同第11章ではジョージ = ケナンの『アメリカ外交50年』に,それぞれもとづいて,平和と戦争について討究しています。同第12章では,第二次世界大戦後の日本が民主主義と平和主義の理念にもとづいて国際社会に貢献することをめざしたけれども,そうした方向性とはことなる戦前の残滓が,なお存続しているのではないかという問題意識にしたがって,丸山眞男と川島武宜と阿部謹也の著作を検討しています。 丸山は戦前の日本ファシズム支配を「無責任の体系」にもとづくものと断じました。川島はその根底に「日本社会の家族的構成」を指摘しました。阿部によれば,ヨーロッパの「社会」は個人がつくるものとされ,そこから民主主義が生じるけれども,日本の「世間」は所与の,変更しえないものとされています。「世間」という強力な敵を熟知したうえで「社会」とつながることばを獲得することからはじめる必要があるとおもわれます。  書名:『政治学原論講義』 著者名:下條慎一 出版社名:武蔵野大学出版会 判型/製本形式/ページ数:A5判/上製/232P 税込価格:2,970円 ISBNコード:978-4-903281-62-9 Cコード:C0031 好評発売中! https://mubs.jp/cpt-publication/735/ |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

調べる古本② 過去の調べ本 インターネット前夜の調べる技術 『読書の整理学』『東京ブックマップ』など

調べる古本② 過去の調べ本 インターネット前夜の調べる技術 『読書の整理学』『東京ブックマップ』など書物蔵 |

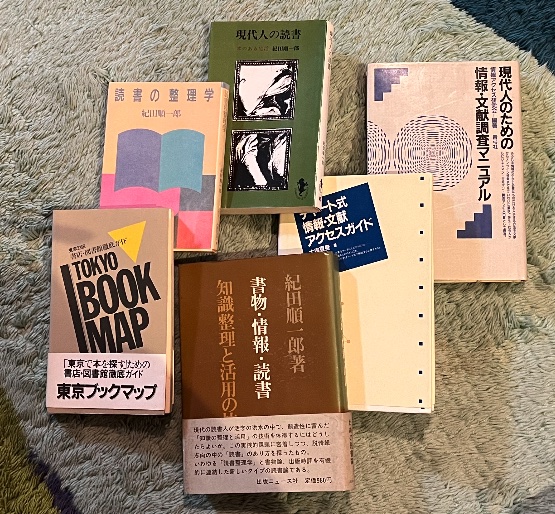

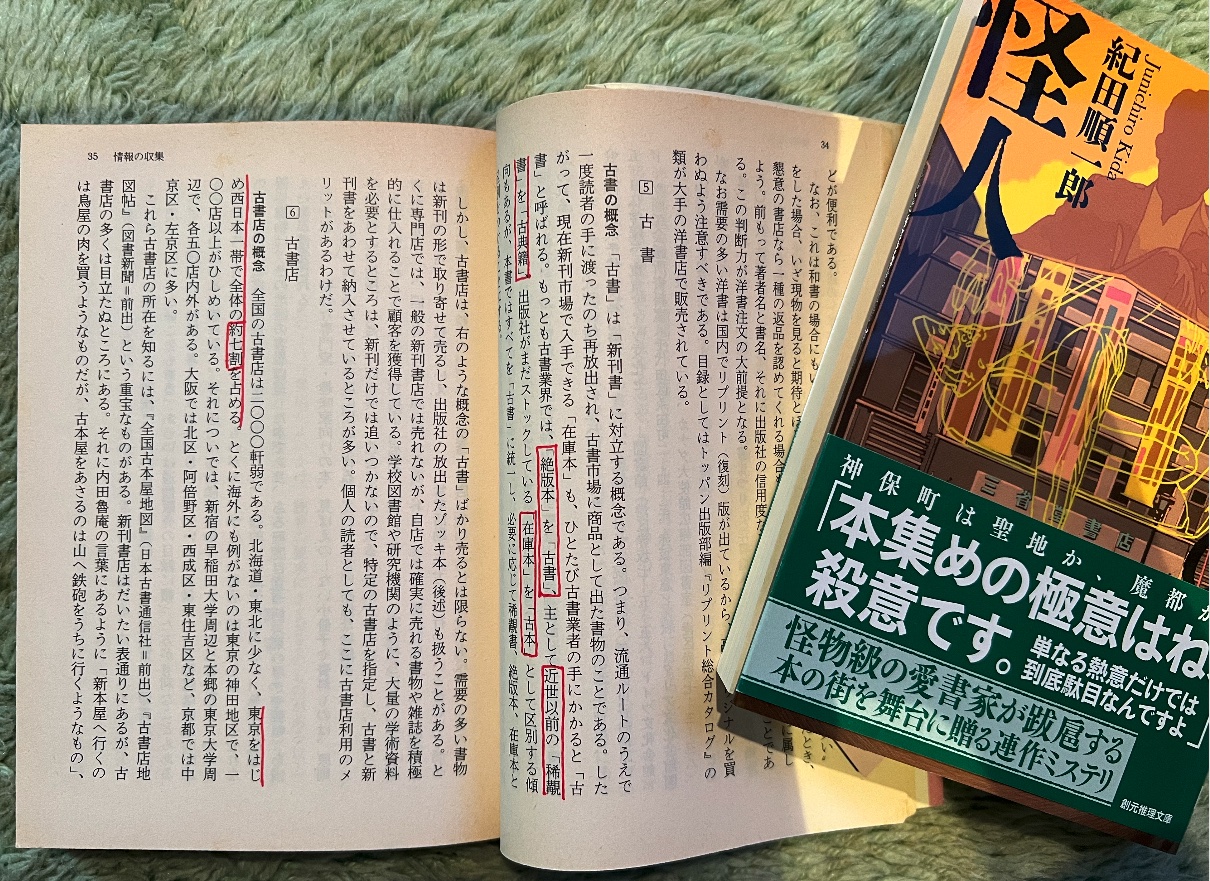

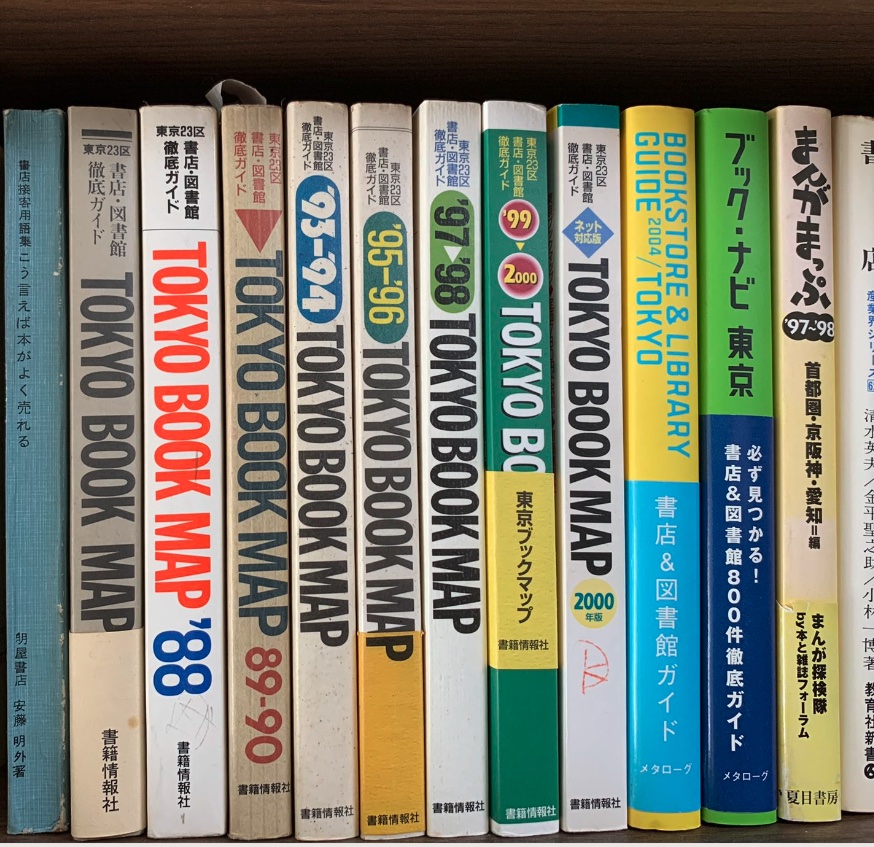

はじめに前回、梅棹忠夫の『知的生産の技術』で、調べる技術が載っていないと言ったが、書いた直後、意外な事実が判明した。実は幻の『知的生産の技術』続編が企画されていたという。調べると正編と同じ『図書』の連載に調べる技術が少しだけ載っていた。 ただし中身はこれも前回紹介した佃実夫の著書を参照しているので、梅棹の独自性は、レファ本にあたる言葉が日本語にないといった指摘のところだろう。「参考書」がそれにあたるハズだが意味がズレているという指摘が、さすが梅棹と思わせるといったところだ。 【図1】1970〜1990年代の調べる技術書 コピー機時代からの情報革命――紀田順一郎さんの古本術1960年代から活躍しはじめているが、1970年代から2000年代まで、書斎情報化――つまり書き物や情報収集にパソコンなどをどう入れていくか――の最先端を行っていたのは、実は紀田順一郎さんではなかったろうか。 紀田順一郎『現代人の読書術』(毎日新聞社、1972)を取り上げようと思ったが、同じ年に出た同著者の『書物・情報・読者』(出版ニュース、1972)のほうが調べる技術要素が強いのでこちらを取り上げよう。 本書の前半で「情報」とは何ぞや論を展開しているが、これは当時流行り始めた情報化社会論を受けたものだろう、ちょっと抽象的。半ばにある「整理と活用の実際」で「収集」にあたるところが調べる技術だが、畢竟、情報探索とは文献探索であるとして、レファレンス図書や図書館カタログを検索することから始める。紀田さんならではだと思うのは、新刊をゲットする術の直後に「古書市場の問題」という古本術が図書館より先に出てくるところだ。図書館情報学系の言説の弱いところは実は日本における古本流通の軽視(ないし無関心)にあると常々思っている。 ネットのない時代、情報探しは本探しであり、図書館後進国の我が国でちょっと古い本を探すとなれば、そりゃあもう古本さがしということになるわけである。 また、これは先行する同著者の『現代人の読書』(三一書房、1964)も同様だが、紀田さんの本は個人電算機(PC;パソコン)が普及する前のプレ情報革命に、実はかなり重要だった乾式コピー機についてよく言及している。コピー機が普及する意味や過程について、同時代の人々はあまり自覚的ではなかったが、さすがと思う。 そしてプレ・パソコン機の調べる技術の完成形としては紀田さんの『読書の整理学』(朝日新聞社、1986)を挙げておきたい。紙幅の1/3を情報の収集に充てている。自分もこの本を大学生協の書店で入手し、実際に調べる起点にしていた。 【図2】『読書の整理学』 『東京ブックマップ』――プレインターネット時代、定番のレファ本インターネットが普及する1990年代後半まで、情報を集めることは文献、特に図書を探し出して現物かコピーをゲットすることだった。そこで、どの書店、古書店、図書館へ行ったらそれが見つかるのかというガイドが必要になってくる。そのガイド本が『東京ブックマップ:東京23区書店・図書館徹底ガイド』書籍情報社、1985-2005)だった。 基本、専門ごとの書店、古本屋、図書館の住所録&案内地図といってよいのだが、白眉は専門ごとの主題キーワードから、書店や図書館、そして国会図書館のような大型館の場合には専門レファレンス室まで検索できるインデックスが付いていたことである。私も図書館情報学になじむ前の一般人(?)時代、1986年頃にこの本で知った「海事資料センター」に『世界の艦船』バックナンバーを見に行ったことがある。 図書館情報学的には、『全国特殊コレクション要覧』(国立国会図書館、1957)やら、『専門情報機関総覧』(専門図書館協議会、1969-)やらが同じ機能を果たすのだが、かようなものは一般人の目につくところにはない。一般人が調べものをする取っ掛かりとして『東京ブックマップ』はとても便利なものだったと思う。東京圏の大書店でキャッシャーのそばに置かれていたのを憶えている。東京に限らず、地方の人も上京時に使ったようだ。友人の神保報のオタさんなども、「東京ゲーテ記念館で「ゲーテの旅をたどる旅」展開催中。昔『東京ブックマップ‘95-‘96』を見て、行ったなあ。」(2015年4月15日ツイート)などと回想している。このガイドを出していた書籍情報社は2011年ごろを最後に本を出していないが『東京ブックマップ』が休刊した後も、『東京ブックナビ』(東京地図出版, 2009)という類書が出たし、『本を探す本』(フットワーク出版、1992-1997)といった類書もあった。 【図3】『東京ブックマップ』 CD-ROMを使うのが最先端だった1990年ごろインターネット時代とば口の調べる技術書で有名なのは、大串夏身先生の『チャート式情報・文献アクセスガイド』(青弓社、1992)だろうけれど、ここではその前身にあたる情報アクセス研究会編著『現代人のための情報・文献調査マニュアル』(青弓社, 1990)を見てみたい。1990年代から2000年代にかけて、一般向け調べる技術書で大串先生はけっこう充てていたように思われる。 面白いのは最初に「身近な人に聞く――調査の入口」という項目が立っていることだ。それでダメな場合、行政窓口に相談するとか「本屋、書店は大きなものに限る」といったメタレベルの思考枠組みを書き出そうとしているところはさすが手練れのレファレンス司書だった大串先生たちゆえといったところ。「女子学生の情報収集マニュアル」とか「行政マンの情報収集マニュアル」といったクラスタを立てて書いているところも(当時のジェンダー観そのままだが)工夫している。参照する対象を、紙文献、CD-ROM、オンラインデータベースの3種類に分けているところも時代だ。私もちょうどこの頃、大学で図書館情報学の卒論を書こうとして、ERIC(米国教育省の教育科学研究所)のオンラインDBを検索したり、Library Literatureなる索引誌のCD-ROMを引いたりしていた。今でも思い出すとCDドライバの「シャッ、シャッ」というカスリ音が耳にひびいいてくる。 末尾で山根一真『情報の仕事術 1 (収集)』(日本経済新聞社、1989)に言及しているが、山根著には収集よりむしろ整理の山根式袋ファイルシステムに大いに助けられた。 次回は古い調べ方の本ではなく、調べるための古本として、ファミリーヒストリーというか、一介の市井人を調べるツール『住宅地図』や『復元・江戸情報地図』『近代日本社会運動史人物大事典』といったものを紹介します。 X(旧Twitter) ※当連載は隔月連載です |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

三康図書館 「開かれた図書館」の再生 【書庫拝見20】

三康図書館 「開かれた図書館」の再生 【書庫拝見20】南陀楼綾繁 |

|

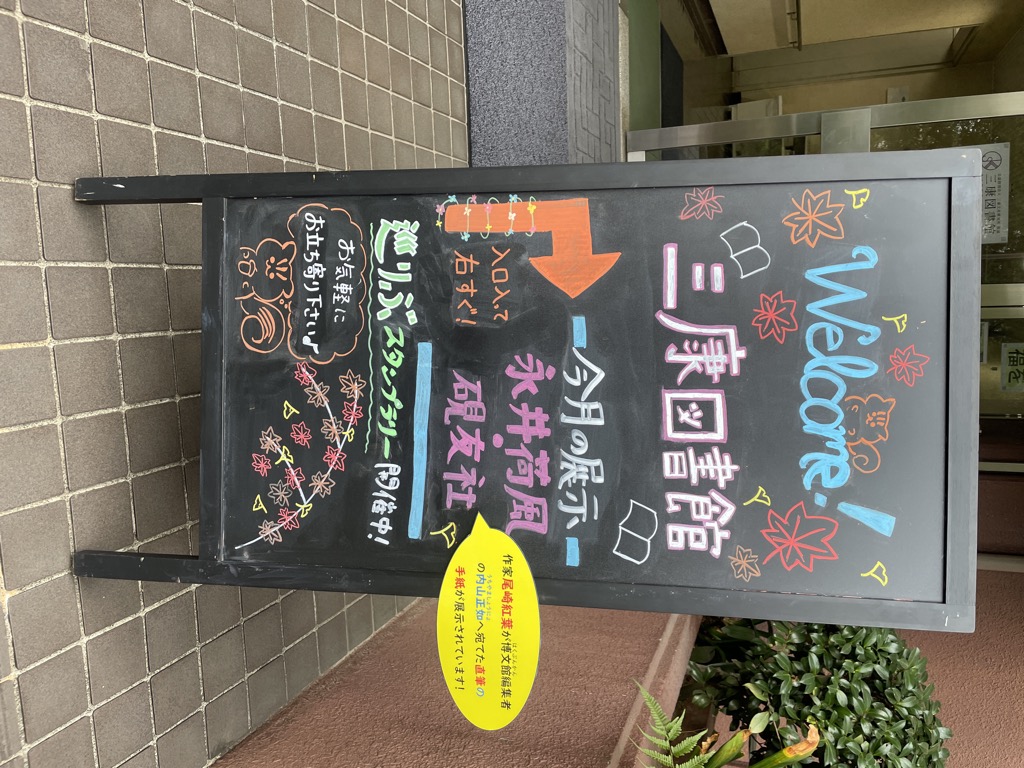

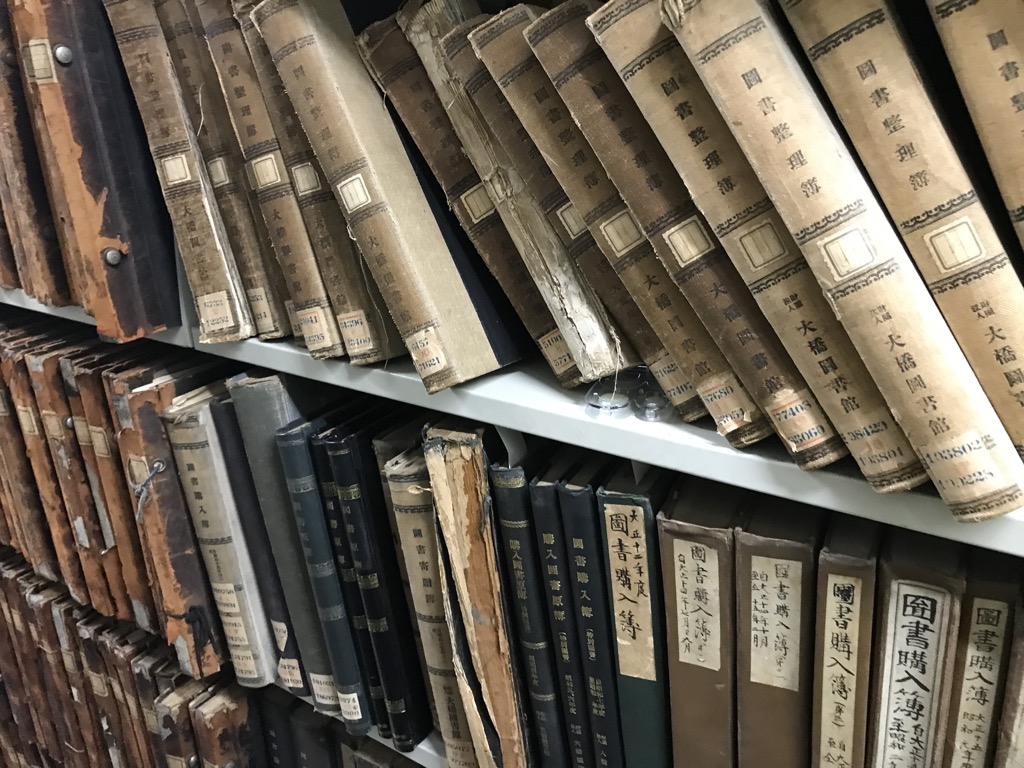

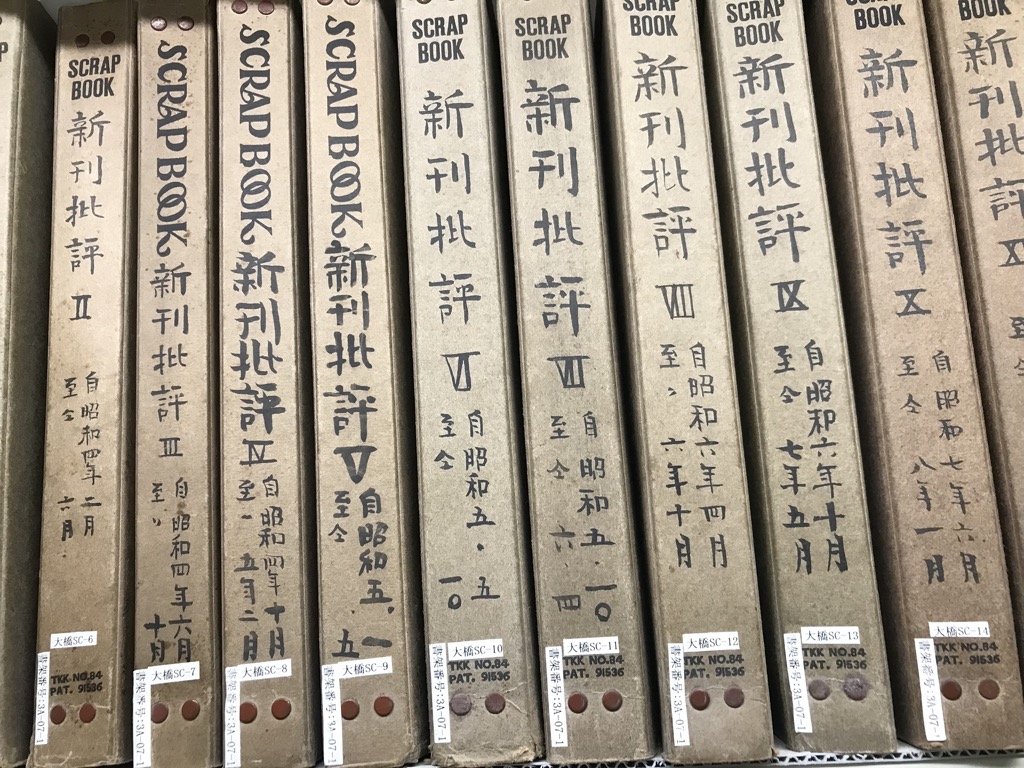

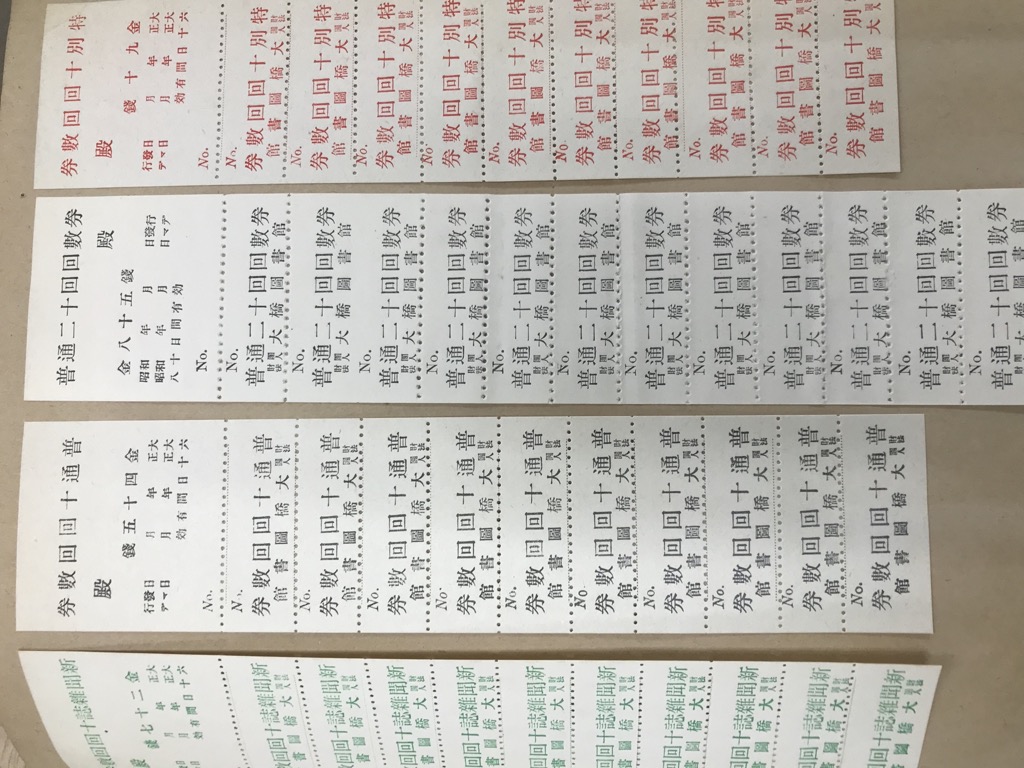

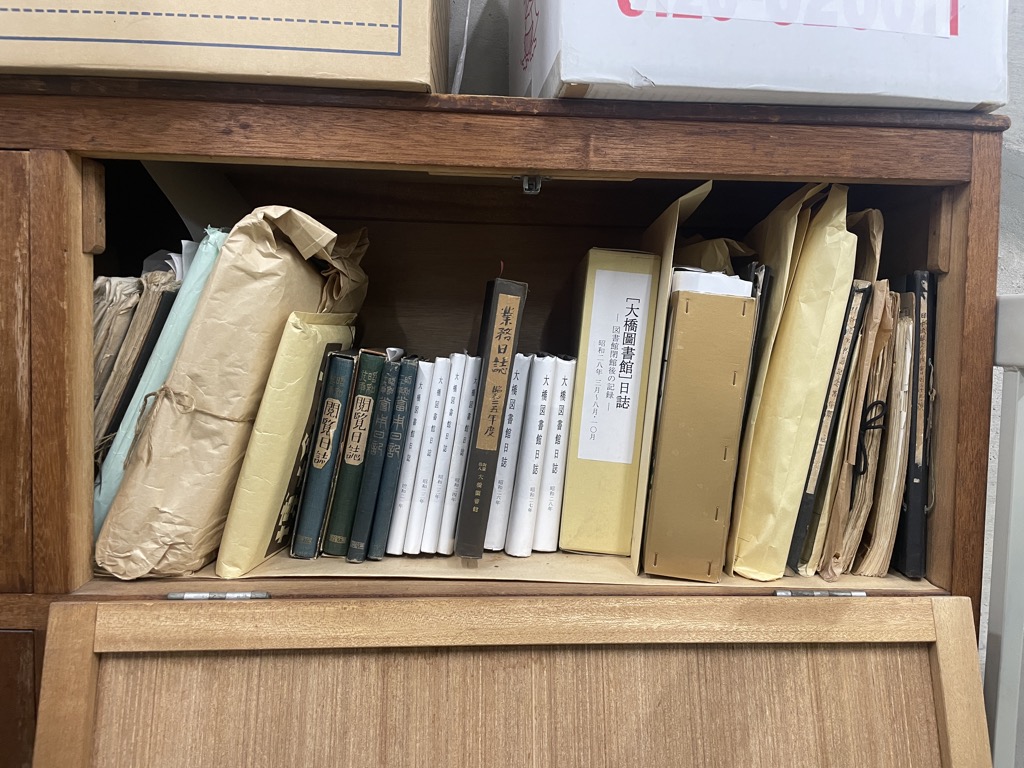

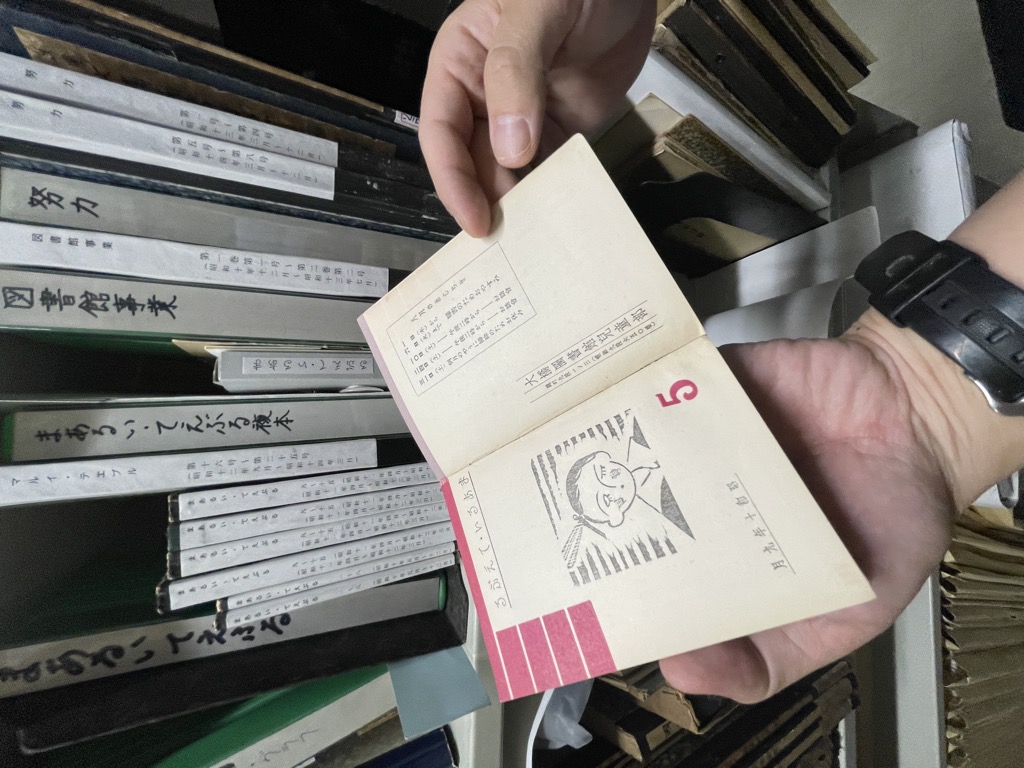

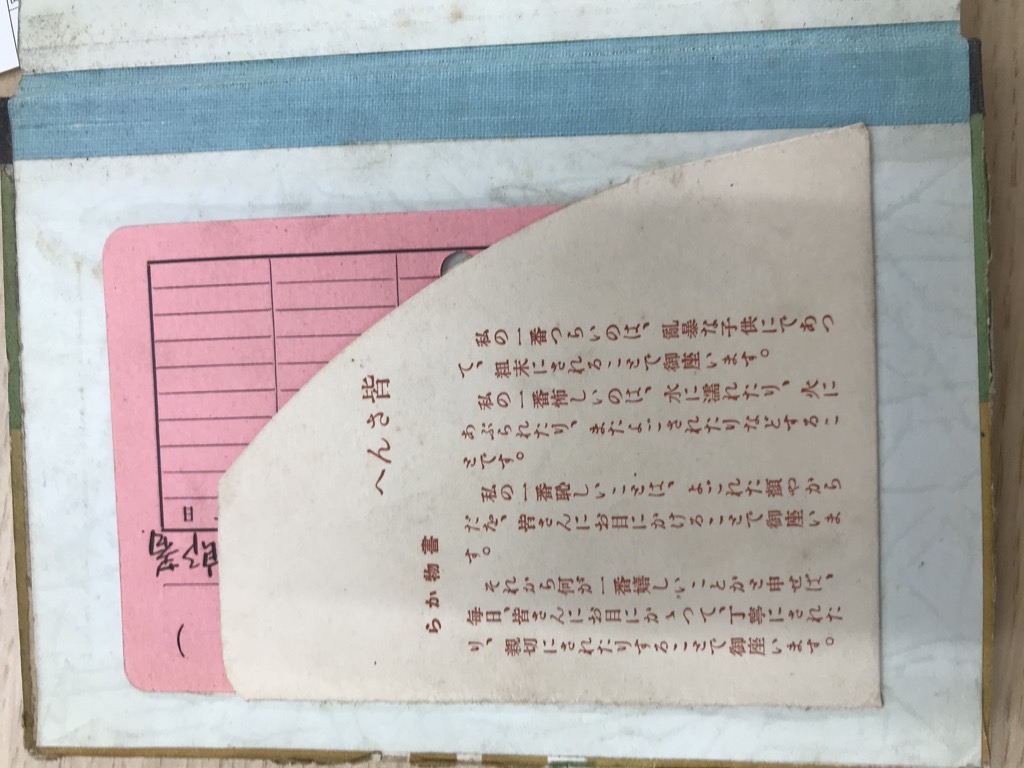

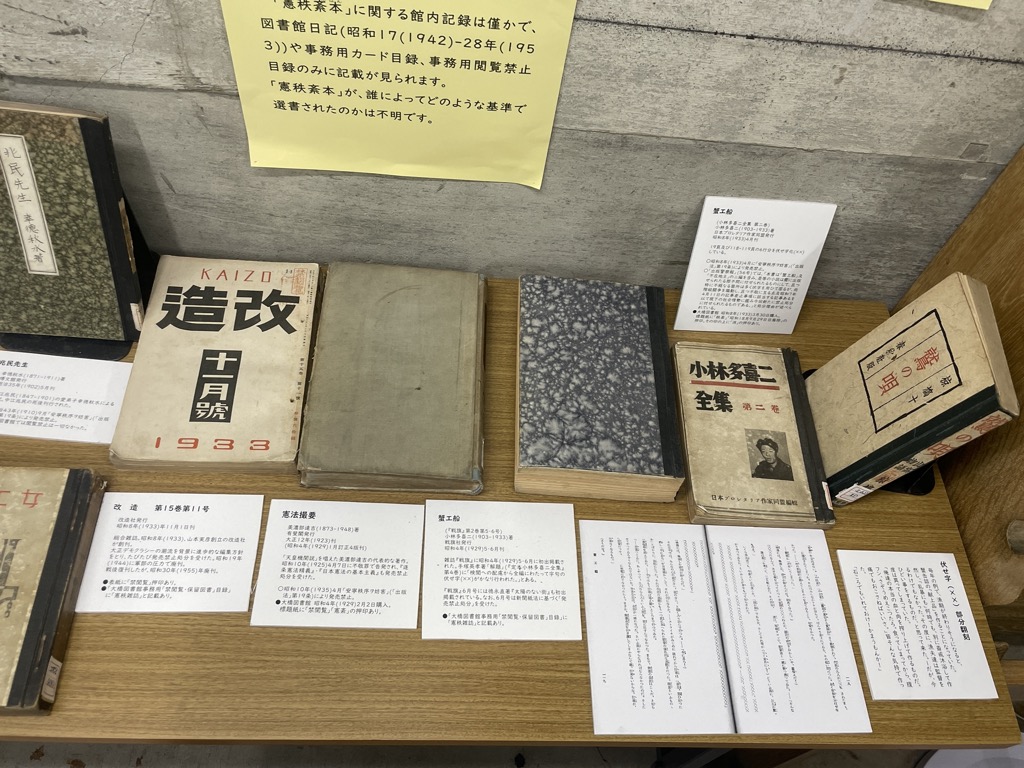

11月15日、都営地下鉄・大江戸線の赤羽橋駅から、東京タワーの方向に向かって歩く。めざすは三康図書館だ。

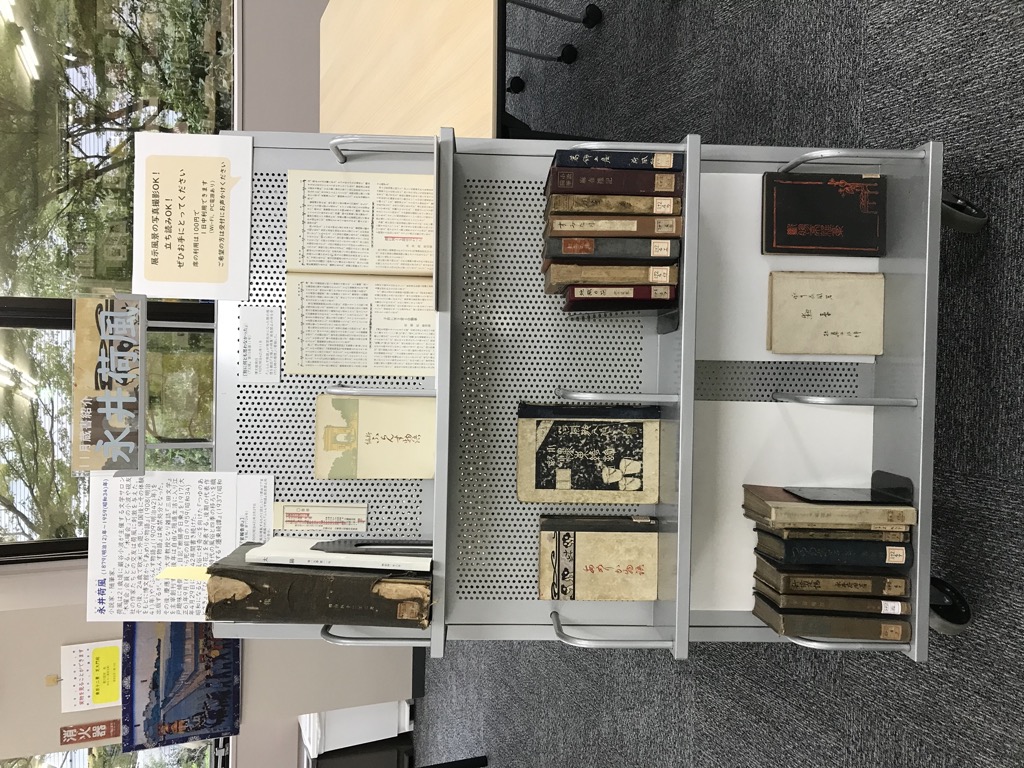

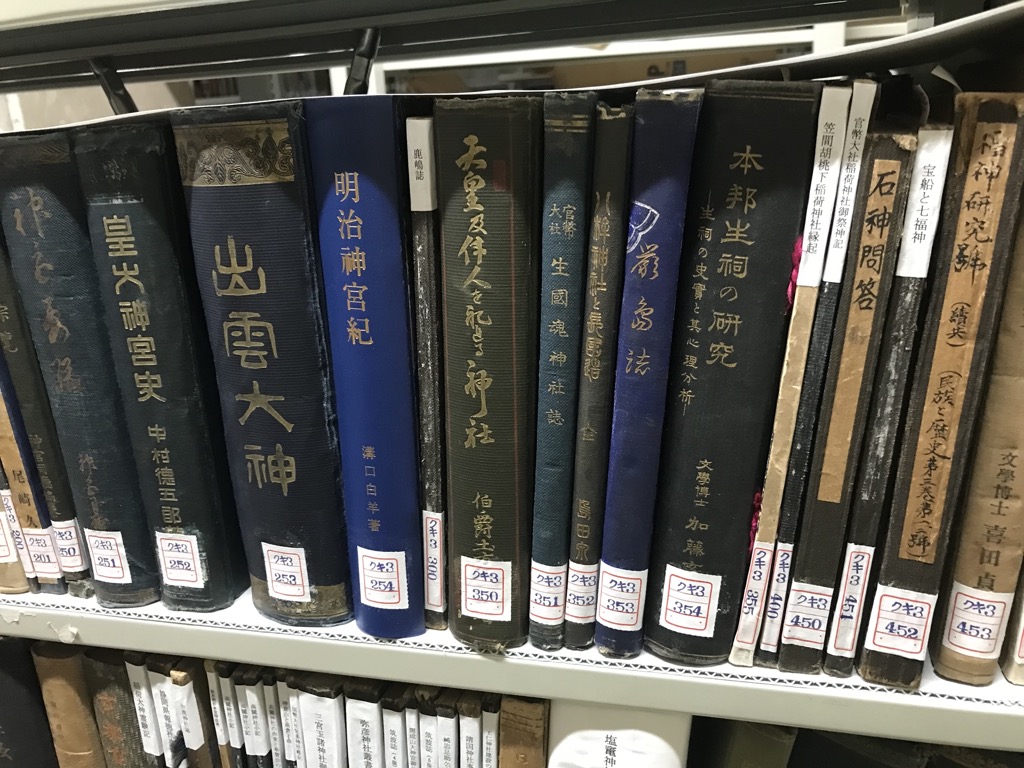

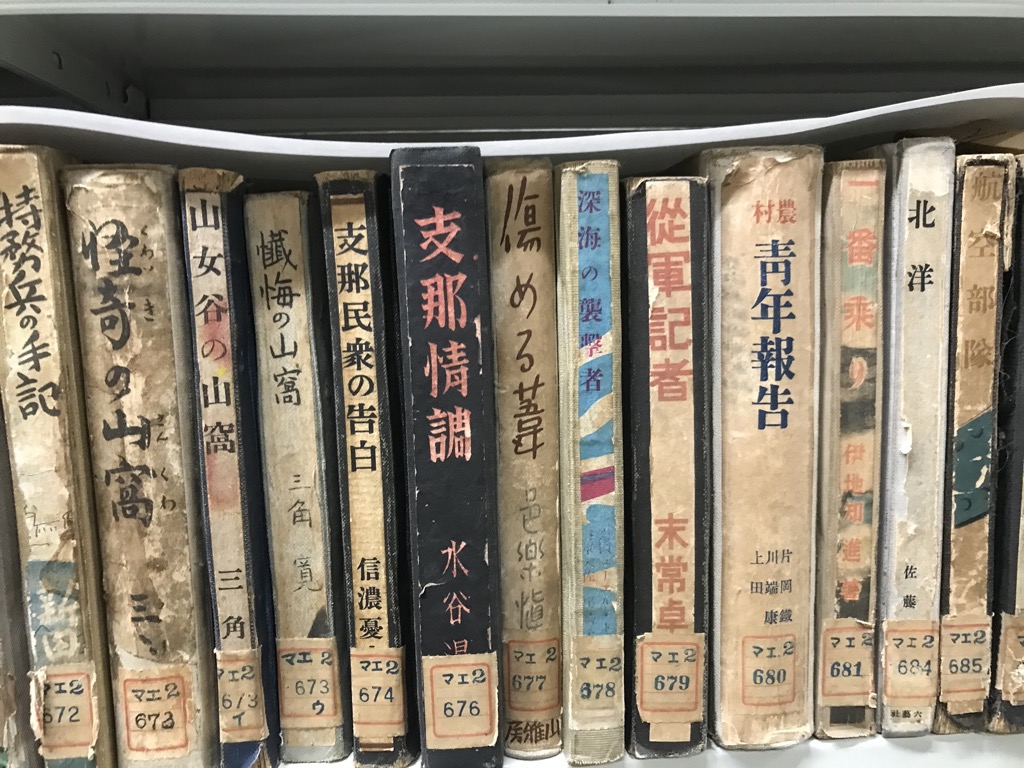

前に来たときは、大江戸線は存在せず、都営地下鉄・三田線の芝公園駅から芝公園の中を通って向かったはずだ。 前、と云っても、私が何度か来館したのは、復刻版の編集者だった20代の頃だから、もう30年近く前の話だ。 見覚えのある肌色の建物の前に来ると、「Welcome! 三康図書館」「お気軽にお立ち寄りください」という手書きの看板が出ていてとまどう。え、ここって、そんなにフレンドリーな図書館だっけ? 三康図書館外観 入り口の看板 また昔の話になるが、私の記憶では、閲覧室は薄暗く、他の来館者を見ることも少なかった。 ところが、いまは入り口にはさまざまな催し物のポスターが貼られ、展示コーナーもある。来館時には「博文館に関わった硯友社の作家たち」が開催中で、『我楽多文庫』や尾崎紅葉、巖谷小波などの著作がガラスケースに展示されていた。また、閲覧室に置かれたブックトラックには、硯友社と関わりの深い永井荷風の著作が並べられ、手に取って見ることができる。 永井荷風の著作の展示 「展示は毎月変えています。蔵書の分野が多岐にわたるので、引き出しが多いのが当館の強みですね」と、司書の新屋朝貴(しんやともき)さんは説明する。 新屋さんは1990年生まれ。大学卒業後、別の仕事をしていたが、「好きな本につながる仕事をしたい」と司書の資格を取り、公共図書館を経て、2018年に三康図書館に入る。 その頃の同館は、月に20人ほどしか利用者がいなかったという。 同時に、入り口にウェルカムボードを立てて、オープンな図書館であることを示した。 そういった努力によって、現在では利用者は月200名まで増えた。以前の10倍である。「すごいでしょ」と、新屋さんが素直に胸を張るのが微笑ましい。 たしかに、すごい。 しかしこの後、書庫を見学し、同館の歴史を知るうちに、もともとユーザーフレンドリーな図書館であったことが判ってくる。 新屋さんたちの試みは、リニューアルであるとともに、開館時の精神を受け継ぐことでもあったのだ。 大橋図書館から三康図書館へそもそも三康図書館とは、どういう図書館なのか。 その前身は「大橋図書館」。博文館の創業者である大橋佐平と、その息子の大橋新太郎によって、創立された。 大橋佐平は新潟県の長岡市に生まれ、同地で書店や新聞・出版を手掛けたのち上京し、1887年(明治20)に博文館を設立。『太陽』『少年世界』『文章世界』『文芸倶楽部』など多種の雑誌を発行し、「出版王国」と呼ばれるほど成功した。 山口昌男は『「敗者」の精神史』上巻(岩波現代文庫)で、谷崎潤一郎の弟の谷崎精二が『少年世界』の発売を待ちきれず、博文館まで買いに行ったというエピソードを紹介している。 1893年(明治26)、大橋佐平は出版事業視察のために、アメリカやヨーロッパを旅した際、都会だけでなく村落にも図書館がある状況を知った。 上は『大橋図書館四十年史』(1942年。引用は博文館新社、2006年刊の復刻版に拠る。以下、同書を参照)。著者は博文館の社員で、大橋図書館の開設に関わった坪谷善四郎(水哉)。坪谷と同館の関わりについては、後で詳しく見よう。 帰国後、大橋佐平は図書館の蔵書を収集し、1901年(明治34)2月に大橋図書館の設立を発表。すでに健康に不安を抱えていた佐平は、後のことを軍医で男爵の石黒忠悳、国文学者の上田万年らに託した(坪谷善四郎『大橋佐平翁伝』栗田出版会、1974)。 大橋図書館は、同年、麹町区上六番町(現在の千代田区三番町)の大橋の邸内に建てられることが決まり、7月から工事が始まったが、佐平は11月に亡くなる。 図書館の完成は1902年(明治35)6月。木造二階建てで、各階に書庫と閲覧室があった。 当時、東京市には帝国図書館のほか、一般人が利用できる図書館はほとんどなかった。そのなかにあって、大橋図書館は閲覧は有料だったが、誰にでも開かれていた。そのため、開館直後から一日平均321人もの閲覧者がいたという。 蔵書も開館当時の約4万4000冊から次第に増え、1908年(明治41)には館外貸し出しも開始した。1917年(大正6)には、坪谷善四郎が館長に就任した。 蔵書も利用者も増加したことから、場所が手狭になったため、別の場所に移転することが決まった。適当な場所が見つかるまでに時間がかかり、麹町区飯田町一丁目(現在の千代田区九段南一丁目)に決まったのは1922年(大正11)11月だった。現在の九段会館の向かいである。 しかし、新館準備中の1923年(大正12)9月1日に関東大震災が発生。上六番町の本館は全焼。約8万8000冊の蔵書も失われてしまった。 そのなかには、博文館発行の「帝国文庫」の原本である江戸時代の出版物や、尾崎紅葉、大橋乙羽(佐平の義理の息子で、博文館の編集長だった)らの旧蔵書も含まれていた。 この震災で、博文館は社屋や東京堂(現在の東京堂書店)などの関連会社も全焼した。しかし、大橋新太郎は、父の遺志を尊重し、まず大橋図書館を復活させることを宣言した。それを受け、坪谷館長は本館の焼け残り部分に仮書庫と事務所を設けて、図書の収集・整理を行なった。この仮事務所で、図書の館外貸し出しを始めているのはすごいスピード感だ。 この時、収集に尽力したのは、大橋佐平と同じく長岡出身の古書店「一誠堂」の酒井宇吉だったという。 そして、1926年(大正15)6月に新館が落成。翌月には一般閲覧を開始している。 地上4階、地下1階の鉄筋コンクリート造。1階には児童室、新聞雑誌室、2階には一般閲覧室、3階には特別閲覧室と婦人閲覧室があった。屋階(最上階)には閲覧者用の男女食堂、喫茶室、理髪室まであった。書庫は地上が5層で、地下にもあった。 いま図面を見ても、かなり立派な図書館だ。 三康図書館のサイトに掲載されている、1937年(昭和12)のパンフレット『大橋図書館の栞』からもその雰囲気は伝わるだろう。 https://sanko-bunka-kenkyujo.or.jp/untitled6.html ここに「新刊棚」という写真が載っている。新刊を配架した棚だが、金網で覆われている。 館の歴史の話が長くなったので、先を急ぐ。 1945年8月、終戦を迎えた大橋図書館は、9月には開館する。しかし、1947年に博文館が公職追放令該当団体に認定され、廃業。大橋新太郎は、すでに1944年(昭和19)に亡くなっていた。 廃業の影響を受けて、大橋図書館は1950年、新宿若宮町の大橋進一社長の自宅に移って開館するが、1953年2月に閉館した。 その蔵書を引き受けたのが、西武鉄道の堤康次郎だった。 西武鉄道は芝公園の所有をめぐって、増上寺と係争していたが、和解の過程で、芝公園内に両社の共同で文化センターを設立することが決まる。 それによって、仏教文化に寄与するための施設として、財団法人「三康文化研究所」が設立された。大橋図書館の蔵書はここに引き継がれることになったのだ。 1964年、芝公園内で三康文化研究所付属図書館が開館。一般公開を開始したのは、1966年である。 そして、1979年、現在地に移転した。鉄筋4階建てのビルで、地下と1、2階が三康図書館に充てられている。 くすんだ背表紙に目が釘付け同館の歴史を概観したところで、書庫に案内していただく。 1階の事務所の横から入ったところが第1書庫だ。 そもそも三康図書館の「三康」とはどういう意味なのか。 一方、三康図書館設立に関わった増上寺は徳川家「康」の菩提寺であり、西武鉄道の社長が堤「康」次郎だからという俗説もあるそうだ。 ここで興味を引いたのは、壁際にあるカード目録だ。大橋図書館時代のものだという。 同館の蔵書数は図書が約26万冊、雑誌が7129タイトル。そのうち、OPACで検索できるのは、まだ半分以下にとどまる。 大橋図書館については、冊子目録も刊行されているが、間違いがある場合もあり、いまだにこのカード目録を引く機会があるという。平成生まれの新屋さんは、「まさか現役でカードを使っている図書館で働くことになるとは」と驚いたという。 大橋図書館のカード目録 もうひとつ目についたのは、大きな金庫だ。絵巻や俳諧関係などの特別貴重書を収納している。 金庫 ここからは大橋図書館の蔵書が中心になる。靴からスリッパに履き替え、スロープを上がったところにあるのが、第2書庫だ。 手前には、大橋図書館の哲学、文学、総記、児童書や学習参考書などが並ぶ。 宗教の棚には、宗教と政治、マルキシズム、神社、仏教などの本が並ぶ。柳田國男の『石神問答』(聚精堂)は、1910年(明治43)の初版本だ。 民俗信仰の本が並ぶ棚 続いて、文学の棚に移ると、興味深い本が次々と出てくる。三角寛のサンカもの、林芙美子や高見順の著作、作家の日記……。 どれも興味深いが、図書館では収集の対象にならないことが多い、軽い読み物が多いのが面白い。たとえば、「ユーモア文庫」の副題のある乾信一郎の『江見家の手帖』(東成社)、辰野九紫の『パトロン百面相』(時潮社)など。乾や辰野は博文館が発行した『新青年』の常連執筆者だった。その縁で、献本されたのだろうか? 三角寛の著作 乾信一郎『江見家の手帖』 棚を眺めていくと、くすんだ背表紙の色に目がなじんでくる。「ここにずっといてから外に出ると、鮮やかな色を見て、現代に戻ったような気分になるんです」と、新屋さんは笑う。 随筆関係の棚 ところどころに、紙でくるんだ本が差さっている。これは三康図書館が開発した簡易帙で、費用をかけずに簡単に保存できることから、国会図書館でも参考にされているという。 簡易帙にくるまれた本 児童書の棚には、絵本や学習参考書も並ぶ。ふと目についたのが、相沢次郎『図解 人造人間の作り方』(資文堂)。なんだこれは? と思ったら、科学玩具としてのロボットのつくり方を書いた本なのだった。 1931年(昭和6)に出た本だが、序文に「私も童謡を歌つたり、又話をしたり、返事などをする様な奇抜な、ロボツトを研究して居りますから、その内諸君を驚かす事でありませう」とある。 あとで閲覧して驚いたのは、奥付に印刷者として「松岡虎王麿」の名前があったことだ。松岡が白山で営んでいた〈南天堂〉は、二階にレストランがあり、大杉栄らアナキズム関係者が集ったことで知られる。その評伝である寺島珠雄『南天堂 松岡虎王磨の大正・昭和』(皓星社)には、松岡が印刷会社に関わっていたことが記されている。 『図解 人造人間の作り方』 まだまだ見ていたいのだが、ここまでで1時間以上経っている。新屋さんから「これまでの見学者で最長記録です」と云われてしまった。先を急ごう。 その奥には、三康図書館設立以後の新しい雑誌が配架されている。 同館の歴史を語るように、西武鉄道の社内報が収蔵されている。 多様な分野の資料の海そこから地下に降りると、第3書庫がある。 ここの中心は、大橋図書館の雑誌だ。タイトルのABC順に配列されている。 博文館の発行物が多いのはもちろんだが、それ以外の雑誌も多い。 博文館の『野球界』 最近、特に利用が多い雑誌は商店界社(のち誠文堂新光社)が発行した『広告界』だという。 『広告界』 ここには三康図書館になってからの雑誌もある。このなかでは、全国の文芸同人誌がかなり揃っている。 この書庫には、個人の名を冠したコレクションもある。 一番壁際には、大橋図書館関係の資料が並ぶ。 図書の受け入れ原簿は、受け入れた日付や寄贈、購入の別が判る重要資料だと、新屋さんは話す。 また、大橋図書館では、新刊批評、出版読書界記事、図書館に関する記事、大橋図書館関係記事などのスクラップブックを作成している。 大橋図書館の図書原簿 新刊批評のスクラップブック 大橋図書館の回数券 この調子で目についた資料を紹介していったら、一向に終わりそうにない。残り2つの書庫は駆け足で。 第4書庫は、大橋図書館の書籍が並ぶ。歴史、音楽、工芸、教育、社会科学語学、物理……と、その分野は幅広い。 農産の棚には、「農業世界叢書」の一冊、『満蒙移住案内』(博文館)があった。地誌のうち、旅のガイドブックが並ぶ棚では『ドライヴコース案内』(オートモービル社)という楽しい本も見つけた。 『満蒙移住案内』 『ドライヴコース案内』 個人文庫もある。「江見水蔭文庫」は、硯友社の作家で博文館の編集者でもあった水蔭の著作。「杉村兄弟文庫」は、朝日新聞記者・杉村楚人冠の息子3人の蔵書。「水哉文庫」は、坪谷善四郎の蔵書。 この並びには、重要な「憲秩紊本」も並ぶが、あとで触れる。 第5書庫の主役は古典籍。 大橋図書館の日誌などの資料 ここまでで2時間。スリッパから靴に履き替えて閲覧室に戻ると、ポスターなどが色鮮やかで、たしかに現代に戻ってきた気がする。それとともに、立ちっぱなしで腰が痛くなって、浦島太郎のようでもある。 坪谷善四郎と竹内善作以上、ざっと見ただけでも、三康図書館の奥深さが判る。そして、その中心になるのが、大橋図書館の蔵書だ。 大橋図書館の母体であった博文館自体が、幅広い分野の書籍や雑誌を出していた。それだけに、関東大震災で焼失した後も、特定の分野に特化せず、一般的な本も専門書も収集していったのだろう。 しかし、大橋図書館が雑多な本の宝庫になったのは、利用者のニーズに応えていったからでもあると思う。 1917年(大正6)から1944年(昭和19)まで同館の館長を務めた坪谷善四郎は、東京の公共図書館の恩人とも云える存在だ。 坪谷は1902年(明治35)に、『東京教育時報』に「東京市立図書館論」を発表。その2年後には東京市議会議員として、通俗図書館設立建議を提出した。これがもとになり、1908年(明治41)の日比谷図書館の設立につながる。 また、1918年(大正7)には日本図書館協会の会長に就任。関東大震災後に大橋図書館が復興した1926年(大正15)には、同館で全国図書館大会を開催している(吉田昭子「加茂市立図書館坪谷善四郎関係資料とその意義」『Library and information science』62、2009)。 この坪谷館長のもと、大橋図書館を進化させたのが、竹内善作という図書館人だった。 竹内は活版職工として働きながら、社会主義運動に携わり、幸徳秋水を支えたという。その後、東京市立図書館に入り、四谷図書館、浅草図書館などに勤務した。日比谷図書館では児童室などを担当。また、館報『市立図書館と其事業』を編集した(弥吉光長「竹内善作の雑誌中心的小図書館運営論」『図書館学会年報』21巻1号、1975)。 竹内の活動に注目した坪谷は、竹内を大橋図書館に迎え、1928年(昭和3)から主事となった。 竹内は同館でさまざまな改革を行なった。 最も大きかったのは、図書分類法を独自のものに改めたことだ。具体的には触れないが、三康図書館では、大橋図書館の旧蔵書は現在でもこの分類を使っている。 また、1929年(昭和4)には『大橋図書館季報』を創刊。 1935年(昭和10)には児童室の広報として『まあるい・てえぶる』を創刊。手帳サイズのしゃれた雑誌で、児童室の利用法や、子どもの作文や詩を掲載する。 竹内が関わったかは不明だが、蔵書に付された利用者カードのポケットには、「書物から 皆さんへ」と題する、本の扱いの注意が印刷されている。子どもにも判りやすいメッセージだ。 『まあるい・てえぶる』 利用者カードのポケット 1937年(昭和12)には『大橋図書館トピック』を創刊。わずか4ページの中に、新入荷情報やテーマ別書目、催しなどの情報を満載する。 利用者のニーズに応え、開かれた図書館をめざす一方で、竹内は国家の圧力から蔵書を守ろうとする。 大橋図書館では、発禁本など閲覧を禁止された資料を、「憲秩紊本(けんちつびんほん)」という独自の名称で呼ぶ。 蔵書やカード目録には、「排除」「発売禁止」「禁閲覧」などの印が押されているものがある。これらは竹内らが守ったものだという。 憲帙紊本のほかにも、『新青年』1935年(昭和10)2月号の横溝正史「鬼火」は、10ページほど切り取られている。 三康図書館では、2022年8月に「閲覧禁止本・発禁本」という展示を行なっている。 発禁本の例 ふたたび開かれた図書館へここまで見てきたように。大橋図書館は東京の公共図書館の嚆矢とも云える存在であった。 関東大震災で蔵書を失いつつも、広い分野で蔵書を集め、利用者に提供した。それとともに、国家の力から蔵書を守ろうとした。 その中心となったのが、坪谷善四郎と竹内善作。二人に「善」が付くのは、なにか運命めいたものを感じる。 彼は郷里である新潟県加茂町でも、図書館の設立に尽力し、1940年(昭和15)に加茂町立図書館(現・加茂市立図書館)が開館する。このとき、協力したのが竹内善作だった。 坪谷は1944年(昭和19)に館長を辞任。1949年に亡くなる。 竹内善作も1944年に退職。病気が理由だったという。終戦後、図書館の運営論を発表するが、1950年に亡くなった。 そして、大橋図書館は三康図書館に引き継がれ、現在に至る。 三康図書館は仏教研究所の附属図書館であり、運営の方針が戦前の大橋図書館と異なるのは当然だったかもしれない。その結果、30年前の私のように、閉鎖的な印象を持ち、近づかない人も多かったかもしれない。 しかし、いまでは新屋さんら職員が、リアルな場もネットも活用して、「開かれた図書館」であることをアピールしている。 そして、来館のハードルさえ超えれば、これぐらい、いろんな角度からの利用ができる図書館は珍しいのだ。 また足が遠のかないために、私はすでに三康図書館で調べたいテーマをいくつか見つけている。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) 公益財団法人 三康文化研究所 附属 |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |

2023年12月11日号 第384号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第131号

。.☆.:* 通巻384・12月11日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━【重要なお知らせ】━━━━━━━━━━━

日本の古本屋ではクレジットカード決済に

本人認証サービス「3Dセキュア 2.0」を導入します。

クレジットカードをご利用の方は必ず下記URLをご確認ください。

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post_admin.php?postid=12555

━━━━━━━━━━━【調べる古本2】━━━━━━━━━━━━

過去の調べ本 インターネット前夜の調べる技術

『読書の整理学』『東京ブックマップ』など

書物蔵

■はじめに

前回、梅棹忠夫の『知的生産の技術』で、調べる技術が載っていない

と言ったが、書いた直後、意外な事実が判明した。実は幻の『知的生産

の技術』続編が企画されていたという。調べると正編と同じ『図書』の

連載に調べる技術が少しだけ載っていた。

ただし中身はこれも前回紹介した佃実夫の著書を参照しているので、

梅棹の独自性は、レファ本にあたる言葉が日本語にないといった指摘の

ところだろう。「参考書」がそれにあたるハズだが意味がズレていると

いう指摘が、さすが梅棹と思わせるといったところだ。

今回は1970〜1990年代の調べる技術書を見てみたい。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12767

※当連載は隔月連載です

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見20】━━━━━━━━━

三康図書館 「開かれた図書館」の再生

南陀楼綾繁

11月15日、都営地下鉄・大江戸線の赤羽橋駅から、東京タワーの方向

に向かって歩く。めざすは三康図書館だ。

前に来たときは、大江戸線は存在せず、都営地下鉄・三田線の芝公園

駅から芝公園の中を通って向かったはずだ。

前、と云っても、私が何度か来館したのは、復刻版の編集者だった20

代の頃だから、もう30年近く前の話だ。

見覚えのある肌色の建物の前に来ると、「Welcome! 三康図書館」

「お気軽にお立ち寄りください」という手書きの看板が出ていてとまどう。

え、ここって、そんなにフレンドリーな図書館だっけ?

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=12782

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

公益財団法人 三康文化研究所 附属

三康図書館

https://sanko-bunka-kenkyujo.or.jp/

━━━━━━━━━━━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━

■ドキュメンタリー『ボラン』上映のお知らせ■

東京・大泉学園の「ポラン書房」の閉店を追った映画『ポラン』が、

広島にて上映されます。

昨年のぴあフィルムフェスティバルでの上映後、全州国際映画祭、

カメラジャパン・フェスティバルなど海外の映画祭でも話題を呼んだ、

国内初の古本屋のドキュメンタリー映画です。

PFFアワード・セレクション

上映:12月17日(日) 10:30〜

場所:広島市映像文化ライブラリー

(谷本桃子監督『彼は誰時』と併映)

http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/calendarNext.html?id=pff

メールマガジン2022年5月25日 第347号「自著を語る(番外編)」はこちらから

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=9425

━━━━━━━━━━━━【プレゼント企画】━━━━━━━━━━━━

『神保町が好きだ! 2023第17号 特集 古書と神保町の一五〇年

神田神保町はいかにして”古書の聖地”となったのか』を

抽選で20名様にプレゼント致します。

ご応募お待ちしております。

応募申込は下記ページにてお願い致します。

締切日 12月13日(水)午前10時

https://www.kosho.ne.jp/entry2023/1211/1211.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

※今月の新コンテンツはありません。

YouTubeチャンネル「東京古書組合」

https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya

━━━━━【12月11日~1月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

第108回 彩の国所沢古本まつり(埼玉県)

期間:2023/12/06〜2023/12/12

場所:くすのきホール

(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

https://tokorozawahuruhon.com/

------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2023/12/14〜2023/12/17

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

港北古書フェア(神奈川県)

期間:2023/12/14〜2023/12/25

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

最寄駅:横浜市営地下鉄 センター南駅

市営地下鉄センター南駅の改札を出て直進、右前方。※駅構内

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

ぐろりや会

期間:2023/12/15〜2023/12/16

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://www.gloriakai.jp/

------------------------------

五反田古書展

期間:2023/12/15〜2023/12/16

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

------------------------------

第23回 つちうら古書俱楽部 師走の古本市(茨城県)

期間:2023/12/16〜2023/12/24

場所:つちうら古書俱楽部 茨城県土浦市大和町2-1

------------------------------

フィールズ南柏 古本市(千葉県)

期間:2023/12/16〜2023/12/28

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7

------------------------------

下町書友会

期間:2023/12/22〜2023/12/23

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.ne.jp/?p=572

------------------------------

好書会

期間:2023/12/23〜2023/12/24

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭

期間:2024/01/05〜2024/01/16

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武(ビッグカメラ隣)

3階バッシュルーム(北階段際)

http://mineruba.webcrow.jp/saiji.htm

------------------------------

杉並書友会

期間:2024/01/06〜2024/01/07

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

第50回 古本浪漫洲 Part.1

期間:2024/01/10〜2024/01/12

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

東京愛書会

期間:2024/01/12〜2024/01/13

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

大均一祭

期間:2024/01/13〜2024/01/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

https://www.kosho.ne.jp/?p=622

------------------------------

第50回 古本浪漫洲 Part.2

期間:2024/01/13〜2024/01/15

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国994書店参加、データ約668万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43

┌─────────────────────────┐

次回は2023年12月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその384 2023.12.11

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

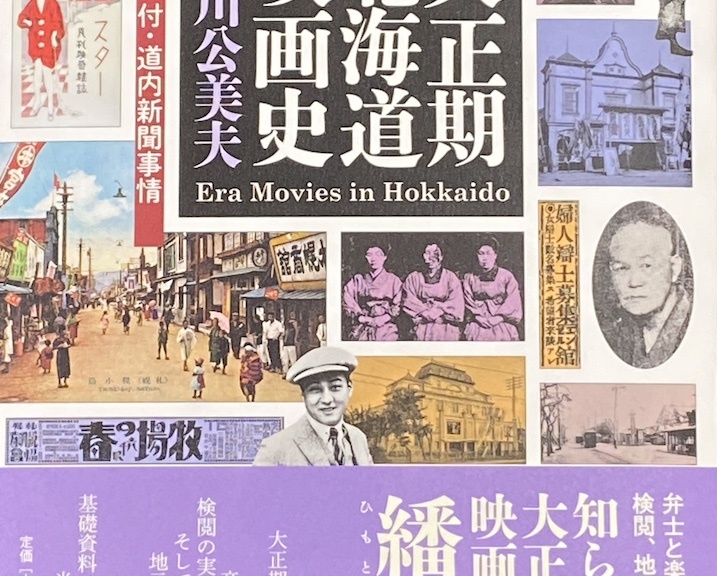

『大正期北海道映画史』

『大正期北海道映画史』前川 公美夫 |

|

「他の仕事にかかっていたので、後から拝読しようと思いながら、『はじめに』と『道内新聞事情』を読み始めると、ついつい『弁士と楽士』の章まで読んでしまいました。」

本を差し上げた親しい知人からのメールで、後日会った時には「弁士ってあんなに勝手なことをやってたんだ。面白いねぇ」という言葉を聞かせてくれた。「勝手なこと」の最たるものは映画の題名を変えての上映だが、婦女誘拐や賭博など悪事も多い。そんなことを細大漏らさず書いたつもりのものが『大正期北海道映画史』(亜璃西社)である。 メールにあった「弁士と楽士」は本書の第1章である。また「道内新聞事情」は資料探索の過程で得た当時の新聞発行状況を描いたもので、現在との違いの大きさに驚き「序章」とした。以下、各章のタイトルと主な内容は次のようである。

第2章「上映の形」=出語り、琵琶劇、歌入り、巡業隊

第3章「上映の場」=検閲、先駆的経営者2人の業績、劇場火災59件の内容 第4章「映画スター」=尾上松之助の人気ぶり、北海道出身のスターや監督 第5章「地元撮影」=大手の道内ロケや道内製作劇映画 第6章「この時代」=連鎖劇の隆盛と巡業先での映画撮影 第7章「上映の周辺」=地元映画雑誌、用語の移ろい 映画史関係の本は『頗る非常!怪人活弁士・駒田好洋の巡業奇聞』(2008、新潮社)と『明治期北海道映画史』(2012、亜璃西社)に続き3冊目である。だが、だからといって、私は映画ファンであるわけではない。無声映画の上映会は別として、劇場に映画を見に行ったのはいつだったろうとさかのぼったら21年1本、19年2本…で、それも故郷のまちの関連だったり仕事の関係だったりといった作品ばかりだから、映画業界の方には「お役に立てず済みません」と頭を下げるしかない。 そんな「非映画ファン」が始めたこの取り組みは、そうであるがゆえのプラス面があったと思っている。こんな理屈である。 若いころから音楽好きで、オーケストラでのファゴット演奏は学生時代に始めて50年を超す。聴きに行く音楽会は年間80本ほどになる。 『北海道音楽史』(1992私家版、95大空社、2001亜璃西社)の調査でも新聞のマイクロフィルムを繰ったが、なまじ知識があるとまずい―と感じさせられることがあった。重要ではないと見送った記事について、後から出てきたほかの記事の関連で拾っておけばよかったと後悔することを幾度も経験したのである。1週間ぐらいなら戻って探したが、1カ月も前だとそれに要する時間の「空費」がもったいなくて諦める―といったことが重なった。 だから映画の調査では軽重を判断せず(判断できず)、とにかく拾った。新聞コピーは4万枚を超え、高さ1mほどの山が4つ半になった。 記事と広告を1件ごとにエクセルの表に打ち込み、核となる記事はワードの文書で蓄えた。エクセルの表は、新聞別の「列」は9、1件ごとの「行」は6万2200になった。総データ数は20万件超だろう。明治期も含むが、せいぜい2%だ。ワードは5463ページに上る。 物量作戦・力業となったのはあくまでも結果で、資料をがむしゃらに集めた理由は「裏付けをそろえる」ことにあった。そのおかげで“目玉の松ちゃん”尾上松之助の人気ぶりを数字で出せたし、「活動写真」から「映画」へといった用語の移ろいも数値で示すことができた。打ち込みは“暗い”作業だが、それも含めて、楽しく面白い道楽仕事だった。 北海道の映画史の本としては更科源蔵『北海道映画史』(1972、クシマ)がある。さっぽろ文庫49『札幌と映画』(札幌市教育委員会/北海道新聞社)もあるが歴史的な話はほとんど前者に依拠しているから、実質的には『北海道映画史』ひとつである。 それから50年。同書が刊行された年に私はもう北海道新聞社に勤めていたし、郷土史家で詩人の更科氏と発行元(前の社名「九島興行」の方がなじみ深い)の社長九島勝太郎氏にも直に接していた。しかし今回、そうした先人が作った本にある記述の元資料を探したもののたどり着けず、もどかしさと「50年」の重みを感じた。 今は「昭和戦前期北海道映画史」データ集めの最中である。最大の関心事はトーキー化で居場所を失った弁士や楽士がどうなったかだが、「あの人はいま」のような記事はあるだろうか。 最後に追加情報をひとつ。 本書では大正12年(1923)大地震の呼び名が大正末年でも確定していなかったことまでを書いたが、それは昭和でも続いた。北海タイムス(現北海道新聞)で見る限り、「関東大震災」という言葉の初登場は昭和8年(1933)9月1日の鳩山一郎文部大臣のラジオでの講演「関東大震災記念に際して」で、10年にはこの呼称が定着している。発生から10年後・12年後のことだった。  『大正期北海道映画史』 亜璃西社刊 前川公美夫著 税込価格:4,400円 ISBNコード:978-4906740598 好評発売中!! https://www.alicesha.co.jp/books/0322/index.html |

|

Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |