10月4日、京王線・八幡山駅に降りる。外は雨が降っている。電車の乗り換えで手間取り、約束の時間に遅れそうなのでタクシーに乗る。左手には松沢病院が見える。

大宅壮一文庫(以下、大宅文庫)の前に着くと、事務局次長の鴨志田浩さんが出迎えてくれた。開館時間より前なので、職員通用口から中へと入る。

大宅壮一文庫外観

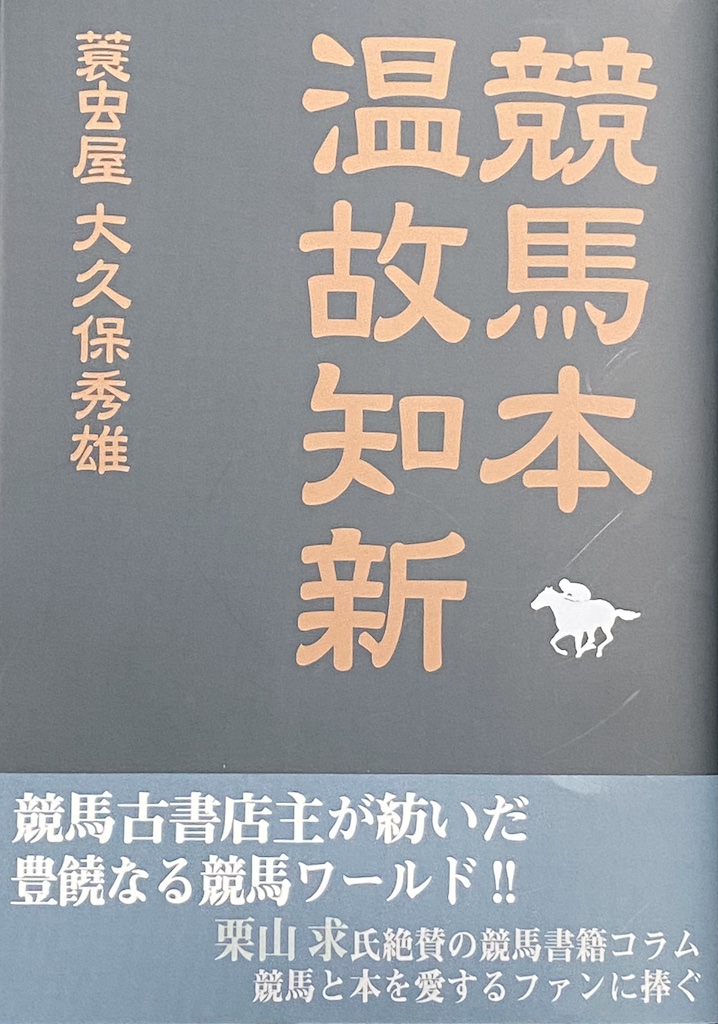

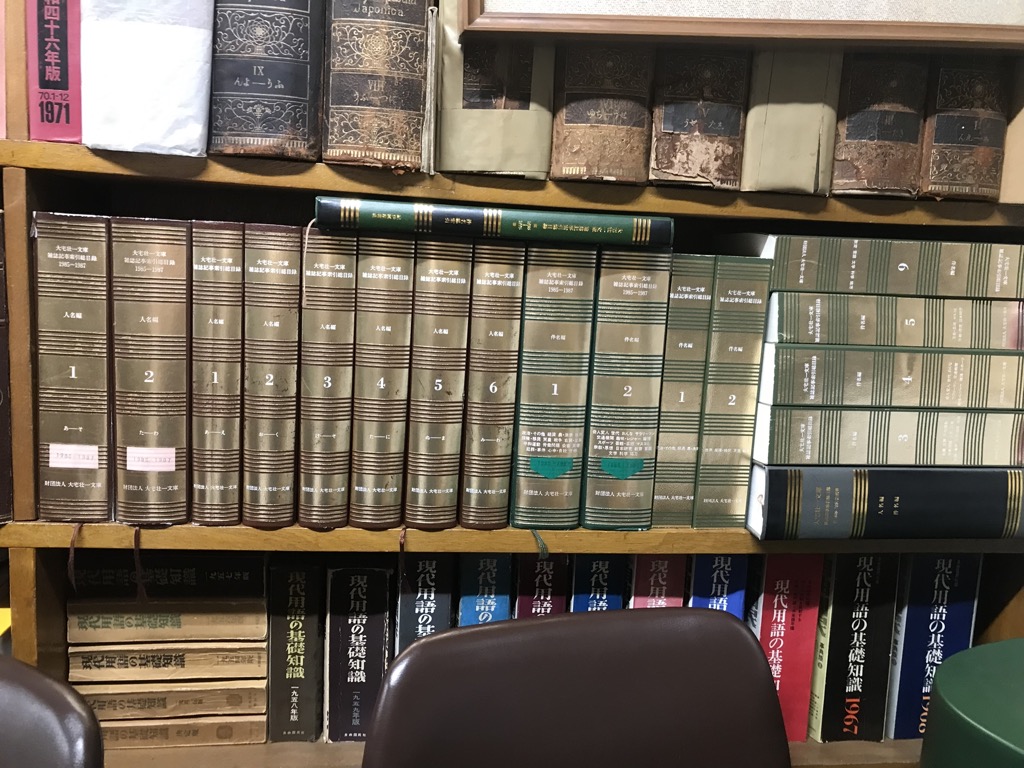

大宅文庫は、いわずと知れた雑誌の図書館だ。私がその存在を知ったのは、1986年に大学に入った頃だ。学部の図書室で前年に刊行された『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』全13巻を手に取った。

人名編と件名編に分かれていて、後者は「政治・その他」「探検・移民」「天皇」「戦争」「犯罪・事件」「世相」「奇人変人」「マスコミ」「日本研究」「地方」など33の大項目に分類されている。「奇人変人」には「ビックリ人間」「天才」「英雄論」「ソックリさん」「ヌーディスト」「ストリーキング」「猟奇的なもの」「珍談」などの項目があり、そこに出てくる雑誌や記事のタイトルを眺めるだけで時間が過ぎていった。

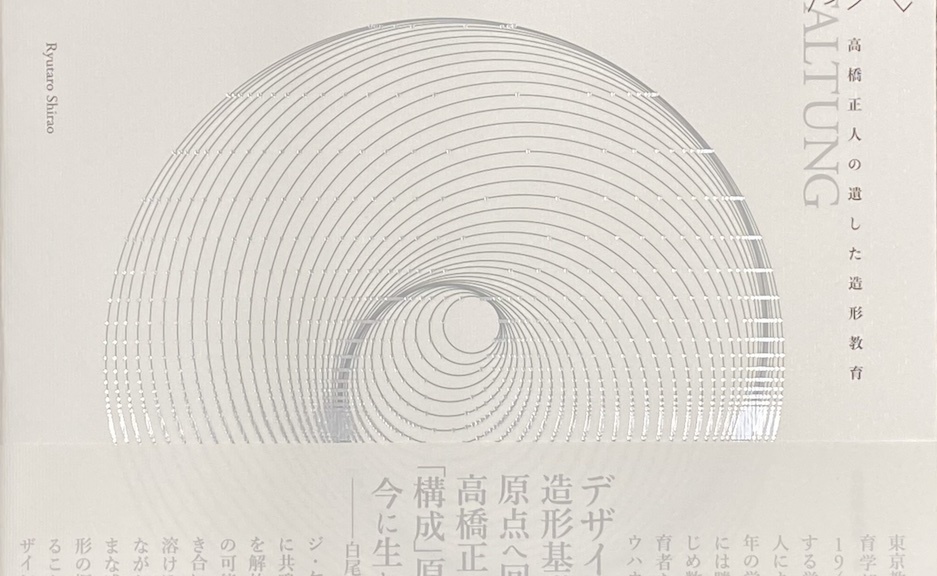

『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』

これらの分類は、図書館の十進分類法と異なる、大宅壮一独自のものだ。

大宅は1900年(明治33)、大阪生まれ。東京帝国大学を経て、1926年(大正15)、『新潮』に書いた「文壇ギルドの解体期」で、ジャーナリストとしてデビューする。戦後は評論家として活躍し、「一億総白痴化」「駅弁大学」などの流行語を生みだした。

現在の大宅文庫がある場所は、もともと大宅の自宅だった。戦時中の1944年(昭和19)、食糧難を見越し、自給自足の生活をしようと考えた大宅は、八幡山に土地を見つける。当時、まだ八幡山駅はなく、上北沢駅から田圃道を歩いてようやくたどり着いたと、妻の大宅昌は回想する(『大きな駄々っ子 夫・大宅壮一との40年』文春文庫)。

建築好きだった大宅は、その土地に自宅を建てた後、増築を重ねている。1955年には庭先にブロック造り2階建ての書庫を建築した。ここが「雑草文庫」になるのだった。

雑草文庫から大宅文庫へ

1952年、大宅は『実録・天皇記』(鱒書房)を発表。このときから資料を収集しはじめる。助手を務めた草柳大蔵は、次のように回想する。

「大宅氏は即売会があると、私を伴って必ず出かけた。自分がゆけないと私に三万円か五万円かをわたし、『すこしくらい高いと思っても必要なものはおさえるんだよ』と念を押した。私は、百円札や千円札の札束を手にしてふるえながら、即売会に入っていった」(大宅壮一『実録・天皇記』角川新書、解説)

また、講演などで地方に出かけると、かならず古本屋に寄った。そこには大宅の「裏町好き」が反映していると、草柳は指摘する。

「大宅さんは、こういうツルンツルンの町が嫌いだった。すぐに横丁や裏道に入りたがるのである。 そして、古本屋は必ずそのような町筋にあった」(「助手の役得 大宅壮一の古本屋めぐり」『大宅文庫ニュース』第13号、1978年11月)

同じ文章で、草柳は大宅に叱られたと書いている。

「なんだ、君は。いい歳をして本を読んでいるのか」(略)「君な。本はいちいち読むものではないよ。本は、引くもんなんだ」

1956年、大宅の秘書を務めた奥田史郎は、大宅から書庫に呼ばれた。

「積み上げた山は、『政治』『経済』『天皇』『左翼』『右翼』『女もの』などに分類して、また棚に戻された」(「大宅文庫の草わけ時代」『大宅文庫ニュース』第32号、1988年9月)

そういった分類に基づき、図書カードを記入する作業を行なった。

「『重要なものだけをとるようにしたらどうですか』とМさんが提案したとき、ジロリと『重要か重要でないかを誰がどうして決めるのかね』と答えた先生の態度が今でも印象に残っている」(同)

大宅がこのとき、自分にとって必要なものだけをカードに記入させていたら、大宅文庫は誰もが利用できる図書館にはならなかっただろう。

1957年には大宅が中心となり、「ノンフィクション・クラブ」を結成。青地晨、蘆原英了、藤原弘達、草柳大蔵、梶山季之らが集まった。メンバーだった末永勝介は「従来めぐまれなかったノンフィクション物にたずさわるライターを、大宅さんは個人でバックアップしようという気持があったようである」と書く(「ノンフィクション・クラブ」、『大宅壮一読本』蒼洋社。ただし末永は「昭和三十三年」と書いており、1年のズレがある)。

このクラブのメンバーだった杉森久英は、雑草文庫の資料についてこう書く。

「これらの中には、正確さという点ではどうかと思われ、アカデミックな研究の資料にならないものも多かったが、そういうものの中に、ある人物なり事件なりの核心を一言でとらえたものもあって、単なる事実の羅列より参考になった」(「雑草文庫のこと」『大宅壮一読本』)

大宅は1970年11月に亡くなるが、蔵書をマスコミ界に役立てたいという遺志を受けて、1971年5月に「財団法人大宅文庫」が設立された(1978年に「財団法人大宅壮一文庫」に改称)。出版社に協力を呼び掛け、雑誌の寄贈を募った。

開館当初の利用者は一日4、5人だったが、1974年、立花隆が『文藝春秋』に「田中角栄研究」を書くために、大宅文庫を活用したことが知られると、マスコミ関係者の利用が増えた。

立花は「大宅文庫なしには『田中角栄研究』をはじめとする私の幾つかの仕事は、ほとんど不可能だったろう」とまで書く(阪本博志「大宅壮一と大宅壮一文庫」、阪本博志編『大宅壮一文庫解体新書 雑誌図書館の全貌とその研究活用』勉誠出版)。

1985年からは会員向けのファクスサービスを開始。この年に起きた日航機墜落事故では、職員総出でファクス送付に対応したという。

1階の閲覧室

たわむ本棚

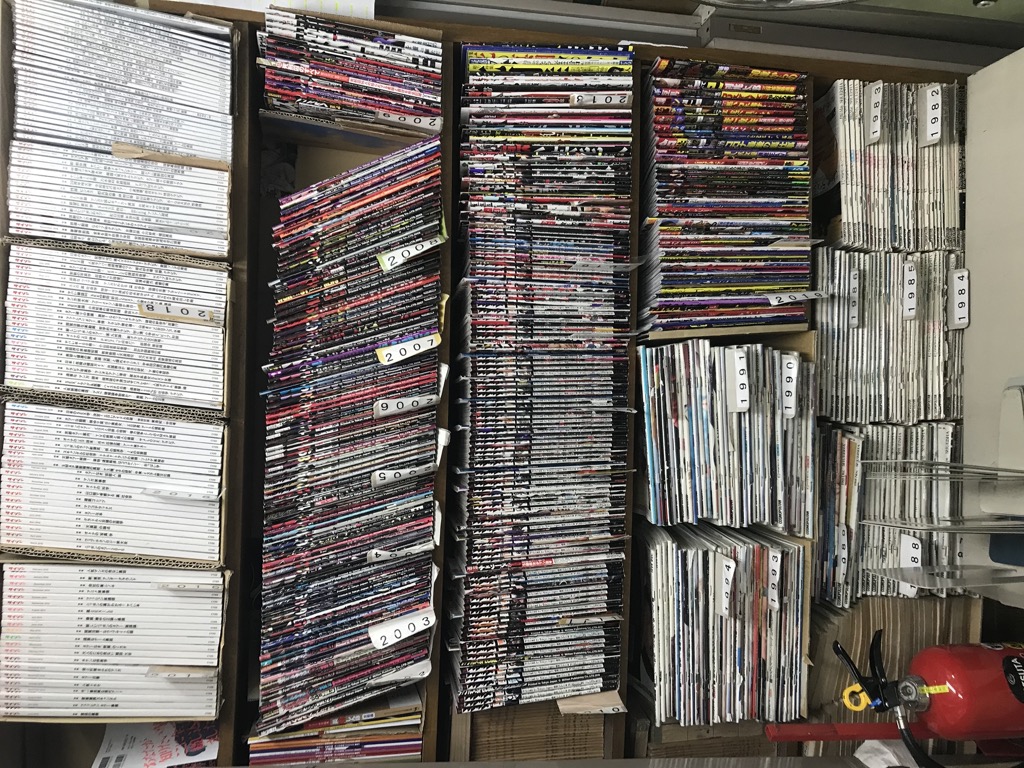

大宅文庫に所蔵されている雑誌は現在、約1万3000誌、約80万冊。そのうち、約1万2000誌、約52万冊が八幡山の本館、残りは埼玉の越生分館に所蔵されている。

『大宅壮一文庫所蔵総目録』(皓星社)の阪本博志の解説によれば、所蔵雑誌は、(1)『キング』『主婦の友』『中央公論』など「それぞれの時代を知るためには柱となるような雑誌」、(2)『女性』『思想』など「マスマガジンではないものの、それぞれの時代のある断面を知るうえで重要な雑誌」、(3)『草の実』『ベ平連ニュース』などの「ミニコミ」、(4)『インドネシア時報』『週刊公論』など「大宅個人とかかわりの深い」雑誌、に分類できるという。

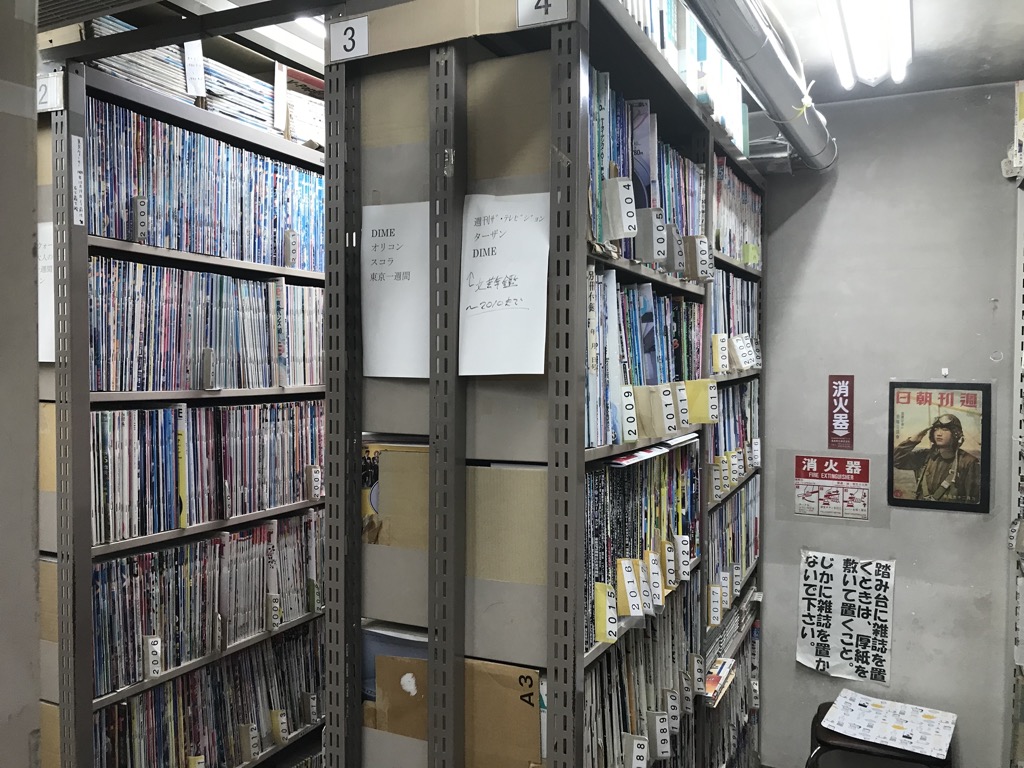

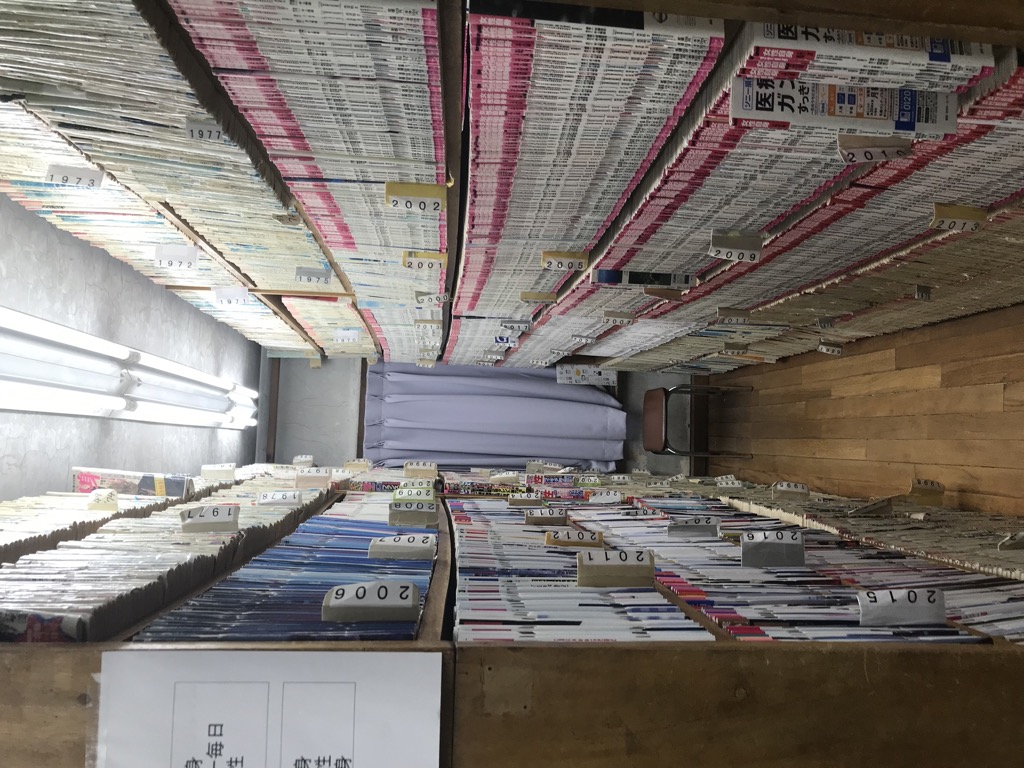

同館の書庫は何度か見学しているが、来るたびに圧倒される。

情報系の雑誌が並ぶ棚

1975年に書庫・事務室を増築し、1985年には新館を増築した。

「私は1985年の増築時に、本を移動するためのアルバイトとして入ったんです」と、鴨志田浩さんは話す。当時通っていた日本ジャーナリスト専門学校で、総合科のクラス担任だった末永勝介から「ヒマなら来い」と誘われたという。末永は大宅文庫の専務理事を務めていた。

「大宅邸の書庫から新館に本を移動させました。エアコンなしの中での作業はきつかったです」

雑誌は発行される限り、かならず増殖していく。それだけに、大宅文庫では本棚の雑誌を移動させることは日常茶飯事だという。

「週刊誌は3年ごとに棚を動かして、次の3年分のアキを確保するんです、だから、時期によって配置が変わるんです」と、鴨志田さんは話す。

週刊誌が並ぶ棚

『週刊朝日』の棚。同誌は今年5月で休刊した

本館2階には「女の部屋」と呼ばれる一角があり、以前は婦人雑誌を並べていたが、いまは別の雑誌も入っている。他に「非継続の部屋」「クロワッサンの部屋」などの通称を持つ一角がある。

比較的、利用率の低いタイトルは、越生分館に移動させ、空きスペースをつくる。

鴨志田さんは「雑誌の図書館 大宅壮一文庫」(『大宅壮一文庫解体新書』)で、「書庫の収容をおおまかに説明」しているが、簡単に引用できないぐらいややこしい。

3棟8室に、週刊誌、月刊誌、隔月刊などの発行ペースに加えて、休刊したタイトルや、明治・大正期に出されたもの、複本など、さまざまな観点で分類された雑誌が並べられている。

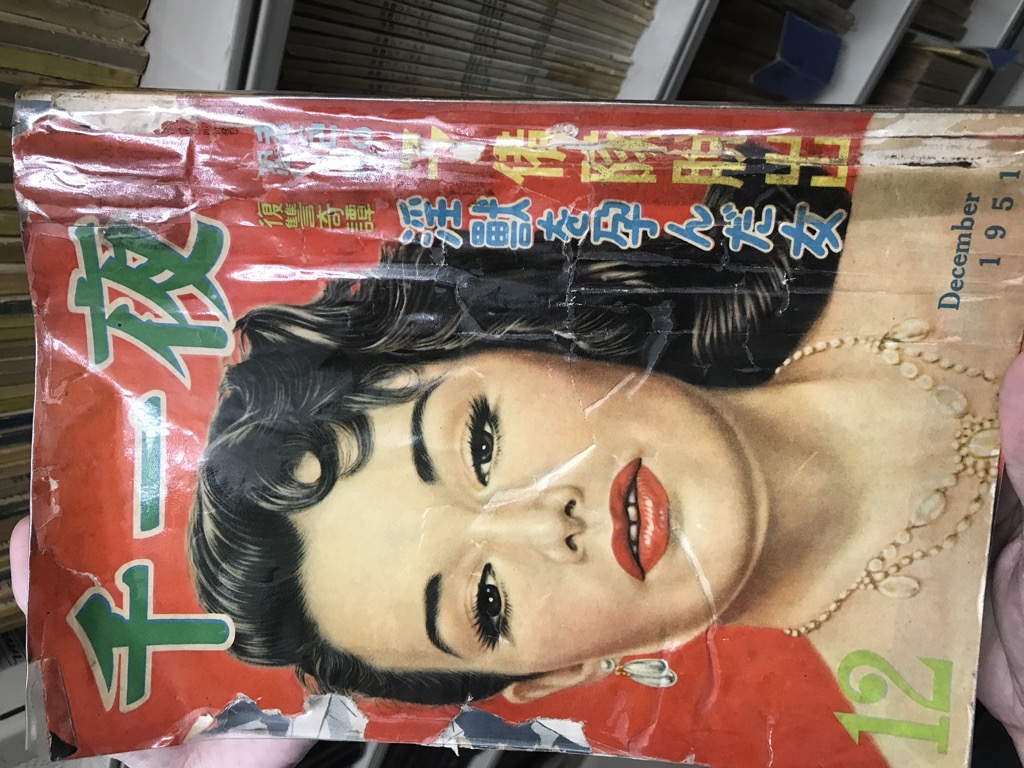

『千一夜』

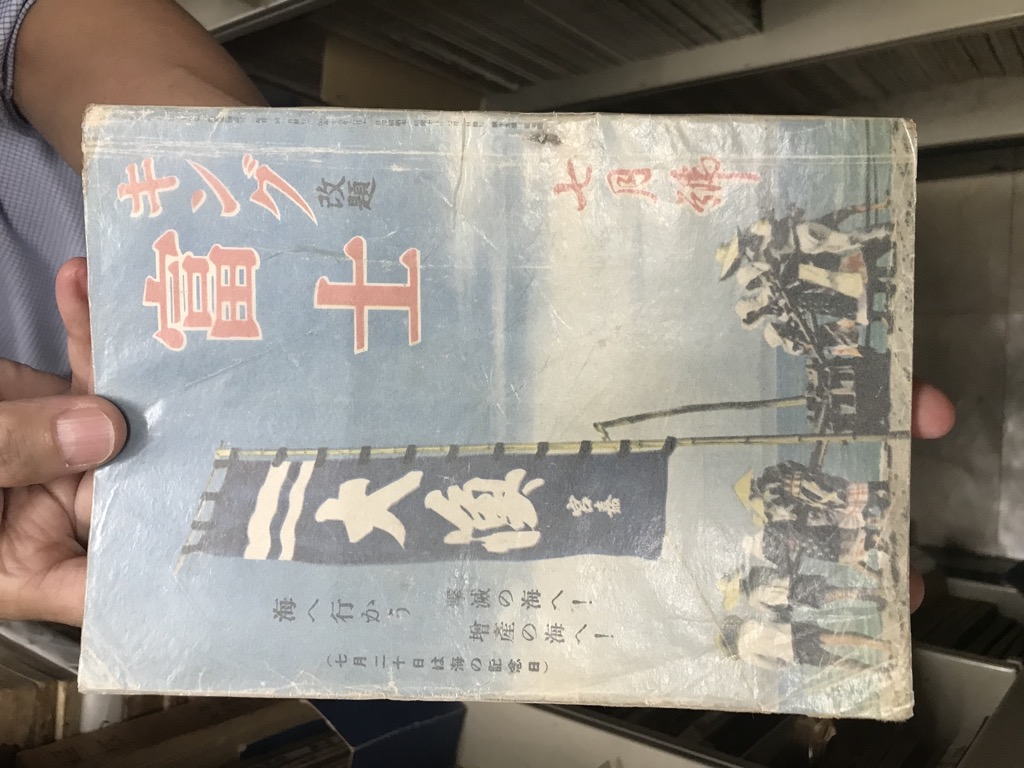

『キング』改題の『富士』

利用者からすると、大宅文庫の雑誌が合本されず、1冊ずつを手にすることができるのはありがたい。しかし、管理する側にとっては、それが悩みの種になる。閲覧請求があると、スタッフはこの書庫に走り、目的の雑誌の号を取り出すのだが、相当の慣れが必要だろう。

スタッフが上り下りする階段

古くから使われている棚は、重みでたわんでいる。月並みだが、デジタルには置き換えられない、紙の雑誌の存在感がある。

重さでたわむ棚

『宝島』のように、リニューアルするたびに、サイズや綴じ方が変わる雑誌は、その変化が目で判る。

『宝島』の棚。上部には前身誌『ワンダーランド』が置かれる

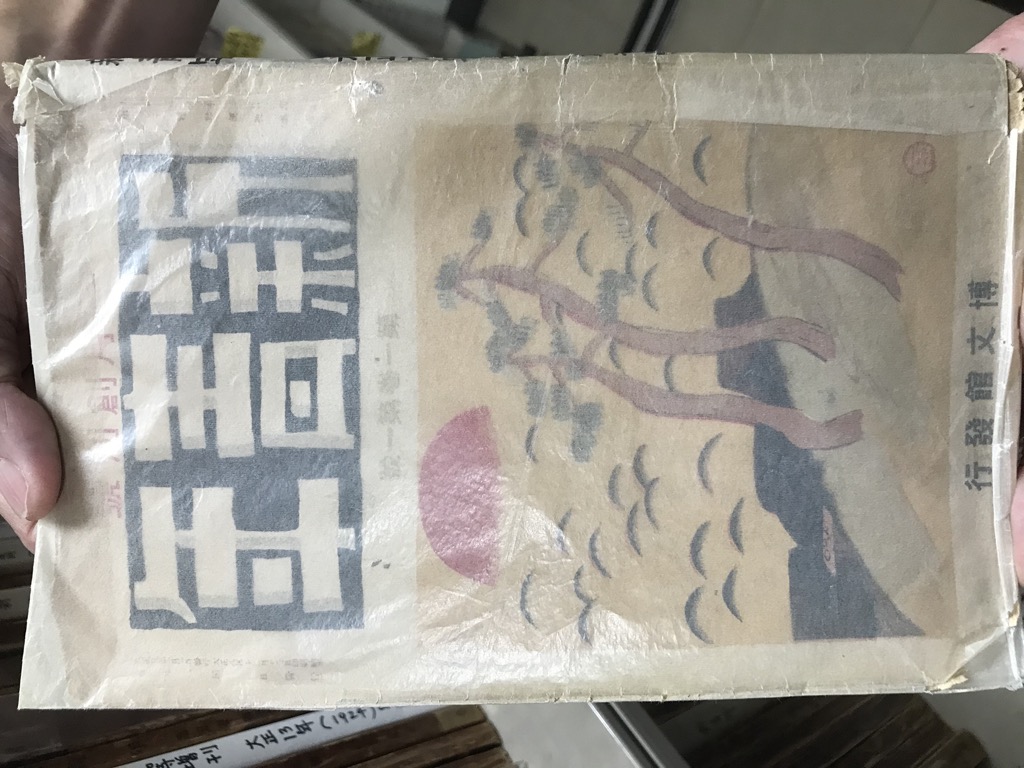

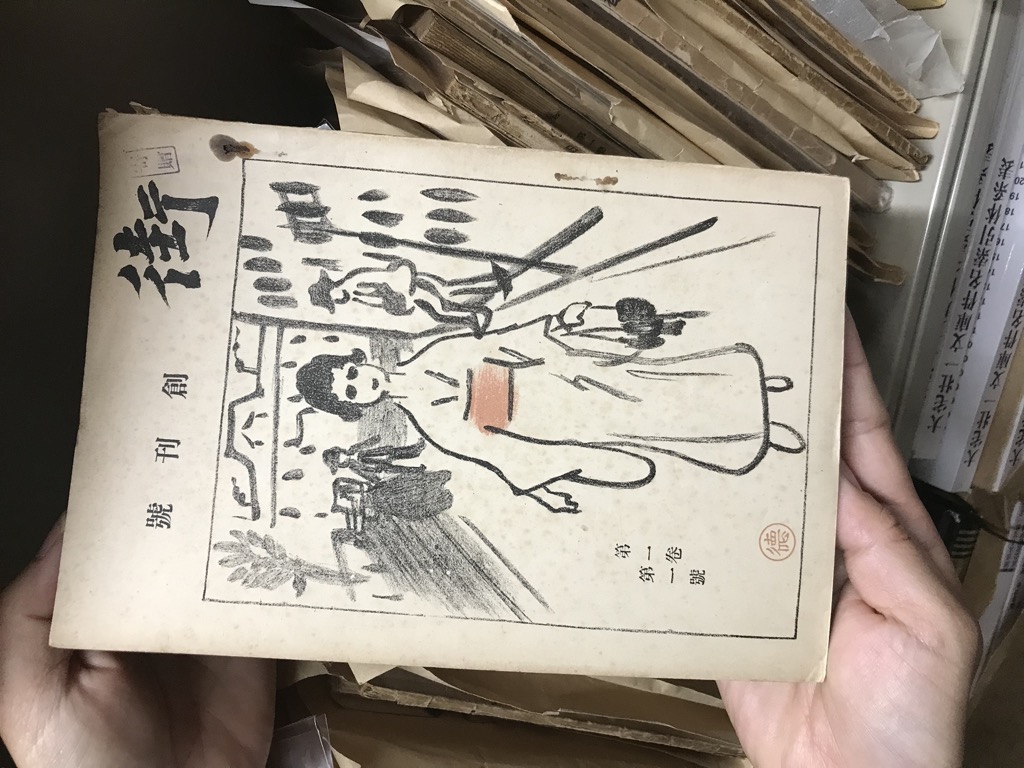

新館地下2階には、明治・大正の創刊号606誌が並ぶ。これらは2000年に刊行されたCD-ROM『大宅壮一文庫創刊号コレクション 日本の雑誌』に全ページ収録されている。

『新青年』創刊号

『街』創刊号

大宅文庫では、10年ほど前から月に一度、「迷宮書庫探検ツアー」を開催。新型コロナ禍の時期には中止されたが、今年10月から再開した。

「毎回10人ぐらいですが、いちど書庫に入ると、だいたい時間オーバーするんです」と。鴨志田さんは笑う。

索引の力

大宅文庫の特色は、これらの蔵書を最大限に利用できる索引システムが構築されている点だ(以下、「雑誌の図書館 大宅壮一文庫」を参照)。

雑草文庫では、雑誌の記事単位で分類した30万件の索引カードが作成されていた。

最初の冊子体目録は1980年に刊行した『大宅壮一文庫索引目録』だ。1985年には私も使った『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』、1988年にその続編を刊行。

1995年からは館内で利用者向けのデータベースを公開。そのデータをもとに、総目録もリニューアルされていく。データベースはCD-ROM時代を経て、2002年、インターネット上で「Web Oya-bunko」を公開。国会図書館などで利用できるので、私もさんざんお世話になっている。

索引を専門に採録するスタッフは現在4名。ほかに過去データを遡及入力するスタッフが1名いる。

そのひとり、小林恭子さんは1992年に大宅文庫に入り、3カ月後から索引の仕事を担当する。「2年目からは『週刊ダイヤモンド』の担当になりました。経済は苦手だったので大変でした」と振り返る。いまは経済、科学、犯罪、エログロ、オカルトなどを担当。『BUBKA』や『裏モノJAPAN』の話になると目が輝く。

「マイナー雑誌がまだ表に出ていない事件を扱っているのを採録して、のちに大きく報じられると『当たった』と思うんです」と小林さんは笑う。

小林さんが愛するマイナー雑誌が並ぶ「黒い棚」

索引というものは、雑誌の目次をそのまま入力すれば済むものではない。一つ一つの記事に当たって、内容を確かめたうえで項目に入力する。雑誌の種類や慣れにもよるが、週刊誌の1号につき4、5時間はかかるという。

取材時は、ちょうどジャニーズの創立者・ジャニー喜多川の性被害が明るみに出た時期だった。1965年、この疑惑を最初に報じた『週刊サンケイ』は、大宅文庫での利用率が高いという。

「これまでの『ジャニーズ事務所』の項目の中に、『ジャニー喜多川セクハラ問題』を新たに立てました」と、小林さんは云う。需要が多い記事については、少しでもヒットしやすくなるよう、後からキーワードなどを足すこともあるそうだ。

そして今年7月には「Web OYA-bunko」の大リニューアルが行なわれた。

これまでは、冊子版をベースにした1987年以前のデータと、1988年以降のデータは別々に検索する必要があったが、両者が統合されることによって、約732万件のデータを一括検索できるようになった。トップ画面も見やすくなった。

ただ、これで完成ではなく、データは現在も手直しされている。

「冊子版で落ちている要素を、雑誌の現物を見直して入力する作業を行なっています。あと100万件、きれいにする必要がありそうです」と小林さんはあっさり云うが、気が遠くなるような作業量だ。

また、1万3000誌のうち、索引が採録されているのは約2000誌。現在継続で受け入れている600誌では、200誌が索引対象となっている。著名な雑誌でも『POPEYE』は索引が作成されていない。創刊当時はカタログ誌として扱われたのだろうか。また、『週刊ベースボール』はなぜか1986年~1990年と1998年以降、索引対象となっている。

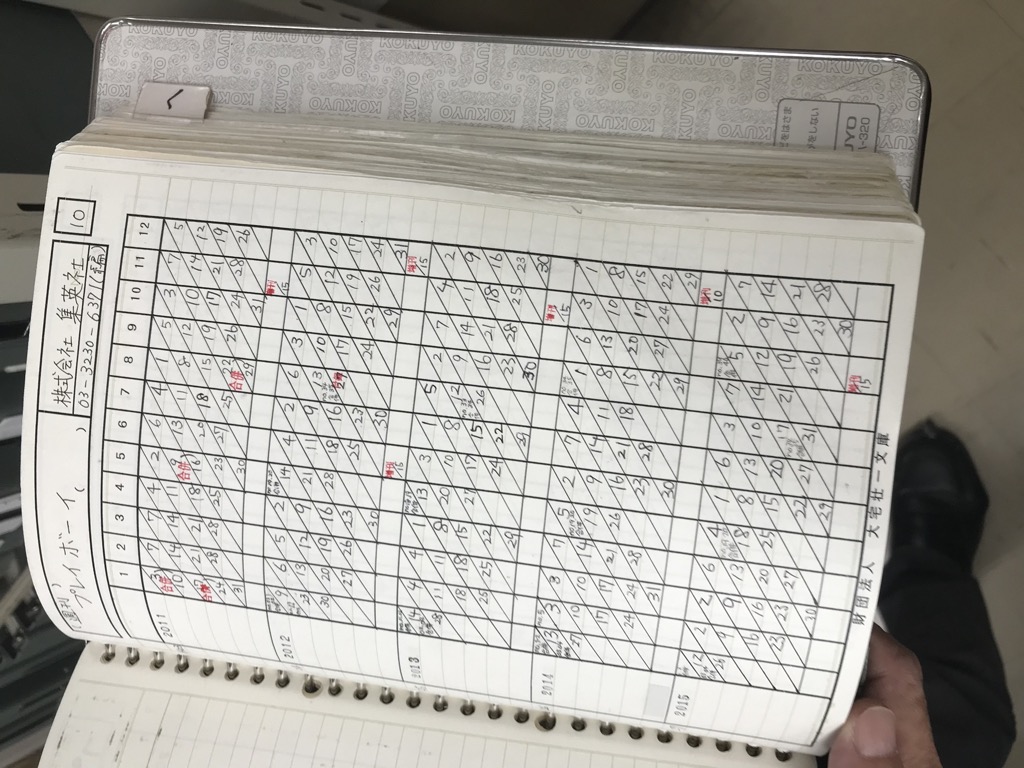

所蔵雑誌の台帳

雑誌の台帳を収めた棚

そう考えると、大宅文庫の索引によって可視化された雑誌の後ろには、まだ隠れている雑誌がたくさんあるわけだ。

大宅文庫では経営の赤字が続いている。2017年にはクラウドファンデングで運営資金を募り、2019年に新たにパトロネージュ制度をはじめた。索引を採る力のあるスタッフを育てるには時間もかかる。

「それでも、過去の雑誌にさかのぼってデータを採っていくことが、大宅文庫の存在意義を示すうえでも重要です」と、鴨志田さんは語った。

近年、雑誌の休刊が続いている。紙版からウェブに移行する雑誌もある。

「あくまで雑誌の現物から索引を採っているので、雑誌の数が減ると、データが偏ってしまうという危機感はあります。右も左も同居しているのが、健全だと思うんですけど」と、小林さん。

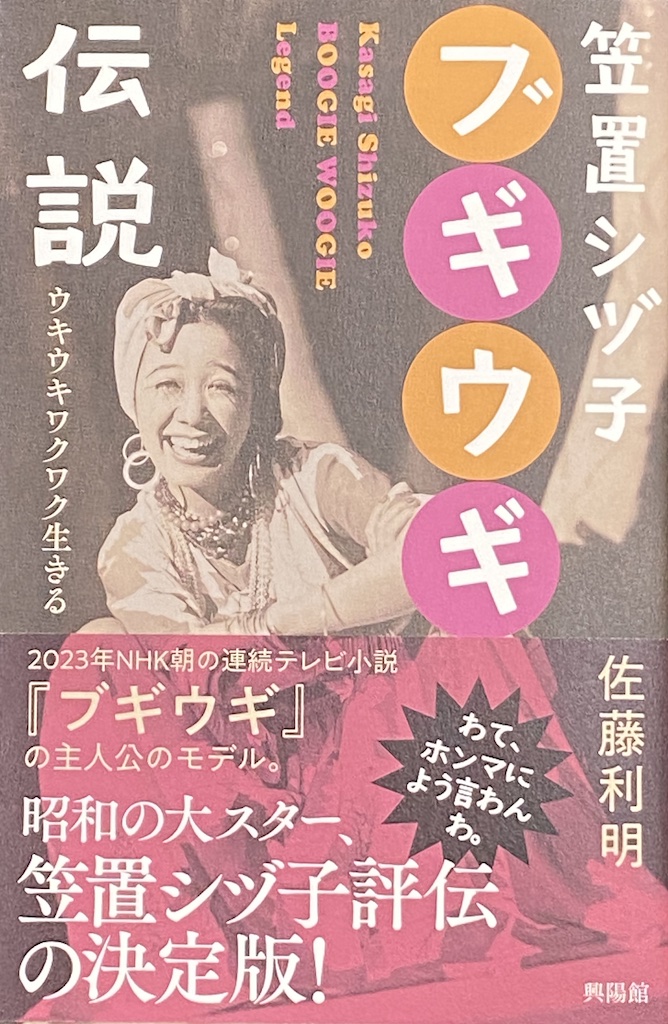

雑誌の魅力を伝えるために、今年からは閲覧室で「がんばれ雑誌」と称する展示を開催。女性誌の創刊号、憧れの「昭和スタア」などのテーマで、現物を並べる。

「探すのは大変でしたが、私たちも初めて見るようなタイトルを並べることができました」と、小林さんは云う。

取材のあと、閲覧室で大宅文庫に関する記事を検索する。雑誌が出てくると、目的の記事の前後に、面白い記事や気になるニュースが見つかる。調べ物を終える頃には、夕方になっていた。

大宅が集めた書籍群

数日後、打って変わって秋晴れの日に、埼玉の越生分館を訪れた。

池袋から東武線に1時間以上揺られ、坂戸駅で東武越生線に乗り換える。沿線には田園の風景が広がり、旅行しているような錯覚に襲われた。

東毛呂駅でタクシーに乗り、こんなところに施設があるの? と不安になった頃に、目的地に到着。丘の上に建つ白い建物は、なんだかちょっとアヤシイ。

越生分館

この分館は1997年に開館。以前は定期的に開館していたが、2011年の東日本大震災の計画停電を受けて一時休館。再開後も利用者が少なかったことから、2016年から月1回の開館に。新型コロナ禍以降は、一般利用者向けには休館が続いている。云ってみれば、この館ぜんぶが閉架書庫みたいなものだ。

「職員もここには月1回来るだけなんです」と出迎えてくれたのは、下村芳央さん。本館では利用者サービスを担当している。

入り口に立てかけてある箒は、前庭から落ちる葉っぱを掃除するためのもの。建物も古くなっており、あちこち修繕しながら資料を整理しているという。

1階入って左側は閲覧スペースになっていて、大宅の愛用の机・筆記用具が置かれ、著作を収めたケースもある。

閲覧スペース

大宅の机

それを壁のように取り囲むのは、索引カードのケースだ。表面には冊子版目録と同じ項目が貼り付けられている。以前は本館で使われていたもので、データベースが導入されて以降、ここに移されたという。

カードケース

カードケースに貼られた分類

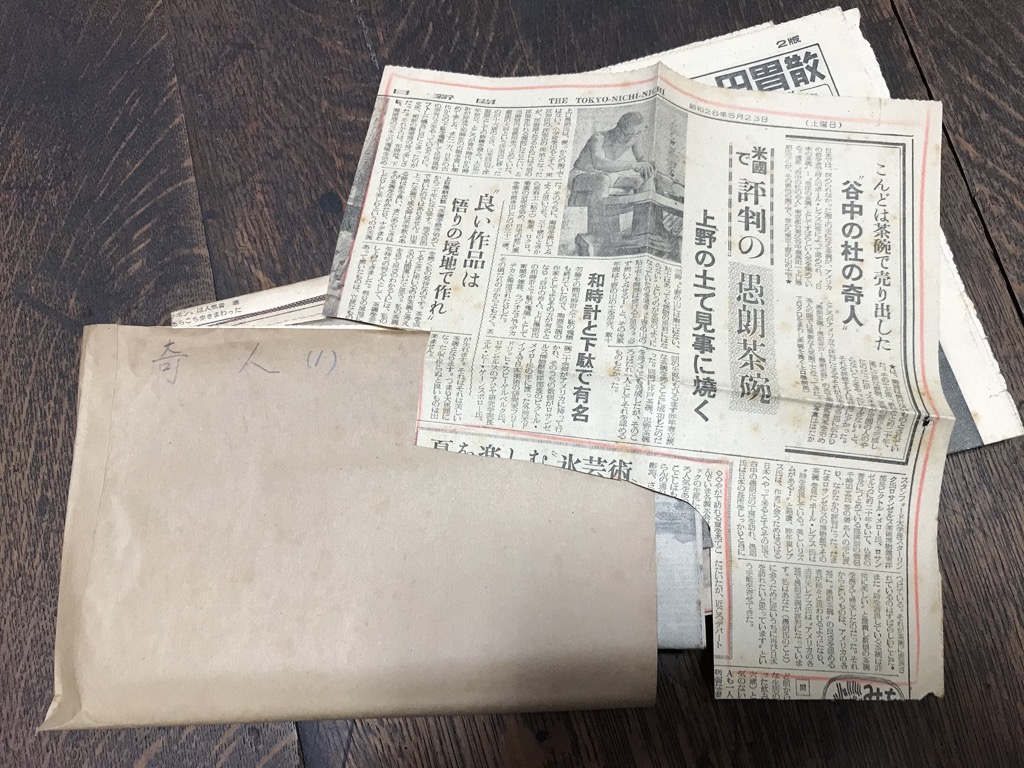

それとは別に、新聞記事を切り抜いたファイルもあった。「読書」「社会探訪」「宣伝広告」などと分類された、索引カードと同じサイズの袋に記事の切り抜きが入れられているのだ。

新聞記事のファイルケース

「奇人」の袋には、「谷中の杜の奇人」という見出しで、〈大名時計博物館〉の主で蒐集家の上口愚朗の記事があった。また、「永田雅一」の袋には、大映関係などの記事が入っている。このメモの字は大宅のものだろうか?

「奇人」の新聞記事

「永田雅一」の新聞記事

下村さんの話では。このファイルケースはこれまであまり触れられていないようだ。袋に入っている記事をぜんぶスキャンして、雑誌のデータベースと関連付けたら、いい資料になりそうなのだが。

書庫は1階と2階にある。

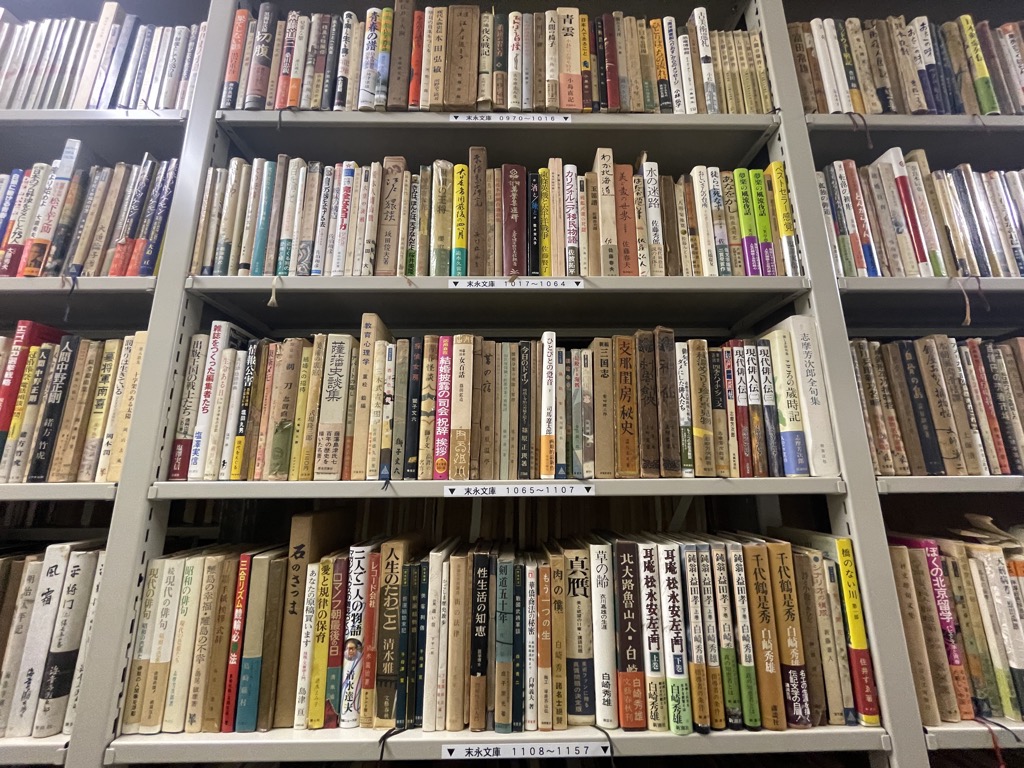

1階の書庫は、右側の奥が未整理で重複している雑誌約2万5000冊と、未整理の書籍約1万5000冊。左側が大宅が収集した書籍約3万5000冊で構成されている。

未整理の雑誌・書籍の棚

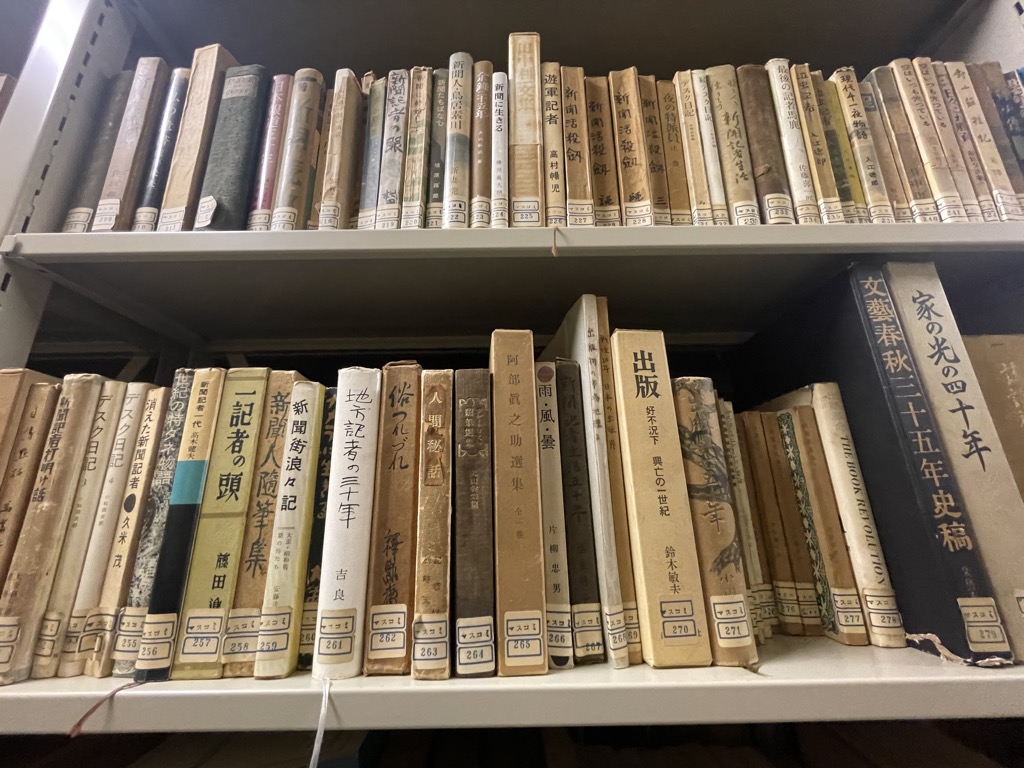

大宅が収集した書籍は、「移民」「右翼」「経済人物」「宗教」「女」「スパイ」「政治人物」「天皇」「東京裁判」「マスコミ」などと分類されて、並んでいる。これらは大宅生前の雑草文庫の時点で整理されていたようだ。

大宅収集の書籍の棚

ジャンル自体も幅広いが、商業出版以外に社史や私家版、パンフレットなどさまざまな形態の本を集めていることに驚く。たとえば、マスコミ関係の棚には、『一記者の頭』『新聞街浪々記』『地方記者の三十年』『戦後20年 日本の出版界』などが並ぶ。

大宅収集のマスコミ関係の棚

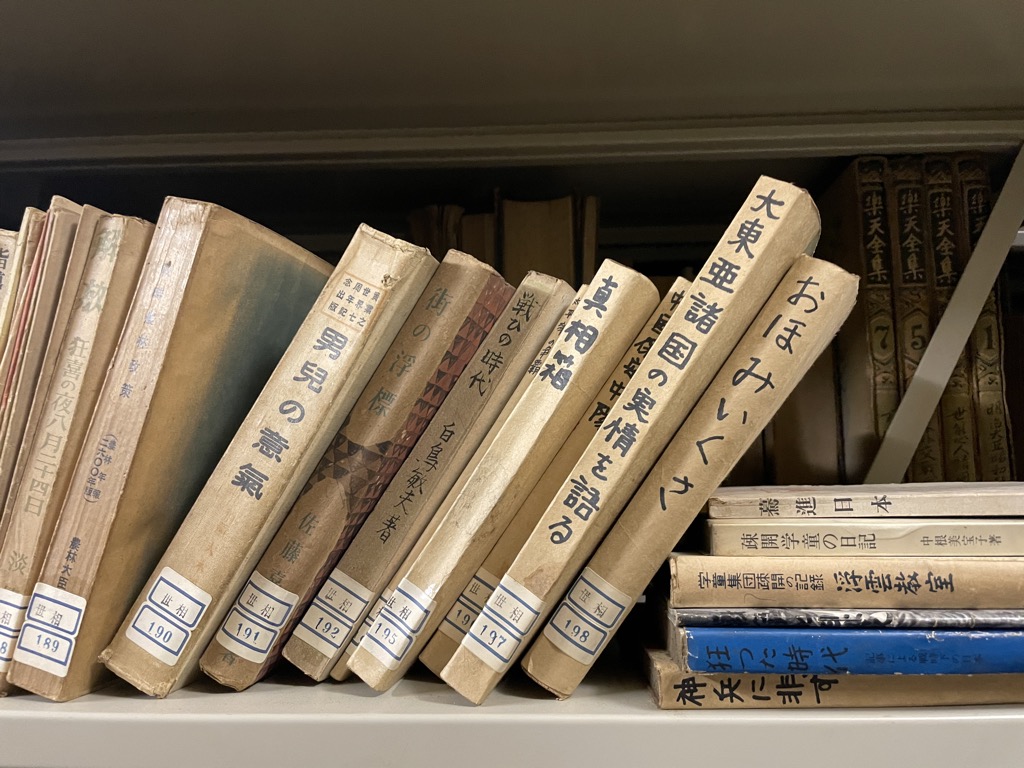

戦争関係では、『男児の意気』『真相箱』『大東亜諸国の実情を語る』『おほみいくさ』など、戦意を鼓吹した本が並ぶ。

大宅収集の戦争関係の棚

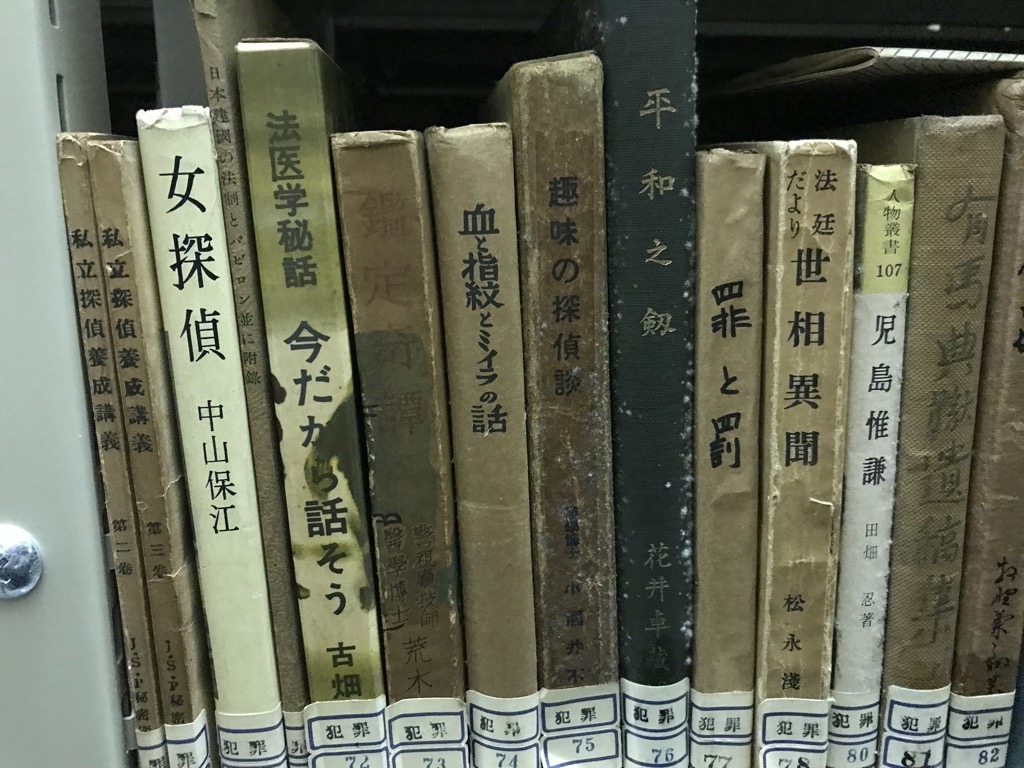

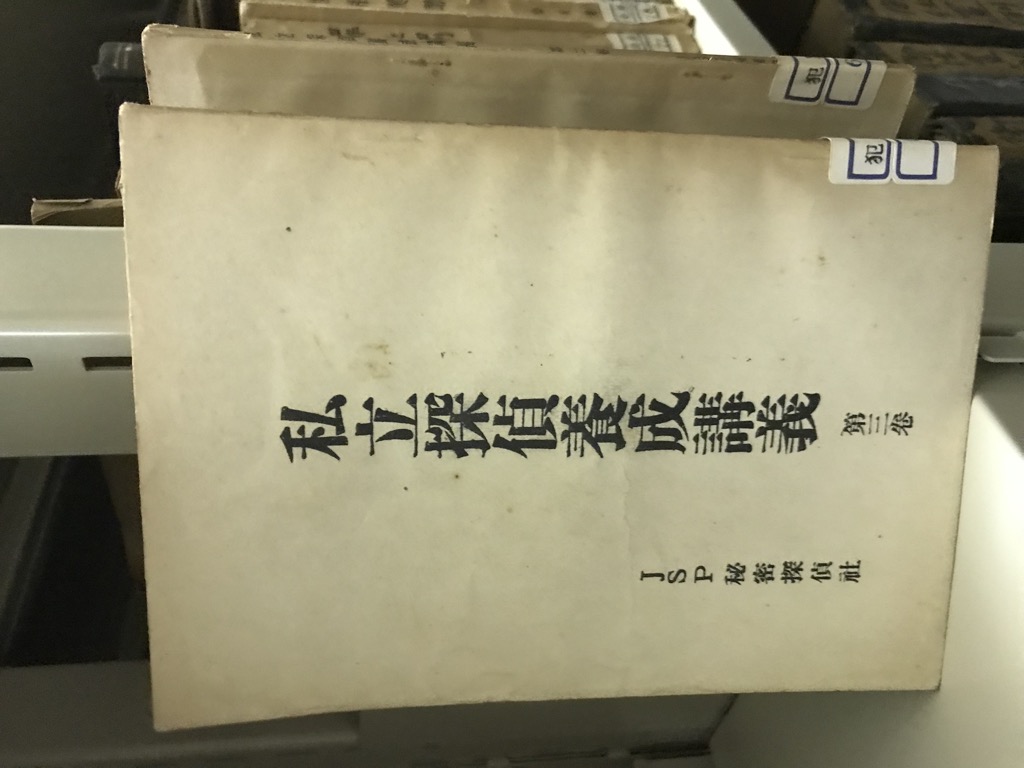

犯罪関係では。『女探偵』『血と指紋とミイラの話』『趣味の探偵談』など、そそられるタイトルが多い。なかでも、『私立探偵養成講義』というパンフレットは読んでみたかった。

大宅収集の犯罪関係の棚

『私立探偵養成講義』

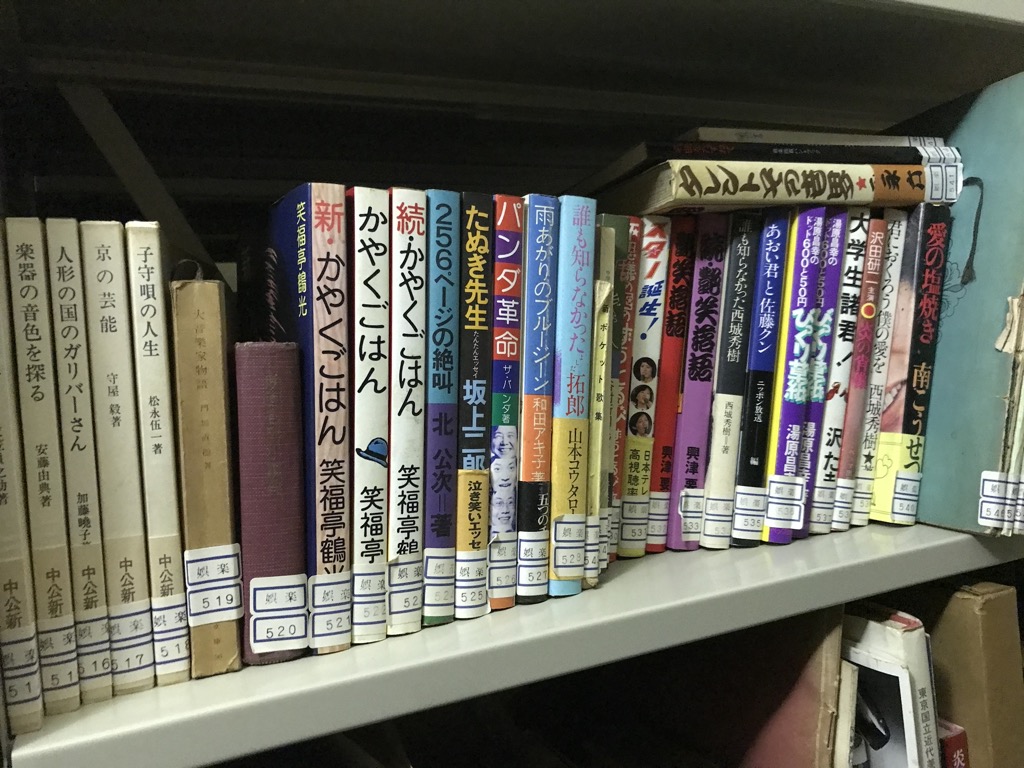

古い本だけでなく、娯楽に関する本では、笑福亭鶴光、坂上二郎、山本コータローらのタレント本もちゃんとある。元ジャニーズで最初にジャニー喜多川を告発した北公次の『256ページの絶叫』は、いまとなってはレア本だ。大宅の死後に出た本もあるようだ。

タレント本が並ぶ棚

これら大宅収集の書籍については、いまのところ、一部を除いて、紙にしろオンラインにしろ蔵書目録は存在しない。事務用にExcelでつくったものを分館で見られるだけだ。いずれは、サイトからOPAC(オンライン所蔵目録)で検索できるようにしてほしい。

多くの人の手で

まだいくらでも見ていられるが、先を急ぐ。

2階への階段の横には、上まで続く板が置かれている。これはなんだ?

「エレベーターがないので、雑誌の入った箱をカートに載せて運ぶんです」と下村さん。ご本人の手づくりだという。ちょっと涙ぐましい。

手づくりのレーン

2階にあるのは、本館から移された約20万冊の雑誌だ。整理済みと未整理のもの、本館と重複しているものとここにしかないものがある。

2階の書庫

ここにしかない雑誌は、たとえば『CAR GRAPHIC』『建築文化』『週刊日本の美をめぐる』など。索引に採録されていないタイトルばかりだ。

所蔵雑誌はOPACで検索できるので、閲覧申請することはできる。ただ。スタッフが常駐していないため、東京本館で閲覧できるようになるまで1カ月ぐらいかかることもあるという。

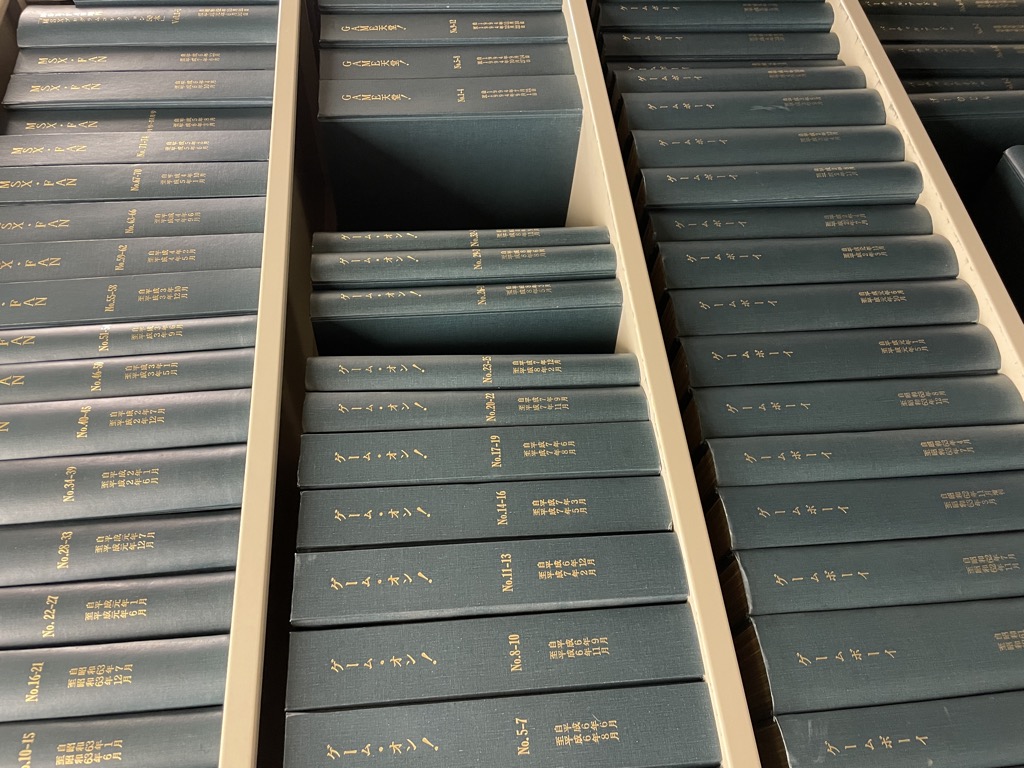

未製本の雑誌が並ぶ棚に、珍しく製本済みの雑誌もあった。出版元で所蔵していたゲーム雑誌を寄贈されたのだという。

製本されたゲーム雑誌

「大宅文庫の職員が集めた雑誌を寄贈することもあるんです」と下村さんが案内したのは、競馬雑誌が並ぶ一角だ。事務局次長の鴨志田さんが集めたものだという。意外な趣味を知ってしまった。

別の職員も、音楽、プロレス、アニメなどの雑誌を寄贈している。ここにある『アニメージュ』には本館で所蔵していない号もあり、最近、全号が揃ったという。

大宅文庫のスタッフにとっては、雑誌集めは趣味と実益を兼ね備えるものかもしれない。

ほかにも「末永文庫」は、理事だった末永勝介の蔵書約4100冊を受け入れたもの。単行本や新書、文庫のほか、雑誌も並んでいる。実用本や小説、エッセイなどが混ざっている雑多な棚がとても面白い。ほかにも評論家の村上兵衛らの蔵書も受け入れている。

末永文庫

こうしてみると、大宅文庫はじつに多くの人の協力で成り立っている。

大宅壮一は戦前にバートン版『千夜一夜』の翻訳を、分業システムによる集団作業で行なった(有馬学「索引的思考」『大宅壮一文庫解体新書』)。雑草文庫も複数のスタッフとともに構築している。

大宅がグループでつくった大宅文庫という知の拠点は、現在のスタッフによって守られている。そこでも集団の力が働いている。一人一人の本に対する情熱が合わさって、この場所はいまもここにあるのだ。

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

公益財団法人大宅壮一文庫

https://www.oya-bunko.or.jp/