本とエハガキ③ 古書即売会のエハガキ小林昌樹 |

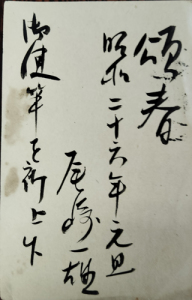

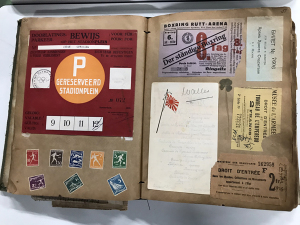

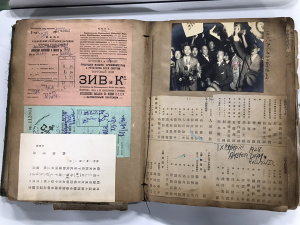

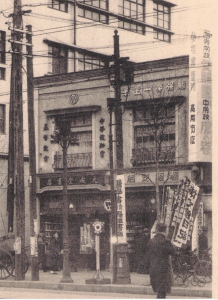

エハガキはチラシの代わりでもある古本の即売会が好きだ。というか第二の人生を歩み始めた2005年から、ほぼ毎週末南部、西部、そして本部(神保町、というか小川町(まち))の古書会館に通っている。前職、国会図書館で書庫で仕事の立ち読みをたくさんしたけれど、週末古書展のほうが数倍楽しい。だって買って帰れるんだもの。 その即売会、どうやら戦前からあるらしい。名著にして大著『東京古書組合五十年史』に「古書即売展」(p.548-572)という章があって、日本初は横浜で、明治42年11月20日と はがきの表面を見ると、京都市高倉二条上にあった白洲堂書店が、丸太町に住んでいた衣笠貞之助という人物に出した「京都局市内郵便」であることが分かる。どうやら、俳優、映画監督の衣笠貞之助(1896‐1982)のものらしい。 それはともかくネットで月日と曜日のかけ合わせから年代候補を考えると、1933年か1937年。おそらく1933年のものだろう。14店舗が合同で、日曜日、月曜日と2日間、昭和図書館という会場で開催している。「毎月十、十一両日開催」とあるので、曜日と関係ない開催だったようだ。 ヤフオクなどを見ると分かるが、こういった広告エハガキの中には古書展のエハガキもある。絵がないので厳密にはエハガキではないが、たまに典籍の絵・写真があしらわれていたりする。 最初は本棚のない古書展が普通 実は『東京古書組合五十年史』に写真があるのだが、せっかくなのでエハガキで高精細な いまNDLデジコレを検索すると、杉浦三郎兵衛編『雲泉荘山誌 巻之1』(杉浦丘園、昭和3)という本が見つかるので、下京区三条通り柳馬場東ルにいた第10代・杉浦三郎兵衛利挙(号・丘園、1875‐1958)という人が発行したエハガキと分かる。

杉浦の展示会は売らないものだったろうが、売る方の展覧会の写真は「五十年史」にある【図3−3】。

「五十年史」によると常盤木倶楽部という貸席で行われたもの。この貸席は元「柏木」という会席茶屋で「日本橋白木屋の手前、榛原の隣」にあったという。会場写真【図3−3】を見ると、基本的に和本ばかりが畳敷きの会場に面陳されているのが分かる。奥に「伝記類」「教訓□」「修身□」などと垂れ幕がああるのは、これは展示書のジャンルを示しているのかもしれない。エハガキに比べ網版印刷なので、よくわからない。元写真がどこかに残っていないものだろうか。 古書展の近代化――デパート展かように明治末に始まった古書展は、会場は畳敷き、本棚はなく、和本がヒラに並べられているものだったのが、大正末あたりから「近代化」したらしい。古書界における近代化とは、本に和装本だけでなく洋装本(洋本)が並ぶようになり、本棚が導入されるということなのだが、象徴的なのは近代消費文明の華、デパートにおける古書展、「デパート展」が始まったことだろう。やはり「五十年史」(p.559)によれば、デパート展の最初は昭和7年11月12日〜20日、白木屋(東京日本橋)で行われたもので、25店舗もが参加した大規模なものだった。肝いりは戦前の大書痴・斎藤昌三である。 戦前始まった「デパートの展覧会」は結果として大成功で、昭和10年頃にピークとなった。

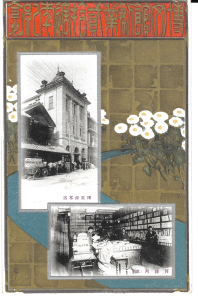

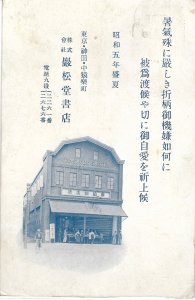

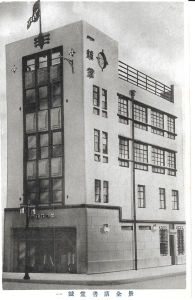

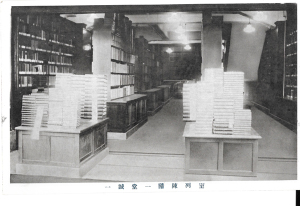

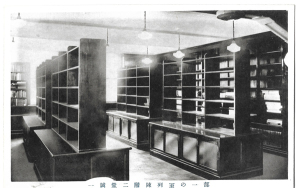

エハガキによると雑誌創刊号を「二階(西館)古書売場」で「展観即売」するという。昭和21年頃の敗戦直後、デパートに古書部が続々と出来た話は有名だが、戦前から古書部門があるデパートがあったというわけである。創刊号を収集する趣味は戦前から古書業界で認知されていたこともわかる(創刊号目録の書誌がネットにある)。 ところで【図3-1】の古書展は京都の「昭和図書館」という施設が会場となっていた。図書館と古書は最近でこそ相性が良くなってきているが、昭和後期〜平成期はほぼ無関係のものだったので、とても興味深い。どんな施設かと思っていたら、これもエハガキで拾うことができた。【図3-5】がそれ。和風建築の2階建てで、入口の庇にお宮風な「てりむくり」があって、なかなか面白い。 実はこの昭和図書館、たしかに図書館ではあるのだが、設置母体が「京都書籍雑誌商組合」という京都の書籍商団体なのである。昭和3年、中京区木屋町御池に設置されたもの。この 門柱に看板が掛かっているので読んでみる。右側には「昭和図書館」、左側には「京都書籍雑誌商組合/京都古書組合事務所」とある。そう、この図書館は古書組合の事務所でもあるのだ。それゆえ、古書展も開かれるのである。その会場は二階の大広間であったろう。 昭和図書館は古書会館でもあるので、毎日のように開かれていた「市会」(古書籍業者相互の交換会)も、この大広間であったろう。 戦前の東京組合事務所は昭和20年に空襲で焼失。戦後再建された建物は「五十年史」を見ると板敷きであるようだ。その時代の交換会(振り市)再演が三島由紀夫原作、映画『永すぎた春』(大映、1957)にあるというが、未見。 【図3-8】は昭和図書館の閲覧室風景だが、戦前の図書館らしく、本が見当たらない。今でも国会図書館へ行けば体験できるように、戦前の図書館は本はみな閉架書庫にしまわれており、閲覧者は職員(出納手)に頼んで出してもらい、館内閲覧をするというのはデフォルトだった。この写真には映り込んでいないが、別に出納所や書庫があるはずである。写真がやけにスカスカに見えるのは、奥に講壇があることから分かるように、適宜、講演会などに使うためだったのだろう。この図書館は戦時中、防空緑地を作るため強制撤去されたようだ。しばらく前、『昭和図書館月報』なる綴りを買ったので手があいたら調べてみたい。 今回は古書展示会や古書会館のエハガキを紹介しつつ、柴野京子著の書名にいう「書棚と |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

破棄する前に3 全集書簡篇で読む作家の年賀状

2025年2月25日 第413号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その413 2月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.ラピュタ阿佐ヶ谷で上映(3月9日~4月26日)

「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」

村山 恒夫

2.語りえぬものとしての「会社」(『会社と社会の読書会』)

若林恵(黒鳥社・編集者)

3.傑作、伊藤明彦著『未来からの遺言─ある被爆者体験の伝記』を復刊

西 浩孝(編集室 水平線)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

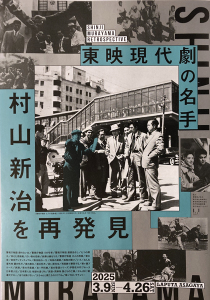

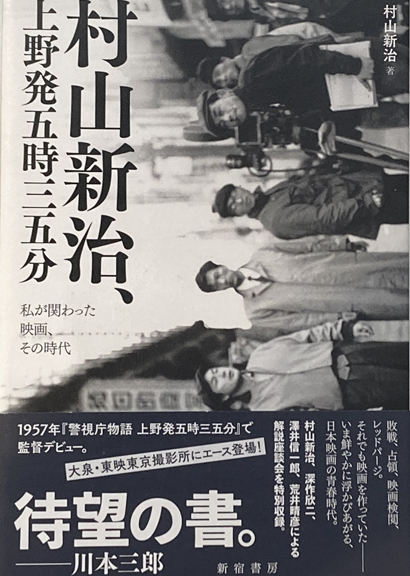

ラピュタ阿佐ヶ谷で上映(3月9日~4月26日)

「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」

村山 恒夫

3月9日(日)午後から、東京・阿佐ヶ谷駅近くにある名画座「ラピュタ

阿佐ヶ谷」で、ほぼ2ヶ月間の長期に渡る映画上映が始まる。映画監督・

村山新治(むらやま・しんじ1922〜2021)の名前をご存知だろうか?

今回の特集のタイトルは、「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」。

B2判のポスターとB5判仕上がり・巻き3折り(6P)のパンフレットが

届いた。そのラピュタのパンフレットのキャッチにはこうある。

「警視庁物語」シリーズで東映現代劇に新生面を拓き、大映の増村保造、

日活の中平康らとともにニューウェーブの監督として注目された村山新治。

その後、犯罪アクション、純愛メロドラマ、名作リメイク、風俗もの、

任俠映画まで……あらゆるジャンルを手がけた〈職人監督〉に、今また

光をあてる7週間。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=19765

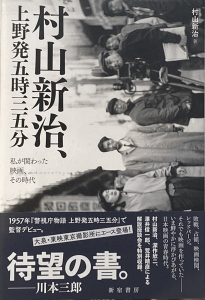

書名:『村山新治、上野発五時三五分―――私が関わった映画、その時代』

著者:村山 新治

編集:村山 正実

発行元:新宿書房

判型/ページ数:四六判/416頁/上製

価格:4,070円(税込)

ISBN:978-4-88008-474-9

好評発売中!

http://www.shinjuku-shobo.co.jp/new5-15/html/mybooks/474_Murayama.html

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

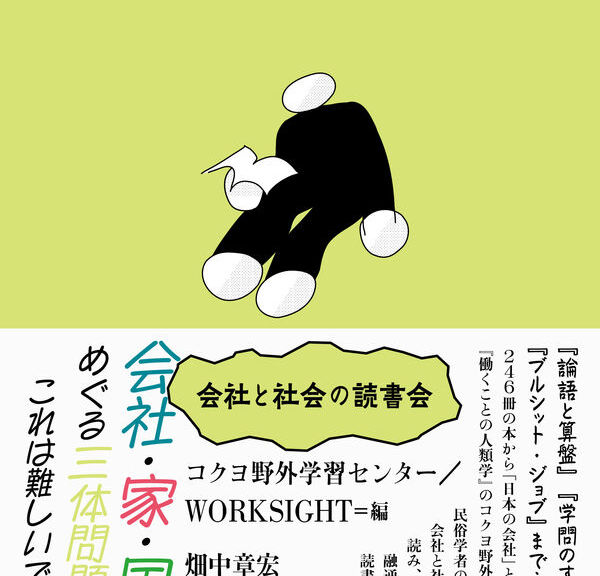

語りえぬものとしての「会社」(『会社と社会の読書会』)

若林恵(黒鳥社・編集者)

自分が編集をしておいて言うのもなんだが、この度刊行された『会社と

社会の読書会』という本は、だいぶ変な本だと思う。

7回ほど実施した「会社の社会史」というトークイベントのシリーズを

書籍化したものだが、ろくに会社勤めをしたことのない私(5年強の出版社

勤務以後、ほとんどフリーランス)と民俗学者の畑中章宏さんが対話の中心に

いるため、実体的な会社体験に基づかず、ある意味観念的な「会社」について

しか語られていない。トークに参加した残りの半分は、コクヨという広く

知られた大企業のメンバーで、このふたりが何とか実社会における会社体験を

担保してくれているが、その体験をもって「日本の会社体験」を遺漏なく

語れているのかと言えば、もちろんそんなわけもない。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=19759

書名:『会社と社会の読書会』

著者:畑中章宏、若林恵、山下正太郎、工藤沙希

編集:コクヨ野外学習センター・WORKSIGHT

発行元:黒鳥社

判型/ページ数:A5判/224頁

価格:1,980円(税込)

好評発売中!

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784910801018

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

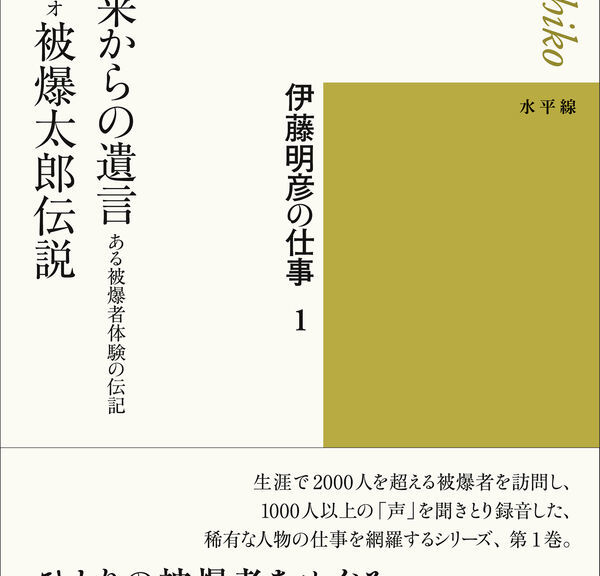

傑作、伊藤明彦著『未来からの遺言─ある被爆者体験の伝記』を復刊

西 浩孝(編集室 水平線)

伊藤明彦(1936-2009)は元長崎放送記者。1960年入社、68年に

「被爆者の声」の記録・保存・放送を目的とするラジオ番組『被爆を

語る』を企画。初代担当者。

「最後の被爆者が地上を去る日がいつかは来る。その日のために被爆者の

体験を本人自身の肉声で録音に収録して、後代へ伝承する必要があるのでは

ないか。被爆地放送関係者の歴史に対して負うた責務ではないか」という

使命感から会社に提案したものだった。

しかし、自分で取り組めたのはわずか半年。労働組合活動が原因で担当を

外され、佐世保支局へ飛ばされた。これに納得のいかなかった伊藤は70年に

退社。単独での聞きとり録音作業を開始した。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=19769

書名:『未来からの遺言 ある被爆者体験の伝記』

著者:伊藤明彦

発行元:編集室 水平線

判型/ページ数:四六判並製カバー装/356頁/上製

価格:2,420円(税込)

好評発売中!

https://suiheisen2017.jp/product/3763/

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:出版流通が歩んだ道--近代出版流通誕生150年の軌跡

著者:能勢仁、八木壮一、樽見博

発行元:出版メディアパル

判型/ページ数:A5判/208頁

価格:2,640円(税込)

ISBN:978-4-902251-45-6

好評発売中!

https://www.murapal.com/sangyodoko/227-2025-02-06-07-19-53.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:蔦屋重三郎

著者:鈴木俊幸

発行元:平凡社

判型/ページ数:新書/208頁

価格:1,100円(税込)

ISBN:9784582860672

Cコード:0223

好評発売中!

https://www.heibonsha.co.jp/book/b651740.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:砂の器 映画の魔性

著者:樋口尚文

発行元:筑摩書房

判型/ページ数:/四六判/384頁

価格:2,750円(税込)

ISBN:978-4-480-87417-7

Cコード:0074

2025年3月6日発売予定!

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480874177/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年2月~2025年3月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=49

┌─────────────────────────┐

次回は2025年2月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その413・2月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

ラピュタ阿佐ヶ谷で上映(3月9日~4月26日)

「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」

ラピュタ阿佐ヶ谷で上映(3月9日~4月26日)

|

|

3月9日(日)午後から、東京・阿佐ヶ谷駅近くにある名画座「ラピュタ阿佐ヶ谷」で、ほぼ2ヶ月間の長期に渡る映画上映が始まる。映画監督・村山新治(むらやま・しんじ1922〜2021)の名前をご存知だろうか?今回の特集のタイトルは、「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」。B2判のポスターとB5判仕上がり・巻き3折り(6P)のパンフレットが届いた。そのラピュタのパンフレットのキャッチにはこうある。

「警視庁物語」シリーズで東映現代劇に新生面を拓き、大映の増村保造、日活の中平康らとともにニューウェーブの監督として注目された村山新治。その後、犯罪アクション、純愛メロドラマ、名作リメイク、風俗もの、任俠映画まで……あらゆるジャンルを手がけた〈職人監督〉に、今また光をあてる7週間。 「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」は、3月9日から4月26日までの連日、1日4本、 ◯映画4兄弟の誕生村山新治は私の叔父にあたる。父・村山英治(1912〜2001)の弟だ。長野市で小学校の教員をしていた父は、1933年(昭和8)2月4日に治安維持法違反の疑いで多数の教員ともに逮捕される。わずか21歳のときだ。これは世にいう「長野県教員赤化事件」であり、いまは「二・四事件(にし・じけん)」と呼ばれる。 村山英治は、一年間の拘留後、執行猶予付きの有罪判決を受けて釈放される。しかし村八分のような空気の故郷にいたたまれず、東京に出る。1937年、大村英之助が経営する芸術映画社(GES)の企画室に入り、初めて映画の世界に足を踏み入れた。それから東京にいる次兄の 四男の村山新治は兄にいたGESから東映へ。五男の村山祐治は次兄・村山英治が興した桜映画社から新生映画を創業、長男の治久が次ぐ。末弟の六男の村山和雄は兄の英治のツテで映画キャメラマンとして、東宝に入社。東宝争議後は東映へと歩き、最後は兄の英治の桜映画社に。ここに「映画・村山四兄弟」が誕生する。 映画の血脈はさらに続く。桜映画社では、私の長兄・村山正実は映画監督に、次兄の村山英世は桜映画社の社長から記録映画保存センターの代表、そして現在の桜映画社の社長は英世の ◯邦画旧作のフィルム上映にこだわる名画座今回の特集「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」。何本かの映画はすでに多くの観客の間では知られているが、監督村山新治個人については、映画雑誌や文化雑誌の特集になったこともないし、いわんや村山新治研究書などというのもない。その意味では、今回の特集上映 村山新治は劇場公開映画を45本(うち東映作品は44本)、教育映画を15本、合計60本の映画を監督している。今回のラピュタでの特集では、このうち劇場映画から27本、教育映画から この「村山新治を再発見」の上映は支配人の石井紫(いしい・ゆかり)さんのすさまじい熱意から生まれている。いやラピュタ阿佐ヶ谷の特集上映はすべて彼女ひとりで編成しているのだ。1950〜60年代の日本映画(邦画)の旧作、ことのほか東映現代劇映画の旧作の上映に それによると、2006年11月の『孤独の賭け』(主演:佐久間良子、1965)に始まり、2021年1月の『七つの弾丸』(主演:三國連太郎、1959)まで32回。さらに2021年12月の『警視庁者物語 一〇八号車』(主演:松本克平、1959)から2024年4月の『男度胸で勝負する』(主演:梅宮辰夫、1966)までの12回、じつに合計44回の上映があったという。石井さんがすごいのは、前期32回のうち6本、後期12回のうち3本の合計9本は、なんとニュープリントのフィルムで上映していることだ。「日本映画(邦画)旧作のフィルム上映」を掲げる ◯映画を東京で見る今回上映される村山新治作品31本のうち、「警視庁物語」シリーズ24作のうち7本を監督している村山新治作品から『警視庁物語 顔のない女』(1959)が、そして『七つの弾丸』(1960)、『白い粉の恐怖』(1960)、『消えた密航船』(1960)、『故郷は緑なりき』(1961)など、わたしの大好きな作品にふたたび会えるのがほんとうに嬉しい。 ◯村山新治が自ら語った映画人生「わが映画の谷は緑なりき」今回の特集上映「東映現代劇の名手 村山新治を再発見」にあたって、新宿書房が2018年5月に刊行した『村山新治、上野発五時三五分―私が関わった映画、その時代』(著者:村山新治、編者:村山正実、写真:大木茂、デザイン:桜井雄一郎)のことをぜひ紹介したい。書名は村山新治監督デビュー作のタイトル『警視庁物語 上野発五時三五分』にちなんでいる。本書は今回の特集上映の、そして村山新治研究のガイドブックです。ラピュタの1階ロビーで販売しています。どうか手に取って、見てください。 村山新治が、劇場映画の監督から1967年頃からテレビドラマの演出に仕事の舞台を移し、70歳を迎え仕事もなくなってきた1991年から回想記を書き始め、1998年に監督デビューまでを「私の関わった映画、その時代」として書き上げる。この原稿を読んだ村山組の助監督をつとめた深作欣二(『七つの弾丸』などでチーフ)、澤井信一郎(『東京アンタッチャブル』でサード)が、雑誌『映画芸術』の荒井晴彦編集長を司会にして、著者村山新治に質問する形で座談会を行う。これを2000年から2001年にかけて『映画芸術』に4回連載し、単行本を企画した。しかし、どこの出版社からも声がかからず、10年の時が過ぎる。この間、2003年には深作欣二が亡くなっている。 2011年になり甥の映画監督の村山正実の発案で出版化が始まる。監督デビューからテレビまでをカバーする、毎月1回の10時間を超える著者インタビュー「自作を語る」が行われ、編集がはじまった。 「編者の二十年に及ぶ執念の企画は詳細なフィルモグラフィーや周辺資料も充実し、単に戦後の映画資料を超え、ともすれば個人の記憶に埋没してしまう戦後日本人の精神の軌跡を鮮やかに描きだした。」(小野民樹評『東京新聞』2018年7月15日) ◯小林寛、かんちゃんのこと最後に小さなsequel(続編)。村山新治の映画にたびたび出演した俳優、小林寛(こばやし・ひろし)のこと。村山新治は1957年8月、東映で監督デビューするまでの14年間で、実に49本の作品の助監督をつとめている。その中には、今井正の『ひめゆりの塔』(1953)や佐伯清の『大地の侍』(1956)などがあるが、その『大地の侍』に小林寛は出ている。今井正監督、橋本忍脚本の『真昼の暗黒』(1956)に出演し、力演した小林寛は大いに注目されていた。 当時、新協劇団の座員だった小林寛は、東映の村山作品には、村山のデビュー作『警視庁物語 上野発五時三五分』をふくめ、5本の映画に出演していて、今回ラピュタ上映の映画、『警視庁物語 顔のない女』『警視庁物語 12人の刑事』の2本に小林寛が出ている。 あの若き日の「かんちゃん」にラピュタでまた会えるのがとても楽しみだ。 参考サイト: |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

語りえぬものとしての「会社」(『会社と社会の読書会』)

語りえぬものとしての「会社」(『会社と社会の読書会』)若林恵(黒鳥社・編集者) |

|

自分が編集をしておいて言うのもなんだが、この度刊行された『会社と社会の読書会』という本は、だいぶ変な本だと思う。

7回ほど実施した「会社の社会史」というトークイベントのシリーズを書籍化したものだが、ろくに会社勤めをしたことのない私(5年強の出版社勤務以後、ほとんどフリーランス)と民俗学者の畑中章宏さんが対話の中心にいるため、実体的な会社体験に基づかず、ある意味観念的な「会社」についてしか語られていない。トークに参加した残りの半分は、コクヨという広く知られた大企業のメンバーで、このふたりが何とか実社会における会社体験を担保してくれているが、その体験をもって「日本の会社体験」を遺漏なく語れているのかと言えば、 しかしながら、ふと足を止めて立ち止まると、そもそもの話、「日本の会社体験」などと ここには学者、専門家、あるいは知識そのものの根幹に関わってくる、大きな矛盾というか困難が隠されている。「猫」の専門家は全員猫ではないだろうし、「子ども」の専門家は世界のどこに行ってもまず間違いなく大人だろう。というのは、いかにも幼稚なツッコミだが、 英国の詩人、作家、美術評論家のジョン・バージャーは、移民問題を扱った名著『第七の男』(弊社刊)で、移民という体験の「不自由」を語るには、客観的な記述だけでも、主観的な記述だけでもダメなのだと語っている。主観と客観は互いを入れ子のように含み込んでいるので、切り離すことができないのだとバージャーは言う。結果『第七の男』は多種多様な 「会社という体験」は、バージャーが語った「移民の体験」に似たところがあるような気が 私たちが会社というものをどのように捉えて、それに対してどのように振る舞うかは、そのまま経営や社会的な制度へと反映され、それに合わせて私たちの会社をめぐる捉え方も、日々刻々と変化し続けている。会社は、絶えざる無限フィードバックループのなかで生き続ける、かたちのない生き物のようだ。そして、それは「家」というもののあり方、「国」というもののあり方に干渉しながら、それぞれの形をも少しずつ変えていく。 社会の全方位にわたって影響を与え続ける、そんな鵺のような存在は、それが死にでもしない限り、客体化することができない。であればこそ、だらだらと話し、芋づる式に本を読み、また話す、という融通無碍な向き合い方は、あっているのかもしれない。客観的な知識を専門家が上位下達するようなやり方で本としてパッケージするのではなく、タコが餌に誘われて、瓶や籠のなかにぬるぬると入り込んでいくようなイメージで、この本はつくられた。 といって、本のなかに、会社の全体が入り込んだとは到底いえない。むしろ足先くらいは |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

傑作、伊藤明彦著

『未来からの遺言─ある被爆者体験の伝記』を復刊

傑作、伊藤明彦著『未来からの遺言─ある被爆者体験の伝記』を復刊西 浩孝(編集室 水平線・長崎市) |

|

昨年12月、真の傑作といえる伊藤明彦著『未来からの遺言─ある被爆者体験の伝記』(

青木書店、1980年/岩波現代文庫、2012年)を復刊した。 伊藤明彦(1936-2009)は元長崎放送記者。1960年入社、68年に「被爆者の声」の記録・保存・放送を目的とするラジオ番組『被爆を語る』を企画。初代担当者。 夜警や皿洗いなど早朝・深夜のパート労働に従事しながら、退職金で買った重さ13キロの だが、半数には断られた。広島での例。 何日も何日も、録音をお願いにいった被爆者からきびしい拒絶にあうことが続くときは、 さて、このあと伊藤が真っ先に取りかかったのが、今回復刊した『未来からの遺言』の執筆であった。録音した被爆者1000人のうちで、もっとも印象に残った人物、そのたった一人について書いたノンフィクションである。 長崎で被爆した吉野啓二さん(仮名)は、原子爆弾と人間との関係を一身に具備したような存在だった。一家全滅。寝たきり生活。白血病による姉の死。医療認定。独り暮らし。生活保護。被爆者組織と原水禁運動への参加。「生きがいは社会を変革することだ」。 ここから先の展開を書くことはできない。読んでもらうしかない。しかし最初に記したように、「傑作」であることを保証する。 たまたま古本屋で手に取った本であった。調べてみたら、絶版状態であった。 私は彼が残したすべての著作を〈復活〉させるべく、シリーズ「伊藤明彦の仕事」の刊行を決意した。全6巻。10年かけて完結させるつもりだ。 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

2025年2月10日 第412号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第146号

。.☆.:* 通巻412・2月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━【本とエハガキ】━━━━━━━━━━

本とエハガキ(2)古本屋のエハガキ

小林昌樹

■写真エハガキは記念写真の代わり

戦前の写真エハガキは、戦後の「名所絵葉書」ぐらいにしか思われて

いないが、全く違う。戦後各種のメディアの代わりを務めていたである。

具体的には、Flashのような写真週刊誌であったり、ブロマイド(今は

チェキっていうか)であったりしたのだが、組織や団体の周年記念や、

重要な建築物の竣工(完成)記念、周年記念などでもほぼ必ず発行されて

いたものである。記念アルバムや、記念写真の代わりと言ってもよいだろう。

実際、朝鮮の都市対抗野球を写した写真エハガキなども見たことがある。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=19372

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見33】━━━━━━━━━━

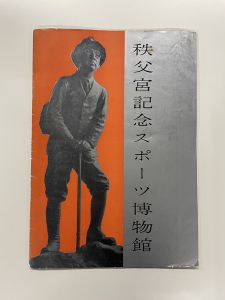

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館

雑誌とエフェメラにみるスポーツ資料の豊かさ

南陀楼綾繁

昨年の12月24日。クリスマスイブのJR京葉線の車内で、私は憂鬱だった。

東京駅で京葉線に乗り換えるためには、体感で1駅分ぐらい歩かなければ

ならない。やっと電車に乗ると、車内にはディズニーランドに向かう浮かれた

カップルや家族連れでいっぱいだ。

しかも、これから向かうのがスポーツの専門図書館というのだから、自分で

決めたこととはいえ、さらに憂いが増す。

幼稚園で縄跳びに挫折し、小学校では鉄棒や跳び箱でつまずいて以来、私は

あらゆるスポーツを避けて生きてきた。部活動は吹奏楽部で、運動会では地蔵に

なるか、裏山にエスケープした。おかげで健康的とはほど遠い身体になったが、

全然後悔していない。

そんな私がスポーツの資料を集めた図書館で、なにか見つけることが

できるだろうか?

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=19440

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【2月10日~3月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

港北古書フェア

期間:2025/02/01~2025/02/15

場所:有隣堂センター南駅店店頭(ワゴン販売)

横浜市営地下鉄 センター南駅より徒歩1分

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

イービーンズ 古本まつり

期間:2025/01/10~2025/02/16

場所:イービーンズ 9F杜のイベントホール

URL:https://www.e-beans.jp/event/event-14922/

------------------------------

フジサワ古書フェア

期間:2025/01/16~2025/02/12

場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場 JR藤沢駅南口・フジサワ名店ビル4階

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

第8回ジュンク堂新春古書展

期間:2025/01/11~2025/02/11

場所:ジュンク堂書店那覇店1F レジカウンター横

沖縄県那覇市牧志1-19-29

------------------------------

ハンズ渋谷・古本市

期間:2025/01/24~2025/02/16

場所:ハンズ渋谷店B2Cフロア・イベントスペース

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

港北古書フェア

期間:2025/02/01~2025/02/15

場所:有隣堂センター南駅店店頭(ワゴン販売) 横浜市営地下鉄 センター南駅より徒歩1分

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2025/02/07~2025/02/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

河原町地下古本市

期間:2025/02/07~2025/03/04

場所:丸善京都本店 地下2階 MARUZENギャラリー

京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL

------------------------------

第10回 調布の古本市

期間:2025/02/13~2025/03/02

場所:調布PARCO 1F イベントスペース

------------------------------

第11回 古書会館de古本まつり

期間:2025/02/14~2025/02/16

場所:京都古書会館 京都市中京区高倉夷川上ル 福屋町723

URL:https://kyoto-kosho.jp/archives/news/1616/

------------------------------

浦和宿古本いち

期間:2025/02/20~2025/02/23

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

URL:https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2025/02/21~2025/02/22

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=571

------------------------------

BOOK DAY とやま駅

期間:2025/02/22

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

好書会

期間:2025/02/22~2025/02/23

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

球陽堂書房メインプレイス店 春の古書フェア

期間:2025/02/27~2025/03/31

場所:球陽堂書房メインプレイス店 (サンエー那覇メインプレイス2F)

------------------------------

第153回 倉庫会 古書即売会

期間:2025/02/28~2025/03/02

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/archives/4918

------------------------------

ぐろりや会

期間:2025/02/28~2025/03/01

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.gloriakai.jp/

------------------------------

第8回 Vintage Book Lab(ヴィンテージ・ブック・ラボ)

期間:2025/03/01~2025/03/02

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.vintagebooklab.com/

------------------------------

反町古書会館展

期間:2025/03/01~2025/03/02

場所:神奈川古書会館・1階特設会場

横浜市神奈川区反町2-16-1

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

岐阜駅 本の市 2025

期間:2025/03/01~2025/03/02

場所:JR岐阜駅直結 アクティブG 2階 ふれあい広場、3階吹き抜け周辺

URL:https://x.com/gifu_honnoichi

------------------------------

第113回 彩の国所沢古本まつり

期間:2025/03/05~2025/03/11

場所:くすのきホール

西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場

URL:https://tokorozawahuruhon.com/

------------------------------

東京愛書会

期間:2025/03/07~2025/03/08

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

高円寺均一まつり

期間:2025/03/08~2025/03/09

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2025/03/13~2025/03/16

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=843

------------------------------

紙魚之會

期間:2025/03/14~2025/03/15

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=604

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年2月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその412 2025.2.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館

雑誌とエフェメラにみるスポーツ資料の豊かさ

【書庫拝見33】

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館

|

|

昨年の12月24日。クリスマスイブのJR京葉線の車内で、私は憂鬱だった。

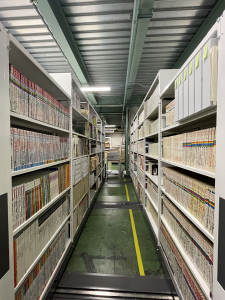

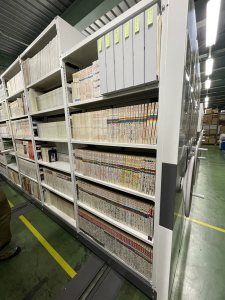

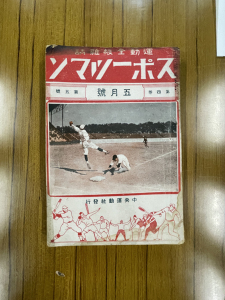

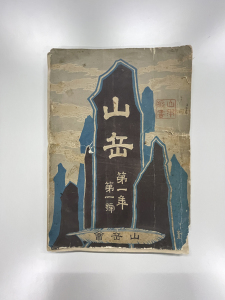

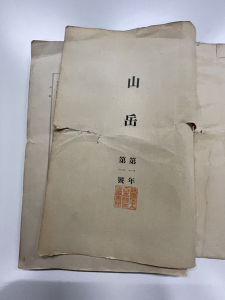

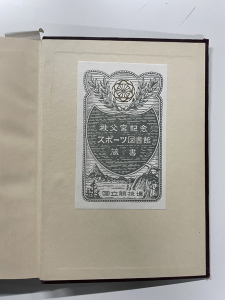

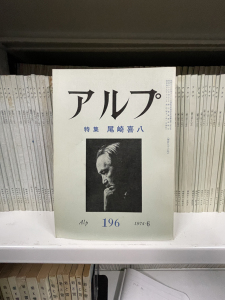

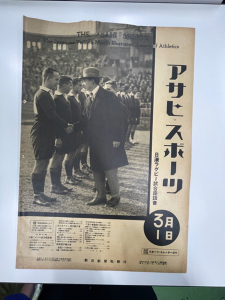

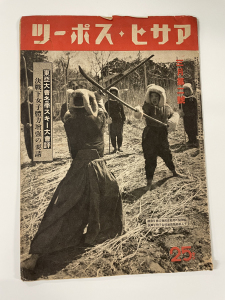

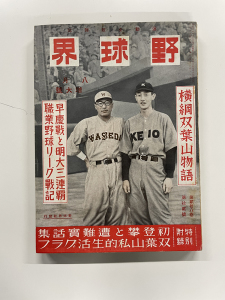

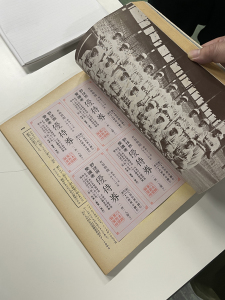

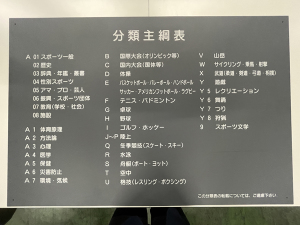

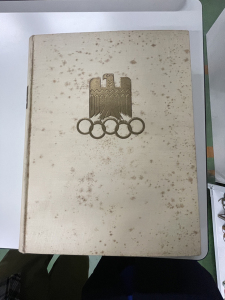

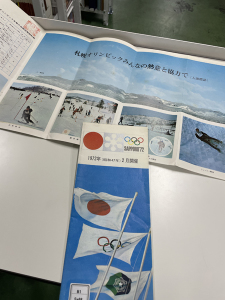

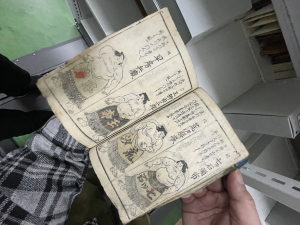

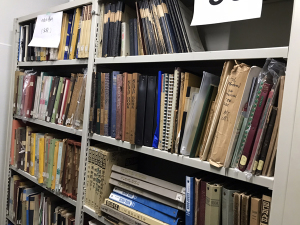

東京駅で京葉線に乗り換えるためには、体感で1駅分ぐらい歩かなければならない。やっと電車に乗ると、車内にはディズニーランドに向かう浮かれたカップルや家族連れでいっぱいだ。 しかも、これから向かうのがスポーツの専門図書館というのだから、自分で決めたこととはいえ、さらに憂いが増す。 二俣新町駅で降りると、そこは千葉県市川市だった。周囲には工場や倉庫が立ち並んでいる。トラックが行き交う道を少し歩くと、船橋市に入る。 5階に上がると、たしかに〈秩父宮記念スポーツ博物館・図書館〉という表示がある。 「スポーツの宮様」の名を冠して中に入ると、奥に広い。書庫というよりは、倉庫のイメージだ。 ここで出迎えてくれたのは、新名佐知子さんと羽戸稔明さん。新名さんは2012年から勤務し、博物館と図書館の係長を務める。司書の羽戸さんは最近入ったばかりだそう。 スポーツにうとい私に、寺本さんを加えた4人は丁寧にこの館の歴史を教えてくれた。 「秩父宮記念」と冠されているのは、秩父宮雍仁(やすひと)親王にちなむ。 1923年(大正12)、大阪市立運動場で開催された第6回「極東選手権競技大会」で総裁となる。この頃から「スポーツの宮様」と呼ばれるようになる。 開館時に発行された冊子『秩父宮記念スポーツ博物館』では、「殿下ご自身、スポーツマンとして、ご使用になった数々のご遺品をはじめ、わが国スポーツの発達史を一目でわかるように、記念資料を収集して展示する一方、スポーツ、体育に関する文献を蔵書して、広く閲覧に供することとし、国民のスポーツ文化に対する理解と普及に役立てることとしたのであります」と記している。 さまよえる図書館 博物館と図書館が開館した場所は、1958年に竣工した旧国立競技場のなかだった。 蔵書の内容については後でみる。 博物館と図書館は、1964年の東京オリンピック開催の前後3年間休館。その後、改修や移設が行なわれた。 本来であれば、2019年に開設した新国立競技場のなかで再開するところだが、競技に特化したスタジアムにするという方針によって、ここには入れなかった。国立競技場には〈秩父宮記念ギャラリー〉が開設され、常設展示や企画展示を開催する。 今後は、新たに建て替えられる秩父宮ラグビー場のなかで再開する予定だが、その工事が 幅広いスポーツ雑誌 図書館の蔵書は約17万冊。そのうち12万5000冊が雑誌、4万5000冊が図書とそれ以外の 田尾栄一は昭和初期、大阪で旅館を営みながら、「関西ラグビー倶楽部」の世話人を務めた。スポーツ関係の図書・文献・ポスター等の収集を行ない、そのコレクションの一部は兵庫県の芦屋市立図書館に〈田尾スポーツ文庫〉として収蔵されている。田尾は秩父宮スポーツ その中から古そうな雑誌を抜き出してみる。 山岳会が発行する『山岳』の創刊号には、「財団法人 日本体育会蔵書印」が 雑誌の一部には、「秩父宮記念スポーツ図書館」のエンボス印が押されているものもある。 雑誌には、野球、陸上、体操などのほか、ボートレースや釣り、武道などの専門誌があり、スポーツの範囲が意外に広いと感じる。『月刊秘伝』は武術、格闘技の雑誌で、現在も発行 詩人の尾崎喜八や随筆家の串田孫一が創刊した山の文芸誌『アルプ』は、とてもいい状態のバックナンバーが揃っている。古本屋で見つけると、つい買ってしまう雑誌だ。 「当館の雑誌で閲覧希望が一番多いのは、『アサヒ・スポーツ』で、かなり多くの号を また、太平洋戦争中の1943年(昭和18)3月第2号は、「決戦下女子体力増強の要請」などの記事があり、表紙の写真は、女子青年団が薙刀を修練する様子だ。スポーツが軍事力に置き換えられている。 同誌については、立命館大学アート・リサーチセンターと連携して、所蔵する全号の なお、『野球界』の編集長だった池田恒雄が、博文館を辞めて、1945年に創刊したのが『ベースボール・マガジン』で、同誌を中心としてベースボール・マガジン社は、さまざまなスポーツ雑誌を発行していく。 独自の分類とエフェメラ 同館では、開館当時から、独自の分類表が使われている。 この元祖様には、「A スポーツ全般・総合」「B 国際競技」「C 国内競技大会」と 国内では、1964年の東京オリンピックの関連資料や、国立競技場を会場に行なわれた各種競技の資料が多く集められている。 同館では1964年の東京オリンピック終了後に、廃棄処分にされそうだった紙資料を当時の司書が救出したことから、エフェメラの収集に熱心だという証言もある(『ブレインテック・ライブラリー・リポート』第8号、2023年10月)。 そのなかには、1972年に開催された札幌オリンピックのパンフレットがある。

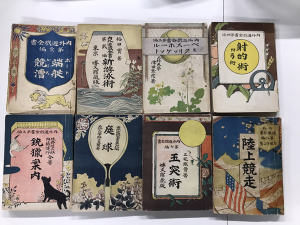

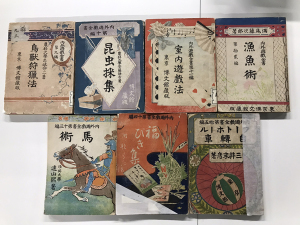

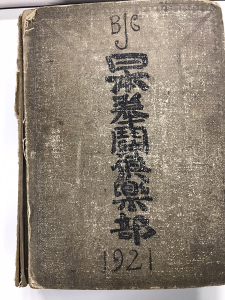

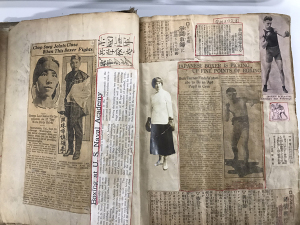

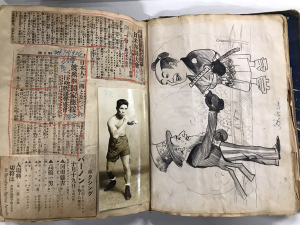

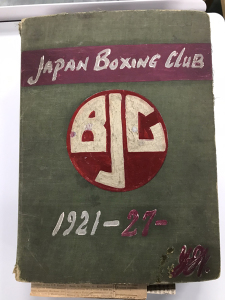

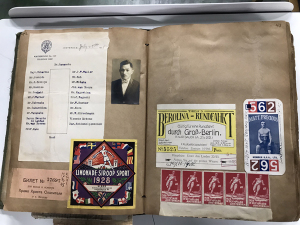

現在、「スポーツ エフェメラ コレクション」として、1点ごとに表紙とともに発行者や また、スポーツ新聞は原紙を保存している。 「貴重書」に分類されているもので、私の目を引いたのは、博文館の「内外遊戯全書」シリーズだ。表紙の美しさに息をのむ。 貴重なスクラップブックを発見 ひととおり案内していただいたあと、『月刊国立競技場』のバックナンバーをめくっていたら、「図書館蔵書紹介」という欄があるのに気がついた。 日本ボクシング界の生みの親で、1921年(大正10)に「日本拳闘倶楽部」を創設した渡辺勇次郎が作成したスクラップブックが、ここに所蔵されているというのだ。

★渡辺勇次郎の貼込帖 「日本拳闘倶楽部1921」 渡辺勇次郎については、木本玲一『拳の近代 明治・大正・昭和のボクシング』(現代 渡辺は多くの雑誌にボクシングについてエッセイを書き、世の中に広めた功績者だった。 なお、乗松優『ボクシングと大東亜 東洋選手権と戦後アジア外交』(忘羊社)には、渡辺の遺稿「廿五年の回顧」が掲載されているが、この文章は「渡辺自筆の『日本陰乃拳闘史』に加筆修正を加えて、彼が逝去する数年前に出版されたものと考えられる」という。同書には、渡辺のスクラップブックから引用したと思われる図版も掲載されている。 取材を終えて、もういちど二俣新町駅まで歩く。スポーツ嫌いは相変わらずだが、スポーツの資料の面白さはよく判った。 秩父宮記念スポーツ博物館・図書館 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

本とエハガキ② 古本屋のエハガキ

本とエハガキ② 古本屋のエハガキ小林昌樹 |

写真エハガキは記念写真の代わり戦前の写真エハガキは、戦後の「名所絵葉書」ぐらいにしか思われていないが、全く違う。戦後各種のメディアの代わりを務めていたである。具体的には、Flashのような写真週刊誌であったり、ブロマイド(今はチェキっていうか)であったりしたのだが、組織や団体の周年記念や、重要な建築物の竣工(完成)記念、周年記念などでもほぼ必ず発行されていたものである。記念アルバムや、記念写真の代わりと言ってもよいだろう。実際、朝鮮の都市対抗野球を写した写真エハガキなども見たことがある。 【図2-1】は1907(明治40)年の博文館創業二十周年記念会で配られたエハガキらしい。博文館は明治20年代、日本に本格的な「雑誌の時代」を開いた戦前随一の出版社であった。 このエハガキは1枚単体ではなく、もう1枚セットがあったようだ。【図2-2】がそれで、表面(宛名を書く面)がまったく同じデザインであることからわかる。写っている大橋図書館は 巌松堂書店のエハガキ現在、大手の古書店というと、神保町の一誠堂が有名だが、実は一誠堂のライバルに巌松堂があったことは、これはもうあまり知られていないことだろう。一誠堂が昭和前記に古典籍へ重点を移していったのに対し、巌松堂は学術雑誌や資料物の大手古書店として有名だったが、書店としての巌松堂書店はもうない。 【図2-3】は「新築竣工せる『巌松堂書店』(昭和4年11月)」と題された袋(たとう)に入れられた写真エハガキの一枚。セピア色なのは、コロタイプ印刷ではなく、銀塩写真そのものの焼き増しだからだ。 焼き増し写真のエハガキは、コロタイプ印刷のものと同様、ある程度の拡大に耐えられる。【図2-3b】立ち読み風景は店頭写真の部分拡大だが、五名ほどの人々が立ち読みをしていることがよくわかる。昭和戦前期の書店内を写した写真はそう多くないので、資料的価値が 一誠堂書店のエハガキせっかくなので一誠堂のエハガキ【図2-5】以下も紹介しておく。「一誠堂書店新築落成紀年絵はかき」と印刷されたタトウに入っっていたので、1931(昭和6)年の新築記念で配られたセットものだとわかる。 【図2-5】の建物の「全景」はパッと見、かなり修正された写真か、絵であることがわかる。頂上の旗などはほぼ書き込んだものだろう。これは写真エハガキ全般で注意しなければならないが、現在の写真と異なり、「絵になる」――今風に言えば「映える」――ようにするのが写真師の腕前で、鉛筆などで原板に修正をかけるのがむしろ普通のことだった。 たまたま別に「一誠堂書店三十周年記念絵葉書」【図2-8a】の一枚がある。別に調べると三十周年記念は1933(昭和8)年なので、その時に頒布されたものだろう。 さらに【図2-8a】の右側を拡大すると、大成堂書店、稲垣支店、高岡分店の3つの古書店が映り込んでいるのがわかる。コロタイプ印刷の有り難みで、看板や金文字も読める。大成堂書店は「中等教科書」と「基督教書」が専門。稲垣支店は「勉強第一主義」と専門は不明だが 次回は古書展のエハガキを予定している。意外にも、そういったものがあるのです。 |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

2025年1月24日 第411号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その411 1月24日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.まもなく発売開始!『大阪古書組合百年史』

『大阪古書組合百年史』編纂委員会

坂本卓也(一冊堂)

2.『古本屋ツアー・イン・ジャパン2024年総決算報告』

古本屋ツーリスト 小山力也

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

まもなく発売開始!『大阪古書組合百年史』

『大阪古書組合百年史』編纂委員会

坂本卓也(一冊堂)

2022年の7月より編纂を開始した『大阪古書組合百年史』が、昨年末に

無事完成しました(現在予約受付中)。

2年半にわたる編纂活動となりました。大阪古書組合としては、創立以来

初めて完成させる組合史となります。

21名の編纂委員、そして6名の編集部員。また、40名を超える組合員に

原稿の執筆、座談会への出席をお願いしました。さらに多くの方々から資料の

提供を受け、それらがすべて合わさって今回の『大阪古書組合百年史』へと

実を結びました。

大阪古書組合の創立は1924(大正13)年7月26日でした。発会式を

行った場所は大阪中之島の中央公会堂。この度百周年を記念して行う講演会、

式典の会場も、百年前と同じ中央公会堂を選びました。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=19191

━━━━【大阪の古本屋 百年の歴史を探る

『大阪古書組合百年史』発行のお知らせ】━━━━━━━

大阪府古書籍商業協同組合は、1924年7月26日に大阪市中央公会堂

にて発足式を行い、昨年7月26日に創立100周年を迎えました。

100周年記念事業の一環として2025年2月1日に『大阪古書組合

百年史』を刊行いたします。ただ今予約販売を承っておりますので、

ぜひ多くの皆さまに覧いただければ幸いです。

詳細は大阪古書組合のホームページをご確認ください。

書名:『大阪古書組合百年史』 創立百周年記念誌

発行元:大阪府古書籍商業協同組合

判型/ページ数:A5判/746頁※限定1,000部

販売価格:8,000円(税込)

予約限定価格7,200円(税込)送料600円

予約期間:令和7年1月1日~1月31日まで

令和7年1月1日より予約受付中!

https://www.osaka-kosho.net/news/2027/

━━━━━━━━━━【古本屋ツアーインジャパン】━━━━━━━━━

『古本屋ツアー・イン・ジャパン2024年総決算報告』

古本屋ツーリスト 小山力也

正直に告白してしまおう。2024年は、古本屋ツアーをサボりまくった年で

あったと。その原因は、九月に大阪「梅田蔦屋書店」で一ヶ月間開催された、

たった独りの古本市『古本屋ツアー・イン・ジャパン 秋のお蔵出し』のために、

セレクト古本664冊(結束本にすると三十本弱といったところか)を用意した

ことにある。古本屋さんならお茶の子さいさいの冊数であるが、素人にとって

ある程度のクオリティを保ちつつ準備するのは、やはり至難の業なのであった。

そのため手持ちの本だけでは当然足りず、好みの本が安く買える可能性のある

定点観測店にいつも以上に通い詰め、本を買い漁ったのである。これがおよそ

五ヶ月ほどの基本行動となったので、自然と新しいお店や移転したお店を訪ねる

のが疎かになってしまった……。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=18530

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売っている場所の、

全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン・ジャパン』管理人。

西荻窪「盛林堂書房」の『フォニャルフ』棚と大阪「梅田蔦屋書店」で古本を

販売中。「本の雑誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』、「日本古書通信」

にて『ミステリ懐旧三面鏡』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:会社と社会の読書会

発行元:黒鳥社

編集:コクヨ野外学習センター・WORKSIGHT

著者:畑中章宏、若林恵、山下正太郎、工藤沙希

判型/ページ数:A5判/224頁

販売価格:1,980円(税込)

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784910801018

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:未来からの遺言 ある被爆者体験の伝記

発行元:編集室水平線刊

著者:伊藤明彦

判型/ページ数:四六判並製カバー装/356頁

販売価格:2,420円(税込)

https://suiheisen2017.jp/product/3763/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年1月~2025年2月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年2月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その411・1月24日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================