■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その291・1月24日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.古書業界と私の個展 高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長)

2.古本屋ツアー・イン・ジャパンの2019年総決算報告」

古本屋ツアーインジャパン 小山力也

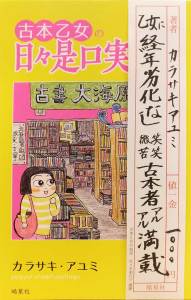

3.古本乙女の独り言⑦ 夜行バスに揺られて カラサキ・アユミ

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━

古書業界と私の個展

高橋秀行 (前 東京古書組合事務局長)

「日本の古本屋」メルマガ読者の皆様初めまして。私は先月発行

のメルマガで個展開催の案内を紹介して頂いた高橋秀行です。なぜ

メルマガで場違いな絵画の個展案内を掲載して頂けたかと言います

と、実は私は元東京古書組合の職員でした。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5452

『高橋 秀行 (前 東京古書組合事務局長) 個展

1月27日(月)~2月1日(土)

AM11:00 ~ PM6:30(最終日 PM4:00まで)

光画廊

東京都中央区銀座7-6-6

丸源ビル24(1階)

━━━━━━━━【2019年の古ツアをふり返る】━━━━━━━━

古本屋ツアー・イン・ジャパンの2019年総決算報告

古本屋ツアー・イン・ジャパン 小山力也

ついに2020年になってしまった。漫画『AKIRA』の時代であり、

『ウルトラQ』のケームル人が遠い星で暮らしている時代でもある。

漠然とした未来にいつの間にか現実が追いついてしまった…そんな

殊勝なことを考えながらも、古本と古本屋さんに喜びを見出す日々

は、変わらず続いている。2019年もまったく飽きることなく戯れ続

けた、この素晴らしき知識と物質の泥沼のような世界…一瞬だが駆

け足で振り返ってみよう。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5449

小山力也

2008年5月からスタートした、日本全国の古本屋&古本が売ってい

る場所の、全調査踏破を目指す無謀なブログ『古本屋ツアー・イン

・ジャパン』管理人。西荻窪「盛林堂書房」の『フォニャルフ』棚

で、大阪「梅田蔦屋書店」の古書棚で蔵書古本を販売中。「本の雑

誌」にて『毎日でも通いたい古本屋さん』連載中。

http://furuhonya-tour.seesaa.net/

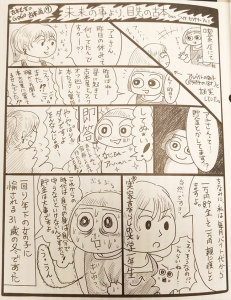

━━━━━━━━━━━【古本乙女の独り言】━━━━━━━━━

古本乙女の独り言⑦

夜行バスに揺られて

カラサキ・アユミ

先日思い立って、夜行バスのチケットを取って京都に向かった。

明確な目的もなく、衝動的に冬の京都の空気が吸いたくなったとい

う漠然とした理由だった。長い長い乗車時間を経て早朝に京都駅に

到着したバスを降りると、瞬時、澄み渡った冷たい空気が身を包み

寝不足でトコロテンのようにフルフルした頭の中がシャキッとした。

地下鉄を乗り継ぎ、とりあえず鴨川に向かってみた。

続きはこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5399

古本乙女の独り言⑥ はこちら

/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5238

ツイッター

https://twitter.com/fuguhugu

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━

『ようかん』 虎屋文庫 著

新潮社 定価:2,420円(税込) 好評発売中!

https://www.shinchosha.co.jp/book/352951/

『本を売る技術』 矢部潤子 著

本の雑誌社 定価:1760円(税込)好評発売中!

http://www.webdoku.jp/kanko/page/4860114388.html

作家・大西巨人―「全力的な精進」の軌跡展 について

山口直孝(二松学舎大学 教授)

企画展 作家・大西巨人―「全力的な精進」の軌跡 開催

二松学舎大学会場

開催期間:2月4日(火)~3月14日(土) (日・祝 3月9日(月)休館)

時間:10時~16時

場所:九段1号館地下3階 大学資料展示室

東京古書会館会場

開催期間:2月21日(金)~3月14日(土) (日・祝 3月9日(月)休館)

時間:10時~17時 最終日15時まで

場所:2階情報コーナー

━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━

1月~2月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33

┌─────────────────────────┐

次回は2020年2月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその291 2020.1.24

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部:二見彰

編集長:藤原栄志郎

==============================