。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第120号

。.☆.:* 通巻362・1月10日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━【古本屋でつなぐ東北(みちのく)3】━━━━━━

古本屋の休日―東北古本屋バイク部ツーリング(秋田編)

(青森県・古書思い出の歴史)今村拓志

当店「古書 思い出の歴史」があるのは、本州最北端青森市です。現在

の人口は約二七万人、個人経営の古本屋は三店舗(内組合加入店は誠信

堂と当店)。売上げの大部分を占めるのは、ネット販売となります。毎

日の業務はパソコンを使っての入力作業がメインとなり、気がつくと丸

一日ほぼ会話が無いなんて日も少なくありません。

(「日本古書通信」2022年10月号より転載)

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=10652

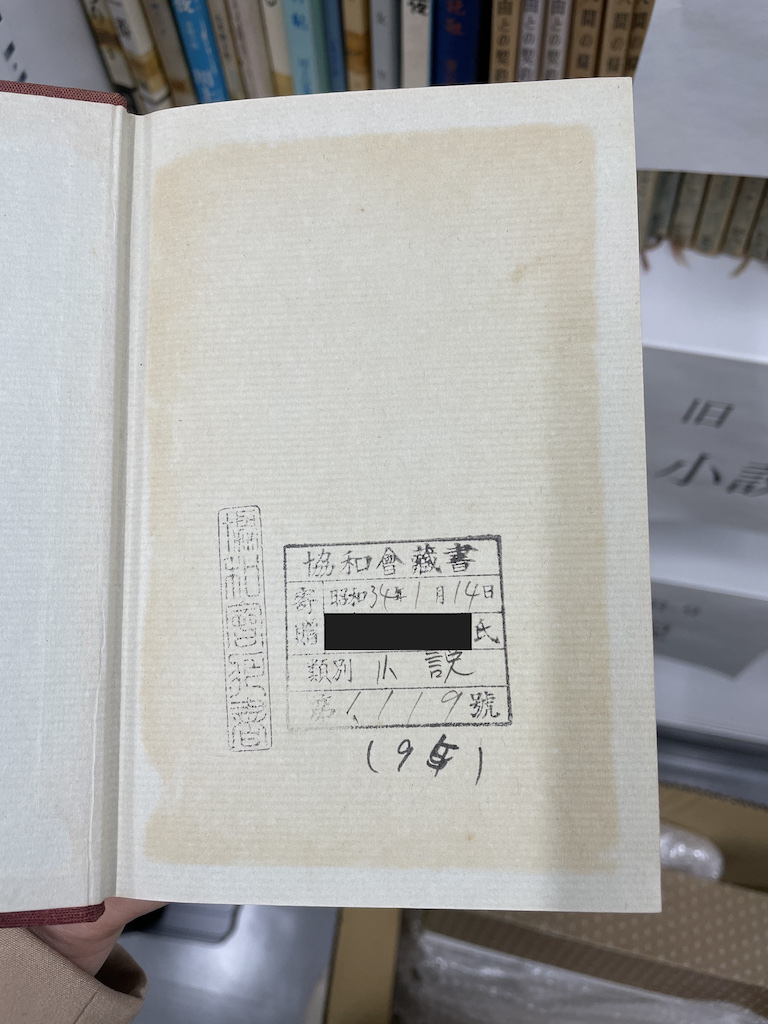

━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見9】━━━━━━━━━

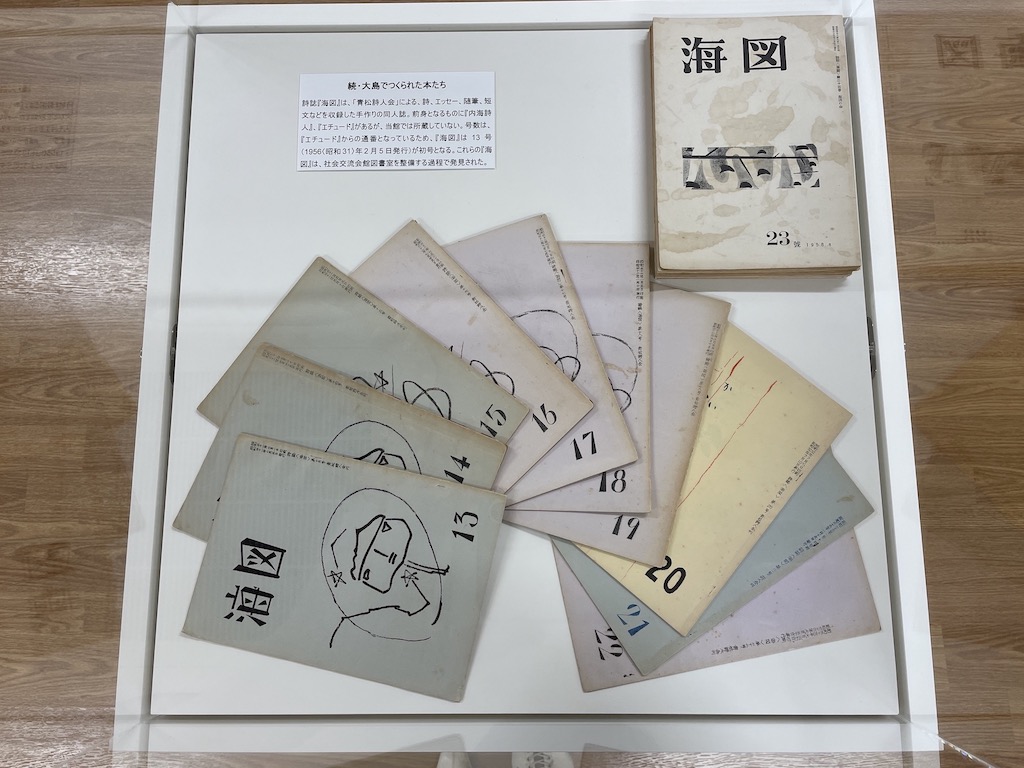

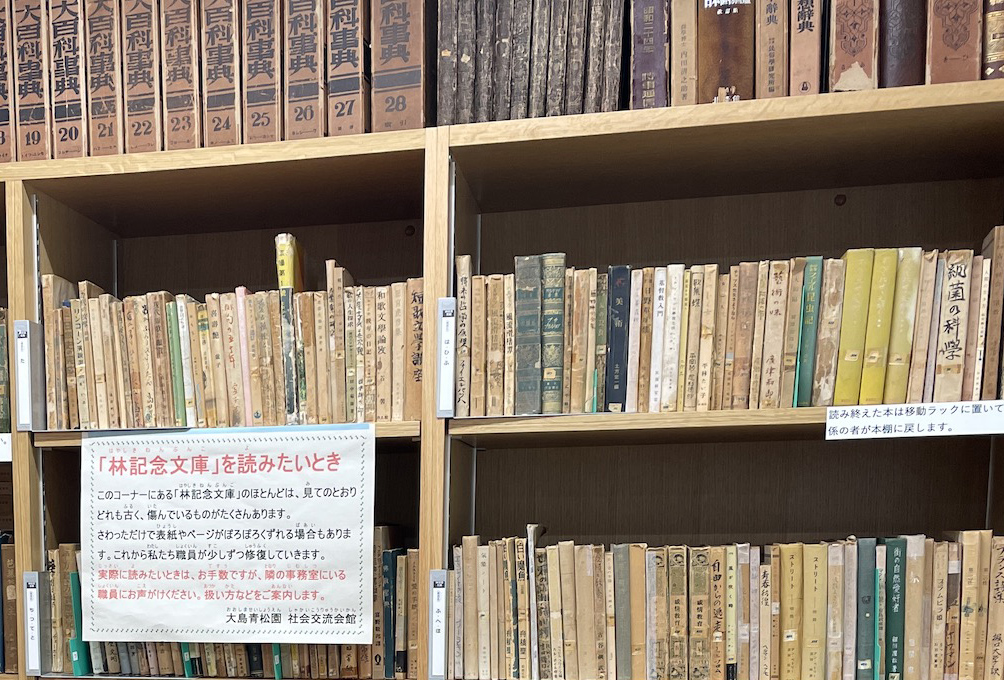

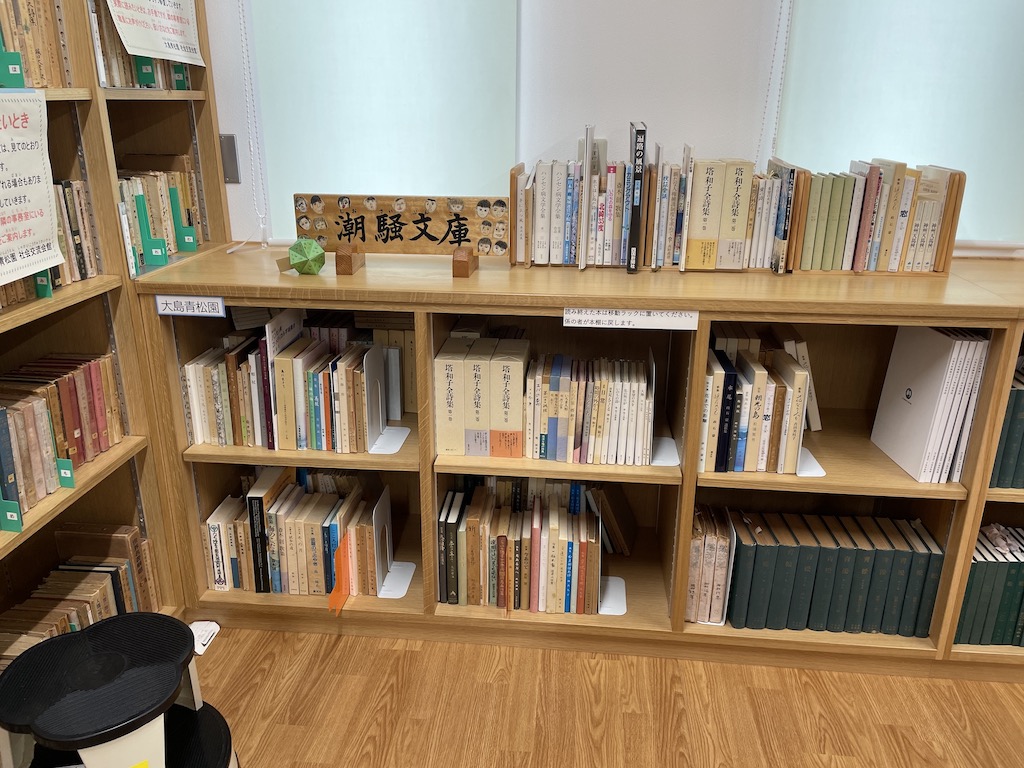

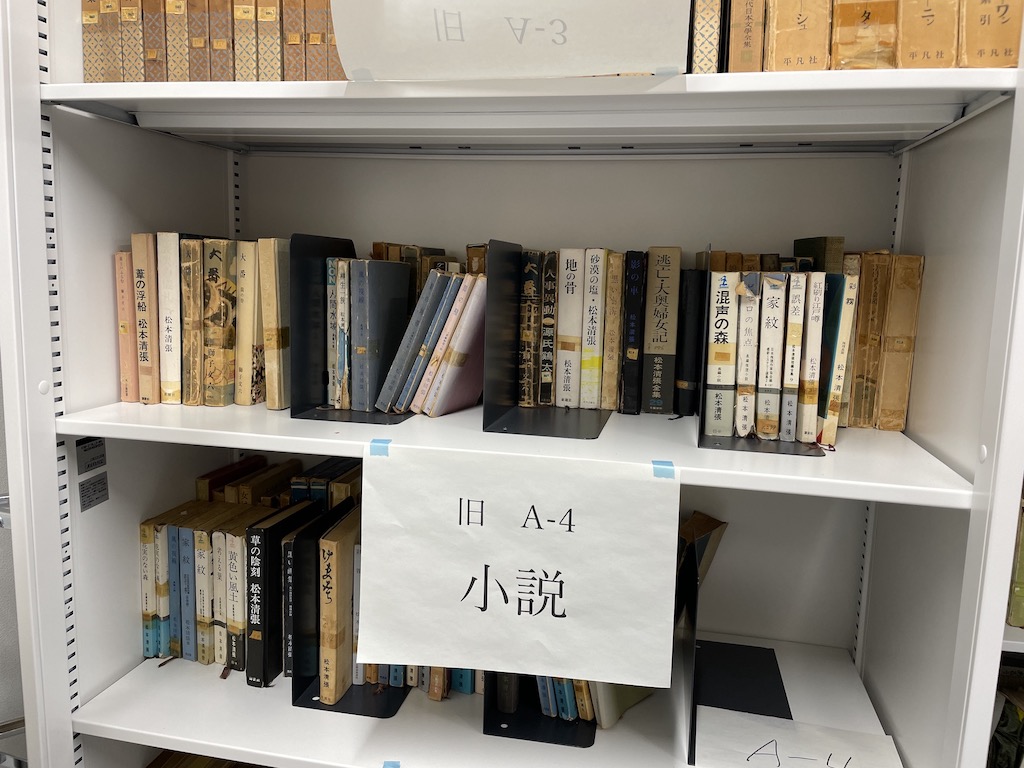

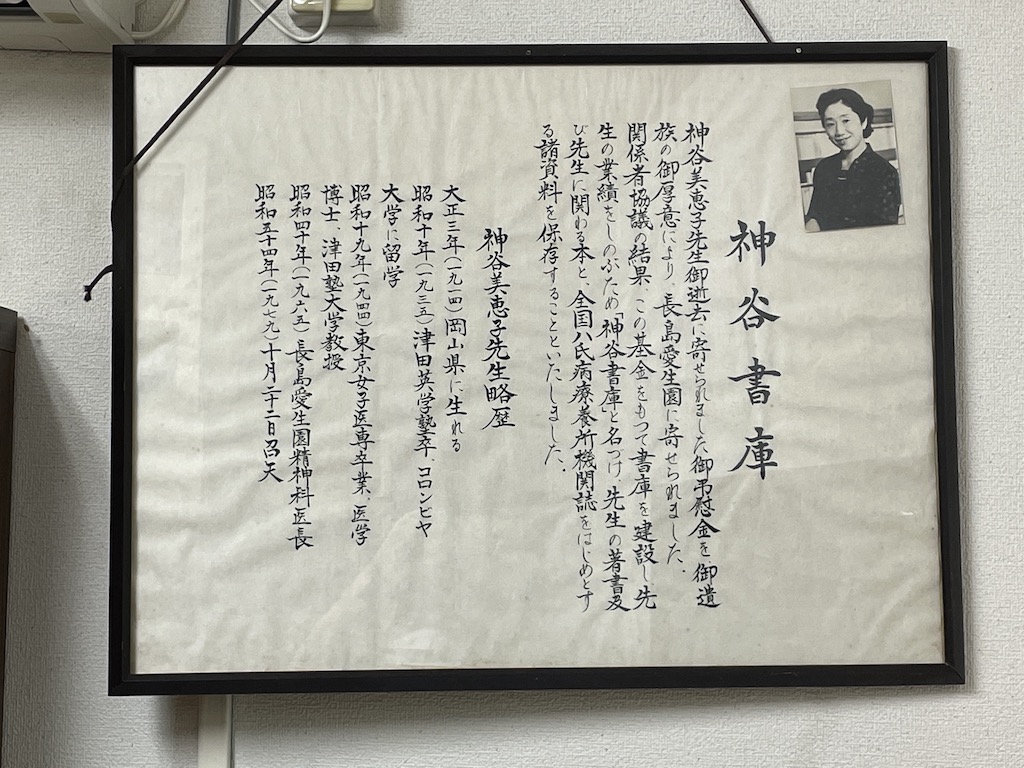

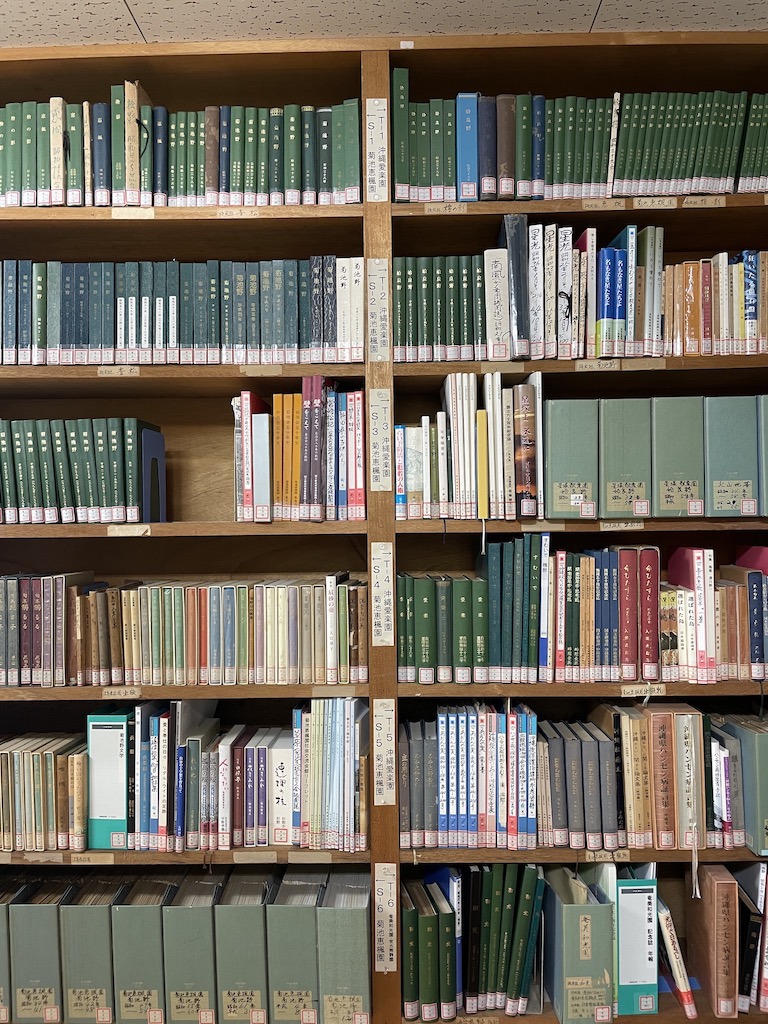

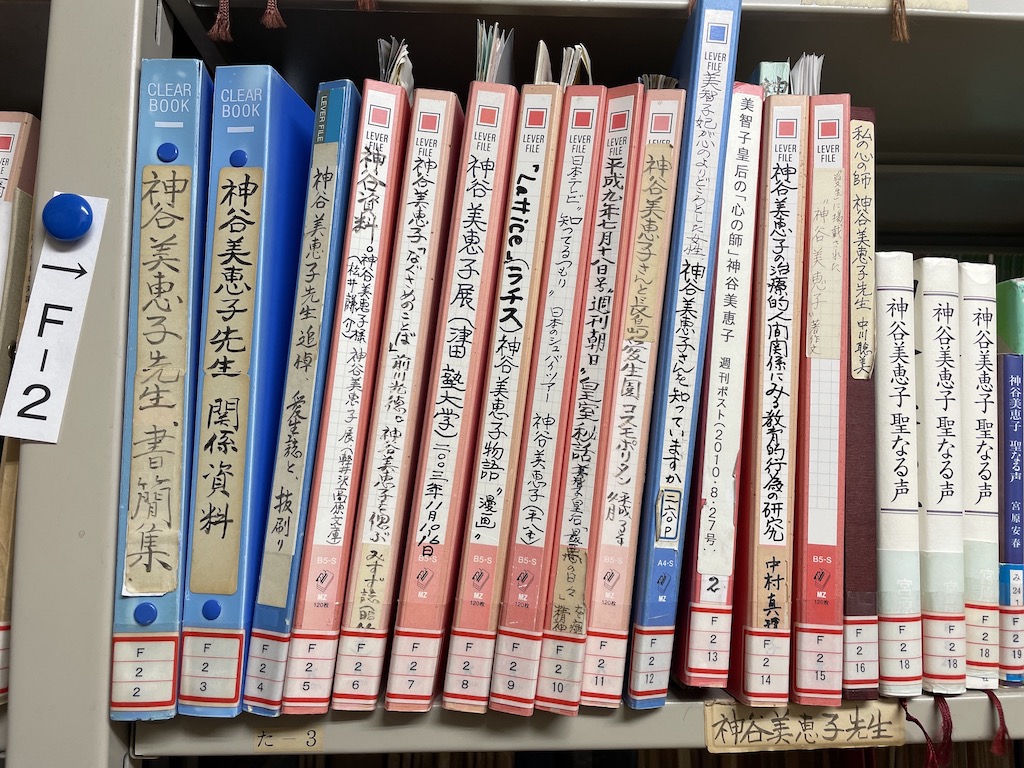

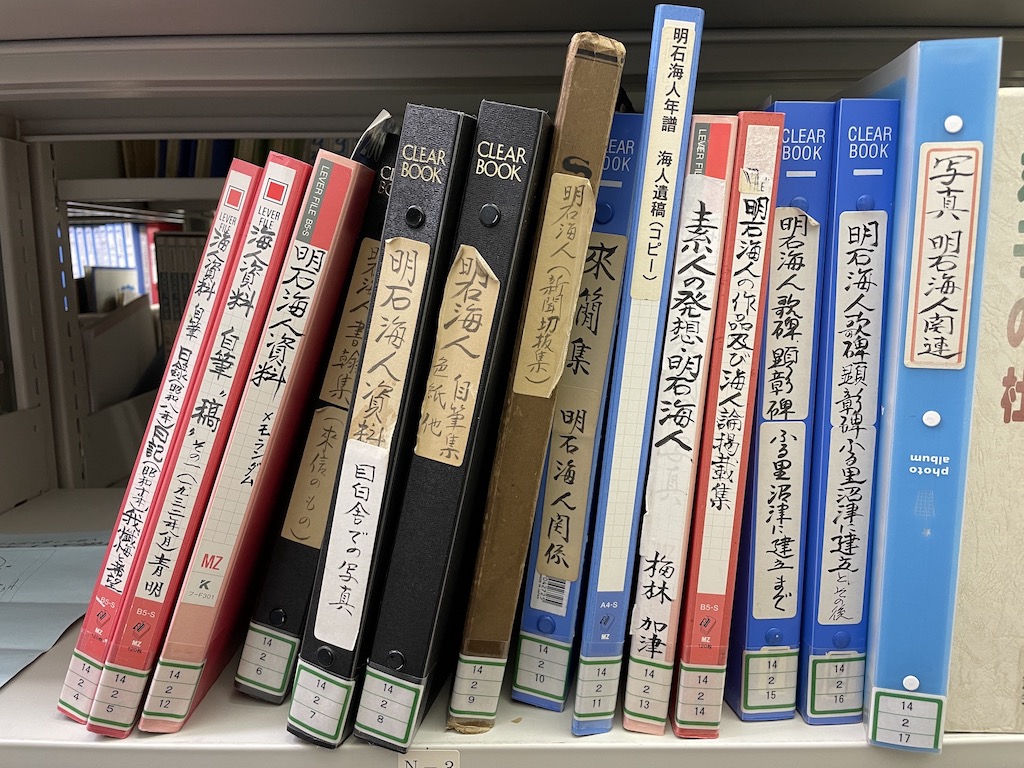

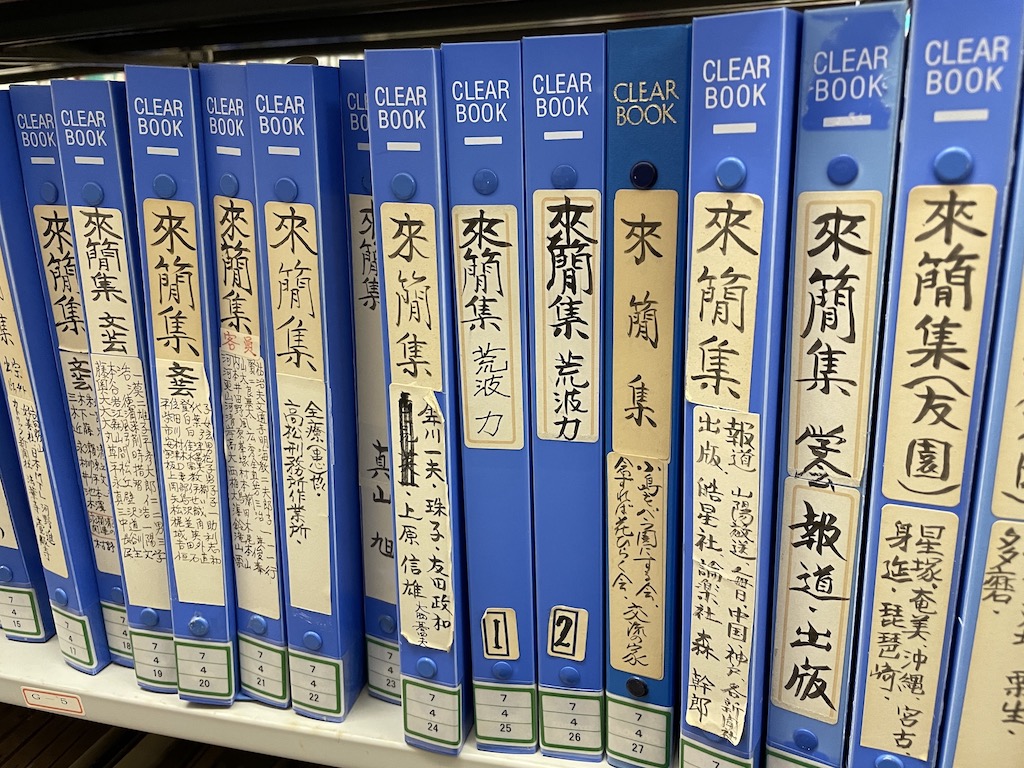

大島青松園 島の読書生活をたどる

南陀楼綾繁

数年前、高松港からフェリーで男木島を訪れた。その途中、小さ

な島のそばを通った。この島には寄らないんだなと思ったのだが、

あとで聞くとそれは大島だった。島全体がハンセン病療養所になっ

ているという。その頃は離島にそういう施設があることの意味に気

づかなかった。

この島にハンセン病療養所が設置されたのは、1909年(明治42)

のこと。1907年(明治40)に公布された「癩予防ニ関スル件」を受

けてつくられた公立療養所のひとつだ。中国・四国8県の患者を収

容する第四区療養所として発足し、翌年に大島療養所と改称する。

1941年(昭和16)、国立に移管するのにあわせて、大島青松園となっ

た。現在、全国に14か所ある療養所のなかで、船でしか行けない場

所にあるのは、ここだけである。いわば、国の隔離政策を象徴する

島なのだ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=10870

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

ツイッター

https://twitter.com/kawasusu

国立療養所大島青松園

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/hansen/osima/

※大島青松園は、新型コロナウイルス感染症の対策のために、当分の間、

来園制限を行っています。

入所者を守るために、ご理解、ご協力をお願いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「コショなひと」始めました

東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画

配信をスタート。

古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して

売っている古書店主の面々も面白い!

こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書

店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。

お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない

店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない

ことも・・・

古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!

是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)

※今月の新コンテンツはありません。

YouTube 東京古書組合

https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w

━━━━━【1月10日~2月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている

即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。

お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

------------------------------

Title2Fの古本市 vol.7

期間:2022/12/24~2023/01/10

場所:本屋 Title 杉並区桃井1-5-2 八丁交差点すぐ セブンイレブン隣

◇八丁バス停(関東バス、西武バス)から徒歩1分)

https://www.title-books.com/event/10673

------------------------------

♭立川フロム古書市ご案内♭

期間:2023/01/05~2023/01/16

場所:立川駅北口徒歩5分フロム中武(ビッグカメラ隣)

3階バッシュルーム(北階段際)

http://mineruba.bookmarks.jp/saiji.htm

------------------------------

第3回八王子オクトーレ古本まつり〈後半〉

期間:2023/01/06~2023/01/12

場所:JR八王子駅北口デッキ直結 八王子オクトーレ2階特設会場

------------------------------

三省堂書店池袋本店 古本まつり

期間:2023/01/09~2023/01/16

場所:西武池袋本店 別館2F=特設会場(西武ギャラリー)

東京都豊島区南池袋1-28-1

http://ikebukuro.books-sanseido.co.jp/events/6800

------------------------------

第47回古本浪漫洲 Part2

期間:2023/01/10~2023/01/13

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

『BOOK DAY とやま駅』(富山県)

期間:2023/01/12~2023/01/12

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

趣味の古書展

期間:2023/01/13~2023/01/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

https://www.kosho.tokyo

------------------------------

大均一祭

期間:2023/01/14~2023/01/16

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

第47回古本浪漫洲 Part3

期間:2023/01/14~2023/01/17

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

第47回古本浪漫洲 Part4

期間:2023/01/18~2023/01/20

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

さんちか古書大即売会(兵庫県)

期間:2023/01/19~2023/01/24

場所:さんちか三番街 さんちかホール

https://hyogo-kosho.com/

------------------------------

五反田遊古会

期間:2023/01/20~2023/01/21

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分

------------------------------

和洋会古書展

期間:2023/01/20~2023/01/21

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

第28回 紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)

期間:2023/01/21~2023/01/29

場所:広島市中区紙屋町シャレオ中央広場

https://twitter.com/koshohiroshima

------------------------------

第47回古本浪漫洲 Part5 300円均一

期間:2023/01/21~2023/01/23

場所:新宿サブナード2丁目催事場 新宿区歌舞伎町1-2-2

https://kosho.co.jp/furuhon_romansu/

------------------------------

アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)

期間:2023/01/25~2023/02/06

場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

------------------------------

浦和宿古本いち(埼玉県)

期間:2023/01/26~2023/01/29

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

城南古書展

期間:2023/01/27~2023/01/28

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

中央線古書展

期間:2023/01/28~2023/01/29

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2023/02/02~2023/02/05

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2023/02/03~2023/02/04

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

------------------------------

第9回 古書会館de古本まつり(京都府)

期間:2023/02/10~2023/02/12

場所:京都古書会館 京都市中京区高倉夷川上ル 福屋町723

https://kyoto-koshoken.com/event/sample-event2/

------------------------------

杉並書友会

期間:2023/02/11~2023/02/12

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

反町古書会館展(神奈川県)

期間:2023/02/11~2023/02/12

場所:神奈川古書会館1階 横浜市神奈川区反町2-16-10

http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国994書店参加、データ約641万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=39

┌─────────────────────────┐

次回は2023年1月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその362 2023.1.10

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL http://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================