。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その405 10月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

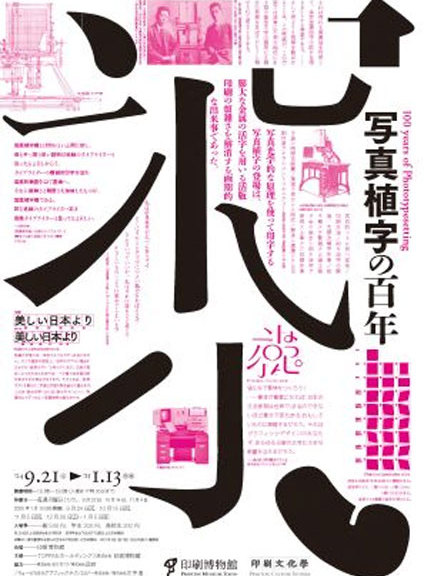

1.企画展「写真植字の百年」

印刷博物館 学芸員 本多真紀子

2.『言葉を越えた対象との出会い』

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【学芸員登場シリーズ】━━━━━━━━━━

企画展「写真植字の百年」

印刷博物館 学芸員 本多真紀子

9月21日(土)から企画展「写真植字の百年」がはじまりました。写真植字は、

1924年7月24日に日本で最初の特許が出願されました。本展覧会では、写真

植字発明から100年を振り返り、写真植字について、その歴史、役割、歴史、

仕組み、さらに書体デザインをご紹介します。

現在のようにデジタルフォントが用いられる以前は、印刷文字は活字か写真

植字が主流でした。中でも、日本語においては膨大な金属活字を用いる活版

印刷に代わって、写真工学的な原理を使って印字する写真植字が登場した

ことは、活版印刷の煩雑さを解消する画期的な出来事でした。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17330

━━━━━━━【大学出版へのいざない23】━━━━━━━━━

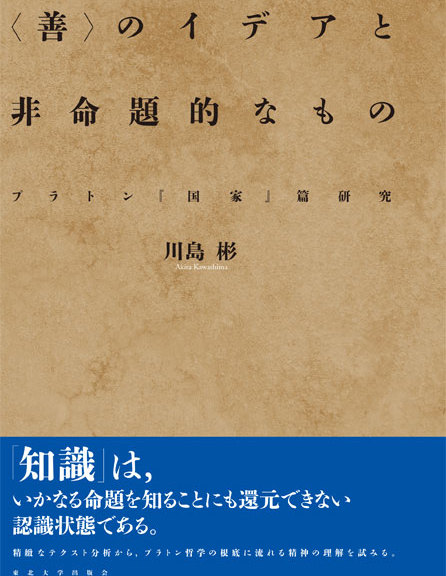

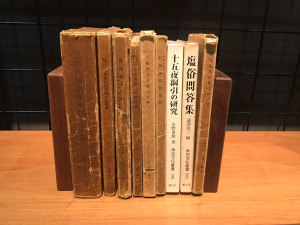

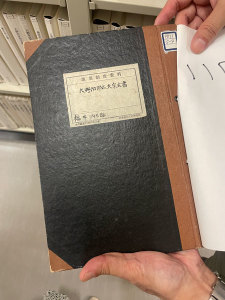

『言葉を越えた対象との出会い』

(〈善〉のイデアと非命題的なもの―プラトン『国家』)

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学)

プラトンの主著『国家』は謎に満ちた書物である。同対話篇はソクラテスの

「僕は下って行った(κατέβην)」という言葉から始まる。ソクラテスが

アテナイ市から下った先の外港ペイライエウスは、対話が設定されている

年代の後、ペロポネソス戦争終結後の混乱期に、三十人政権の手による

惨劇の舞台となった場所である。冒頭のソクラテスの言葉は、外の世界を見た

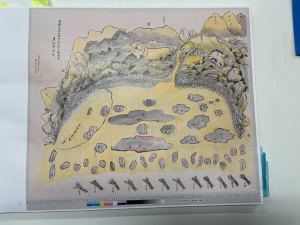

元囚人の洞窟への「下降」が語られる、第七巻の「洞窟の比喩」を暗示する。

他のすべてのイデアを超越しつつ、それらに可知性と実在性をもたらす

〈善〉のイデア──これこそが「学ぶべき最大の事柄(μέγιστον μάθημα)」で

あるとも言われる──

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=17321

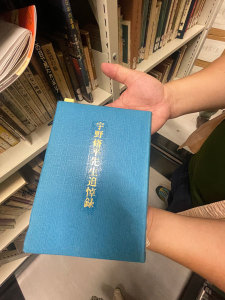

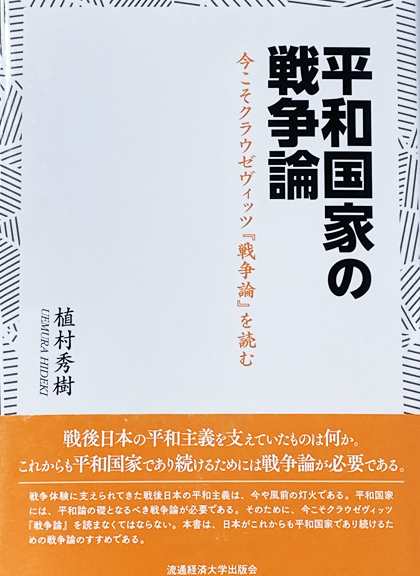

〈善〉のイデアと非命題的なもの―プラトン『国家』篇研究―

川島 彬(日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学) 著

東北大学出版会 刊

4,950円(税込)

ISBN:978-4-86163-397-3(Cコード:3011)

第20回 東北大学出版会若手研究者出版助成刊行図書

好評発売中!

https://www.tups.jp/book/book.php?id=481

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━【「第64回東京名物神田古本まつり」開催のお知らせ】━━━

およそ130軒の古本屋が軒を連ねる世界最大の古書の街 “東京・神田神保町 ”

街じゅうが古本と人で埋め尽くされる待望の季節が今年もやってまいりました。

靖国通り沿いに100台を超えるワゴンを並べ、書店と書棚に囲まれた

約500mにおよぶ「本の回廊」が出現します。古書好きにはたまらない

11日間になること間違いなし。古書を片手に神保町散策。みなさまの

お越しを心よりお待ちしております。

〔青空掘り出し市〕

【期 間】 2024年10月25日(金)~11月4日(月・祝)

【時 間】 10:00~18:00(最終日は~17:00 ※雨天中止)

【会 場】 神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神田神保町交差点)

BOOK TOWN じんぼう

https://jimbou.info/

★最新情報はこちら

神田古本まつり公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/kanda_kosho

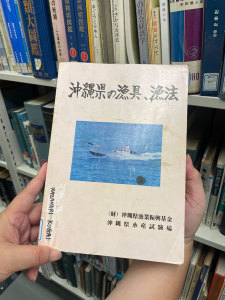

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:「戦前モダニズム出版社探検 金星堂、厚生閣書店、椎の木社ほか」

著者名:高橋輝次

出版社名:論創社

判型/ページ数:四六/408頁

税込価格:3,300円

ISBNコード:978-4-8460-2405-5

Cコード:C0095

2024年11月8日発売予定

https://ronso.co.jp/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「地域人ライブラリー」

大正大学創立100周年(2026年)を記念して、2024年11月に「地域人

ライブラリー」を創刊。「地に生きる、地を生かす」をコンセプトに

発行してきた雑誌『地域人』(2015年9月〜2023年5月)の連載や

特集を再構築した新シリーズで、その理念を踏襲し、地域創生に

資する書籍シリーズを発行していきます。

「生きものを甘く見るな」/養老孟司 著

「生きるための農業 地域をつくる農業」/菅野芳秀 著

「本」とともに地域で生きる/南陀楼 綾繁 著

書名:地域人ライブラリー

編集長:渡邊直樹

出版社名:大正大学出版会

2024年11月5日創刊

https://www.tais.ac.jp/guide/research/publishing/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:在日コリアン翻訳者の群像

著者名:斎藤真理子

発行・発売:編集グループSURE

判型/製本形式/頁数:四六判/並製/160頁

価格:2,640円(税込)

好評発売中!

https://www.groupsure.net/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第24回

書名:最小の病原-ウイロイド

著者名:佐野輝男(弘前大学名誉教授)

出版社名:弘前大学出版会

判型/製本形式/頁数:A5判/上製/350頁

税込価格:3,465円

ISBNコード:978-4-910425-16-0

Cコード:3045

近日出版予定

https://hupress.hirosaki-u.ac.jp/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

10月~11月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年11月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その405・10月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================