。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その397 6月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国992古書店参加、データ約678万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.古本屋なしにはできなかった『麻雀漫画50年史』

V林田

2.『佐野繁次郎装幀集成 増補版』作成について

西村義孝

3.新刊『もっと調べる技術』

――ベストセラーの続編は、推し活、趣味、本の本でもあるのです

小林昌樹(『近代出版研究』編集長)

4.『大相撲の方向性と行司番付再訪』

根間弘海(専修大学名誉教授)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【自著を語る(327)】━━━━━━━━━━━

古本屋なしにはできなかった『麻雀漫画50年史』

V林田

2024年5月に文学通信より刊行された筆者の初単著『麻雀漫画50年史』は、

タイトル通り、専門誌『近代麻雀』(竹書房)が刊行され続けているなど

日陰者気味ながら日本の漫画シーンの中で独特の地位を築いている「麻雀

漫画」というジャンルについて、その発祥から現在までの歴史をまとめた

ものとなります。

この原稿を読んでいる方の多くは、麻雀漫画というジャンルについて、

『ぎゅわんぶらあ自己中心派』『哭きの竜』『アカギ』『咲-Saki-』などと

いった一部の有名作品については読んだことがあるか名前を聞いたことが

あるかはあっても、ジャンルの全貌についてはあまりご存知ないことでしょう。

「読み捨て」的な要素が強い大衆娯楽ジャンルであることから評論などの

場で取り上げられることは少なく、作家や作品、専門誌の数々はかなりが

忘れ去られているためです。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=15055

『麻雀漫画50年史』

V林田 著

文学通信 刊

税込価格:2,640円(税込)

ISBNコード:978-4-86766-049-2

好評発売中!

https://bungaku-report.com/books/ISBN978-4-86766-049-2.html

━━━━━━━━━【自著を語る(328)】━━━━━━━━━━━

『佐野繁次郎装幀集成 増補版』作成について

西村義孝

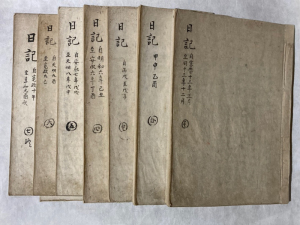

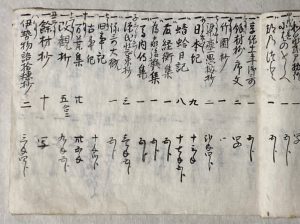

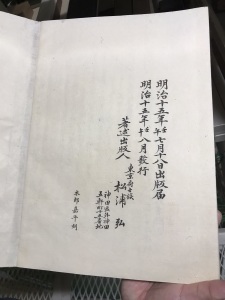

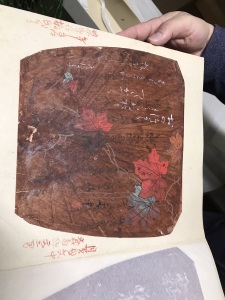

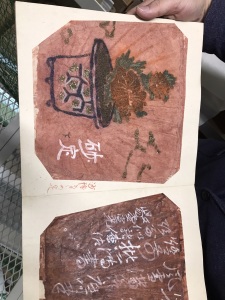

『佐野繁次郎装幀集成』は2008年11月に刊行されました。佐野繁次郎

装幀本の蒐集のきっかけは、『sumus』2号(2000年1月発行)特集「画家の

装幀本」の中のひとつ林哲夫氏「佐野繁次郎」でした。

佐野繁次郎が装幀した辻静雄の著作は既に所蔵しておりました愛読書として。

佐野の文字を使用した作品である装幀本をもっと見たくなり、画集がないことも

あり装幀本だけでなく雑誌の蒐集が始まりました。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=15023

『佐野繁次郎装幀集成 増補版 ―西村コレクションを中心として』

西村義孝 著

みずのわ出版 刊

税込価格:6,930円

ISBN:978-4-86426-053-4

好評発売中!

https://mizunowa.com/pub/845/

━━━━━━━━━【自著を語る(329)】━━━━━━━━━━━

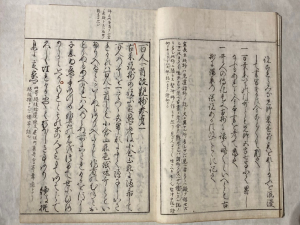

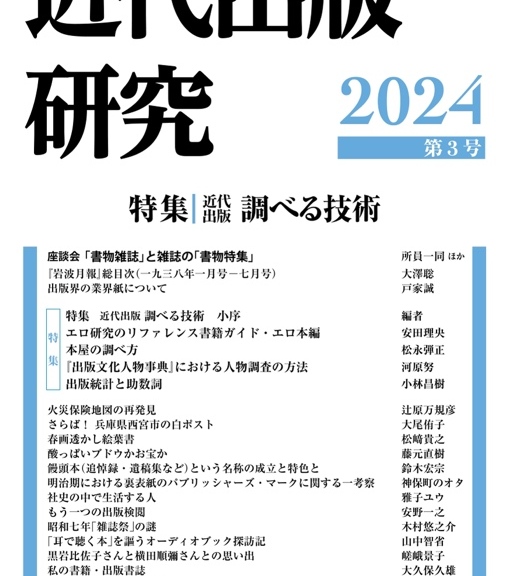

新刊『もっと調べる技術』

――ベストセラーの続編は、推し活、趣味、本の本でもあるのです

小林昌樹(『近代出版研究』編集長)

ベストセラーの続編を書きました

在野研究者のため、トガッた文献参照法を紹介するメルマガ連載を本に

まとめたところ、3万部ほど売れました。その前著【図1】については以前、

こちらの日本の古本屋で自著紹介をしたことがあります。

けれど、本を出した2週間後に国会図書館(NDL)のデジタルコレクション

(大規模電子図書館)が大幅に刷新され、その後ネットで直接見られる範囲も

大拡大。調べる環境がガラリと変わったので、版元に請われて続編を書きました。

それが6月末に発売された『もっと調べる技術』ということになります。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=14984

『もっと調べる技術 国会図書館秘伝のレファレンス・チップス2』

小林昌樹 著

皓星社 刊

税込価格:2,200円

ISBN:978-4-7744-0832-3

好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774408323/

━━━━━━━━━━━【大学出版へのいざない19】━━━━━━━━━━━

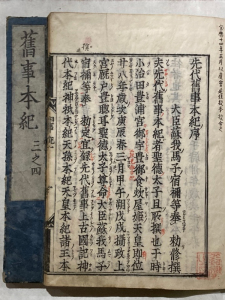

『大相撲の方向性と行司番付再訪』

根間弘海(専修大学名誉教授)

筆者は長い間、大相撲の行司に焦点を絞り研究を続けている。行司は、相撲の

取組を裁く審判者としてだけでなく、大相撲という組織を裏から支えてきた。

また行司の世界は、力士の世界や相撲界と同様にその歴史はさまざまな変遷を

経ている。いずれの世界も密接に絡み合っているので、どのテーマであれ、

面白い研究になるのである。

本書では、筆者の今までの研究の中から大相撲関連の九つの話題を取り上げ、

それぞれを論考形式でまとめている。ここでは、その中から二つの話題を

取り上げて紹介しよう。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=14948

『大相撲の方向性と行司番付再訪』

根間弘海 著

専修大学出版局 刊

税込価格:3,300円

ISBNコード:978-4-88125-393-9

好評発売中!

http://www.senshu-up.jp/author/a93212.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

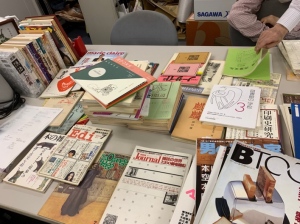

━━━━━━━━━【展示会のお知らせ】━━━━━━━━━

麻雀漫画は、どのような変遷をたどってきたのか

麻雀漫画の歴史について記した研究書

V林田『麻雀漫画50年史』(文学通信)の刊行にあわせ

同書を書くために著者がこれまで集めた

麻雀漫画単行本・雑誌および関連資料を展示します

「『麻雀漫画50年史』刊行記念 麻雀漫画の歩み展~1969―2024~」

7月12日(金)-7月20日(土)

※7月14日(日)15日(月・祝)は休館日

時間:月曜~金曜 10時-18時/土曜 10-17時

会場:東京古書会館 2階情報コーナー

料金:無料

主催:文学通信

共催:東京都古書籍商業協同組合

イベント最新情報はこちら

文学通信

https://bungaku-report.com/MahjongManga50.html

東京古書組合WEBサイト「東京の古本屋」

https://www.kosho.ne.jp/?p=1083

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:『すこし広くなった 「那覇の市場で古本屋」それから』

著者名:宇田智子(市場の古本屋ウララ)

出版社:ボーダーインク

価格:1,980円(税込)

ページ数:248ページ

判型:四六判ソフトカバー

ISBN:978-4-89982-465-7

好評発売中!

https://borderink.com/?pid=180729928

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「大学出版へのいざない」シリーズ 第20回

書名:ウィーン1938年 最後の日々――オーストリア併合と芸術都市の抵抗

著者名:高橋義彦

出版社名:慶應義塾大学出版会

判型/製本形式/ページ数:四六判/上製/288頁

税込価格:2,970円

ISBNコード:978-4-7664-2972-5

Cコード:C0022

2024年8月発行予定

https://www.keio-up.co.jp/np/index.do

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

6月~7月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2024年7月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その397・6月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================