香川大学図書館神原文庫

|

|

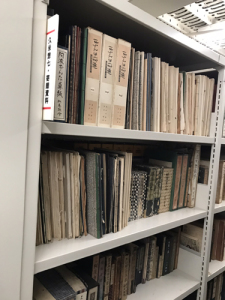

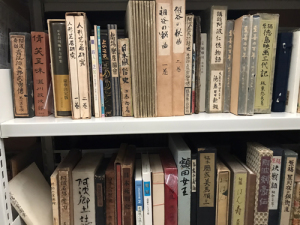

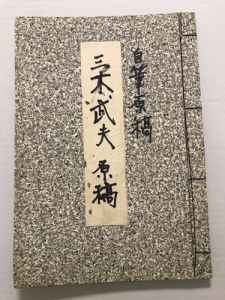

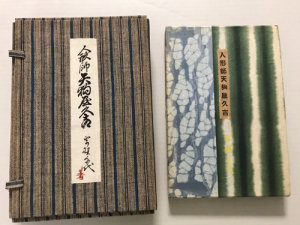

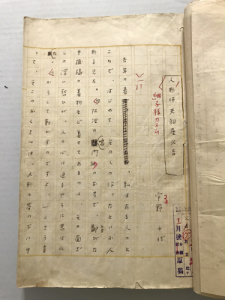

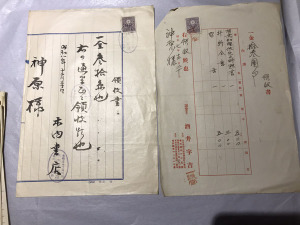

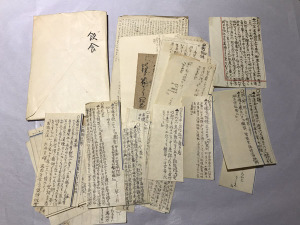

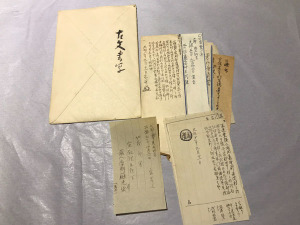

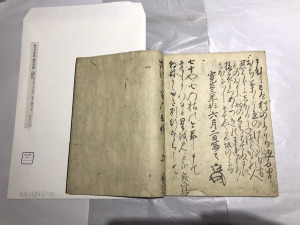

20代の頃、大学院に通いながら、小さな出版社で働いていた。週に何日か国会図書館に

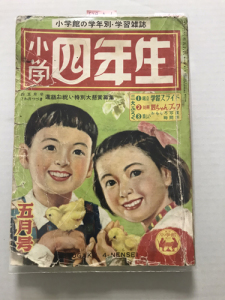

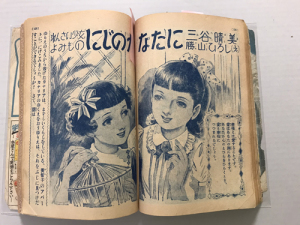

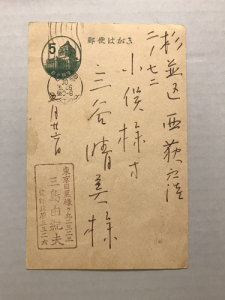

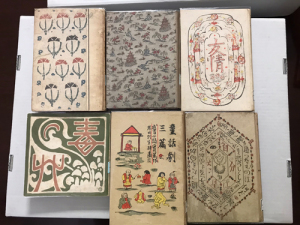

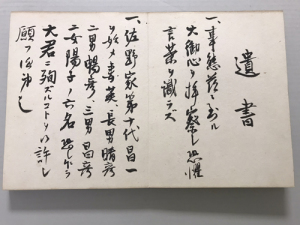

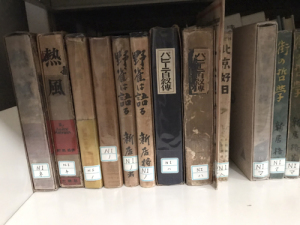

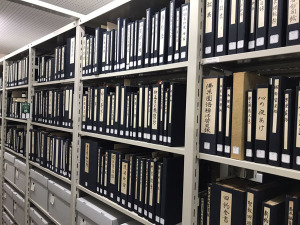

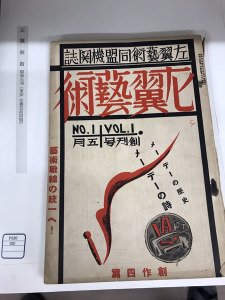

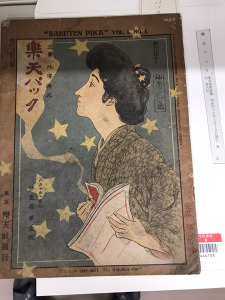

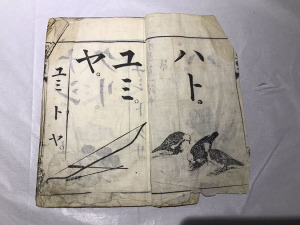

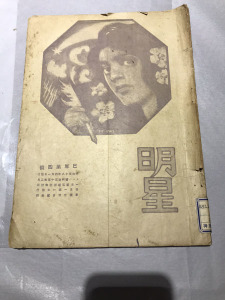

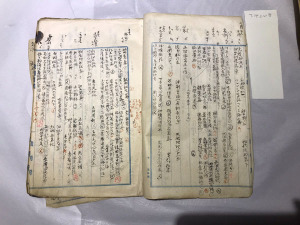

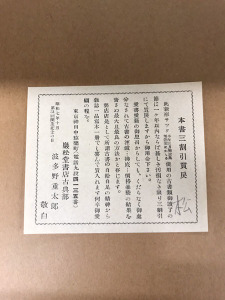

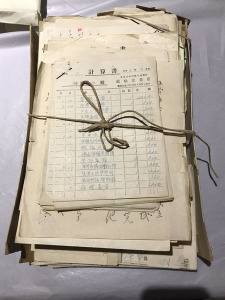

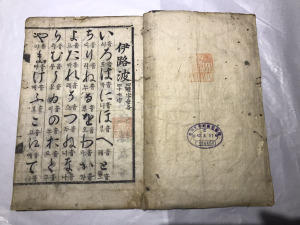

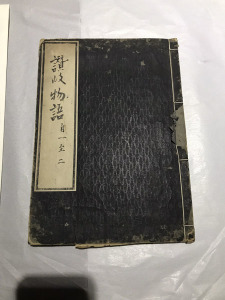

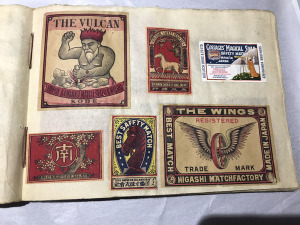

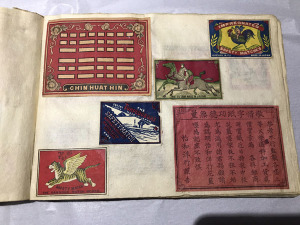

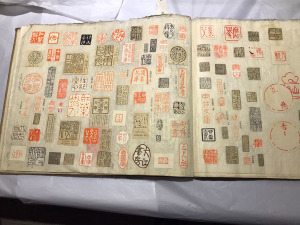

通い、仕事の調べ物をする合間に、興味のあるテーマを調べていた。 当時の国会図書館は、資料を請求してから出てくるまでにかなり時間がかかった。閲覧表をカウンターに出すと、その横にあった人文総合情報室(その頃は人文社会科学資料室)で時間を過ごした。事典や目録などのツールが揃っていて、それらを眺めているだけで飽きることはなかった。 全国の図書館の文庫・コレクションが並ぶ棚で、ふと手に取った一冊が『神原文庫分類目録』(風間書房、1964)だった。香川大学の初代学長だった神原甚造の蔵書をもとにした文庫で、和洋の刊本、古典籍、古文書、古地図などがずらりと並ぶ。「創刊号雑誌」という項目もある。 もう一冊、『神原文庫分類目録(続)』(香川大学附属図書館、1994)をめくると、こちらも同様の分類だが、後ろの方に「収集物・器物等」という項目があった。そこには「[外国乗車券・小切手集]」「[汽車・電車乗車券集]」「[マッチレッテル集]」などとあった。[]でくくっているのは、タイトルが表記されていない資料を示す。おそらくスクラップブックだろう。 大学図書館のお堅いイメージをくつがえす資料が並ぶこの目録に、当時からこの種の資料に目がなかった私は大いに関心を持った。 さまざまな形態の資料が並ぶ 1月14日の朝、高松駅からタクシーで香川大学幸町キャンパスに向かう。構内に入ると、 香川大学は1949年に発足。香川師範学校・香川青年師範学校を母体とした学芸学部及び 現在の図書館は2014年5月にリニューアルしたもので、4階建て。階段を上がって、2階の受付に向かうと、情報図書課長の吉田弘子さん(当時)、貴重書担当の河原佳子さんが出迎えてくれる。 いよいよ、神原文庫の書庫に入る。案内してくれるのは、教育学部教授の守田逸人さんだ。 守田さんはそれをきっかけに、神原文庫の研究を始めるようになった。 創刊号雑誌を収めた棚もある。その数は1000点以上あり、農業・園芸、化学、スポーツ、法律・政治、社会、文芸、児童と多岐にわたる。 文字と本への情熱 書庫で一冊ずつ手に取ってじっくり見たいところだが、取材時間は限られている。別室で 神原甚造は1884年(明治17)、香川県多度津町生まれ。丸亀中学校、第三高等学校を 1950年(昭和25)に香川大学の初代学長に就任。1954年(昭和29)に死去した後、その蔵書は香川大学に寄贈され、神原文庫となった。 すなわち、その第一は、蘭学書にはじまる仏語、独語、英語などの語学書、第二には、それらの語学によって齎された、人文、社会、自然の各方面にわたる新しい文化内容に関する図書、第三には、これらの新文化を摂取した当時の社会状勢を物語っている、外交、政治、 神原が小学校に上がる前、祖母から教科書の読本を教わった。「これこそが私が文字と云ふものを知つた始めであり、又本と云ふものに親しむに至つた抑の端緒である」(『おもひでの記』)。この『初學第一讀本』の現物も神原文庫に所蔵されている。 第三高等学校在学中には、神原彩翅の名で与謝野鉄幹が主宰する『明星』に短歌を発表していた。 入手の記録と戦前の古書店事情 若い頃から文学や本に関心を持っていた神原が、資料の収集をはじめたのはいつからだろうか。 書き込まれている情報は、佐藤恒雄「神原甚造先生の集書と古資料収集記録帖(下)「古資料収集記録帖」と「書籍抜粋抄」」(『香川大学附属図書館報』第37号、2004年3月)によれば、「①書名(若干の書誌情報などを伴うこともある),②冊数,③買値の符丁を記し, 収集をはじめたきっかけについて、「神原は1918年(大正7)に妻のすみを亡くしたことが、コレクションを始めたきっかけだったかもしれません」と、守田さんは推測を述べる。 「神田では巌松堂、大屋書房、一誠堂、雄松堂、本郷では本吉書店、赤門俱楽部(木内誠商店)など、神田神保町・本郷の古書肆を中心に頻繁に取引するようになる」(守田逸人「香川大学図書館神原文庫と所蔵史料について」) 現在も残る名店や木内書店のように業界史に残る店ばかりなのは、さすがだ。 実際、書庫で見つけた箱には「本書三割引買戻」というラベルが貼られていた。 神原が上京した1924年は、前々年に発生した関東大震災の影響で、諸名家の売り立てが この年には吉野作造、石井研堂、尾佐竹猛らが「明治文化研究会」を結成。彼らもまた即売展に通って、資料を発掘した。同会には神原と同じく香川出身の宮武外骨も参加していたが、 「京都や東京の露店の古本屋で買ったという記録もあって、その当時の本の文化の広がりが 『古資料収集記録帖』やその他の資料には、購入時の領収書や請求書、古本屋と交わした 神原はこれらの資料を保存するだけでなく、折に触れて見直して整理したり、書き込みをしたりしている。 「『神原』という名前にも関心があったようで、それが出てくる資料のメモもありますね」と守田さんは教えてくれた。 天下の孤本と紙モノ このような膨大なコレクションを同大は時間をかけて整理し、2冊の目録を刊行した。 その後、1年に一回、「中世の武家文書」「幕末・明治初頭の新聞・雑誌」「絵本」「江戸知識人の見た世界」「知の体系」などを開催してきた。2回にわたって開催した「妖怪展」では、妖怪が描かれた和本や錦絵などを展示した。図録も発行している。 2023年には守田さんの監修で「香川大学図書館『神原文庫』と初代学長神原甚造の人物像」という展示を開催。そこでは、神原の人生や法曹界での活動、資料収集、貴重書などが 守田さんに神原文庫の貴重品を選んでいただいたところ、次々にテーブルに並べられた。 1492年(弘治5)の『伊路波』朝鮮版。ハングルが公布されて間もない時期に、朝鮮人のための日本語学習書として刊行された。朝鮮にも現存しない、「天下の孤本」だという。 もしくは秋山伊豆『讃岐物語』。著者は江戸時代の儒者で、古代、中世の讃岐の政治動向などをまとめた本だという。 ……貴重な資料ばかりで息がつまる。 ほかにも、蔵書印や印影を貼り込んだスクラップブックがあった。 世の中に二つとない古文書や写本、地図の一方に、誰かが集めないと消えていってしまう紙モノがあるのが素晴らしい。神原の几帳面さと本への情熱があってこそ、これらは同じ場所に残されたのだ。 それでは、これらのコレクションを成すことで、神原がめざしたことはなんだったのか。 3年後に弁護士を開業する際の挨拶状には、次のようにある。 むしろ各分野の研究者が、神原文庫の資料の一点一点と『古資料収集記録帖』を対照し、 神原文庫の資料の一部は、以下のページから閲覧できます 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) ━━━━━━━━━\ご好評につき増刷決定!/━━━━━━━━━ 本連載の1〜19回までを単行本化した『書庫をあるく』は、 書名:「書庫をあるく アーカイブの隠れた魅力」 大好評発売中! |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

香川大学図書館神原文庫

破棄する前に4 気になる池波正太郎装幀本

2025年5月23日 第419号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その419 5月23日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.「近代出版史探索外伝Ⅱ」と小田光雄

小田啓子

2.近くて遠い、戦後新刊書店の経営史

(『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』)

飯田一史

3.吉田健一の交遊錄展

西村義孝

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(339)】━━━━━━━━━━

「近代出版史探索外伝Ⅱ」と小田光雄

小田啓子

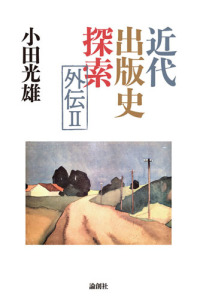

故小田光雄の70冊目となる著書『近代出版史探索外伝Ⅱ』が5月に出版

されました。売れっ子でも流行作家でもない小田光雄が73年の生涯で

70冊もの著書を刊行できたことは感無量です。

小田光雄は静岡県西部の地方都市の二十数軒ほどの農村集落に生まれ、

大学での在京期間を除き、七十年近くをそこで暮らしてきました。

そして高度成長期に伴い、流入してきた新住民との混住の郊外消費社会が

形成されていくなかに身を置いて、その変遷を見つめてきました。

そうした視点からすべての著書は書かれていて、実はそれらはミステリ

仕立てになっていると本人がよく申しておりました。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=21387

書名:近代出版史探索外伝Ⅱ

著者:小田光雄

発行元:論創社

判型/ページ数:四六/488頁

価格:5,500円(税込)

ISBN:978-4-8460-2394-2

Cコード:0095

好評発売中!

https://ronso.co.jp/book/2394/

━━━━━━━━━━【自著を語る(340)】━━━━━━━━━━

近くて遠い、戦後新刊書店の経営史

(『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』)

飯田一史

この本は「はじめに」で断っているとおり戦後の新刊書店の歴史であり、

古本屋のことはほとんど扱えていない。

古本屋を含めなかった理由は、新刊書店史のあゆみとはかなり異なるため、

両方扱うと話が散漫になりそうだと思ったこと、うまくまとめられたとしても

本が新書に適さないほど分厚くなるであろうこと、古本は新本と比べて統計、

調査が少なく全体像が描きにくいと思ったこと、などが理由だ。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=21598

書名:町の本屋はいかにしてつぶれてきたか

著者:飯田一史

発行元:平凡社

判型/ページ数:新書/352頁

価格:1,320円(税込)

ISBN:9784582860795

Cコード:0200

好評発売中!

https://www.heibonsha.co.jp/book/b659325.html

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

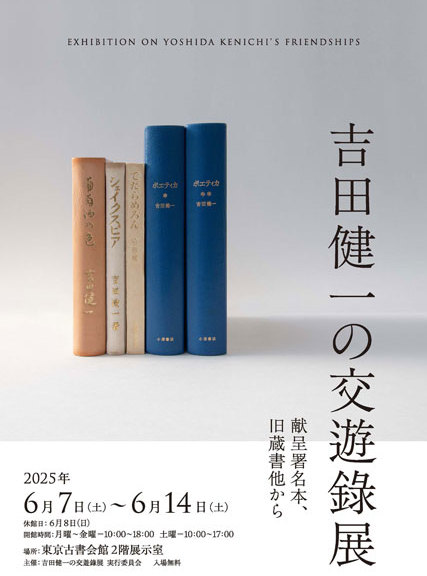

吉田健一の交遊錄展

西村義孝

6月7日(土)から14日(土)まで、神保町東京古書会館で『吉田健一の交遊錄展』

を開催します。吉田健一は、吉田茂元首相の長男で英文学者、文芸評論家、

小説家、随筆家、翻訳家として知られています。

吉田健一の著作に『交遊錄』があり、その目次に並ぶ河上徹太郎、中村光夫、

横光利一、福原麟太郎、石川淳、ドナルド・キイン、若い人たち等への献呈署名本、

さらに家族に宛てた献呈署名本、相手の作家から贈られた旧蔵本を展示予定です。

また、『交遊錄』以外にも吉田健一からの献呈署名本、旧蔵本、著作本、翻訳本、

寄稿雑誌、冊子、内容見本、草稿、地図入り書簡、色紙、旧宅玄関ドアのハウス

ナンバー、雨戸のフック他も展示する予定です。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=21577

━━━━━━【「吉田健一の交遊錄展」開催のお知らせ】━━━━━━

『吉田健一の交遊錄展 献呈署名本、旧蔵書他から』を東京古書会館

2階情報コーナーで開催いたします。会期中にはトークイベントが2回

開催されます(どちらも予約が必要です)。皆さまのお誘いあわせの上、

ぜひご来場ください。お待ちしております。

【吉田健一の交遊錄展 献呈署名本、旧蔵書他から】

会期:2025年6月7日(土)~6月14日(土)※6/8休館日

時間:10時~18時(土曜日は17時終了)

会場:東京古書会館2階展示室(千代田区神田小川町3-22)

主催:吉田健一の交遊録展 実行委員会

料金:入場無料

https://www.kosho.ne.jp/?p=1554

━━━━【ドキュメンタリー映画『ポラン』上映のお知らせ】━━━━

古書店「ポラン書房」の閉店とその後を描く、中村洸太監督による

ドキュメンタリー『ポラン』が、6月に東京で行われる特集上映「山形

ドキュメンタリー道場 in 東京 2025 初夏篇」で上映されます。

■ 上映詳細

日時:2025/06/08 (日) 19:30

場所:ユーロスペース (渋谷区円山町1-5)

URL:https://ddcenter.org/dojotokyo/

■ 映画『ポラン』について

街の古本屋として人々に愛されてきた「ポラン書房」。コロナ禍中、

突如閉店が告知される。店に生きる人々の閉店までの日常とその後の

軌跡を静かに記録する。(2022年製作、77分)

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:古本屋ツアー・イン・日下三蔵邸

著者:小山力也

発行元:本の雑誌社

判型/ページ数:四六判変型並製/256頁

価格:1,980円(税込)

ISBN:978-4-86011-601-9

Cコード:0395

好評発売中!

https://www.webdoku.jp/kanko/page/9784860116019.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:高所綱渡り師たち 残酷のユートピアを生きる

著者:石井達朗

発行元:青弓社

判型/ページ数:A5/256頁

価格:3,740円(税込)

ISBN:978-4-7872-7473-1

Cコード:0076

好評発売中!

https://www.seikyusha.co.jp/bd/isbn/9784787274731/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

【展示会開催のご案内】

「没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展」開催にあたり

会期:2025年7月11日(金)~7月26日(土)

※7月13日(日)、20日(日)は休館

時間:10時~18時(最終日のみ17時終了)

会場:東京古書会館2階展示室(千代田区神田小川町3-22)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年5月~2025年6月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=49

┌─────────────────────────┐

次回は2025年6月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その419 5月23日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

「近代出版史探索外伝Ⅱ」と小田光雄

「近代出版史探索外伝Ⅱ」と小田光雄小田啓子 |

|

故小田光雄の70冊目となる著書『近代出版史探索外伝Ⅱ』が5月に出版されました。売れっ子でも流行作家でもない小田光雄が73年の生涯で70冊もの著書を刊行できたことは感無量です。たくさんの方々のご支援があってのことと深く感謝いたします。

小田光雄も『近代出版史探索Ⅶ』の刊行時に、メールマガジン2024年2月26日号の「自著を語る」で、長編連作シリーズ『近代出版史探索』の成立経緯と関係者に対する深い謝辞を述べています。 次に論創社をはじめ、身近な人たちの好意と支援によって出版が継続されていることを伝えています。本の内容紹介にはふれずに、まるで虫の知らせがあったかのような感謝の言葉を並べ、3カ月後に亡くなってしまいました。 一冊目の『近代出版史探索外伝』は2021年9月に刊行されました。2009年から始めたブログ「出版・読書メモランダム」は「古本夜話」と、出版業界の定点観測である「出版状況クロニクル」を二本の柱として書き綴られましたが、その他に「ゾラからハードボイルドへ」「謎の作者佐藤吉郎と『黒流』」「ブルーコミックス論」などのジャンルもありました。「あとがき」で、その三本を映画の「雑多な三本立て上映」を模すようにして、『外伝』は編まれ、『近代出版史探索』シリーズの中にあって、「間奏曲のような趣」の「愛着のある論稿」で 小田光雄は静岡県西部の地方都市の二十数軒ほどの農村集落に生まれ、大学での在京期間を除き、七十年近くをそこで暮らしてきました。そして高度成長期に伴い、流入してきた新住民との混住の郊外消費社会が形成されていくなかに身を置いて、その変遷を見つめてきました。 今回の『近代出版史探索外伝Ⅱ』は論創社のホームページに連載されたコラム「本を読む」(2016年2月~2024年6月)の100編に、未発表原稿10編と「解説」3編などを加えて単行本化したものです。 小田光雄の著書ではめずらしく「本を読む」のタイトルどおり、少年期の農村の駄菓子屋兼 「ドゥマゴ文学賞」受賞時の挨拶で、自分は「読み書きの職人である」と見なし、ひっそりと居職の生活を続けてきたと述べています。そこに至るまでに書店員、店長、書店経営を経て、出版社パピルス代表として数々の翻訳書を刊行してきました。中学生の頃は「売れない物書き」になりたいと考えていたと語っていて、その夢もかなえられました。また「ドゥマゴ文学賞」を受賞するに至り、長きにわたって書き続けてきたご褒美だと喜んでおりました。 さて、小田光雄は3カ月に満たない闘病で亡くなってしまったので、直前まで元気で、これから出版したいリストを書いていました。まるで遺書のような「幻の企画書」です。 自治会長として古くなった公会堂の立て直しを計画しましたが、諸事情により無念の白紙撤回となりました。『自治会 宗教 地方史』は地方における宗教や歴史の大きな文脈の中でそのいきさつを綴っていて、原稿は完成に近づいていました。 『失われた新書を求めて』は『近代出版史探索外伝Ⅲ』として出したいと書かれていました。1950年代に創刊され、60年代に終わった新書の総合目録を作成し、戦後多数の新書が出現した背景と、消えてしまった経緯をたどる企画だったようです。 その他に「戦後の大手出版社のシリーズ物」『出版状況クロニクルⅧ』総集編、『近代出版史探索Ⅷ』『古本屋散策Ⅱ』「出版人に聞く」シリーズの再開など、貪欲に出版を夢見ておりました。これらを書き続けていたら、どんなものになっただろうかと思いを巡らせています。 『近代出版史探索外伝Ⅱ』は小田光雄が50年前に購入し、愛してやまなかった絵画を表紙に |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

「近くて遠い、戦後新刊書店の経営史」

(『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』)

「近くて遠い、戦後新刊書店の経営史」

|

|

『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』執筆に際しては、書店新風会関連の資料などの購入で「日本の古本屋」にはとてもお世話になった。こうして執筆機会をいただけて非常に嬉しく思っている。

この本は「はじめに」で断っているとおり戦後の新刊書店の歴史であり、古本屋のことは しかし、文中でも記したとおり、読書世論調査などを踏まえると日本人(16歳以上)の 拙著発売の少し前に鹿島茂氏の『古本屋の誕生』が刊行されたが、誰かに新刊と古本を合わせた総体的な本屋・読書の歴史を書いてもらいたいと思う。 古本業界や古本好きの方々には自明のこととは思うが一応書かせていただくと、新刊書店と古本屋の兼業は、昭和初期まではめずらしくなかった。 ところが新本・古本兼業書店では、新品の雑誌を買った読者が読んですぐ同じ店に売り、 戦後になっても「新本と古書兼業者」「新本と貸本兼業者」は新刊書店の組合には原則加入できなかった。古書店が新刊雑誌を発売日前に値引き販売したことで書店組合がクレームを 1980年代前半には神田の古書店街で新刊ベストセラーや辞書類が値引き販売されている 古本屋を近くて遠い存在にし、1940年代以来の出版流通システムに何年も浸かってきたことで、仕入れと値付け、資金繰りがいかに重要なのかという古本屋なら当たり前に認識している小売業の基本を、新刊書店はいささか忘却してしまい、あとになってそのツケを払わされているように見える。 取次のパターン配本、チェーン書店での本部一括仕入れなどを背景とした「金太郎飴書店」という言葉は、新刊書店では揶揄の言葉として一般的だ。実際そう感じる本屋もある。だが 見計らい配本だと、取次が勝手に送りつけてきた本に対して、その分の仕入金額が発生する。つまり書店は月々の仕入の金額が事前にわからないというおそろしい状態になる。しかも書店に本が着荷した翌月末には支払いが発生する。書籍の場合は返品自体も返品後の返金もそれより遅くなりがちだ。結果、キャッシュフローが悪化しやすいという取引条件なのである。にもかかわらず、この問題も、取次が買掛金の取り立てを厳しくしはじめる1990年代後半まで見過ごされてきた。 古本業界や古本ファンの方が『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』を読むポイントとしては、このように近くて遠い新刊書店業のビジネスモデルや商慣習、その歴史が、どれだけ |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

吉田健一の交遊錄展

吉田健一の交遊錄展西村 義孝 |

|

6月7日(土)から14日(土)まで、神保町東京古書会館で『吉田健一の交遊錄展』を開催します。吉田健一は、吉田茂元首相の長男で英文学者、文芸評論家、小説家、随筆家、翻訳家として知られています。

吉田健一の著作に『交遊錄』があり、その目次に並ぶ河上徹太郎、中村光夫、横光利一、 トーク・イベントも2回、開催を予定しています。1回目の6月7日(土)は、角地幸男氏(『ケンブリッジ帰りの文士 吉田健一』の著者)と西村との対談、2回目の6月14日(土)は西村の講演で、蒐集にまつわる裏話などを公開する予定です。申し込み詳細は、告知のフライヤ、SNSをご参照下さい。 蒐集のきっかけは、小学館の雑誌サライの特集「吉田健一の食文学入門」(1991年4月18日発行)でした。辻調理師専門学校校長の辻静雄が「これだけの教養人」と書いている この文章がきっかけで、吉田健一の蒐集は、著作本、翻訳本、寄稿雑誌、書簡、草稿、色紙他へと、次第に深みにはまって行きました。 著作本、翻訳本を蒐集する中で、帯付き、美本を求めていくことを古本の世界で知り、同じ本ですが、より状態のいいもの、刊行当時の状態として帯付きのものへと買い替えて行きました。さらに署名のないものから署名本へ、さらに献呈先が違うものが見つかると新たに買い求めました。満寿屋の原稿用紙に書かれた草稿を手に入れ、吉田健一の原稿の特徴である、最後の升目まできちっと埋まっていることを確認しました。書簡では結びの一句、「先は御禮旁々右まで」といった言い回しを真似るようになりました。 『葡萄酒の色』の革装17部限定本が初めて現れた時、箪笥貯金でなく本棚貯金である草稿、書簡が購入資金となりました。欲しい本は予告なく突発的に現われ、待ったなし、資金は潤沢ではなく、蒐集した草稿、書簡、署名本等を古書店へ買取り依頼し、もしくは物々交換で手に入れておりました。欲しいものが現れるたびに手放すものが増え、何度も目の前を通り過ぎていきました。あとで買い戻した本も少なからずございます。ある時、古書店ご主人から「いい加減にしてくれ」的な注意を受けたことがございました。同じ本を何度も売り買いしていたからです。 欲しい本の金額に見合う買取り依頼本に、何度も同じ本が入ってしまうのは、買取り金額が、およそわかっていたからかもしれません。限定本は数十部同じ本があり、回りまわって再度 当方の蒐集対象には、吉田健一以外に佐野繁次郎がございます。時には、佐野繁次郎に出物があり、吉田健一の蒐集品が購入資金となって手放したものも多くございます。そうした中で、コレクションとして継続所蔵しているものを展示します。普段は本部屋の本棚に前後2列に収納しておりますものが、ガラスケースに入り展示されます。展示会開始の前日に、いろいろ展示の設営を考えるのも、また楽しみのひとつです。 展示会の告知ポスター、フライヤ、DMと図録のデザインを、デザイナーの水戸部功氏に |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

時代と出版を読む――小田光雄さん寄稿特集

時代と出版を読む――小田光雄さん寄稿特集 |

小田光雄さんの寄稿一覧に寄せて長年にわたり、本メルマガに数多くの原稿をお寄せくださった小田光雄さんが、2024年に逝去されました。小田さんには、古書や出版の世界についての鋭い視点と深い知見をもって、定点観測のように継続的に情勢をまとめていただき、読者のみなさまにとっても貴重な指針となる文章を数多く残してくださいました。 そのご功績に感謝の意を込めて、これまで本メルマガにご寄稿いただいた全記事を一覧にまとめ、特設ページとして公開いたします。小田さんの筆致に触れたことがある方も、今回初めて読まれる方も、この記録があらためて小田さんの仕事に触れるきっかけとなり、その記録が今後、誰かの思考や実践の参考となることを願ってやみません。 【2010年】 【2012年】 【2014年】 【2016年】 【2017年】 【2018年】 【2019年】 【2020年】 【2021年】 【2022年】 【2024年】 |

|

Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |

2025年5月9日 第418号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

古書市&古本まつり 第148号

。.☆.:* 通巻418・5月9日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━【シリーズ古書の世界】━━━━━━━━━━

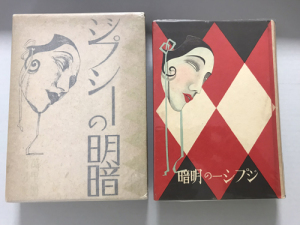

破棄する前に4 気になる池波正太郎装幀本

三昧堂(古本愛好家)

私は探偵小説や時代小説のファンではない。この分野の本は殆ど読んで

いないのだが、山本周五郎と池波正太郎だけは多少作品も読んでいるし、

興味がある。読みだしたら、それだけにのめりこみそうなので避けてさえ

いるほどであるが、今回、その池波正太郎作品、特に池波自装本について

話をしたい。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=21138

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見34】━━━━━━━━━━

徳島県立文学書道館

瀬戸内寂聴とユニークな徳島の文学者たち

南陀楼綾繁

1月11日の朝、徳島空港に迎えに来てくれた知人の車で、徳島県立文学

書道館に着いた。

徳島駅からだと徒歩15分、徳島城跡がある徳島中央公園の近くに位置する。

徳島市に来たのは25年ぶりぐらいか。

今回、ここを訪れたのは、ある編集者についての展覧会を観るためだ。

昨年9月、東京の日本近代文学館で「編集者かく戦へり」展が開催された。

同館が所蔵する膨大な資料から、編集者にスポットを当てた初めての展示で、

編集者と作家がやりとりした書簡やゲラなどが並んだ。自分が編集者という

こともあって、非常に面白く、発見が多かった。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=21403

南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)

1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一

文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、

図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年

から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」

の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」

の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、

『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』

(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、

編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。

X(旧Twitter)

https://twitter.com/kawasusu

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━【本とエハガキ お休みのお知らせ】━━━━━

「シリーズ 本とエハガキ」は都合によりお休みさせていただきます

楽しみにお待ちいただいた方には申し訳ございませんでしたが、

次回配信まで、楽しみにお待ちいただければ幸いです

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━【5月9日~6月15日までの全国即売展情報】━━━━━

⇒https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

------------------------------

TSUTAYA首里店 古書フェア

期間:2025/04/12~2025/06/15

場所:首里りうぼう(1F) TSUTAYA首里店内にて

------------------------------

丸善博多店古本まつり

期間:2025/04/19~2025/05/19

場所:丸善博多店(JR博多シティ8F)福岡市博多区博多駅中央街1-1

------------------------------

第4回 戸田書店やまがた古本まつり

期間:2025/04/26~2025/06/29

場所:戸田書店山形店 特設会場 山形市嶋北4丁目2-17

------------------------------

第14回 小倉駅ナカ本の市

期間:2025/04/26~2025/05/11

場所:小倉駅ビル内・JAM広場 (JR小倉駅 3階 改札前)

URL:https://twitter.com/zCnICZeIhI67GSi

------------------------------

港北古書フェア

期間:2025/05/01~2025/05/15

場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴン販売

センター南駅 改札を出て直進、右前方。※駅構内

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

ふつうの古本まつり

期間:2025/05/08~2025/05/19

場所:ジュンク堂書店福岡店 2階 MARUZENギャラリー

福岡市中央区大名1丁目15-1 天神西通りスクエア

URL:https://honto.jp/store/news/detail_041000113744.html?shgcd=HB300

------------------------------

第54回 古本浪漫洲 Part.1

期間:2025/05/08~2025/05/10

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

東京愛書会

期間:2025/05/09~2025/05/10

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/

------------------------------

反町古書会館展

期間:2025/05/10~2025/05/11

場所:神奈川古書会館・1階特設会場 横浜市神奈川区反町2-16-10

最寄駅:東神奈川駅徒歩7分・東急東横線反町駅徒歩5分

URL:https://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm

------------------------------

高円寺均一まつり

期間:2025/05/10~2025/05/11

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

第54回 古本浪漫洲 Part.2

期間:2025/05/11~2025/05/13

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

新橋古本まつり

期間:2025/05/12~2025/05/17

場所:新橋駅前SL広場

URL:https://twitter.com/slbookfair

------------------------------

第54回 古本浪漫洲 Part.3

期間:2025/05/14~2025/05/16

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

BOOK & A(ブック&エー)

期間:2025/05/15~2025/05/18

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=644

------------------------------

第154回 倉庫会 古書即売会

期間:2025/05/16~2025/05/18

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

五反田遊古会

期間:2025/05/16~2025/05/17

場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=567

------------------------------

第54回 古本浪漫洲 Part.4

期間:2025/05/17~2025/05/19

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

第12回 BOOK DAY とやま

期間:2025/05/17~2025/05/18

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

第54回 古本浪漫洲 Part.5(300円均一)

期間:2025/05/20~2025/05/22

場所:新宿サブナードジャングルスカイ広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2

URL:https://furuhonromansu.kosho.co.jp/

------------------------------

イトーヨーカドー立場店古本市

期間:2025/05/20~2025/05/26

場所:イトーヨーカドー立場店 1階特設会場

------------------------------

第114回 彩の国所沢古本まつり

期間:2025/05/21~2025/05/27

場所:くすのきホール(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)

URL:https://tokorozawahuruhon.com/

------------------------------

趣味の古書展

2025/05/23~2025/05/24

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.tokyo

------------------------------

中央線古書展

期間:2025/05/24~2025/05/25

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=574

------------------------------

浦和宿古本いち

期間:2025/05/29~2025/06/01

場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)

URL:https://twitter.com/urawajuku

------------------------------

和洋会古書展

期間:2025/05/30~2025/05/31

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=562

------------------------------

杉並書友会

期間:2025/05/31~2025/06/01

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=619

------------------------------

第35回紙屋町シャレオ古本まつり

期間:2025/05/31~2025/06/08

場所:広島市中区紙屋町シャレオ中央広場

URL:https://twitter.com/koshohiroshima

------------------------------

フィールズ南柏 古本市

期間:2025/06/05~2025/06/27

場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場

柏市南柏中央6-7(JR南柏駅東口すぐ)

------------------------------

萬書百景市(ばんしょひゃっけいいち)

期間:2025/06/06~2025/06/07

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=959

------------------------------

オールデイズクラブ古書即売会

期間:2025/06/06~2025/06/08

場所:名古屋古書会館 2階 名古屋市中区千代田5-1-12

URL:https://hon-ya.net/

------------------------------

高円寺均一まつり

期間:2025/06/07~2025/06/08

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

------------------------------

書窓展(マド展)

期間:2025/06/13~2025/06/14

場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=571

------------------------------

好書会

期間:2025/06/14~2025/06/15

場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9

URL:https://www.kosho.ne.jp/?p=620

------------------------------

BOOK DAY とやま駅

期間:2025/06/14

場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)

URL:https://bookdaytoyama.net/

------------------------------

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、003書店参加、データ約695万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=48

┌─────────────────────────┐

次回は2025年5月下旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

==============================

日本の古本屋メールマガジンその418 2025.5.9

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

==============================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

徳島県立文学書道館

瀬戸内寂聴とユニークな徳島の文学者たち【書庫拝見34】

徳島県立文学書道館

|

|

1月11日の朝、徳島空港に迎えに来てくれた知人の車で、徳島県立文学書道館に着いた。

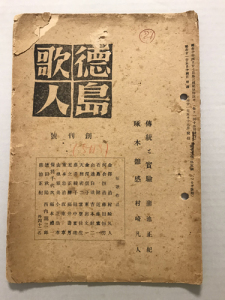

徳島駅からだと徒歩15分、徳島城跡がある徳島中央公園の近くに位置する。徳島市に来たのは25年ぶりぐらいか。 今回、ここを訪れたのは、ある編集者についての展覧会を観るためだ。 同時期に、三鷹市美術ギャラリー内の「太宰治展示室 三鷹の此の小さい家」で、「石井立(たつ)が遺したもの 編集者としての喜びは《できるかぎりよき本》をつくること」という企画展があった。石井は筑摩書房で晩年の太宰治を担当した。 なぜかいま、「編集者」をテーマにした展示が続いているのだ。 新潮社の編集者に関心のある私としては、ぜひとも目にしておきたい展示だ。それで、徳島に行くことを決めたのだった。 文学と書道を軸に】徳島県立文学書道館に入ると、学芸員の成谷麻理子さんが出迎えてくれた。 地元の出身で、2017年から同館に勤務。その以前、日本近代文学館でアルバイトをしていたことがあるという。「だから、『書庫拝見』の日本近代文学館の回を懐かしく読みました」と笑う。 先に書道について見ておくと、徳島では独自の書道文化が発達していた。1901年(明治34)、海部郡三那田町(現・由岐町)に生まれた小坂奇石は、多くの作品を残し、書道教育にも携わった。遺族から300点を超える作品と資料が徳島県に寄贈された。 文学については、徳島県出身の作家・瀬戸内寂聴の存在が大きい。 1996年、徳島を訪れた寂聴のもとを、県内の文学団体の代表らが訪問し、資料提供を こういった動きを受け、翌年には文学館と書道美術館が一体化した施設を設立するという 3階に文学、書道のそれぞれの常設展示室と、瀬戸内寂聴記念室がある。 瀬戸内寂聴と徳島寂聴関係の資料を収める収蔵展示室は3階にあり、一般利用者もガラス越しに書庫内を見ることができる。 瀬戸内寂聴は、瀬戸内晴美として1955年に作家デビューしたのち、小説、評伝、エッセイなど多くの分野で活躍。1973年、中尊寺で出家得度した。晩年まで精力的に活動し、2021年に99歳で亡くなった。 2004年には徳島県立文学書道館の館長になり、10年間つとめた。同館では、開館記念の「瀬戸内寂聴展」をはじめ。「寂聴の旅」「寂聴なつかしき人」「寂聴と徳島」など、 著作や雑誌以外にも、原稿や書簡なども収蔵されている。 徳島ゆかりの文学者の資料 いよいよ、書庫に案内していただく。 たとえば、「伊上凡骨」という箱には、十数冊の本が入っている。 凡骨は現在の徳島市に生まれ、東京で木版画彫刻を学ぶ。『明星』に画家の挿絵などを木版彫刻し、「パンの会」常連として作家や画家と交流。多くの本の装丁版画を手がけた人物だ(盛厚三『木版彫刻師 伊上凡骨』ことのは文庫)。 書庫内をひとめぐりしだだけの印象では、徳島にゆかりのある人たちは、メジャーではないにしても、独特の活動を行なう、どこか一癖あるように感じた。

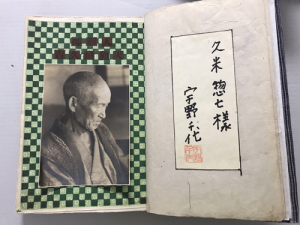

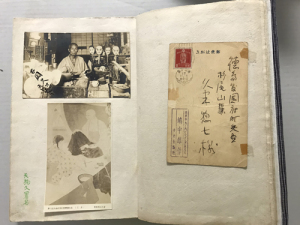

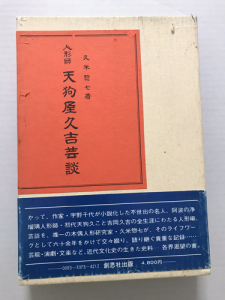

久米惣七というコレクター ある棚を見たときに、ほかの棚とは違う感じを受けた。背に手書きの題名が入っている本やファイルが多いのだ。「久米惣七・寄贈資料」とある。久米惣七って誰だろう? 久米惣七は徳島日日新聞社(現・徳島新聞社)の記者で、作家や著名人が同誌に寄稿した また、谷崎潤一郎『蓼喰ふ蟲』(改造社)には、谷崎の署名の紙片が貼り付けられている。久米は著名人のサインを収集しており、それらを貼り付けた額もある(原田聖子「久米惣七 天狗師久吉は、本名・吉岡久吉。15歳で人形師若松屋富五郎に弟子入りし、独立後、 久米はこの天狗久の工房に通って彼の話を聞き、『中央公論』1940年(昭和15)7・8月号に「人形師芸談」として発表した。その縁で、天狗久は中央公論社社長の嶋中雄作に人形を贈った。 宇野は嶋中家でこの人形を見て衝撃を受ける。そして、久米に連絡を取って、1942年(昭和17)4月に徳島を訪れ、天狗久に会った。2か月後、再び徳島を訪れて、一週間にわたって天狗久のもとに通って話を聞いた。 戦争が始まった時期に、世の中に背を向けて、一心に自分の仕事に打ち込む天狗久に、宇野は次のように思う。 ここには、作家としての決意がうかがわれる。聞き書きという手法を駆使した同作は、代表作ともいえる『おはん』を生み出したと云われている。 同館には、『人形師天狗屋久吉』の原稿が所蔵されている。 また、久米が自分で製本したと思われる単行本には、久米宛の宇野千代の署名、久米宛の 久米は退職後も郷土史家として活動。『人形師天狗屋久吉芸談』(創思社出版)など、阿波の人形芝居についての著書を残した。

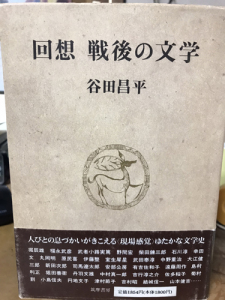

編集者の足跡 取材を終えた翌日、改めて来館した私は、最初の目的である「編集者・谷田昌平と第三の 徳島編と銘打ったのは、2017年に町田市民文学館で「没後10年 編集者・谷田昌平と第三の新人たち」という展示が開催されていたからだ。私は見逃していたが、のちに図録を入手していた。 谷田昌平は1923年(大正12)に神戸で生まれ、徳島で小学生時代を過ごした。京都大学の卒論で「堀辰雄論」を書いたことがきっかけで、『堀辰雄全集』(新潮社)に校訂者として 多くの作家の単行本の編集を担当したのち、1961年に自ら発案した「純文学書下ろし特別作品」をスタート。安部公房『砂の女』、大江健三郎『個人的な体験』、有吉佐和子『恍惚の人』など、文学史に残る作品を生んだ。 展示を見た後、谷田の後輩にあたる元新潮社の池田雅延さんの「谷田昌平さん、文芸出版の大恩人」という講演も聴いた。 1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。 X(旧Twitter) |

|

Copyright (c) 2025 東京都古書籍商業協同組合 |

2025年4月25日 第417号

。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。

。.☆.:* その417 4月25日号 *:.☆. 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信

を希望された方にお送りしています。

ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。

【日本の古本屋】は全国1、001古書店参加、データ約683万点掲載

の古書籍データベースです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆INDEX☆

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1.古本屋探偵登場!

その誕生秘話――紀田順一郎さん卒寿記念特集『近代出版研究2025』

近代出版研究所編集部

2.『立ち読みの歴史』は『書物から読書へ』の日本的な実践録

小林昌樹

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【自著を語る(番外編)】━━━━━━━━━━

古本屋探偵登場!

その誕生秘話――紀田順一郎さん卒寿記念特集『近代出版研究2025』

近代出版研究所編集部

■紀田順一郎先生、卒寿記念特集!

昭和平成令和と、長年、作家、書物評論家として活躍してきた紀田順一郎先生。

その先生の特集が4月10日発売の年刊雑誌『近代出版研究2025』に載ります。

あたかもよし、紀田先生は今年4月、90歳の卒寿を迎えられます。特集で先生の

長寿をお祝いしたいと思います。

先生はこれまで半世紀以上にわたり、無慮300冊を超える図書を執筆、企画、

復刻してこられた書物博士ですが、意外にも初めての特集です。先生の特集を

創刊4年目にして我々編集部で組めたことは望外の喜びです。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20723

書名:近代出版研究第4号(特集「書物百般・紀田順一郎の世界」他

著者:近代出版研究所

発行元:皓星社

判型/ページ数:A5判並製/416頁

価格:3,520円(税込)

ISBN:978-4-7744-0858-3

Cコード:1000

好評発売中!

https://libro-koseisha.co.jp/publishing/9784774408583/

━━━━━━━━━━【自著を語る(338)】━━━━━━━━━━

『立ち読みの歴史』は『書物から読書へ』の日本的な実践録

小林昌樹

■『近代出版研究』からのスピンオフ

私が2021年に立ち上げた近代出版研究所で年報を出そうということになり、

大あわてで『近代出版研究』創刊号を編集した際、埋草記事として書いたのが

「「立ち読み」の歴史」という歴史エッセイでした。2週間ほどで書いた記憶が

あります。

今回、その「「立ち読み」の歴史」をシングルカットし、晴れて『立ち読みの

歴史』としてハヤカワ新書から出すことになりました(4月23日発売)。

■海外になかった?!

日本人なら誰でも知っている「立ち読み」。けれど、どうやら「立ち読み」と

いう風習は日本独自のものらしいとわかりました。昭和時代、洋行した日本人が、

海外では立ち読みがないのだ、とちらほら書き残しています。

続きはこちら

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=20774

書名:立ち読みの歴史

著者:小林昌樹

発行元:早川書房

判型/ページ数:新書/200頁

価格:1,320円(税込)

ISBN:978-4-15-340043-6

Cコード:0221

好評発売中!

https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240043/

━━━━━━━━━【書影から探せる書籍リスト】━━━━━━━━━

「日本の古本屋」で販売している書籍を、テーマを深掘りして書影から

探せるページをリリースしました。「日本の古本屋」には他のWebサイト

には無い書籍がたくさんあります。ぜひ気になるテーマから書籍を探して

みてください。

「日本の古本屋」書影から探せる書籍リスト

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=13964

━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━━━

書名:近代出版史探索外伝Ⅱ

著者:小田光雄

発行元:論創社

判型/ページ数:四六/488頁

価格:5,500円(税込)

ISBN:978-4-8460-2394-2

Cコード:0095

2025年4月28日発行予定!

https://ronso.co.jp/book/2394/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

書名:町の本屋はいかにしてつぶれてきたか

著者:飯田一史

発行元:平凡社

判型/ページ数:新書/352頁

価格:1,320円(税込)

ISBN:9784582860795

Cコード:0200

好評発売中!

https://www.heibonsha.co.jp/book/b659325.html

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

━━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━━

2025年4月~2025年5月の即売展情報

⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見逃したメールマガジンはここからチェック!

【バックナンバーコーナー】

https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=49

┌─────────────────────────┐

次回は2025年5月中旬頃発行です。お楽しみに!

└─────────────────────────┘

*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*

全古書連は全国古書籍商組合連合会(約2,000店加盟)の略称です

https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner

================================

日本の古本屋メールマガジン その417 4月25日

【発行】

東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部

東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館

URL https://www.kosho.or.jp/

【発行者】

広報部・編集長:藤原栄志郎

================================

・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はマイページから

お願い致します。

https://www.kosho.or.jp/mypage/

・このメールアドレスは配信専用です。

返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。

・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。

・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は

melma@kosho.ne.jp までお願い致します。

・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い

いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に

遅れる場合もございます。ご了承下さい。

============================================================

☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・

============================================================

-199x300.jpg)

-300x198.jpg)